西柏坡的油灯下,朱德手指华北地图长叹:“二十万兵,能战者几何?”此刻,东北野战军正浩荡入关,中原大地炮火连天,而拱卫党中央的华北部队,却始终未能戴上“第五野战军”的冠冕。

1948年深秋,平津战役前夕,华北军区司令员聂荣臻站在作战地图前,眉头紧锁。他麾下的三个兵团,总兵力达25万人,却要同时承担多个任务:一部分准备攻打太原,一部分出击绥远,还要抽调兵力配合东北野战军入关。

与此同时,其他四大野战军正以雷霆万钧之势横扫中国大地:东北野战军百万大军即将入关,华东野战军准备发起淮海战役,中原野战军也已整装待发。

聂荣臻心中清楚,他领导的华北部队,恐怕与“第五野战军”的称号无缘了。

晋察冀的双野战军实验,早期辉煌与挫折

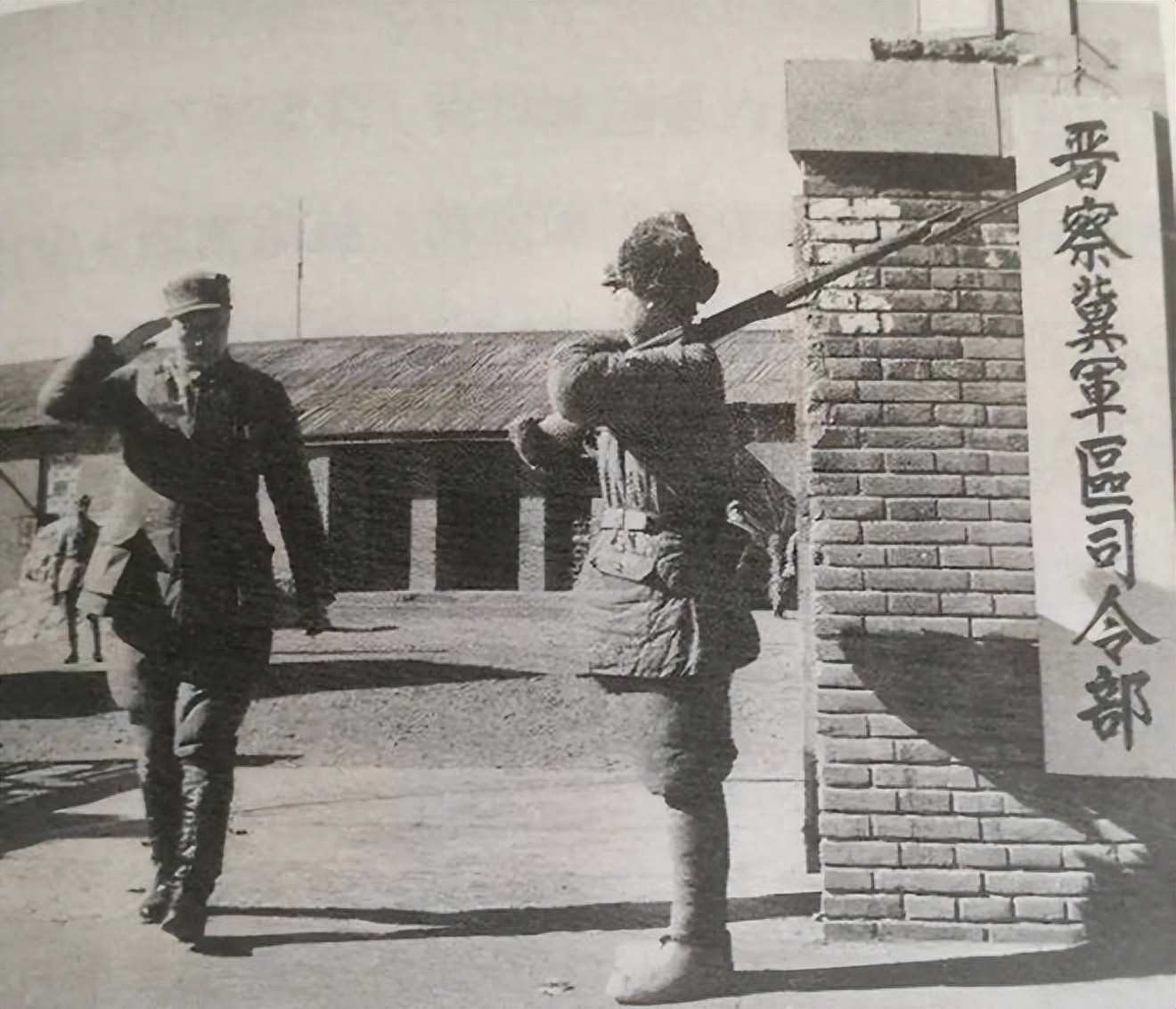

抗日战争硝烟未散,晋察冀军区已显锋芒。1945年8月,中共中央发布整军令,聂荣臻做出了一个大胆的尝试:同时组建两支野战军。他亲自兼任第一野战军司令员,萧克统领第二野战军,总兵力冠绝各根据地。

晋察冀军区此时实力雄厚,总兵力达三十二万之众。然而这种“双野战军”体制很快暴露出问题:两支野战军与军区机关职能重叠,指挥体系乱麻交织。

士兵们清晨列队报番号是“冀中纵队”,午后领粮却归“军区后勤三处”,实战中常因协调滞后贻误战机。

短短月余,晋察冀高层痛定思痛:双野战军制实为“叠床架屋”!遂于10月撤销番号。这种指挥体系的混乱在随后的大同集宁战役中付出了代价。

1946年6月,萧克再次组建野战军,却在傅作义骑兵突袭下连吃败仗。大同集宁战役中,部队因后勤归属不明延误开拔,被傅部抢占制高点;张家口保卫战时,军区与野战军争调炮兵营,最终城门失守。

屡挫屡建,屡建屡撤,这支劲旅始终未能挣脱体制桎梏。

大同集宁战役的失败,不仅导致战略要地张家口失守,更让党中央与东北的联系通道被切断,对全国局势产生了重大影响。战后,傅作义因战功被蒋介石任命为华北“剿总”司令,指挥五十多万国民党军,其中包含三十万蒋介石的中央军。

和平幻想与裁军之殇,十二万复员的代价

1946年初春的重庆谈判桌,埋下华北命运的转折点。《军队整编方案》墨迹未干,各解放区心照不宣:华中粟裕明裁暗扩,山东陈毅精兵简政,唯晋察冀聂荣臻笃信和平。

当中央要求“三月裁军三分之一”时,聂荣臻严格执行,挥刀裁去九个纵队中的五个,三十二万武装骤减至二十万,复员士兵的背包里还塞着“和平建设”宣传册。

裁军之彻底令人扼腕:冀中老兵王德胜回忆:“俺们连一百二十人,留队的三十个全是新兵,连长把机枪埋了说‘回家种地吧’。”

未料六月内战全面爆发,傅作义骑兵直扑张家口。聂荣臻急召部队,但复员兵已星散难聚,新兵尚未完成训练。城下血战七日,因兵力缺口无法组织反击,最终痛失战略要地。

朱德后来痛心疾首:“这一刀裁掉的不是冗员,是战场主动权!”

这次过度裁军的影响是长远的。到1947年7月小河会议上,周恩来总结解放战争第一年的战绩时指出,晋察冀军区在各大军区中排名倒数第一。

从1946年到1948年平津战役爆发,华北军区几乎从未单独进行过大规模歼灭战,最多歼敌也才两万人左右。

游击基因与正规化困境,朱德的犀利诊断

1947年深冬,朱德踏雪深入晋察冀军区。经过三天细致巡视,他在军区会议上语惊四座:“一个连竟配八个炊事员!机关干部比战斗员多,这样的部队怎么打大仗?”

数据触目惊心:某纵队一万二千人,战斗兵仅占四成,余者皆为后勤、宣传、地方工作人员。此乃抗战遗毒——为应对日军扫荡,各部养成“五脏俱全”的分散模式:一个营配一套后勤班子,一个连设专职民运干事。

游击思维更渗入骨髓。清风店战役前,杨得志令三纵急行军一百二十里合围,老兵却沿路帮老乡收庄稼:“当年打鬼子都这么干!”结果延误六小时,差点放跑敌第三军。

朱德挥鞭整顿:撤并冗余机关,将炊事班压缩三分之二;取消营级宣传队,成立野战文工团;严令“战斗兵比例不得低于七成”。三个月整训,终磨出刺破石家庄的利剑。

朱德在给毛泽东的报告中直言不讳地指出:华北部队后方太大,出征人员少。野战军号称12万人,实际能用于作战的不到7万人。其余的都在后方搞生产,各自为政。

如果不割去这个大尾巴,华北部队的状况就不可能有根本的改变。

将星困局与指挥体系,无帅之军的尴尬

华北军区缺乏野战军级别的建制,更深层的是缺“帅才”。聂荣臻长于根据地建设和战略规划,杨成武善打巧仗,但军区缺乏如彭德怀、林彪般能统帅大兵团作战的将领。

悍将杨得志本是冀鲁豫猛虎,所部却被调回刘邓麾下;郭天民因张家口失守顶撞上级,贬至二级军区;郑维山到1947年才执掌主力三纵。

石家庄战役暴露了华北部队的指挥短板:攻城关键时刻,炮兵团长拒听杨成武调度:“俺们直属军区炮指!”急得杨得志拔枪喝令方稳住阵脚。

反观东北野战军,林彪麾下“三虎”(李天佑、韩先楚、刘震)如臂使指;华东粟裕帐前“叶王陶”(叶飞、王必成、陶勇)指哪打哪。华北恰似无头巨龙,空有鳞爪难聚神力。

1947年6月,朱德亲自来到晋察冀军区整训部队,这是自红军时代以来极少见的情况,可见中央对华北问题的重视程度。朱德提出了新的作战方针:不打大战打小战,贯彻毛主席集中优势兵力逐个突破的原则,不和傅作义所部正面对抗。

这一调整很快见效。1947年4月至7月,聂荣臻巧妙地捕捉战机,集结主力部队,先后发起正太、青沧、保北战役,取得“三战三捷”的胜利,扭转了被动局面。

清风店与石家庄的转折,华北部队的崛起

1947年10月,晋察冀野战军终于在清风店打了一场漂亮的翻身仗。战役发起前,东北民主联军的秋季攻势迫使蒋介石从晋察冀地区抽调3个师出关增援,华北敌军机动兵力大减。

晋察冀野战军抓住这一战机,决定围攻平汉铁路北段咽喉要地徐水,调动敌军增援,创造在运动中歼敌的条件。

战役过程中,野战军司令杨得志发现敌第三军军长罗历戎率部约1.4万人北进,企图南北夹击我军。他立刻意识到战机难得,果断调整计划,以一部兵力继续在保定以北阻敌,集中6个旅约4万人昼夜兼程南下,围歼罗历戎部于清风店地区。

在“提前赶到清风店,坚决活捉罗历戎”的口号鼓动下,野战军部队一昼夜强行军120多公里,终于及时赶到清风店,乘敌立足未稳,一举将其全歼。此役歼敌1.7万余人,创晋察冀歼灭战新纪录。

清风店战役胜利后,聂荣臻果断决策,乘胜发起石家庄战役。石家庄是解放军攻克的第一个设防坚固的大城市,使晋察冀和晋冀鲁豫两大战区连成一片,华北战场的形势发生了根本性变化。

接连的胜利,标志着华北部队逐步摆脱了早期失利的阴影,成长为一支能打硬仗的精锐之师。

战略定位与中央布局,御林军的特殊使命

1948年5月华北军区成立时,党中央已驻西柏坡。毛泽东对聂荣臻笑言:“傅作义骑兵朝发夕至,我的脑袋交给你了。” 这句玩笑话,道出了华北部队的核心使命——保卫党中央。

当四大野战军渡江南下时,华北部队正承担着护送党中央进京的特殊任务。开国大典上,聂荣臻任阅兵总指挥,受阅方阵多来自华北二十兵团。1950年公安部队成立,骨架仍是这批“御林军”。

在《战华北》这本书的序言中,聂荣臻坦言:“华北打的大仗不多……1948年,华北组成了三个兵团,是可以打一些大仗的。但是当时,党中央和毛泽东同志已经……酝酿了一盘好棋。”

这盘“好棋”就是:华北军区的核心任务不是独立作战,而是作为中央的“预备队”,随时听候调遣,支援其他战场。

平津战役后,华北军区的18、19兵团被调往西北,协助第一野战军解放兰州;随后18兵团又划归第二野战军,一路打到云南。这种调配充分体现了华北部队作为战略预备队的定位。

朱德早有预见:“第五野战军?不,他们是新中国的守门人!” 华北部队虽未获得野战军番号,却承担着更为重要的使命。

华北补训兵团的幕后贡献,兵员补充的坚强后盾

华北部队还有一个鲜为人知的重要贡献——组建华北补训兵团。1948年5月,为适应解放战争飞速发展的需要,华北军区在石家庄组建了“华北补训兵团”。

这个特殊的兵团负责训练新兵和改造俘虏,为前线部队输送兵员。它的阵容庞大,任务特殊,却低调行事,以至于很多人连它的名字都没听说过。

补训兵团的一个重要任务是改造“解放战士”,即从国民党军队中俘虏而来自愿加入解放军的士兵。随着战争规模扩大,仅靠翻身农民参军已不能满足兵员需求,解放战士成为重要补充来源。

我军对战俘实行优待政策:不搜腰包,不没收私人财物,不侮辱责骂,尊重战俘民族习惯。同时通过“诉苦”、“三查”等工作,启发战俘的阶级觉悟。这些政策卓有成效,出现了“随俘随补随教随战”的参军热潮。

华北补训兵团共举办3期集训,训练新战士8.3万余名,训练解放战士和初级军官6.1万余名,向各战略区输送优秀兵员11.6万余名。这一庞大数字背后,是华北军区对全国战场的默默支持。

补训兵团还承担着保卫石家庄的重要任务。1948年10月,当傅作义企图偷袭石家庄时,补训兵团积极参与备战,组织物资搬运和撤离,为保卫中央机关做出了贡献。

回顾历史,华北部队未能成为“第五野战军”,并非其实力不济或战绩不佳,而是由多种因素共同决定的。

从战略定位看,华北部队驻守中央所在地,天然承担着“守门人”的职责,而非开疆拓土的任务。从历史发展看,1946年的过度裁军确实削弱了部队实力,而傅作义这样的强劲对手也令华北战场形势复杂。从指挥体系看,华北部队长期存在机关臃肿、游击习气等问题,经过朱德亲自主持整训才得以改善。而从将领特点看,聂荣臻更擅长根据地建设和战略规划,而非大兵团作战指挥。

但恰恰是这种“遗憾”,成就了华北部队的特殊历史地位。他们虽未获得野战军番号,却承担着保卫党中央、支援全国战场、培养输送兵员等关键任务。

华北部队或许声名不显,但正是这种默默奉献、顾全大局的精神,成就了中国革命的最终胜利。他们不是聚光灯下的主角,却是历史舞台不可或缺的支柱。

聂荣臻晚年回顾历史时,从未提及未当上第五野战军司令员的遗憾。