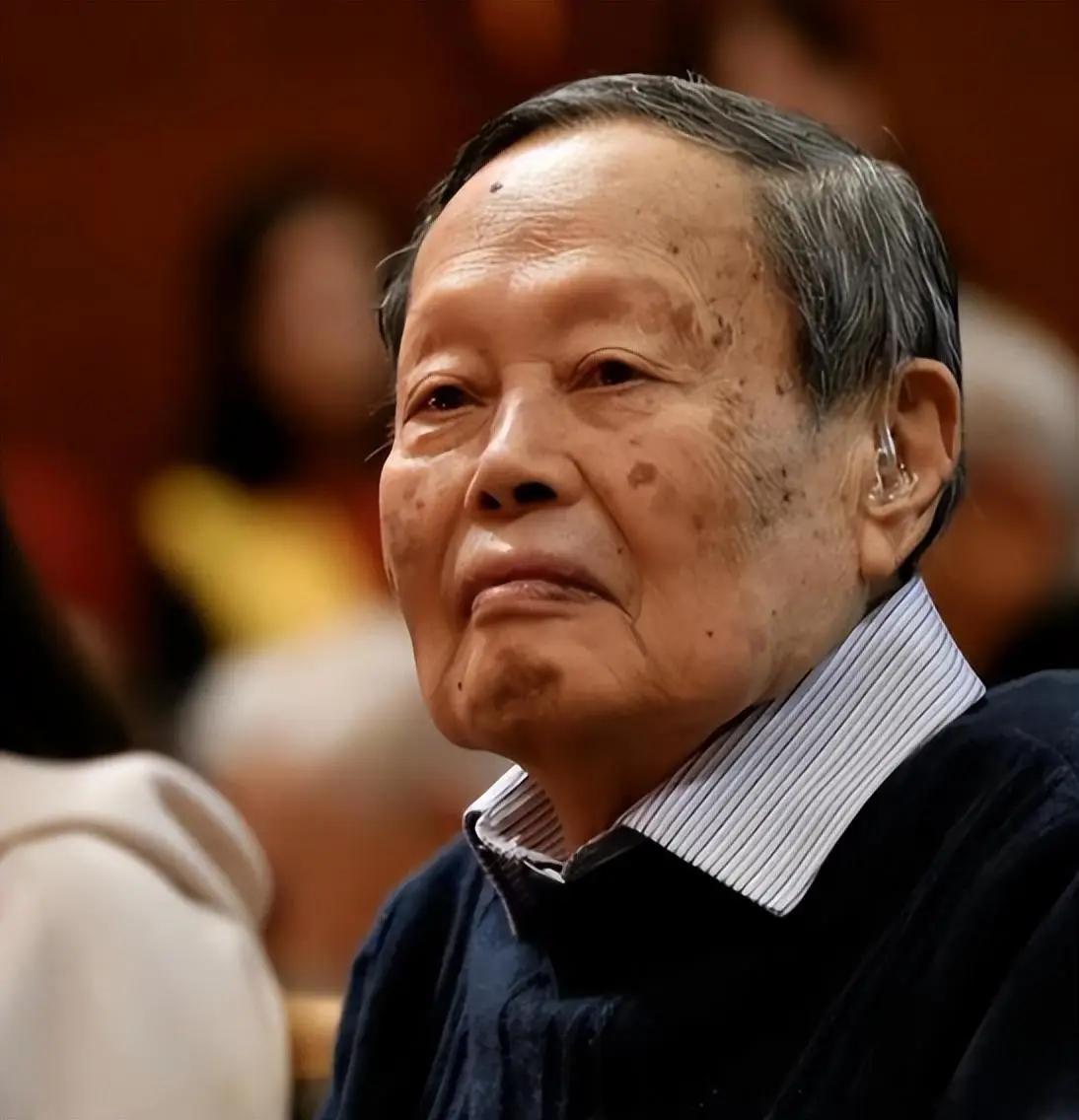

在一场教育座谈会上,100 岁高龄的杨振宁分享了一段耐人寻味的往事:儿时父亲仅讲过一遍的 “鸡兔同笼” 题,他许久后仍能清晰复述并举一反三;可当他用同样的方式教自己的孩子时,孩子们时隔不久便忘得一干二净。这位诺贝尔物理学奖得主坦然直言:“这便是天赋的距离 —— 我天生与数学亲近,而孩子们并非如此。”

这番话像一把锋利的手术刀,剖开了当代家庭教育最隐秘的焦虑:无数父母拼命想复制 “别人家的成功”,却忽略了每个生命自带的成长密码。

杨振宁用自己的育儿体悟告诉我们:教育不是流水线的标准化生产,而是对生命天性的温柔唤醒;不是强行塑造 “理想模板”,而是守护天赋的自然生长。当我们读懂他 “培养不出另一个自己” 的通透,或许才能真正抵达教育的本质。

一、破迷:“鸡兔同笼” 的隐喻 —— 天赋从不是可以复制的公式

一、破迷:“鸡兔同笼” 的隐喻 —— 天赋从不是可以复制的公式“鸡兔同笼” 这道流传千年的算术题,在杨振宁的讲述中成为了家庭教育的生动隐喻。同样的题目,同样的讲解方式,却在父子两代人身上产生截然不同的回响,这背后藏着天赋最本真的特质:它不是知识的被动接收,而是生命对某类事物的 “天然亲近感”。

天赋是 “天生的亲近”,不是 “后天的灌输”

天赋是 “天生的亲近”,不是 “后天的灌输”杨振宁曾多次提及,父亲杨武之作为著名数学家,从未刻意 “培养” 他学数学。儿时他翻看父亲书架上的外文数学书籍,因看不懂细节求教时,父亲只淡淡说 “慢慢来,不要着急”。

这种 “不催促的等待”,恰恰给了天赋自然萌发的空间 —— 当 12 岁的杨振宁读《神秘的宇宙》时被物理世界震撼,脱口而出 “将来要拿诺贝尔奖”,这份热情并非来自刻意引导,而是源于生命与科学的天然共鸣。

反观当下家庭教育,多少父母正做着 “复制天才” 的梦:数学家的孩子必须奥数拔尖,艺术家的孩子必得精通乐器,学霸的孩子岂能成绩平平?他们像对待工业原料般雕琢孩子,却忘了《中庸》早已点明 “天命之谓性”—— 天赋是与生俱来的禀赋,如同牡丹喜阳、兰花喜阴,强行扭转只会适得其反。就像杨振宁的孩子虽不亲近数学,却在其他领域各有建树,这份差异恰恰是生命的常态。

“教育万能论” 的陷阱:把 “成长” 当成 “制造”“为什么我培养不出另一个自己?” 杨振宁的自问,戳破了 “教育万能论” 的虚妄。现代心理学研究早已证实,天赋的形成受遗传、环境、兴趣等多重因素影响,其中先天禀赋的权重远超后天强行塑造。

可现实中,“制造天才” 的焦虑仍在蔓延:3 岁背诗、5 岁学琴、7 岁编程,家长们用满满的日程表填满孩子的童年,却忘了陶行知的警示:“你的教鞭下有瓦特,你的冷眼里有牛顿,你的讥笑中有爱迪生。”

杨振宁的父亲从未逼他学数学,反而在他初中时请人教《孟子》,让他背诵全文。这种 “不功利的滋养”,恰是对教育本质的深刻领悟:教育不是 “制造” 既定产品,而是 “培育” 鲜活生命。

就像农民不会强迫麦子长成水稻,真正的教育者也不会逼迫孩子成为另一个人。杨振宁后来能在物理领域深耕,正是因为父亲给了他 “按天性生长” 的自由,而这份自由,恰恰是天赋生长的土壤。

承认 “差异”:教育的起点是尊重 “不相同”“孩子们离数学远,而自己一开始就天然离得近”,杨振宁的坦言里藏着教育的大智慧 —— 承认差异,才能因材施教。孔子两千年前便提出 “有教无类”“因材施教”,可今天的很多父母仍在践行 “有教同类”:用同一把尺子衡量所有孩子,用同一个标准定义成功。

这种 “同质化教育” 的危害,在现实中屡见不鲜:某神童因父母强迫学琴患上抑郁症,某学霸因无法达到家长预期选择轻生。而杨振宁的家庭教育选择了另一条路:不强迫孩子亲近数学,尊重他们的兴趣与选择。

这种态度,与卢梭在《爱弥儿》中倡导的 “自然教育” 不谋而合:“教育即生长,生长就是目的,在生长之外别无目的。” 教育的真谛,不是让所有孩子长成一样的 “栋梁”,而是让每棵小树都能按自己的姿态向上生长。

二、溯源:杨振宁的成长密码 —— 天赋需要 “守护” 而非 “打造”

二、溯源:杨振宁的成长密码 —— 天赋需要 “守护” 而非 “打造”杨振宁能成为物理学巨擘,绝非偶然。回溯他的成长历程,父亲杨武之与母亲罗孟华的教育方式,恰恰印证了 “天赋需要守护” 的真理。他们没有刻意打造 “数学天才”,却用最恰当的方式,让杨振宁的天赋得以自然绽放。

母亲的 “启蒙”:不灌输知识,只种下 “种子”杨振宁的母亲是位只念过几年私塾的旧式妇女,却用最朴素的方式完成了对他的启蒙:在他 6 岁前教会 3000 个字,更用自己 “坚强的意志” 给了他一生的精神滋养。这位裹过小脚的母亲从未逼他背公式、学算术,却通过识字让他打开了知识的大门,通过自身言行让他懂得坚持的力量。

这种 “不功利的启蒙”,恰恰是天赋的 “播种机”。心理学中的 “敏感期理论” 认为,儿童在特定阶段会对某类事物产生天然兴趣,此时恰当的引导能让天赋快速生长。

杨振宁的母亲没有错过这个时机,她不追求 “立竿见影” 的效果,只默默种下知识与品格的种子 —— 就像春风化雨,看似无形,却能让天赋的种子生根发芽。反观现在很多家长,在孩子的敏感期强迫学技能,反而扼杀了天然的兴趣,得不偿失。

父亲的 “边界”:不越界干预,只提供 “土壤”

父亲的 “边界”:不越界干预,只提供 “土壤”作为数学家的杨武之,对儿子的教育充满了 “克制的智慧”。他明知杨振宁有数学天赋,却从未提前教他解析几何、微积分;面对儿子翻看外文数学书的好奇,只说 “慢慢来”;甚至在儿子中学时,优先让他学《孟子》而非高等数学。这种 “不越界” 的态度,恰恰给了天赋生长的空间。

教育的最高境界,是 “有所为有所不为”。杨武之所做的,是为儿子提供 “滋养性环境”:书架上的数学书籍、家中的学术氛围、对知识的尊重态度,这些都为杨振宁的天赋提供了生长土壤。

而他 “不为” 的,是强行干预、功利灌输。这种智慧,与《道德经》“无为而无不为” 的思想一脉相承:“圣人处无为之事,行不言之教”,真正的教育,不是靠外力塑造,而是靠环境滋养。

杨振宁后来回忆,父亲 “介绍我接触了近代数学的精神,给了我不可磨灭的印象”。这种 “精神的传递” 远比知识的灌输更重要。父亲没有逼他成为数学家,却让他感受到了数学的 “优美和力量”,这份热爱,正是支撑他一生深耕物理领域的动力。

家庭的 “温度”:不制造压力,只给予 “支撑”

家庭的 “温度”:不制造压力,只给予 “支撑”1945 年,23 岁的杨振宁赴美国求学,父亲杨武之送他到车站,车未发动的一个多小时里,始终在人群中等待。当杨振宁从车窗看到父亲 “瘦削的身材、斑白的头发”,忍了一早晨的热泪终于崩发。这份深沉的父爱,没有化作 “你一定要成功” 的压力,却成为了他前行路上最坚实的支撑。

家庭的温度,是天赋生长的 “阳光雨露”。心理学中的 “安全基地理论” 认为,当孩子感到被爱、被支持时,更敢于探索未知,发挥潜能。杨振宁的家庭正是如此:母亲教会他坚强,父亲给予他自由,家人的爱从未附加 “必须优秀” 的条件。这种 “无条件的支持”,让他能坦然面对科研中的失败,从容应对人生的挑战。

反观当下,多少家庭的爱变成了 “有条件的捆绑”:“你考第一才是好孩子”“你成名成家才不辜负我们”。这种带着压力的爱,只会让孩子陷入焦虑,扼杀天赋的生长。

杨振宁的故事告诉我们:家庭最好的教育,不是制造 “天才的压力”,而是给予 “成长的底气”。

三、突围:当代家庭教育的 “去焦虑” 心法 —— 从 “复制天才” 到 “成全个体”

三、突围:当代家庭教育的 “去焦虑” 心法 —— 从 “复制天才” 到 “成全个体”杨振宁 “培养不出另一个自己” 的体悟,给深陷焦虑的当代父母提供了突围方向。教育不是复制他人的成功,而是成全每个孩子的独特价值。从他的成长与育儿经历中,我们能提炼出三条 “去焦虑” 心法,让家庭教育回归本质。

第一步:“看见” 天赋 —— 放下预设,观察 “天然亲近”杨振宁能发现自己与孩子的天赋差异,源于他懂得 “观察” 而非 “预设”。很多家长之所以焦虑,正是因为带着 “预设剧本”:孩子必须学什么、必须成为谁,却忘了观察孩子真正的 “天然亲近”。

“看见” 天赋的关键,是放下偏见,细致观察。如果孩子对数字敏感,能轻松记住电话号码、算出简单算术,或许藏着数学天赋;如果孩子喜欢涂鸦,能准确捕捉色彩与形状,或许有艺术潜能;如果孩子爱讲故事,能编出连贯的情节,或许擅长语言表达。

就像杨振宁能记住 “鸡兔同笼” 并举一反三,这种 “过目不忘的兴趣”,正是天赋的信号。

陶行知说:“培养教育人和种花木一样,首先要认识花木的特点,区别不同情况给以施肥、浇水和培养教育。” 家长要做的,不是拿着 “天才模板” 去套孩子,而是像园丁观察花木一样,发现孩子的独特之处。

哪怕这种 “天赋” 不主流、不功利,也值得尊重 —— 毕竟,不是每个孩子都能成为杨振宁,但每个孩子都能成为最好的自己。

第二步:“守护” 天赋 —— 减少干预,营造 “滋养环境”杨振宁的父亲没有逼他学数学,却用书架、用态度、用精神滋养了他的天赋。这告诉我们:守护天赋,不是强行塑造,而是营造 “滋养性环境”。

营造滋养环境,要做到 “三不三给”:不强迫、不比较、不功利;给空间、给兴趣、给支持。不强迫孩子学不喜欢的技能,不拿孩子与他人比较,不把学习变成 “功利任务”;给孩子探索的空间,尊重他们的兴趣选择,在他们遇到困难时给予支持。

就像杨振宁的父亲,不强迫他学高等数学,却给了他翻看书籍的自由;不拿他与其他孩子比较,却在他好奇时给予引导;不把 “成为数学家” 当作目标,却让他感受到了知识的魅力。这种环境,让天赋能自然生长,而非被外力扭曲。

家长们可以这样实践:如果孩子喜欢自然,就带他去公园、去野外,而不是逼他学钢琴;如果孩子喜欢动手,就给他买积木、工具,而不是逼他背古诗。天赋就像小草,只要有合适的土壤,就能顽强生长 —— 家长要做的,只是松土、浇水,而不是拔苗助长。

第三步:“超越” 天赋 —— 接纳平凡,成就 “独特价值”杨振宁坦然接受自己的孩子 “离数学远”,这份接纳,正是教育的更高境界:超越对 “天才” 的执念,接纳孩子的平凡,成就他们的独特价值。

不是每个孩子都有杨振宁般的天赋,但每个孩子都有自己的价值。有的孩子可能成绩平平,却善良温暖,能给身边人带来快乐;有的孩子可能不善言辞,却动手能力强,能做出精巧的物件;有的孩子可能不擅长学术,却热爱生活,能把日子过得有声有色。这些价值,或许不如 “诺贝尔奖” 耀眼,却同样值得尊重。

《庄子・人间世》有言:“且夫乘物以游心,托不得已以养中,至矣。” 顺应事物的本性,让心灵自由遨游,这是最高的修养。家庭教育也是如此:顺应孩子的天性,接纳他们的平凡,让他们按自己的节奏成长,就是对生命最好的成全。

杨振宁的孩子或许没有成为 “杨振宁级别” 的科学家,但他们在自己的领域里活出了精彩。这份 “不复制他人、只做自己” 的人生,恰恰是家庭教育最成功的模样。

四、升华:教育的终极意义 —— 不是培养 “天才”,而是培育 “完整的人”

四、升华:教育的终极意义 —— 不是培养 “天才”,而是培育 “完整的人”杨振宁的家庭教育故事,最终指向一个深刻命题:教育的终极意义是什么?不是培养少数天才,而是培育完整的人 —— 有热爱、有品格、有价值感的人。他的父亲没有培养出 “另一个杨武之”,却培养出了杨振宁;他没有培养出 “另一个杨振宁”,却培养出了独特的个体。这正是教育的传承与超越。

比 “天赋” 更重要的是 “品格”杨振宁曾说,母亲给她留下的 “坚强意志的信念”,是无比的力量。这种品格的力量,远比天赋更持久。天赋决定了一个人能走多快,而品格决定了他能走多远。

杨武之教杨振宁学《孟子》,不是为了让他成为文学家,而是为了培养他的品格。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈” 的气节,“穷则独善其身,达则兼济天下” 的胸怀,这些品格的滋养,让杨振宁在漫长人生中始终保持初心,不被名利所困。

当代家庭教育往往重 “天赋培养” 轻 “品格塑造”,却忘了:没有品格支撑的天赋,就像没有根的大树,容易被风雨摧折。培养孩子的善良、坚强、自律、责任感,这些比奥数成绩、钢琴考级更重要 —— 毕竟,不是每个孩子都能成为天才,但每个孩子都能成为有品格的人。

比 “成功” 更重要的是 “热爱”杨振宁研究物理,不是为了名利,而是因为 “它有趣”;他能记住 “鸡兔同笼”,是因为对数学有天然的热爱。这份热爱,是驱动他一生探索的动力,也是幸福的源泉。

很多家长把 “成功” 等同于 “成名成家”,却忘了 “热爱” 才是幸福的关键。如果孩子被迫学不喜欢的专业,哪怕将来功成名就,也可能活得空虚;如果孩子能从事热爱的事业,哪怕平凡普通,也能活得充实快乐。

孔子说 “知之者不如好之者,好之者不如乐之者”。教育的重要任务,是帮孩子找到 “乐之者”—— 那份能让他们忘记时间、全心投入的热爱。杨振宁的父亲没有逼他学数学,却让他感受到了知识的乐趣;他没有逼自己的孩子学数学,却尊重他们的热爱。这份 “以热爱为导向” 的教育,远比 “以成功为目标” 的教育更有意义。

比 “复制” 更重要的是 “成全”

比 “复制” 更重要的是 “成全”杨振宁的家庭教育,最终落在了 “成全” 二字上:父亲成全了他的科学热爱,他成全了孩子的独特选择。这种 “成全”,是教育的最高境界 —— 不是把孩子塑造成我们想要的样子,而是帮助他们成为自己想要的样子。

1957 年,杨振宁获得诺贝尔奖,他的岳父杜聿明因此得以与家人团聚,一段因政治而隔绝的亲情得以延续。这份意外的 “成全”,恰如他的家庭教育:不刻意追求结果,却在尊重与理解中,成就了最好的结局。

当代父母最需要学会的,就是 “成全”:成全孩子的不完美,成全他们的不同,成全他们按自己的节奏成长。就像杨振宁接受孩子 “离数学远”,成全他们在其他领域发光;就像他的父亲接受他对物理的热爱,成全他成为伟大的科学家。

教育不是复制,而是成全;不是塑造,而是守护。当我们放下 “培养天才” 的焦虑,学会看见、守护、成全孩子的独特价值,家庭教育才能真正回归本质,每个孩子才能活出属于自己的精彩。

结语:教育是 “看见”,不是 “塑造”

结语:教育是 “看见”,不是 “塑造”杨振宁 “鸡兔同笼” 的教育体悟,像一面镜子,照见了当代家庭教育的焦虑与误区,也映出了教育的本质。他用自己的成长告诉我们:天赋需要守护而非打造;用自己的育儿经历告诉我们:孩子需要成全而非复制。

“培养不出另一个自己”,从来不是教育的失败,而是教育的清醒。就像没有两片相同的树叶,也没有两个相同的人,每个孩子都有自己的天赋密码,每个生命都有自己的成长轨迹。家长要做的,不是拿着 “天才模板” 去雕刻孩子,而是成为 “解码人”,读懂他们的独特之处;不是成为 “塑造者”,而是成为 “守护者”,为他们的成长保驾护航。

愿我们都能从杨振宁的教育智慧中醒来:放下 “复制天才” 的执念,拾起 “成全个体” 的从容;放下 “功利教育” 的焦虑,回归 “滋养成长” 的本真。

当我们学会用欣赏的眼光看待孩子的不同,用温暖的爱支撑他们的探索,每个孩子都能像杨振宁一样,在自己热爱的领域里,绽放属于自己的光芒 —— 这,才是家庭教育最该有的模样。