武昌起义的突然爆发,对于清廷和列强来说,都是一个非常意外的事情。

任谁都没想到,清朝此时居然爆发了一场新军的起义,鉴于几年前义和团的事情还历历在目,列强们的第一反应就是加强防范,顺便观望局势。

眼看清廷派萨镇冰带着水师前往武昌,害怕租界受到影响的列强领事纷纷聚在一起,以保护侨民为借口,推日本第三舰队司令官川岛令次郎为总指挥,摆明了要武装干涉。

但谁知武昌起义军从一开始就严格保护外国侨民的生命和财产安全,更别说湖北军政府一成立,就颁布《刑赏令》,以律令的形式保护租界的安全,这么一来,外国想要武装干涉也没理由,索性保持中立。

问题是列强们在华各有利益,岂能真的不干涉?不干涉就不是列强了。

在这其中,日本和沙俄的干涉动作最多,威胁也最大,尤其是日本。

日本的谋划:企图将水搅浑,越乱越好武昌起义前后,日本陆军参谋部的宇都宫太郎写了一本书叫《对中国之私见》。在书中,宇都宫太郎直言不讳地提出了所谓的“中国保全论”,这是什么意思呢?原来宇都宫太郎认为,想要维护日本的利益,就要使中国自行强大,在这个基础上然后逐渐吞并整个中国。就算日本现在不能立即得手,也不能坐看其他列强独享这个利益。

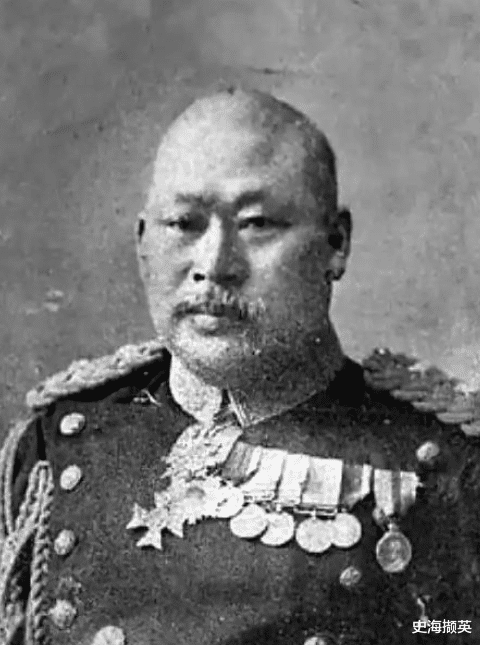

宇都宫太郎

问题是如何保全日本在中国的利益不受其他列强的控制呢?宇都宫太郎又提出了自己的见解,在他眼里,最好的保全方式就是使其一分为二甚至更多,四分五裂的中原以后才不会有机会和能力对日本造成威胁。甚至在某方面会对日本感恩戴德,在这个基础上,以便日本顺利攫取利益。另一方面,要是保全中国,也可以避免列强瓜分中国,尤其是英国人,可以说宇都宫太郎的野心真大。

而在具体的行动上,宇都宫太郎认为:“日后在我所属之地区内,要造成北为满人,南为汉人的小朝廷,以此为饵,收揽其他各国所属地区之人心”。这一招的确阴险,甚至已经被日本陆军军部所采用。

10月19日,也就是武昌起义爆发的第十天,宇都宫太郎正式向陆军第十四师团团长上原勇建议,表面上支持清廷,不让清廷覆灭,暗地里则隐蔽支持南方的革命党,使其强大,等合适的时候居中调停,最终将其分类为两个国家,然后在这个基础上,和这两个国家分别建立关系,以不断攫取利益。

事实上,除了宇都宫太郎,一直在中国搜查情报的日本外务省伊集院彦吉的主张和他类似,都是保留清廷在北方的统治,而南方则分裂多个政权。这些密谋充分暴露了日本现在的狼子野心。

沙俄的谋划,促使外蒙独立,密谋占据东北日本蠢蠢欲动,沙俄也按捺不住,事实上,早在武昌起义之前,沙俄就已经抓住一切机会渗透东北和外蒙,尤其是蓄意阻挠清廷对外蒙的“行省化”改革。

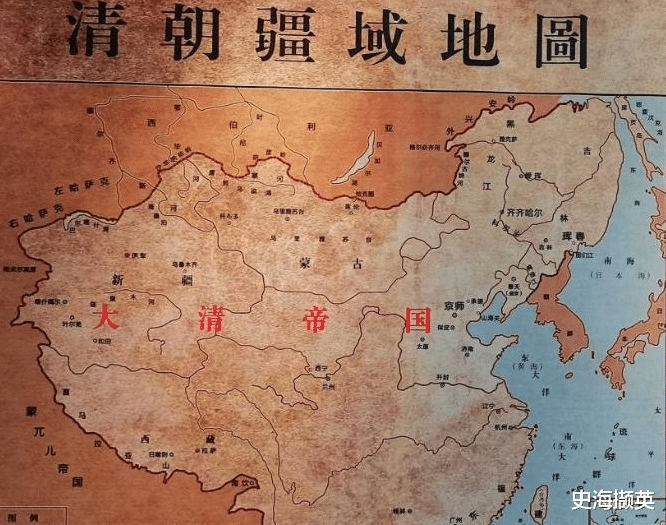

清朝疆域图

庚子之变后,鉴于边疆屡遭列强入侵,为加强对边疆的控制,清廷开始了一系列新政,其中一项重要的政策就是加强中央集权和对边疆的管理,对边疆地区推行“改土归流”,而外蒙就是要推行“改土归流”的边疆地区之一。

早在光绪二十九年(1903年)的时候,时任湖南巡抚的赵尔巽就提出在蒙古设省,而两年后,奉命赴内蒙古东部卓索图盟一带考察垦牧姚锡光向奕劻和袁世凯呈递了一份《实边条议以固北圉说帖》,提出要在内蒙设立热河、察哈尔、和绥远三省。但内外蒙设省举动遭到沙俄的反对。

宣统二年十月十五下元节(1910年11月16日),俄国驻华公使在向本国汇报的时候,就提出要是清廷在外蒙设省,必然会增加驻军,而一旦驻军则威胁沙俄的安全,他建议沙俄外交大臣立即向清廷施压,要求清廷承诺“不改变外蒙的现状”。

而为了阻挠清廷推行新政,沙俄一边施压,一边在边境地区陈兵,以演习为由向清廷炫耀武力。同时还勾结当时黄教首领哲布尊丹巴・博克多格根等人,利用他们对清廷的不满,支持他们的分裂,甚至在武昌起义前,就和一帮王公贵族商议,酝酿如何反抗清廷的统治。

可谁知武昌起义突然爆发,博克多格根和沙俄喜出望外,利用清廷的注意力都集中在南方的时候,立即怂恿外蒙脱离清廷的统治。12月18日,博克多格根宣布独立,自称博克多汗国皇帝,而沙俄趁这个机会,以保护库伦领事馆为由出兵,且为博克多格提供武器和经济的援助,至此,外蒙脱离清廷的统治,沙俄如愿了。

外蒙的成功脱离,增加了沙俄占据东北的野心。但因日俄战争,东北有不少日本势力,沙俄担心吞不下,就拉拢日本人,企图和日本合伙分割东北。

就在武昌起义爆发不到半个月,盘踞在中东路的沙俄军官马尔蒂诺夫就密电沙皇,建议利用武昌起义这个机会,做一些有利于沙俄的事情,比如向东北派遣军队,比如占领满洲里车站等等。而刚刚回国述职的沙俄驻日本大使马列夫斯基则表示,目前清廷内部革命发展很快,也必然会向北方蔓延,并进一步波及东北地区,到时候,会面临和日俄产生交集,沙俄应提前准备和日本联合行动,以保护沙俄西伯利亚大铁路。

对于马列夫斯基的建议,沙皇尼古拉二世完全赞同,甚至表示,要和日本采取同样的步骤,以维护沙俄在东北的利益和地位,但前提需要日本起带头作用。

可以说,只要日本行动,沙俄必然也会行动。

英国的搅合就在沙俄和日本密谋出兵东北的时候,清廷和革命党在南方议和,此次议和的焦点在于代表袁世凯参加和谈的唐绍仪主张实行君主立宪制,而南方革命派则提出要实行民主共和制。至此,关于清帝要不要退位,让和谈陷入僵局。

另一边,在长江流域和南方地区有着利益的英国站了出来。

平心而论,英国作为一个君主立宪制国家,自然希望保留君主立宪,但现在英国的利益都集中在革命派控制的长江中下游地区,加上南方各省纷纷光复,清廷在南方的统治彻底崩溃,为维护英国的利益,英国打算促成南北议和,扶持袁世凯上台。

为逼迫革命派答应袁世凯担任大总统,英国以“关余”和“金融中立”为要挟。

所谓“关余”,其实就是关税赔偿列强后剩下的收入,这是一大笔收入,也是南方革命派急需的财政,但列强却拒绝将“关余”留给南方。至于“金融中立”,即列强在和谈没有结果之前,不会向任何一方借款。

而如今清廷和南方革命党在财政上都处于破产的边缘,急需列强的经济援助,英国的“金融中立”,算是逼得南北方不得不坐下来好好和谈。最终,列强们达到了自己想要的结果,南方让步,让袁世凯上台,而北方则让清帝退位,行民主共和制。

问题是列强很多,凭什么听英国的呢?

当时的六大列强里,法国和美国都是追随英国的政策,剩下的就是德国、沙俄和日本。

相对于英国,德国的利益都集中在清廷控制的北方地区,为保全利益,德国一开始是支持清廷的,但目前欧洲各国对立不断升级,德国没有能力在清廷北方投放更多的资源,最终德国采取了妥协,附和英国的政策。而沙俄本想趁武昌起义这次机会在华北扩张,但同样,其对欧洲局势也很担心,被迫收敛自己的野心。

最后就是日本,日本表面支持清廷,暗地里支持南方革命党,就是为了攫取最多的利益。但受制于英日同盟的约束,日本不得不和英国保持一致的态度。

就这样,在英国的搅合和制衡下,南北方和谈最终促成,袁世凯成为新的临时大总统,而一当上临时大总统,四国银行团立刻通过汇丰银行向南京临时政府转交了袁世凯所要求的200万两财政垫款,英国达成了目的,袁世凯也得以上位。

虽说英国是为了维护自己利益,联合其他列强保持中立以施压。但客观上避免了日俄出兵的计划,要是日俄真的借武昌起义这个机会出兵以及实现他们野心,后果属实有些难料。