在中国,但凡接受过正规九年义务教育的朋友,都会在自己的学校或别人的学校见过一栋栋著名的建筑——逸夫楼。

因为在整个中国大陆各大中小学校,共建有3000多座逸夫楼,包括教学楼、图书馆、科技馆等设施,覆盖全国31个省份的学校,包括北京大学、清华大学、北京师范大学、浙江大学、天津大学、南京大学、复旦大学、华东师范大学、中国地质大学、华中科技大学等等国内顶级名校,使数以亿计的学生受益。

很多人都知道,逸夫楼是以投资捐建者邵逸夫先生的名字命名的;但很多人可能并不知道,邵逸夫是从什么时候开始投资兴建逸夫楼的,又是什么原因使得他要去做这件事。

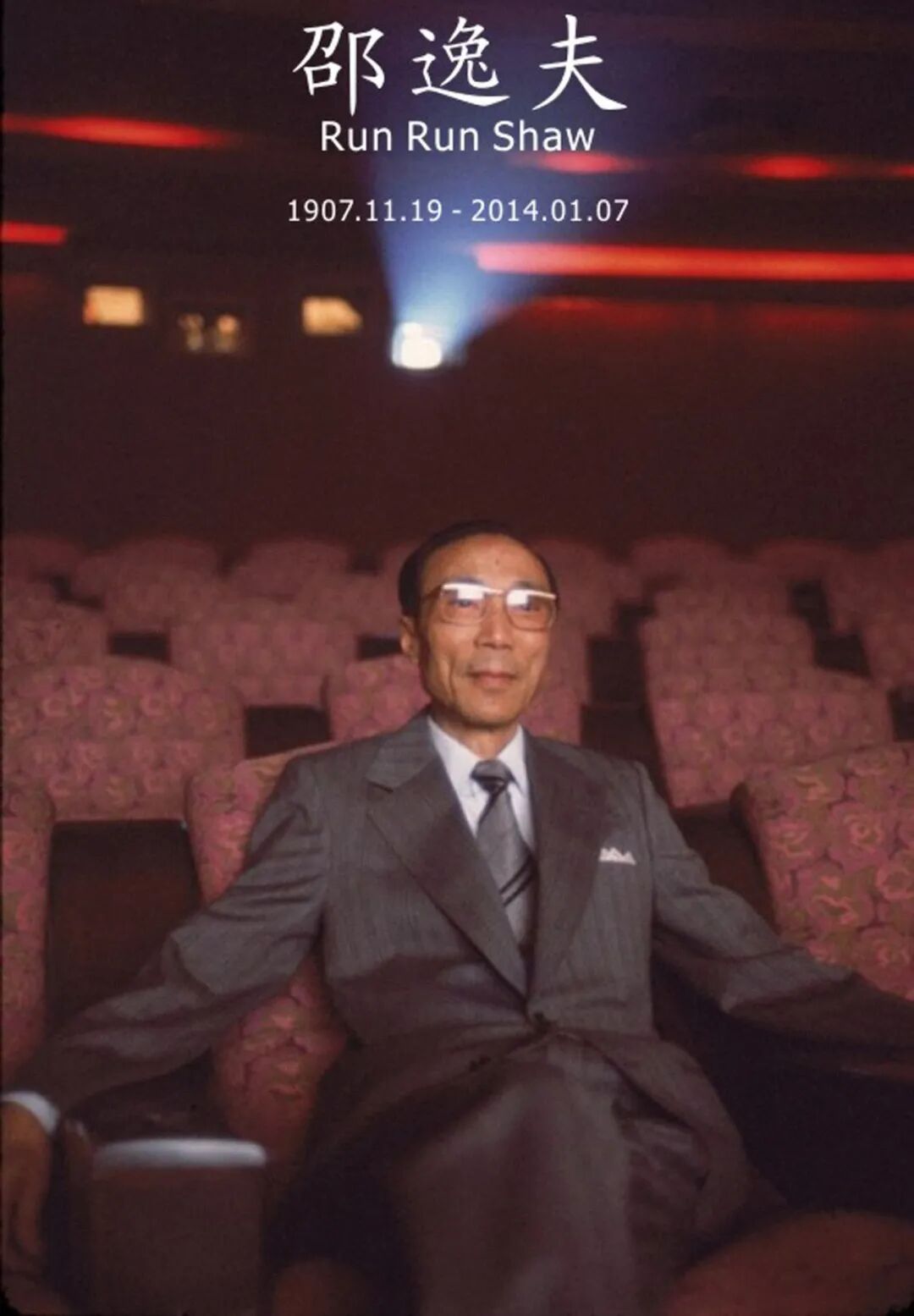

时间是1985年,从那年开始一直到2014年邵逸夫先生去世的30年里,他平均每年拿出1亿多港元用于支持内地教育事业,其中80%就是用来建设各种规模和形式的逸夫楼,成为国内教育体系中的一个著名的标志性建筑。

邵逸夫生于1907年,1985年他已经年近80,当时仍是香港老牌电影巨头邵氏兄弟电影公司的老板和香港电视广播有限公司(TVB)主席。

为什么他会在这个时候突然想起来做这个事呢?

1985年,香港影坛最轰动的事件,就是老牌霸主邵氏出售旗下电影院线,并宣布电影停产,正式退出影业争霸。

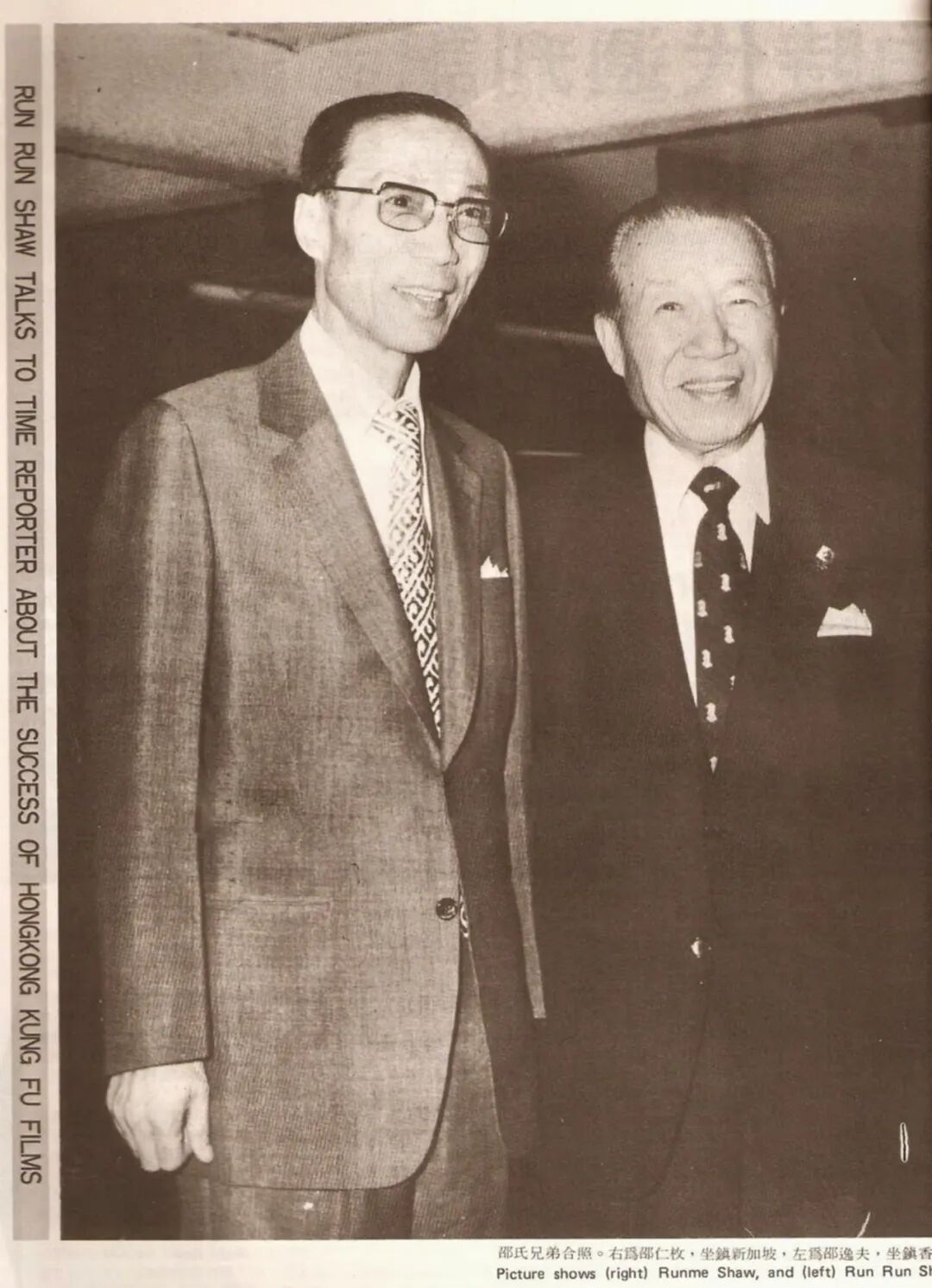

邵氏由邵逸夫与其三哥邵仁枚于1958年创立,曾打出“邵氏出品,必属佳片”的口号,在华语电影市场打败了所有的对手,是香港影坛最早的霸主。

1970年,曾在邵氏担任总经理的邹文怀创立了嘉禾,并签下了邵氏拒绝的李小龙,迅速成为邵氏的对手。1980年,得到地产商投资的新艺城电影横空出世,从嘉禾挖走了许冠杰,凭借一个《最佳拍档》系列迅速崛起,成为又一个可以挑战邵氏影坛霸权的新巨头。

到1985年,香港年度票房榜上前5名都是嘉禾的,邵氏票房最好的《法外情》仅排名第12。

所以,在外界看来,邵氏电影停产是老板邵逸夫在影坛竞争中失利,改变策略,转向电视圈发展的一个无奈选择。

【1985年,刘德华因想向影坛发展而拒绝TVB的续约条件被封杀,而他正是邵氏票房最好作品《法外情》的男主角。】

事实上,邵逸夫做出如此重大改变,放弃电影业和兴建逸夫楼,根本原因都是源自家庭,因为他的三哥邵仁枚在那年3月去世了。

邵逸夫是上海人,原名邵仁楞,家里八个兄弟姐妹中,他排行第六,来港后被尊称为六叔,他那辆6号车牌的劳斯莱斯也曾经是香港街头的一道靓丽的风景线。

邵氏兄弟的老大邵醉翁、老二邵邨人、老三邵仁枚和老六邵逸夫,都是从事电影行业,最初邵氏的上海天一公司,就是由邵氏兄弟四人共同经营的;大哥做老总和导演,老二管财务兼编剧,老三带着老六做发行。

邵仁枚比邵逸夫大6岁,两人感情最好,因为真正把邵逸夫带入行,教他从摄影到制片发行到企业管理等等,一步步发展成一个电影家的,都是邵仁枚。

1930年,邵逸夫第一次创业,就是和邵仁枚在新加坡共同创立邵氏兄弟公司,经营戏院和电影发行,曾经雄霸东南亚市场,后来因抗战爆发而关闭。1958年二次创业,在香港创立邵氏兄弟(香港)有限公司(SB),又是邵逸夫和邵仁枚的合作。

所以,我们看到邵氏早期的电影,出品人或监制大部分都是写邵仁枚。

邵仁枚不仅是邵逸夫合作近60年的创业伙伴,更是他一生最敬重的兄长;他为人老成持重,能平衡邵逸夫的雷厉风行和独断专行,在邵氏的发展中起到至关重要的作用。

作为老板,邵逸夫是出了名的勤奋和执着,邵氏第一位百万票房大导演张彻说他“每天工作16小时,数十年如一日。每天9时上班,上班前练两个小时气功,从不间断。......每个月开拍影片剧本、故事,他要亲自审阅,自己不看剧本时,由导演或看剧本人向他报告,由他最后裁决。”。

面对采访镜头,邵逸夫说过,他没有娱乐,看电影是他的工作也是他的娱乐,他自称自己是全世界看电影最多的人,80岁以前,每年看六七百部片,平均每天2部。

与邵逸夫超人般的勤奋相比,三哥邵仁枚则更乐意放权给兄弟子侄,自己乐得享受生活。此外,邵仁枚最早开始做慈善,1957年就成立了邵氏基金会,开创了邵氏的慈善捐助的传统,也因此获得过马来西亚最高元首赐颁的拿督勋衔。

这些行为都对邵逸夫产生了巨大的影响。

邵氏的影坛霸权,除了邵氏兄弟的经营眼光和能力,也离不开旗下开疆拓土的四大导演:李翰祥、张彻、胡金铨和楚原。

其中,凭借黄梅调影片《江山美人》帮助邵氏打败竞争对手确立影坛江湖地位,并在国际影坛上获奖无数的大导演李翰祥,曾经在1963年带着20几人离开邵氏自立门户。此举在邵逸夫看来意味着背叛,于是通过法律途径,令其无法在香港立足,只能去台湾省发展。

1972年,李翰祥重返邵氏,又凭借喜剧电影《大军阀》重振雄风。

李翰祥能顺利回归邵氏,其实是三哥邵仁枚说服了邵逸夫才实现的。

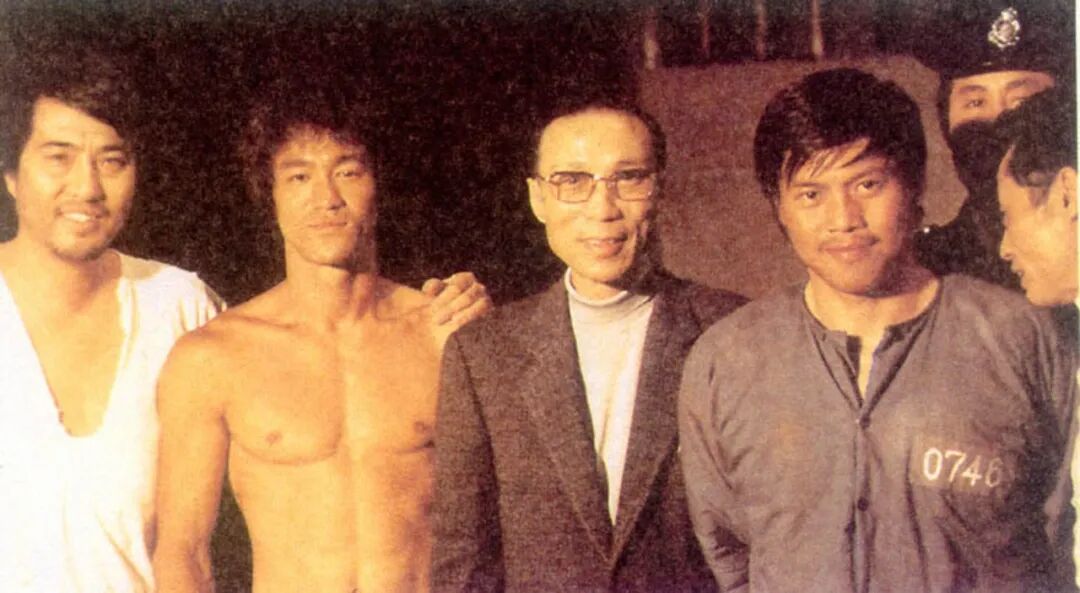

事实上,成为香港影坛霸主之后,邵仁枚渐渐退居二线,邵氏由邵逸夫做主,他说一不二的作风渐渐人尽皆知。1970年,就是因为邵逸夫的孤傲,拒绝了开价一万美元片酬的李小龙,因此成就了对手嘉禾,从邵氏手中抢走了两个年度票房冠军。

1972年,李小龙的《猛龙过江》和《精武门》是票房冠亚军,李翰祥的《大军阀》排名第三。如果不是邵仁枚说服邵逸夫请回了李翰祥,恐怕这个第三都丢了。

也是同样的原因,《大军阀》的男主角许冠文在1974年也被邵逸夫拒绝,跑去嘉禾了,马上帮嘉禾带来一个票房三连冠。

所以,无论是情感上还是企业经营决策上,邵逸夫真的离不开三哥邵仁枚。

1973年,邵逸夫的二哥邵邨人去世;1979年,邵逸夫的大哥邵醉翁去世;到1985年,邵逸夫在电影圈的这几位兄长就已经全部离他而去了,可想而知当时他的心境。

所以,在三哥邵仁枚离开的1985年,邵逸夫对自己的人生和事业都有了新的思考。于是邵逸夫做出重大决策,决定卖出邵氏片场,电影停产,并开始大力投资慈善。

1985年,邵逸夫正式向中国保护敦煌壁画工程和浙江大学分别捐款1000万港元,同时开始在全国各地学校投资兴建逸夫楼,一直到他去世。

2014年邵逸夫去世,享年107岁。

此时,全国31个省市已经遍布各式的逸夫楼。

评论列表