凌晨五点,老张的修车铺在柴油味中开张。这个在福州三坊七巷旁坚守三十年的老手艺人,最近发现生意越来越难做——共享单车取代了永久牌自行车,新能源车淘汰了永久发动机,连补胎用的橡胶都成了抢手货。但真正让他心慌的,是巷口那棵百年榕树即将被连根拔起,"开发商说要在原地建网红打卡点"。

这不是某个南方小城的个例。住建部数据显示,2020-2023年全国自然村消失速度达每天80个,相当于每分钟消失5.5座。当故乡变成手机相册里的模糊背景,那些承载集体记忆的烟火气,正在算法推送中加速消亡。

01

消失的风景:被折叠的时空标

在苏州甪直古镇,78岁的评弹艺人周阿婆的琵琶断了弦。她苦心经营的老茶馆,去年被改造成汉服体验馆,雕花窗棂外挂着"打卡送汉服"的荧光灯牌。更让她痛心的是,镇上最后一家手工制扇作坊关门,那些需要三年阴干才能成材的檀木扇骨,如今成了直播间9.9包邮的道具。

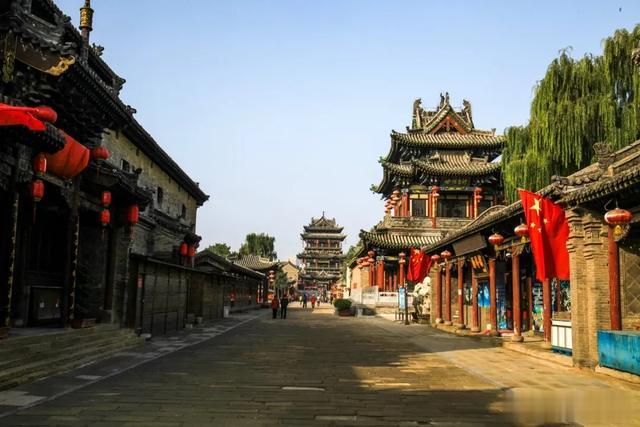

这种撕裂感在北方更为刺眼。山西平遥古城南大街,明清票号旧址里飘着螺蛳粉的味道。某网红书店用AR技术复原晋商账簿,游客扫码就能看见"日升昌"汇票变成比特币动画。68岁的掌柜李守业摇头:"当年镖局走镖要三个月,现在扫码三秒到账,可那些走夜路时哼的梆子调,终究成了数据流里的标本。"

消失的不仅是器物。在泉州蟳埔村,头戴簪花围的渔家阿嬷们,正被穿着汉服的年轻主播取代。当65岁的黄阿婆用闽南语讲述牡蛎壳建房技艺时,直播间弹幕却在刷"求汉服链接"。泉州非遗保护中心记录显示,近五年传统渔歌传承人平均年龄增长11岁,而相关短视频创作者中,30岁以下占比达83%。

02

重构的乡愁:在废墟上种花

成都崇德里的改造提供了另一种可能。设计师王亥保留了1940年代的青砖墙,却在每块砖缝里嵌入发光光纤。老茶馆变成社区图书馆,旧门板改造成儿童画板。最妙的是将废弃水渠改造成生态溪流,引种了从川西高原来到城里的海棠花。"现在常有老人带着孙辈,在溪边找记忆中的酸枣树。"项目负责人说。

这种新旧共生在长三角更显精巧。乌镇西栅的民宿主理人阿杰,把拆迁留下的老门板做成悬浮楼梯,用废弃瓦片烧制成艺术马赛克。他甚至复原了消失的"水上集市",但交易品从鱼虾变成了3D打印的蓝印花布文创。数据显示,这种"记忆经济"使乌镇游客停留时间延长1.8天,人均消费提升40%。

在深圳大冲村,城中村改造创造了奇观。设计师将祠堂穹顶改造成星空投影厅,老榕树下的麻将桌升级为智能棋盘。最令人称奇的是"时间胶囊"计划:每户居民的旧物经数字化后,投射成可触摸的光影故事墙。当打工妹阿芳触摸父亲留下的搪瓷缸时,杯身上的"安全生产1000天"字样,瞬间化作深圳地标建筑群的动态影像。

03

新生的可能:数字时代的乡土基因

杭州富阳的"乡村CEO"计划颠覆了传统认知。90后海归小林用区块链技术为安顶云雾茶确权,每片茶叶都有NFT身份证。更绝的是开发了"采茶元宇宙",海外客户通过VR设备参与采摘,实时带动线下销量增长230%。当地茶农感慨:"以前说茶香不怕巷子深,现在得让茶香顺着网线飘出去。"

这种科技赋能在西南山区成效惊人。贵州丹寨的蜡染传承人杨芳,用AI设计出几何蜡染图案,使传统纹样在伦敦时装周走秀。她建立的"数字工坊"系统,能让留守妇女通过手机接单,蜡染作品通过跨境电商直达欧美市场。2023年,丹寨蜡染出口额突破3亿元,相当于整个县域GDP的8%。

在陕西袁家村,美食博物馆玩出了新高度。发酵面团里的微生物群落被制成"老面香氛",油泼辣子的香气经过光谱分析,变成可定制的香薰产品。更有趣的是"声音博物馆",揉面声、切菜声、吆喝声被编码成数字藏品。村民们发现,当00后用AR眼镜扫描油泼面时,会自动播放秦腔《三滴血》选段——这是年轻人自发给老手艺添加的"文化彩蛋"。

站在福州三坊七巷的拆迁工地,老张的修车铺即将成为记忆。但转角处,00后设计师小陈正在用3D打印技术复刻老式煤油灯,灯座里藏着蓝牙音箱。当《城南旧事》的插曲从灯罩里飘出时,巷尾新开的"古厝咖啡"里,年轻人正用方言AI同传软件,与外国游客讨论老建筑保护方案。

故乡的消逝从未停止,但重生的密码藏在每个时代的创新里。当我们在抖音刷到消失的老手艺时,不妨看看评论区——那个教网友用废纸箱做社火马勺的手艺人,已经收到巴黎美院学生的求教私信。或许真正的乡愁,不在于固守某个时空切片,而在于让记忆的基因,在数字土壤里开出新芽。

以业余视角品读历史,用淡泊心态谈笑古今,掌心读书欢迎各位看官继续关注点评!