郑智化机场风波背后:一场关于无障碍出行的全民反思

2025年深秋,歌手郑智化因深圳机场登机事件引发舆论海啸。这位因《水手》等歌曲广为人知的残障艺术家,在社交媒体连续发声,控诉机场无障碍设施缺陷及工作人员态度问题,随后更抛出"退圈"言论,将事件推向高潮。

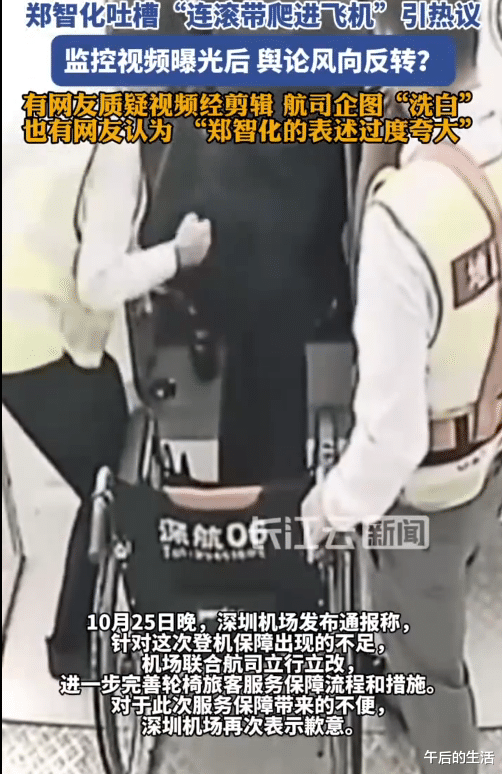

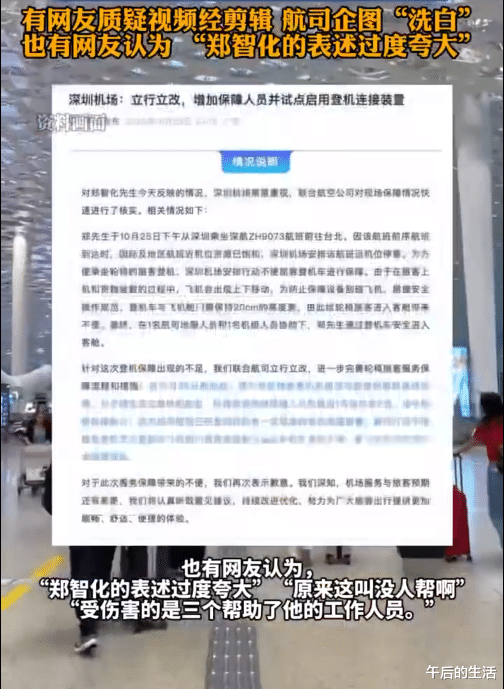

事件始于郑智化乘坐轮椅登机时遭遇的尴尬场景。据其描述,升降板与机舱门存在20厘米间隙,导致他不得不"连滚带爬"进入机舱,而工作人员仅"冷眼旁观"。深圳机场随即公布监控视频显示:两名地勤人员全程搀扶其完成登机,舱门处另有接应人员。这一反差引发舆论分裂——支持者认为机场服务存在明显缺陷,反对者则指责郑智化"夸大事实"。

争议迅速扩展至全国机场服务范畴。郑智化披露多起类似经历:南京机场安检时被质疑金属鞋的"合法性",新疆机场要求托运拐杖,上海机场支架安检耗时半小时险误机。这些案例共同指向残障人士出行中的系统性困境。

然而,网友反应呈现多元态势。部分支持者强调"换位思考"的重要性,指出我国无障碍设施普及率虽达80%,但细节设计仍存短板。反对声音则聚焦于"情绪化表达"的边界,有医疗从业者科普:"金属支架必须接受安检,这是国际反恐惯例。"更有网友翻出2019年某残障乘客冒充伤者劫机案例,佐证严格安检的必要性。

在这场公共讨论中,最值得关注的或许是双方视角的局限性。郑智化作为高频出行者,其积怨源于长期体验的叠加效应;而机场方面,既有服务规范的刚性约束,也暴露出特殊旅客服务流程的优化空间。正如中国残联专家所言:"无障碍不是简单的设施配备,而是包含制度设计、人文关怀的复合体系。"

事件发酵期间,深圳机场宣布升级无障碍设施,包括增设可调节升降板、优化特殊旅客服务流程。这一改进方向,或许正是化解矛盾的关键——既需要硬件设施的持续完善,也需要服务理念的革新。

当我们在讨论"退圈"言论时,更应关注其背后的社会诉求。郑智化的愤怒,本质是残障群体对平等出行权的迫切呼唤。而网友的理性讨论,则折射出公众对"特殊关怀"与"制度刚性"平衡点的探索。

互动话题:在保障安全与提供便利之间,你认为机场应如何平衡特殊旅客的服务需求?你曾经历过哪些无障碍设施的使用场景?欢迎在评论区分享你的见解。当无障碍通道真正畅通时,我们收获的不仅是出行便利,更是社会文明的进步。

评论列表