《红楼梦》第六十八、六十九、七十回中,有几个疑难问题很不好理解:

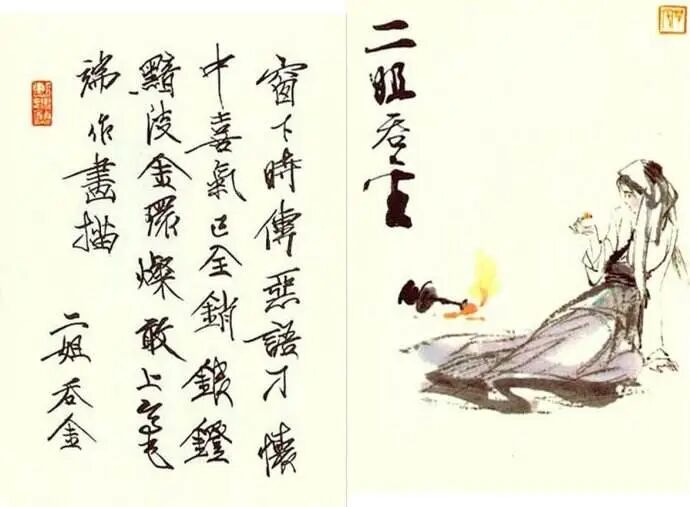

戴敦邦绘尤二姐

比如,为何贾琏与尤二姐被要求一年后方可圆房,而同样是贾琏新纳的妾,为什么秋桐却没有一年不得圆房的限制?又如,第六十八回中凤姐迎接尤二姐的时候为什么要一身素服装扮,且刻意吩咐家人要“素衣素盖”?又如,第六十八回中的“且说贾蓉等正忙着贾珍之事”,其中,“贾珍之事”究竟是何事?再如第七十回中突然出现的“时觉”是谁?以及王信与凤姐究竟是什么关系?

对这些问题的回答,不仅关涉到我们能否确切地理解其文本含义,也关涉到《红楼梦》第六十七回文字的真伪问题,非常值得深入研究。

针对这些疑难问题,本文尝试着先从为何贾琏与尤二姐被要求一年后方可圆房这个难题入手,提出一个新的研究思路,并在这一新思路下顺带着回答其它几个疑难问题,供广大读者朋友们批评指正。

先来看两处书中原文。第一处是第六十八回的一段文字:

凤姐冷笑道:“……如今你们只别露面,我只领了你妹妹(注:指尤二姐)去与老太太、太太们磕头,只说原系你妹妹,我看上了很好。正因我不大生长,原说买两个人放在屋里的,今既见你妹妹很好,而又是亲上做亲的,我愿意娶来做二房。皆因家中父母姊妹新近一概死了,日子又艰难,不能度日,若等百日之后,无奈无家无业,实难等得。我的主意接了进来,已经厢房收拾了出来暂且住着,等满了服再圆房。”①

再看第六十九回的一处文字:

胡也佛绘尤二姐

凤姐听说,笑着忙跪下,将尤氏那边所编之话(注:指前面第一处引文中的话),一五一十细细的说了一遍,“少不得老祖宗发慈心,先许他进来,住一年后再圆房。”贾母听了道:“这有什么不是。既你这样贤良,很好。只是一年后方可圆得房。” ②

这两处文字,讲述的是凤姐与尤氏等人哄骗贾母,以便贾母能允许尤二姐住进荣国府中来。

其中有个条件讲得非常清楚,就是尤二姐虽然可以住进荣国府中,但只能“等满了服再圆房”,即“一年后方可圆得房”。

可是,同样在第六十九回中,当贾琏纳秋桐为妾的时候,却没有不能圆房的要求,书中对二人的新婚生活有过一段清楚的描写:

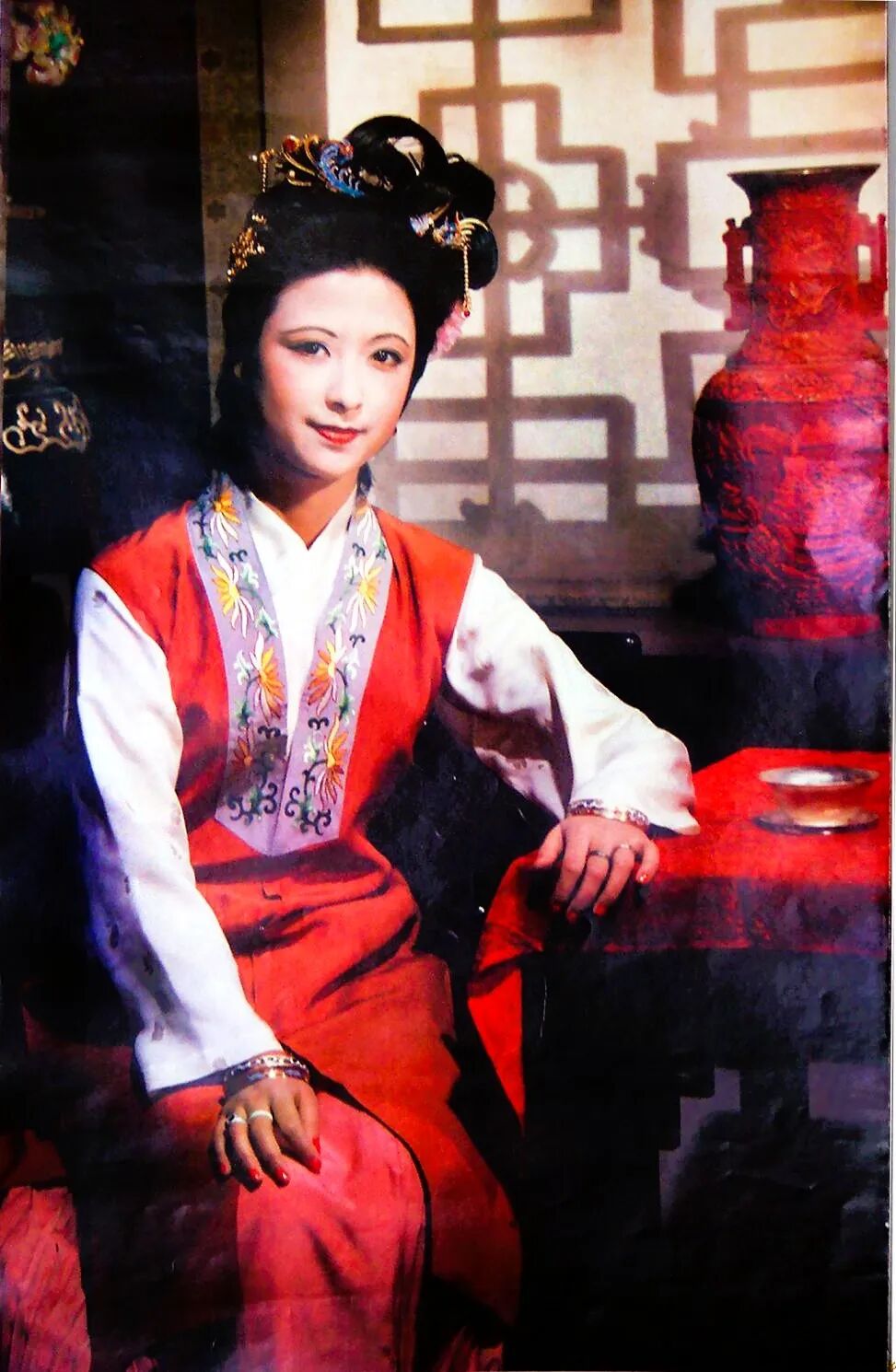

电视剧《红楼梦》中秋桐剧照

这秋桐便和贾琏有旧,从未来过一次。今日天缘凑巧,竟赏了他,真是一对烈火干柴,如胶投漆,燕尔新婚,连日哪里拆的开。那贾琏在二姐身上之心也渐渐淡了,只有秋桐一人是命。③

从凤姐带尤二姐进荣国府到贾琏纳秋桐为妾,中间间隔的时间也就是二个月左右。这一点书中有非常明确的交待:

话说贾琏起身去后,偏值平安节度巡边在外,约一个月方回。贾琏未得确信,只得住在下处等候。及至回来相见,将事办妥,回程已是将两个月的限了。谁知凤姐心下早已算定,只待贾琏前脚走了,回来便传各色匠役,收拾东厢房三间,照依自己正室一样装饰陈设。至十四日便回明贾母、王夫人,说十五日一早要到姑子庙进香去(注:实则是去骗尤二姐进大观园)。④

根据上述内容可知:凤姐是在贾琏第二次启程去平安州后没几天就去把尤二姐骗进大观园中了。而贾琏往返平安州总计用了将近两个月的时间。而贾琏一回到家,贾赦就把秋桐赏与他为妾了。

所以,从凤姐带尤二姐见贾母到贾琏从平安州回来后纳秋桐为妾,这中间的时间间隔,最多也就是两个月左右。这样就产生了下面的疑问:

是什么原因导致尤二姐一年内不能与贾琏圆房?如果是因为贾琏尚在守孝期间而不能与尤二姐圆房,那就应该同样也不能与秋桐圆房才对,可为何贾琏和秋桐又可以新婚燕尔?这是我们阅读《红楼梦》时必须得回答的问题。

年画红楼二尤

在阅读《红楼梦》“二尤故事”的时候,因为叙事中一直在突出贾琏是在国孝和家孝期间偷娶尤二姐的,受此叙事语境的影响,我们通常会习惯性地认为:贾琏之所以与尤二姐一年内不能圆房,是因为贾琏尚在守孝中。

例如,在徐少知先生的《红楼梦新注》一书中,针对贾琏在家孝期间偷娶尤二姐一事,有一个注释:

家孝,《大清律例·户律》:“若居祖父母、伯叔父母、姑兄姊丧而嫁娶者,杖八十。”按:古代男子为伯父母、叔父母之死有五个月之服丧期,属齐衰五月。只是未悉何故,第六十九回凤姐又说“住一年后再圆房”。⑤

从徐少知先生的注释内容看,很明显,他是将贾琏与尤二姐一年内不能圆房的原因理解为贾琏尚在服丧期间,同时又对为何是“一年”这个时间表示不理解。

对此有困惑的学者不止是徐少知先生,我们再看戴不凡先生对这一问题的困惑和思考:

《红学评议·外篇》

这当然是因丧的缘故。按,是年国丧,有爵之家不过一年,老太妃殁于清明前,今已九月、十月,不待“一年后始得圆房”。这自是因贾敬丧事而说的。

查贾敬是贾琏堂伯父(敬是琏的堂曾祖之孙),丧服小功(五个月)敬死于四月,今已九、十月,毋须一年后圆房。若按贾母、阿凤之言,则须至明年(省亲第三年,敬死第二年)九或十月始得圆房,至彼时距贾敬死已为十七或十八个月,这较斩衰为少,较齐衰期、大功为多,古来丧礼中从无此服。

唯一的解释只能是这样:琏、珍虽同高祖而分居宁、荣,可是由于两府传统的特殊关系,所以仍算是“一家子”,敬又为“文”字辈的老大(阿凤口中所谓“亲大爷”是也),贾珍又是族长,因此,“诗礼之族”的荣府亦从宁府珍大爷之服斩衰而守三年之丧。

如果是这样,那么,贾母、阿凤“一年后圆房”之语,不应当是在贾敬死的这一年(即省亲第二年)九、十月间说的,而应当是贾敬死的第二年(即省亲第三年)七月间说的。——旧时“三年之丧”,实际上并不是整整三年;通常是以九个月为“一年”计算的。贾敬死于省亲第二年四月,至省亲第三年七月说“一年后圆房”,是指省亲第四年七月以后。以上应是唯一的合理解释。⑥

可见,戴不凡先生也将贾琏与尤二姐一年不得圆房的原因归结为贾琏在服丧期间,并试图从成书问题的角度去解释为何是“一年”的问题。

这里戴不凡先生对贾敬与贾琏的亲属关系理解有疏忽。根据《仪礼·丧服》,贾敬是贾琏的族父,丧服并非小功,而是缌麻,服丧期三个月。但无论从何计算,贾琏的家丧以“一年”为期都不符礼仪。

郑玄注《仪礼》

若果真是因为贾琏尚在守孝期间而得一年后方能与尤二姐圆房,那么,仅仅过了两个月左右的时间,他就可以与秋桐新婚燕尔了,这确实就是曹雪芹的思考不周。

本文在不排除作者创作失误的可能性的前提下,尝试着为读者朋友提供一个新的解释思路:即试着从读者的理解偏差角度来解释这个问题,并进而延伸到对第六十七回的作者到底是不是曹雪芹这个话题的探讨上来。

尤二姐之所以一年内方能与贾琏圆房,也许并非是因为贾琏尚在服丧期间,更可能是恰恰相反,是因为尤二姐自己尚在服丧期间。

下面就来详细分析这一看法。在第六十八回中,当凤姐与尤氏商量如何说服贾母同意尤二姐住进荣国府的时候,有几句非常关键的话:“皆因家中父母姊妹新近一概死了,日子又艰难,不能度日,若等百日之后,无奈无家无业,实难等得。我的主意接了进来,已经厢房收拾了出来暂且住着,等满了服再圆房。”

电视剧《红楼梦》中张明明饰演尤二姐

之所以说这几句话很重要,因为其中有几个关键信息值得重视。

(一)已经去世的尤老娘

1、为什么说尤老娘已经去世

第一个值得重视的信息是尤二姐“父母姊妹新近一概死了”。这里说的“姊妹”指的是其亲妹妹尤三姐,尤三姐在第六十六回中自刎而逝,时间是八月份,这一点已经很清楚了,不用啰嗦。

这里反倒是有一个第一次被提及到的重要信息,就是尤二姐的母亲尤老娘新近也死了。在张俊、沈治钧二位先生评批的《新批校注红楼梦》中,针对“皆因家中父母姊妹新近一概死了”这句话,专门评论道:“点出尤老娘已死。” ⑦

关于尤老娘去世这一情节,书中虽未正面交待,但是应该不是瞎话,而是真实的情况。这可以从四个方面加以证明:

第一,尤老娘虽然是尤氏的继母,但如果她没死,在六十八回中,凤姐当着尤氏面说她死了,显然也是不合适的。

第二,在第六十九回中,当凤姐、尤氏和尤二姐三人一起跟贾母见面的时候,凤姐“将尤氏那边所编之话,一五一十细细的说了一遍”。

这里面必然又涉及到要说尤二姐母亲妹妹刚刚去世的信息。这次更是当着尤二姐的面说她母亲死了。如果不是尤老娘真的死了,这也是不合适的。而且若是谎言的话,把没死的人说成死了,若被追问具体情况怎么办呢?又如何能确保日后不被贾母、王夫人识破呢?

孙兰美绘王熙凤

第三,在第六十八回中,当凤姐带着人马去接尤二姐进大观园的时候,不曾有只言片语提及到尤老娘。这说明尤老娘当时就已经不在世了。

相反,如果尤老娘没死,这样的叙事,显然就构成重大失误了,因为自从贾琏偷娶尤二姐后,尤老娘就一直是跟尤二姐住在一起的。

第四,在第六十九回中另有一处文字,再次说到尤老娘死了。请看原文:

凤姐在旁又说:“张华的口供上现说不曾见银子,也没见人去。他老子(指张华父亲)说:‘原是亲家母(指尤老娘)说过一次,并没应准。亲家母死了,你们就接进去作二房。’如此没有对证的话,只好由他去混说。” ⑧

这一情节描写中,在现场的有贾母、凤姐、尤氏和尤二姐等。凤姐借张华父亲的口吻,再次提到“亲家母死了”。

《新批校注红楼梦》

“亲家母死了”这句话,在程高本上作“亲家死了”,在张俊先生和沈治钧先生评批的《新批校注红楼梦》中,针对程乙本上的“亲家死了”这句话,专门评论道:“此处‘亲家死了’,可指二姐生父,亦可指尤老娘。诸脂本作‘亲家母死了’,语义明确,可知尤老娘此时确已亡故。” ⑨

所以,综合第六十八和第六十九回的文本信息,尤老娘确实应该是已经去世了。

关于尤老娘去世的时间,书中没有正面作交待,但可以根据第六十六回和第六十八回的相关信息,推测出大致的时间范围:尤老娘去世的时间上限是八月份,正常是八月中下旬;而下限是十月十五日之前。

在第六十六回中尤三姐自刎的时候,写道“尤老一面嚎哭,一面又骂湘莲”。很明显,尤三姐死的时候,尤老娘还在世。

而尤三姐去世的时间正是在八月,正常应该是八月中下旬的样子。“谁知八月内湘莲方进了京,先来拜见薛姨妈。”

这是一个非常清晰的时间点。柳湘莲拜见过薛姨妈后,次日就去看了宝玉,然后就直接去贾琏和尤二姐处索要自己的定亲信物鸳鸯剑,尤三姐闻知后便自刎了。所以,尤老娘去世的时间上限绝对不超过八月份。

在第六十六回中,贾琏第一次去平安州办事时,平安节度使“嘱他十月前后务要还来一次”。而第六十八回讲述的故事,正是发生在贾琏刚出发第二次去平安州后没几天的事情,凤姐去接尤二姐进大观园的时间,想来要么是九月十五日,要么是十月十五日。

按较为保守的算法,本文就取十月十五。而凤姐去尤二姐处接她进大观园的时候,故事中已经没有尤老娘的存在了,说明,尤老娘当于此前已经去世了。

电视剧《红楼梦》中尤老娘剧照

2、尤老娘去世缺乏交代的原因

为什么尤老娘去世的内容,书中缺乏正面交待呢。笔者认为这个问题应该是出在第六十七回上。

学术界对这一回的性质存在较大的分歧,有的研究者主张这一回是他人增补的一回文字,代表人物如周汝昌⑩;也有研究者认为这一回文字是曹雪芹自己的文笔,如蔡义江⑪。

本文赞同周汝昌先生的看法,即第六十七回并非出自曹雪芹之手,而是由他人增补的一回文字(参见本人《玉石分明:红楼梦文本辨》一书中的《第六十七回:他人增补的一回文字》一文详述)。

正是因为第六十七回并非曹雪芹手笔,所以我们现在看到的第六十七回中才并没有讲述尤老娘去世的内容,从而出现了叙事上的断层,当第六十八回讲到尤老娘已经去世的时候,读者就会觉得非常突兀,甚至会无意识忽略。

《玉石分明:红楼梦文本辨》

反过来,正是因为第六十七回中缺乏尤老娘去世这一关键情节的交代,进而造成了前后回的叙事跳跃,从而也就更让人有理由怀疑此回非曹氏原著了。

所以,对于第六十七回的内容,本文在论述的过程中完全将其视为不存在,一概不予采用,这样可以尽可能地使得本文的论证具有客观性。

在红学研究史上,较早意识到第六十七回缺少交待尤老娘去世这一原本不可或缺内容的是民国时期的吴克岐先生。他曾在《犬窝谭红》一书中伪托古代残抄本的名义,对程高本第六十七回开头文字作了改写,明确补入尤老娘去世的信息。

杜春耕先生说吴克岐是一位未引起足够重视的红楼梦研究大家,此言不虚。可喜的是,最近关于他的生平家世的研究取得了新的突破,⑫有兴趣的读者可以去进一步探索。

(二)去世不足百日的是谁

凤姐与尤氏的对话中,有这么一句:“若等百日之后,无奈无家无业,实难等得。”这句话透露了另一个重要信息,即有人去世尚不足百日。那么这个人是谁呢?是贾敬还是尤老娘呢?

在前文中,刚刚分析过了尤老娘去世的大致时间范围:上限是八月份,而且正常应该是八月的中下旬;下限是十月十五日之前。

不考虑闰月这种特殊因素,满打满算两个半月,实际上可能还不超过两个月。所以,可以非常肯定的说,尤老娘的去世尚不足百日。

再来分析贾敬的去世时间。贾敬去世的确切时间书中没有明确交待,但可以根据书中细节大致推测出来贾敬去世已经不止百日了。下面来分析一下具体的推算过程:

戴敦邦绘贾敬

第六十八回中,凤姐曾说“亲大爷的孝才五七,侄儿娶亲,这个礼我不知道”。这是说贾琏偷娶尤二姐的事情,大体发生在贾敬死亡的五七期间,或者是刚刚过完五七。大概是贾敬死后一个月左右的样子。

在第六十五回中,贾珍曾偷偷去贾琏处看望尤二姐和尤三姐,时间发生在贾琏偷娶尤二姐之后的大约两个月。

这一时间点,第六十五回中两次明确提到过,非常可信:第一次提到时,书中明确写道:“当下十来个人,倒也过起日子来,十分丰足。眼见已是两个月光景。这日贾珍在铁槛寺作完佛事,晚间回家时,因与他姨妹久别,竟要去探望探望。”第二次是透过尤二姐与贾琏的对话内容提到的:“我如今和你作了两个月夫妻,日子虽浅,我也知你不是愚人。”

可见,在第六十五回,贾珍去见尤二姐和尤三姐的时候,已经距离贾敬死亡三个月左右的时间了,即将要百日了。

这在第六十五回中,还有一处旁证,就是贾琏的小厮兴儿对凤姐撒谎说的:“爷(指贾琏)在家庙里同珍大爷商议作百日的事,只怕不能来家”。兴儿的话从侧面也说明,当时距离贾敬死亡百日的日期已经不远了。

电视剧《红楼梦》中高宏亮饰演贾琏

第六十六回中,贾琏第一处去平安州。“出了月就出发,得半个月功夫才来。”贾琏去平安州的路上遇见薛蟠和柳湘莲,并约定了柳湘莲与尤三姐的亲事。

柳湘莲告诉贾琏自己探望完姑妈就回京,“不过月中就进京的”。等贾琏办完事回来后不久,柳湘莲也回来了,书中记载了柳湘莲回京的确切月份是八月,“谁知八月内湘莲方进了京,先来拜见薛姨妈”。可见,从贾琏出发去平安州,到柳湘莲回京,这正常都是发生在八月份(也有学者提出贾琏是九月去的平安州⑬,可备一说)。

第六十八回,贾琏第二次去平安州肯定是在十月前后,具体是十月前还是十月后,不清楚。或许是九月份去的,或许是十月去的,因为缺乏可靠的依据,无法定死。

贾琏出发后不久,凤姐就去接尤二姐进大观园了。这个时间要么是九月十五日,要么是十月十五日。无论哪个日期,此时距离贾敬之死都已经远远超出百日了。

因为文本的信息本来就不很精确,因此以上的推算也是大致估算,但对于本处要论证的“贾敬去世已经不止百日”这一问题来说,已经足够充分了。

因此,凤姐说的“若等百日之后”应当理解为是尤老娘的百日,而非贾敬的百日。其实,除了尤老娘之死不足百日之外,尤三姐之死也不足百日。对尤二姐来说,当属于双孝重叠。由于尤老娘的孝更重,所以,尤三姐的孝,本文就不再考虑了。

其实,第六十八回中还有一处非常关键但又十分难理解的细节,也透漏出贾敬死亡已经满了百日。这处细节就是贾蓉对凤姐说的一句颇为难懂的话,“如今我父亲正要出殡”。如何准确理解这句话,本身就是一个难题,下面就专门作为一个部分来加以详细解释。

《红楼梦图咏》之贾蓉

先看己卯本《石头记》的一段原文:

(凤姐)又喝骂贾蓉:“出去请大哥哥(指贾珍)来……”贾蓉只跪着磕头,说道:“……我父亲也并不知道。如今我父亲正要出殡,婶子若闹了起来,儿子也是个死。”⑭

引文中贾蓉对凤姐说的“如今我父亲正要出殡”这句话颇令人费解,对这句的解读,学界存在分歧。对于这句话,各版本存在四种样态:己卯本、庚辰本(不考虑其上面的改文)、俄藏本、戚序本、杨藏本等皆与引文相同;蒙府本改作“如今我父亲正要商量接太爷出殡”;甲辰本改作“如今我爷爷正要出殡”;程高本上没这句话,或许是因为不好理解而直接删除了。

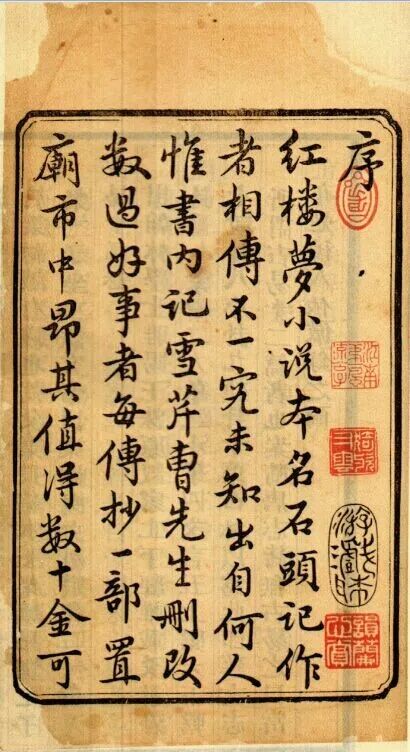

程甲本《红楼梦》程伟元序

在现代校勘本中,除了前三种脂批本文字各有采用者外,也有赞赏程高本文字的,如张俊和沈治钧二位先生在《新批校注红楼梦》中,针对程高本中没有“如今我父亲正要出殡”这句话评论道:

庚辰本此处有“如今我父亲正要出去送殡”(笔者注:此是庚辰本修改过的文字。庚辰本正文原文是“如今我父亲正要出殡”)一句,诸脂本略同,然语义含混,若指贾敬丧事则不合情理。甲辰本改“我父亲”为“我爷爷”,仍甚奇怪。程本索性删之,较为妥当。⑮

从版本演化角度看,此处文字的原貌更可能是己卯本为代表的“如今我父亲正要出殡”。蒙府本和甲辰本上的异文,当是改笔。修改后的文字看似更符合表达习惯了,其实准确性或许变差了。

尽管各本存在文字表述上的差异,但所指应该都是同一件事,就是贾珍正要送贾敬等人的灵柩回原籍。为什么说是“贾敬等人的灵柩”呢,因为一块送回原籍的或许还有秦可卿的灵柩,说不定还有贾瑞的灵柩。如果一块送回去果然还有秦可卿等人的灵柩,那蒙府本、甲辰本的措辞显然就不够准确了。

后四十回中,写贾政送贾母灵柩回南方的时候,还说一块送回去的还有秦可卿的灵柩,这无疑是续写者的粗心之处,秦可卿的灵柩如果被送回南京,也应该是贾珍在送贾敬灵柩之时一起被送回去的,怎么会轮到贾政送呢?这是几句题外话。

对于“如今我父亲正要出殡”这句话,也容易出现理解困难:即觉得贾敬不是早在第六十四回中就已经出殡了吗,怎么到了第六十八回又冒出来一个“正要出殡”呢?

电视剧《红楼梦》中贾敬剧照

其实贾府过世的主子们确实存在两次出殡的问题,第一次是出殡后临时寄放在铁槛寺,第二次是从铁槛寺出殡回金陵原籍。而此处贾蓉说的“如今我父亲正要出殡”指的当是第二次出殡。

造成此处文字出现理解困难的根本原因也是由于原本第六十七回的缺失。为什么这么说呢?

在第六十八回中,当故事场景从荣国府转换到宁国府的时候,存在一处莫名其妙的文字:“且说贾蓉等正忙着贾珍之事,忽有人来报信,说有人告你们如此如此,这般这般,快作道理。贾蓉慌了,忙来回贾珍。”

其中“且说贾蓉等正忙着贾珍之事”,非常突然,乍一看,完全不知所云。细想,应该正是指贾珍计划送贾敬等人灵柩回原籍一事。如果我们仔细观察书中的细节,从第六十四回到第六十九回,书中一直有一条贾珍要送贾敬灵柩回原籍的线索:

戴敦邦绘贾珍

在第六十四回中,贾敬停灵铁槛寺后,有一句话:“贾珍、尤氏并贾蓉仍在寺中守灵,等过百日后,方扶柩回籍。”这是对接下来几个月要发生之事的概述。在第六十五回中,兴儿哄骗凤姐说贾琏在家庙里同贾珍商议作百日的事。

前文曾分析过,此时距离贾敬去世大概三个月左右,距离百日还有十天左右。在第六十八回中,贾蓉对凤姐说“如今我父亲正要出殡”。

如前文所分析,这应该正是指贾珍正在准备扶送贾敬等人灵柩回籍。在第六十九回中有一段文字,描述贾珍起身的情形。原文如下:

那日已是腊月十二日,贾珍起身,先拜了宗祠,然后过来辞拜贾母等人。合(注,原本误为“和”,依俄藏本改)族中人送到洒泪亭方回,独贾琏、贾蓉二人送出三日三夜方回。⑯

这段文字各脂本皆有,唯独程高本缺失,这是程高本文本的一个不足。这段文字虽然没有清楚说明贾珍是送灵柩回原籍,但从前文铺陈看,应该就是指这件事。

所以,当我们把第六十四回到第六十九回的内容串在一起读的时候,这条叙事线索就大体呈现在眼前了。

从通常的写作思路看,这其中只差关键性的一环,就是在原本的第六十七回中,应该会有写到贾珍准备送灵柩回原籍并为此开始作一些准备工作的事情。

在这一前提下,我们再来看前面提到的第六十八回中的“且说贾蓉等正忙着贾珍之事”以及贾蓉说的“如今我父亲正要出殡”等话,就不会再觉得莫名其妙了,而是既清晰又连贯。

《见微知著:红楼梦文本探》

且第六十九回中只说“那日已是腊月十二日,贾珍起身,先拜了宗祠,然后过来辞拜贾母等人”,却并不曾提及贾珍出去干什么,这种看似怪异的文字也就不觉其怪异了。

现在看到的第六十七回中,没有只言片语提及贾珍要送灵柩回原籍之事。对于此条线索的忽视,也间接说明了此回并非曹雪芹原作。程高本大概正是因为没理解书中的贾珍要送贾敬灵柩南归这条叙事线索,才把“如今我父亲正要出殡”这句话给删了。

张俊和沈治钧二位先生认为程高本将“如今我父亲正要出殡”这句话“索性删之,较为妥当”的看法是值得商榷的。“如今我父亲正要出殡”这句话其实非常重要。它的重要性至少体现在两个方面:

第一,从叙事的完整性上看,这句话很有价值。

若没有了这句话,那么,第六十九回中所说的“那日已是腊月十二日,贾珍起身,先拜了宗祠,然后过来辞拜贾母等人。合族中人送到洒泪亭方回,独贾琏、贾蓉二人送出三日三夜方回”这段文字,我们就无法确切地知道贾珍这是要去哪里、去作什么。

《红楼梦》,石问之校订,浙江古籍出版社2025年3月版。

第二,从语言艺术角度看,这句话也很有意义。

凤姐认为贾琏偷娶尤二姐这事贾珍有重要责任,要贾蓉去找他父亲贾珍来当面问责,贾蓉自然不愿意这样做,所以把全部责任自己揽了下来,说这件事跟自己父亲毫无关系。然后就说了“我父亲也并不知道。如今我父亲正要出殡,婶子若闹了起来,儿子也是个死”这几句话。

当贾蓉说出了“如今我父亲正要出殡”这句话时,它具有两个层面的意思:一方面是说,我们家正在预备办理出殡这样庄严肃穆的大事,如果这个时候父亲听说自己干了如此龌龊的事情,自己一定会被父亲打死的,求凤姐开恩不要去找贾珍;另一方面,又是在委婉地提示凤姐,这个时候如果闹得动静太大,不合时宜。缺了这句话,贾蓉的话就失去了力量。

在第六十八回中同时存在着两个细节:一个是凤姐所说的有人去世尚未过百日,一个是贾珍正在忙着准备送贾敬等人灵柩回原籍,而送灵柩回原籍,恰是其已经过了百日的证据。这也可以进一步印证,凤姐说的去世尚未满百日的应该不是贾敬而是尤老娘。

(一)谁还在守孝期间:贾琏还是尤二姐

在凤姐与尤氏的对话中,还有这么一句:“我的主意接了进来,已经厢房收拾了出来暂且住着,等满了服再圆房。”

这句话也透露了另一个重要信息,就是有人尚且在服丧期间。那么这个尚在服丧期间的人到底是贾琏还是尤二姐呢?本文认为尚在服丧期间的应该是尤二姐。下面具体分析原因。

谢崇山绘《贾琏与尤二姐》

前面分析过,尤老娘去世的时间上限是八月份,下限是十月十五日之前。距离第六十九回中凤姐、尤氏、尤二姐与贾母见面的时长尚不足百日。

尤二姐正常应该为自己的母亲守孝多久呢?在中国古代,与儿子需为父母守孝三年一样,未出嫁闺女原则上也需要为父母守孝三年,已经出嫁的闺女则只需要守孝一年。

当凤姐第一次带尤二姐见贾母之时,尤二姐肯定是装作成尚未出嫁的身份出现在贾母面前的。因此,从圆谎的角度看,作为未出阁闺女,尤二姐需要守孝三年。就算是按照已经出嫁的闺女,尤二姐同样也仍然在服丧期间。

至于贾琏呢,其实已经过了服丧期了。根据书中的人物关系介绍,贾琏与贾珍属于共高祖的兄弟关系,虽然尚在五服之中,但关系已经比较远了,属于五服中的缌麻亲,守孝期只需要三个月。

这一点在《仪礼·丧服》以及历朝历代对《仪礼·丧服》的注释中,都说得非常清楚:“缌麻,三月者。族曾祖父母,族祖父母,族父母,族昆弟……”其中,贾敬正是贾琏的族父。而宁、荣两府的再下一代,如贾蓉与贾兰之间的关系就已经出了五服了。

《仪礼》

根据前文的分析可知,贾敬此时去世早已经过了百日了,故而,贾琏三个月的服丧期已经结束了。

在第六十八回中,凤姐对贾蓉还说过这样一句话:“出去请大哥哥来(指贾珍)。我对面问他,亲大爷的孝才五七,侄儿娶亲,这个礼我竟不知道。我问问,也好学着日后教导子侄的。”凤姐说的“亲大爷的孝”该如何理解?是不是说贾敬是贾琏的亲叔叔?

在《红楼梦》中,贾敬显然不是贾琏的亲叔叔,而是族叔;贾琏的亲叔叔只有贾政。凤姐之所以在这里强调是“亲叔叔”,并非基于事实,而是一种话术,通过拉近亲属关系来强化贾琏偷娶尤二姐这件事的严重性,从而将贾珍、贾蓉、尤氏等置于道德上更加不利的地位。

经过前文的分析,我们回头再品味凤姐与尤氏的对话内容,“皆因家中父母姊妹新近一概死了,日子又艰难,不能度日,若等百日之后,无奈无家无业,实难等得。我的主意接了进来,已经厢房收拾了出来暂且住着,等满了服再圆房”,就会发现:该处文字如果按照从头到尾都是在说尤二姐来理解,不仅语义可通,而且语气也非常连贯。

这里面原本应该跟贾琏没有关系,而我们读者之所以容易误认为“等满了服再圆房”是在说贾琏,是因为两个原因导致的:

第一个原因,我们易受贾琏服丧期中偷娶尤二姐的惯性认知的影响而产生了理解偏差;第二个原因,曹雪芹原本的第六十七回缺失导致尤老娘的去世在读者心目中没有留下足够深刻的印象。两种因素产生叠加效应,从而造成了普遍性的理解偏差。

《红楼梦士人礼法面面观》,陈超著,上海交通大学出版社2024年1月版。

(二) 服丧期间的尤二姐能否出嫁的问题

既然尤二姐尚在服丧期间,那么她可不可以结婚呢?在书中,凤姐向贾母提出一个折中的方案:考虑到尤二姐“家中父母姊妹新近一概死了,日子又艰难,不能度日,若等百日之后,无奈无家无业,实难等得”的实际情况,“先允许他进来,住一年后再圆房”。贾母听后,完全同意。

尤二姐这个案例在历史中能找到证明。虽然说未出嫁女儿原则上也得为父母守孝三年,但实践中通常也得考虑特殊情形。尤其像尤二姐这种情况,家中已经没有任何亲人了,无家无业,实在无法度日,如果不允许其出嫁,那就太不近人情了。所以,在中国古代就有了“借吉”一类的变通做法。

在《旧唐书》之《蒋乂传》(列传第九十九)中,记载有这么一个故事:

清同治十一年浙江书局刊《旧唐书》

十三年(注:指贞元十三年,唐德宗年号),以故河中节度使张茂昭弟光禄少卿同正茂宗尚义章公主,茂宗方居母丧,有诏起复云麾将军成礼。诏下,乂(指蒋乂)上疏谏曰:“墨缞之礼,本缘金革。从古已来,未有驸马起复尚主者。既乖典礼,且违人情,切恐不可。”上令中使宣谕云:“宗茂母临亡有请,重违其心。”乂又拜疏,辞逾激切。德宗于延英(注:指唐朝延英殿)特召入对,上曰:“卿所言,古礼也。朕闻如今人家,往往有借吉为婚嫁者,卿何苦固执?”对曰:“臣闻里俗有不甚知礼法者,或女居父母服内,家既贫匮,旁无至亲,即有借吉以就礼者。男子借吉而娶,臣未尝闻之。”⑰

上述故事也见于《资治通鉴》(第二百三十五卷),内容大同小异,应该可信。从唐德宗和蒋乂的君臣对话中,我们可以看出,唐朝时期有女子为父母守丧期间借吉成婚的做法。其中蒋乂所说的“臣闻里俗有不甚知礼法者,或女居父母服内,家既贫匮,旁无至亲,即有借吉以就礼者”这种情况,与尤二姐的情况高度吻合。可见,曹雪芹所写应有所本,符合社会实情,不是凭空胡编的。

尤二姐虽然因为家庭特殊情况可以出嫁,但按照出嫁女得为父母服丧一年的礼制,所以才有一年内不得圆房的要求。至于秋桐,则完全不存在尤二姐这样的服丧问题,所以她与贾琏自然是可以圆房的。这样就解释清楚了本文开头部分提出的为何贾琏与尤二姐被要求一年后方可圆房,而同样是贾琏新纳的妾,秋桐却没有一年不得圆房的限制这个问题了。

(一)如何理解凤姐“素衣素盖”迎接尤二姐

刘旦宅绘《二姐吞金》

先看第六十八回中的一段文字:

未曾上车,便将原故告诉了众人,又吩咐众男人,素衣素盖,一径前来。……至门前,凤姐方下车进来。尤二姐一看,只见头上皆是素白银器,身上月白缎袄,青缎披风,白绫素裙。⑱

引文中的两处文字,看起来不是很好理解。一处是凤姐“吩咐众男人,素衣素盖”;一处是凤姐自己的素衣装扮,即“头上皆是素白银器,身上月白缎袄,青缎披风,白绫素裙”。

裴效维先生在《红楼梦全解本》一书中,针对第六十八回中的“素衣素盖”注释曰:“即身穿白衣,车篷也用白布。这是丧服和丧车,可见王熙凤用心极其恶毒。”⑲

徐少知先生在《红楼梦新注》一书中,针对“素衣素盖”注释曰:“即身穿白布衣,车盖也用白布。以示还在家孝期间,贾琏娶妾之不是。下文‘头上皆是素白银器,……白绫素裙’意同。”⑳

《红楼梦新注》

针对以上两种解读,许振东先生在《“碧桃花”“稽颡泣血”与“素衣素盖”的探源与诠释》一文中皆有批驳,且非常有力,读者可查阅此文。而许先生自己将书中的“素衣素盖”解读为:“其意一是显寒素低调,一是因尤二姐非正娶。”21

以上这些解读,皆是在不知道尤二姐正在服母丧期间以及没有厘清第六十七回的性质的前提下,所作的盲人摸象式的解读。如果换个视角,在尤老娘刚刚去世不久这个背景下来理解这段文字,就豁然开朗了。

正是因为尤二姐的母亲去世不久,尤二姐尚在服中,故而凤姐才刻意装扮出如此一副很尊重尤二姐的样态出来。只有这样理解,才是与第六十八回中凤姐的言行是一致的。

(二)来路不明的“时觉”和“王信”

曹雪芹原本第六十七回的缺失,给《红楼梦》文本理解造成的困难还不止于这些。如第七十回中突然出现的“时觉”这一人物,在现有的文本中我们无法知道他是谁。造成这一困难的根本原因,应跟第六十七回的缺失脱不了关系。

正常来说,在曹雪芹笔下原本的第六十七回中,应该存在贾琏、贾珍找时觉安葬尤三姐的情节内容。果真如此的话,则当第七十回中再次出现“贾琏无法,只得又和时觉说了”这样的话的时候,阅读时我们还会觉其突兀吗?

又如第六十八、六十九、七十回中多次出现“王信”这个人物,可他跟王熙凤到底是个什么关系,书中却缺乏交待。学者们在理解上也有非常大的分歧。

那么是什么原因造成这个困局的呢?其中一个很可能的原因,就是王信第一次出场可能并非是在第六十八回,而是在原本的六十七回。而原本的第六十七回丢了,故而他与王熙凤的关系也就随之成了谜了。

连环画《红楼二尤》

可见,在研究《红楼梦》“二尤故事”文本问题的时候,我们务必要先研究明白第六十七回的作者问题,这是前提和基础。否则的话,我们就很容易犯盲人摸象的错误。除了第六十七回外,第六十四的性质问题对于“二尤故事”的理解也至关重要。

总之,厘清围绕在“二尤故事”中的丧仪嫁娶等方面的问题,既可以廓清前人对诸多疑难问题的误读,也从侧面印证了《红楼梦》第六十七回为他人所作的实际面貌,对于揭示《红楼梦》的成书过程也有所补益。

注释:

①②③④⑧⑯⑱曹雪芹著、无名氏续,中国艺术研究院红楼梦研究所校注:《红楼梦》,人民文学出版社2022年版,第952—953、955—956、959—960、942、956—957、958、942页。

⑤⑳ 徐少知《红楼梦新注》,里仁书局2018年版,第1659、1659页。

⑥ 戴不凡著,戴云整理:《红学评议·外篇》,文化艺术出版社1991年版,第321—322页。

⑦⑨ ⑮张俊、沈治钧《新批校注红楼梦》,商务印书馆2013年版,第1246、1251、1243页。

⑩ 周汝昌校订批点:《石头记》,漓江出版社2009年版,第1031页。

⑪ 蔡义江《蔡义江新评红楼梦》,龙门书局2010年版,第738—779页。

⑫ 裘新江 《清末民初红学家吴克岐家世生平新考》,《红楼梦学刊》2024年第6辑。

⑬卜喜逢《“红楼二尤”故事时序问题试探》,《红楼梦学刊》2007年第2辑。

⑭《脂砚斋重评石头记》己卯本影印本,上海古籍出版社2005年版,第六十八回。

⑰刘昫等撰,陈焕良、文华点校《旧唐书》,岳麓书社1997年版,2528—2529页。

⑲裴效维《红楼梦全解本》,中央编译出版社2011年出版,第785页。

21许振东《“碧桃花”“稽颡泣血”与“素衣素盖”的探源与诠释》,《曹雪芹研究》2024年第2期。