1936年,瑞典斯德哥尔摩。31岁的卡尔·安德森兴高采烈地接过了诺贝尔物理学奖的奖章。他获奖的理由是:发现了正电子。

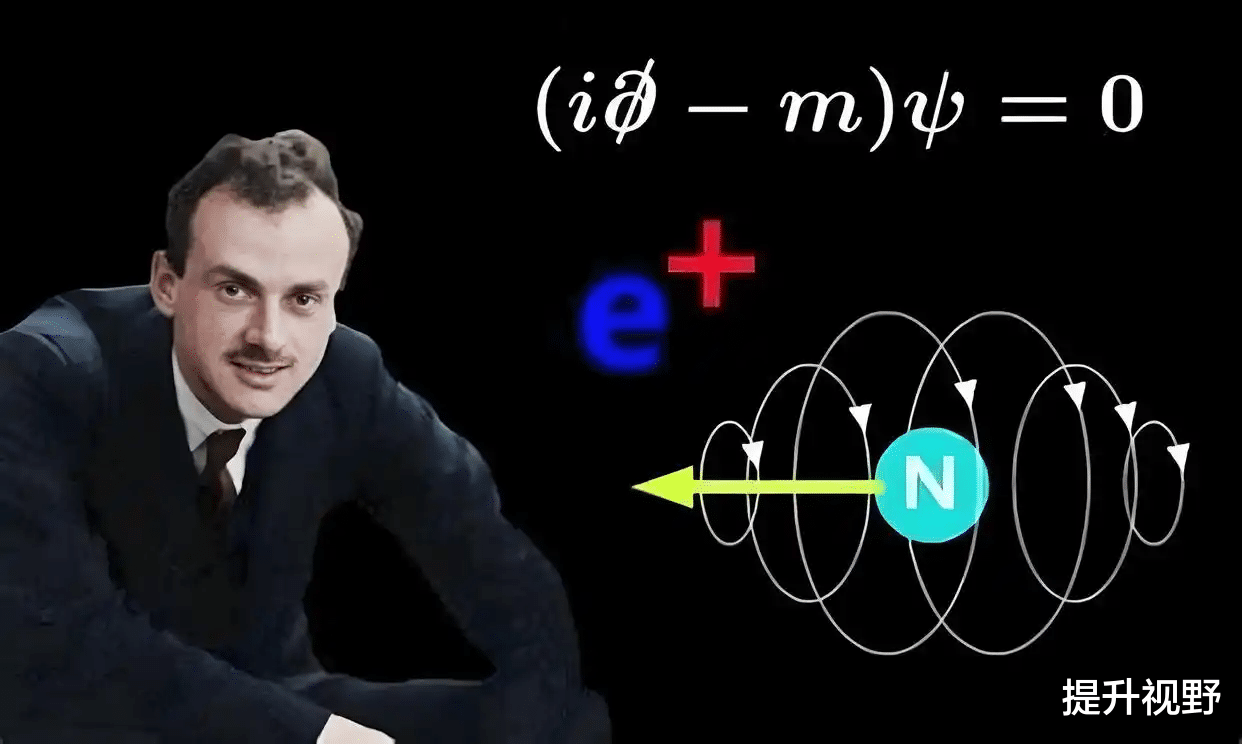

这可是个惊天动地的发现。它证明了“反物质”的存在。此前,这玩意儿只存在于科幻小说和狄拉克那如同天书一般的方程里。安德森拍到了一张云室照片,照片里那个粒子的弯曲方向跟电子正好相反,铁证如山。

但有一个人看着这个消息,心情可能会有点复杂。

如果诺贝尔奖委员会能把时间轴往前拨那么几年,或者那个著名的实验室里少一点偏见,这个奖牌,很有可能应该刻上一个中国人的名字:赵忠尧。

他不是那个“差点”发现的人,他是那个已经发现的人。他在安德森之前就看到了正电子留下的脚印。

但他最终只是那个给人类物理学大厦填上了一块关键砖头,然后默默转身走进硝烟里的背影。

加州理工的日子

故事要从1927年说起。那一年,25岁的赵忠尧坐着轮船,漂洋过海来到了美国加州理工学院。

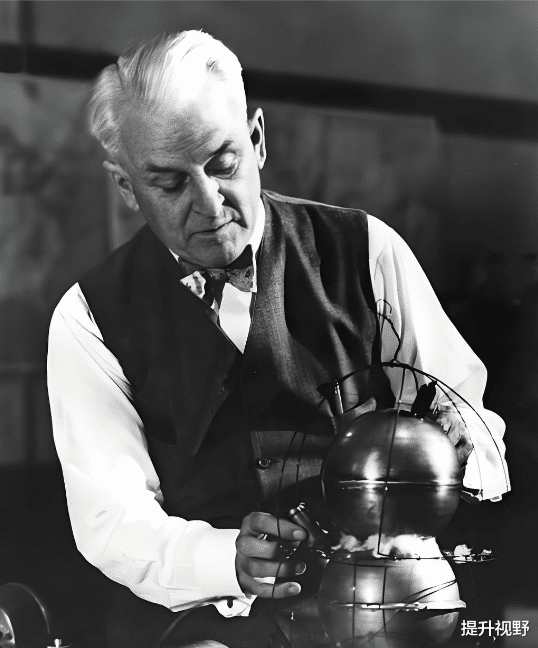

他的导师是大名鼎鼎的罗伯特·密立根。

密立根这人在物理学界是个狠角色,拿过诺贝尔奖(测出了电子电荷),当过加州理工的校长,脾气大,控制欲强,而且极其自信。

当时,密立根正沉迷于一种叫“宇宙射线”的东西。他固执地认为,宇宙射线就是光子(伽马射线),是原子核内发生跃迁时产生的高频电磁辐射,为了证明自己是对的,他派手下的研究生去干脏活累活——测量硬伽马射线的吸收系数。

赵忠尧领到的任务就是这个。

密立根给他的任务是:你就去测,测出来的结果应该符合那个叫‘克莱因-仁科’的公式 —— 这个公式描述的是伽马射线被自由电子散射的规律。如果不符合,那就是你测错了。

赵忠尧是个老实人,他开始日复一日地在黑暗的实验室里摆弄放射源和铅板。

实验就是用硬伽马射线去轰击不同的物质,看有多少射线被吸收了,有多少散射了。

多出来的东西

1929年,赵忠尧发现不对劲了。

当他用硬伽马射线轰击轻元素(比如铝)时,数据挺正常,符合公式。

但当他换成重元素(比如铅)时,数据不对劲了。

铅板吸收的射线量,比理论公式算出来的要多。而且多出很多。

这就是著名的“反常吸收”。

赵忠尧很慌。作为一个研究生,当你的数据跟教科书和导师的预期不一致时,第一反应通常是:我是不是哪里搞砸了?

他没敢声张,回去检查仪器,重新设计实验,甚至换了更高精度的静电计。他像个强迫症一样把实验重复了一遍又一遍。

结果还是一样:铅板里确实发生了一些奇怪的事情。

更诡异的是,除了吸收多了,他还发现有一种性质特殊的辐射从铅板里“弹”了出来。这种辐射的能量非常特定,大概是0.5兆电子伏特。

这就是“特殊辐射”。

当时的赵忠尧并不知道,他其实刚刚亲眼目睹了物理学史上神奇的魔术:电子对产生和湮灭。

那个“反常吸收”,是因为高能伽马射线在铅原子核旁边突然变身了,变成了一个电子和一个正电子。能量变成了质量,所以射线“消失”了。

那个“特殊辐射”,是正电子在生出来之后,马上又撞上一个电子,俩人同归于尽(湮灭),重新变回了两道光(光子)。

他手里拿着人类历史上第一份关于反物质的实验证据。

捅了马蜂窝赵忠尧拿着数据去找密立根。

密立根看了一眼,眉头紧锁。这数据让他很不爽,因为这不符合他关于宇宙射线的理论。老头子的第一反应是:你肯定测错了。

但赵忠尧这次没退缩。他把厚厚的一沓实验记录拍在桌子上,告诉导师:仪器没坏,操作没误,这东西就是存在的。

密立根虽然固执,但毕竟是大师。他看着赵忠尧坚定的眼神,最终同意他发表论文。

1930年,赵忠尧在美国《国家科学院院刊》和《物理评论》上连发两篇论文,详细记录了“反常吸收”和“特殊辐射”。

这两篇论文震动了物理学界。因为大家都信奉克莱因-仁科公式,觉得那是真理。现在突然冒出个人说“公式在重元素上失效了”,大家都很懵。

那么问题来了,既然赵忠尧都测出来了,为什么他没直接说“我发现了正电子”?

因为那时候的物理学界,观念还没转过来。

当时狄拉克虽然已经预言了反物质,但连他自己都不太自信。大家都觉得那只是数学游戏。物理学家普遍认为宇宙里只有两种粒子:质子和电子。再多一种?那简直是添乱。

而且,密立根极度讨厌狄拉克的理论。如果赵忠尧敢在论文里写“这可能是狄拉克说的反粒子”,估计论文当场就会被密立根撕了。

赵忠尧极其严谨地记录了现象,但他没有迈出解释的那一步。他是个实验物理学家,他只相信手里测到的数据,在没有确凿的理论支撑前,他保持了沉默。

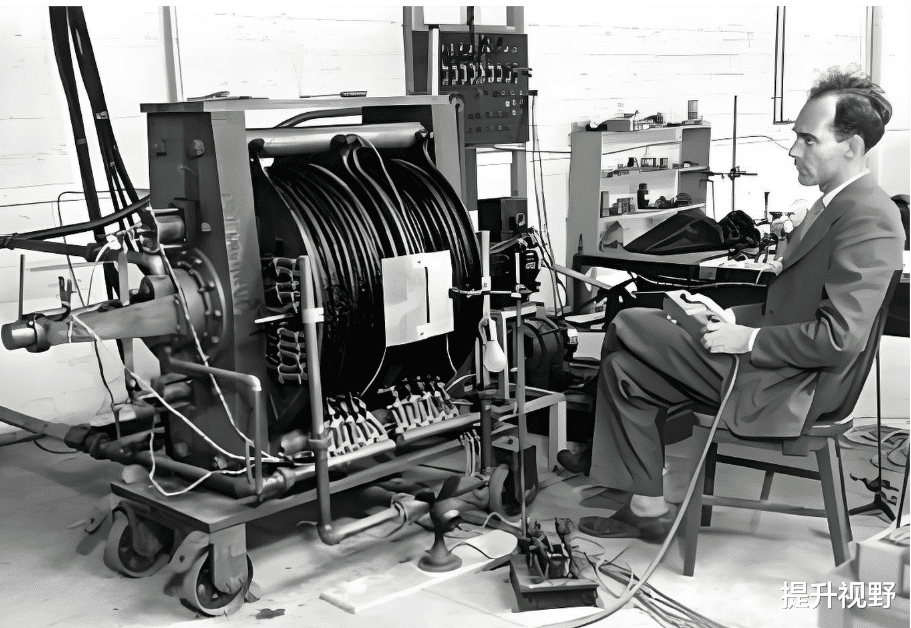

邻居的相机就在赵忠尧隔壁的办公室,坐着另一个年轻人,叫卡尔·安德森。

他和赵忠尧是同学,两人关系不错,经常一起聊实验。

赵忠尧的实验结果,安德森是第一批知道的人。实际上,赵忠尧的论文给了安德森巨大的启发。既然用铅板挡射线能测出异常,那能不能直接“看”到它?

安德森用的是一种更直观的武器——云室。

这东西就像个照相机,能把粒子的轨迹拍下来。如果加个磁场,带正电的粒子往左拐,带负电的粒子往右拐。

1932年,安德森在云室里拍到了一条奇怪的轨迹。它的弯曲方向跟电子相反,但质量看起来又跟电子一样。

这一次,安德森没犹豫。他结合赵忠尧之前的“反常吸收”数据,直接宣布:这就是正电子。

那张照片成了铁证。

整个物理学界瞬间沸腾。赵忠尧之前发现的那些莫名其妙的“反常”和“特殊”,瞬间都有了答案。

后来,诺贝尔奖发给了安德森。

安德森本人其实挺厚道。他在后来的很多场合都公开承认,是赵忠尧的实验启发了他。他在写给赵忠尧的信里说,赵忠尧的实验是正电子发现史上的“必经之路”。

但诺贝尔奖委员会看重的是“定性”的那一锤子。赵忠尧不仅是敲开了门,甚至已经进屋逛了一圈,但他没把那个名字喊出来。

咸菜坛子与装乞丐

如果故事只到这里,那只是一个关于遗憾的学术轶事。

但赵忠尧接下来做的事情,比诺贝尔奖更重要。

1930年他回国时,导师密立根赠送给他一样宝贝——50毫克镭。

这50毫克镭,是当时中国核物理研究的命根子。这在当时是无价之宝。

1931年,赵忠尧学成归国。那时候的中国,物理学基础几乎为零。他回清华大学教书,建立了中国第一个核物理实验室。

好景不长,1937年,抗日战争爆发。

清华大学被迫南迁。

当时日军已经占领了北平。赵忠尧为了把这50毫克镭带出来,想了个绝招。

他找了个那种装咸菜的破瓦罐,把装镭的铅盒塞进去,上面盖上酸菜和烂泥。然后,这位顶尖的物理学家,把自己打扮成了一个逃难的乞丐。

他穿着破棉袄,脸上抹着黑灰,抱着那个“咸菜坛子”,混在难民堆里,一步一步走出了北平。同行的还有梁思成、林徽因等人。

哪怕是被日军岗哨拦住盘查,甚至刺刀就在眼前晃悠,他都死死抱着那个坛子不撒手。日本人看他一身馊味,还是个要饭的,嫌弃地挥挥手让他走。

他就这样抱着全中国核物理的希望到了长沙,又辗转到了昆明。

在西南联大那些简陋的校舍里,正是靠着这50毫克镭,赵忠尧带着学生们做实验。

他的学生名单列出来能吓死人:王淦昌、钱三强、邓稼先、朱光亚、杨振宁、李政道……

中国后来的“两弹一星”功勋,有一大半是他的学生。

迟到的公道1946 年,美国在比基尼岛试爆原子弹,邀请中国派观察员。赵忠尧作为代表去了,1949 年新中国成立后,他准备带着采购的核物理器材回国,却被美国当局扣押(怀疑他携带核物理机密),关押在移民局拘留所,甚至面临生命危险。不久后朝鲜战争爆发,局势愈发紧张,最后在国内浩大声援下,美国才被迫放人。

1950年,他终于回到了祖国。

他这一辈子,似乎总是和荣誉擦肩而过。

诺贝尔奖没他的份。后来的“两弹一星”元勋名单里,因为种种历史原因(他回国时间晚,且主要负责基础研究和人才培养),也没有他的名字。

但他不在乎。

晚年的赵忠尧,他依然每天去高能物理所上班,哪怕已经快90岁了。

半个世纪后,诺贝尔奖评委会的一些档案解密。著名的瑞典物理学家坦格曾坦言:当年的决定是个遗憾。赵忠尧的贡献完全配得上那个奖。

李政道后来评价说:“赵老师在30年代做的那些实验,是物理学史上最漂亮的实验之一。”

但他本人对此从未抱怨过一句。

在他心里,那个“最早发现正电子的人”的虚名,远没有他后来亲手带出来的那个庞大的中国核物理学家方阵重要。

他虽然没拿到那块金牌,但他亲手把中国物理学推进了世界赛场。

1998年,赵忠尧在北京去世,享年96岁。

在他去世前几年,有人问他对当年错过诺贝尔奖怎么看。

老先生淡淡地笑了笑,说了一句大实话:“那时候,我们国家穷,被人看不起。现在不一样了。”

那个为了50毫克镭敢在刺刀下装乞丐的人,早就赢了。