秋雨裹着秋风撞进汾阴地界时,我正站在后土祠的石阶上,抬头看那座被雨雾泡得发潮的秋风楼。檐角的铜铃被风吹得叮当响,调子忽高忽低,倒像是谁在断断续续地念着诗——"秋风起兮白云飞",刚念到第三句,雨点儿就斜斜地打在脸上,凉得人一激灵。

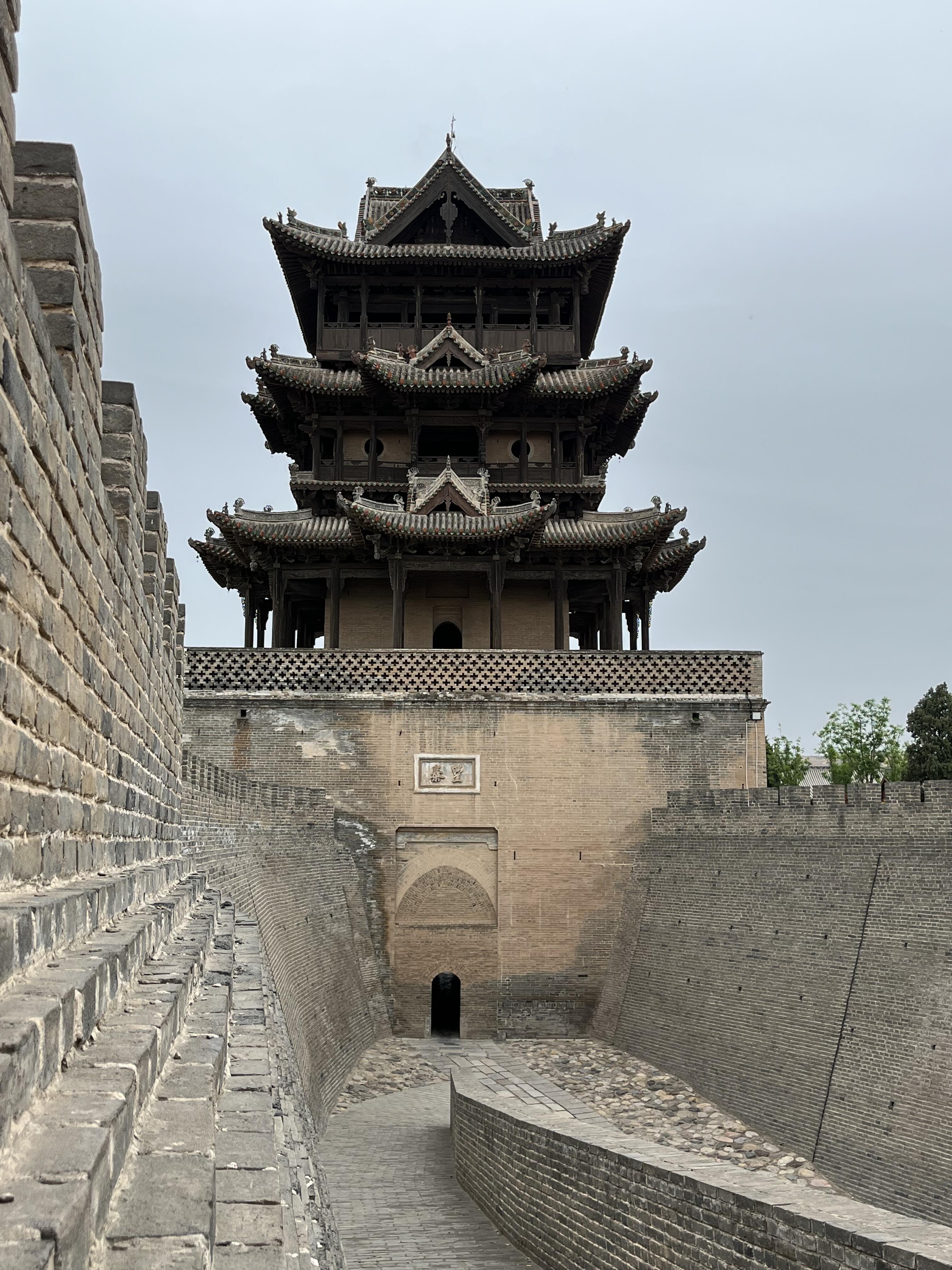

这楼说是清同治年间重建的,可摸着廊柱上的木纹,总觉得能摸到更老的东西。三层十字歇山顶被雨水洗得发亮,青瓦缝里钻出几丛倔强的草,在风里摇摇晃晃,像极了史书里写的那些乱世里的读书人。四周围廊的斗拱密密匝匝挤在一起,每个榫卯衔接处都藏着匠人的心思,有个斗拱的角落里还卡着片枯叶,不知道是去年的还是更早的,被雨水泡得发胀,倒像是给这硬邦邦的木头添了点软乎气。

楼底下围着一群避雨的人,有个穿蓝布衫的老爷子正拿着本线装书念《秋风辞》,念到"少壮几时兮奈老何",声音突然哑了,抬头望着楼顶叹口气:"汉武帝要是知道这楼不是他那会儿的,得气活过来。"旁边穿运动服的小伙子嗤笑一声:"重建的怎么了?骨头虽然换了,魂还在啊。"老爷子把书往石桌上一拍:"你懂个啥?这就像把老祖宗的衣裳扒下来,给新媳妇穿上,看着像那么回事,味儿早变了!"两人吵得正凶,卖文创的大姐插了句嘴:"要我说啊,能让咱现在还能站在这儿念诗,管它是哪年建的,都是好楼。"这话让吵嚷声停了停,雨顺着廊檐往下淌,滴滴答答的,倒像是在给这场争论打拍子。

我沿着楼梯往上走,木台阶被踩得吱呀响,每一步都像踩在时间的裂缝上。二楼的窗棂雕着缠枝纹,有处雕花木条断了半根,露出里面的新木头,是去年修缮时补的。有个戴眼镜的姑娘正对着窗棂拍照,嘴里念叨:"清代的雕工就是比明代的软,你看这花瓣,圆滚滚的没骨气。"她男朋友在旁边翻手机:"可专家说这部分是照着宋代图纸修的,说不定汉武帝那会儿就长这样。"姑娘撇嘴:"他见过?他那会儿连玻璃都没有,哪知道咱现在透过窗户看雨是啥感觉。"两人凑在一起看照片,手指点着屏幕上的木纹,倒像是在跟千年前的工匠对话。

到了三楼,风突然大起来,把窗纸吹得哗哗响。正中间的神龛空着,据说以前供过后土娘娘的画像,文革时被烧了。现在龛壁上还留着淡淡的烟熏痕,像幅模糊的水墨画。有个老太太正对着神龛鞠躬,嘴里念念有词,声音被风吹得七零八落,只听清"风调雨顺"四个字。她身后的年轻人举着相机拍楼外的田野,秋雨把庄稼地浇得一片绿,远处的黄河像条银带子,在雾里若隐若现。"奶奶,汉武帝当年就是在这儿看黄河的吗?"年轻人问。老太太直起身,眯着眼看了半天:"谁知道呢,反正黄河总在这儿,他看的跟咱看的,大概是同一条吧。"

雨小了些,楼里的人渐渐多起来。有群小学生跟着老师来参观,指着梁上的彩绘叽叽喳喳:"这是龙!""不对,是凤凰!""老师说汉武帝穿龙袍,那这肯定是龙!"老师笑着让他们安静,可孩子们的声音还是像麻雀一样蹦来蹦去,惊得梁上的灰尘簌簌往下掉。有个扎羊角辫的小姑娘突然指着墙角喊:"这里有字!"大家围过去看,墙皮剥落的地方露出几个模糊的刻字,像是"某某到此一游",后面的年份被雨水泡得看不清。"肯定是古人刻的!"有孩子喊。可旁边卖票的大爷说:"别瞎猜,前年就有个小伙子在这儿刻字,被罚款了。"孩子们争论起来,有的说古人也爱留名,有的说只有现代人才这么没素质,吵到最后,连老师都插不上嘴。

我靠在栏杆上往下看,老爷子还在跟小伙子聊汉武帝,卖文创的大姐把淋湿的书签摊在石桌上晾,老太太已经转到楼后去看碑刻了。雨停了,太阳从云缝里钻出来,给楼顶尖顶的琉璃瓦镀了层金边。远处的雁群排着队往南飞,翅膀划破湿漉漉的空气,影子投在楼前的空地上,像串会动的省略号。

突然想起刚才在二楼看到的那处断了的窗棂,清代的木头也好,去年补的新料也罢,此刻都在阳光下泛着同样的潮气。就像汉武帝的《秋风辞》,写在两千多年前的秋风里,此刻却从穿运动服的小伙子嘴里念出来,从扎羊角辫的小姑娘嘴里争论着,带着汾阴的雨气,带着廊下的铜铃声,带着所有来这儿的人的呼吸,在这重建的楼里慢慢发酵。

下楼的时候,听见那老爷子又在念诗,这次小伙子没跟他吵,反倒跟着念起来,两人的声音一老一少,在空荡荡的回廊里打着转。秋风卷着最后几滴雨掠过楼顶,铜铃又响起来,这次听得真切,分明就是"草木黄落兮雁南归"的调子。我摸了摸口袋里买的书签,上面印着《秋风辞》,边角被雨水浸得发皱,倒像是从千年前的秋风里捞出来的一样。