从临汾市区向东北驱车40公里,汾河岸边的广胜寺旁,一棵标号为"001"的古槐虬枝盘曲,虽历经600余年风雨,仍以13米高的主干撑起一片浓荫。这里便是被称为"华人老家"的洪洞大槐树寻根祭祖园——自明初至今,超2000万移民后裔从这里出发,将"问我祖先在何处,山西洪洞大槐树"的民谣,唱遍大江南北。作为全国唯一以"寻根祭祖"为主题的5A级景区,大槐树不仅是一棵古树的传奇,更是一部刻在华夏儿女血脉里的移民史诗。今年清明前夕,记者随移民文化研究专家、景区负责人及海外归乡后裔实地探访,结合最新文化体验升级,奉上一份"寻根脉、探历史、续乡愁"的全维度攻略。

从"移民码头"到"精神原乡":一棵槐树的600年乡愁记忆大槐树的故事,始于一场改变中国人口版图的"国家行动"。据《明实录》载,明洪武三年(1370年)至永乐十五年(1417年),因战乱、灾荒导致中原"地广人稀",明政府先后从山西平阳府(今临汾)等地向河南、河北、山东等18省移民18次,累计超百万人口。洪洞因地处交通要冲,且广济寺旁有棵"树身数围、荫蔽数亩"的古槐,成为移民登记、编队、启程的集中地。

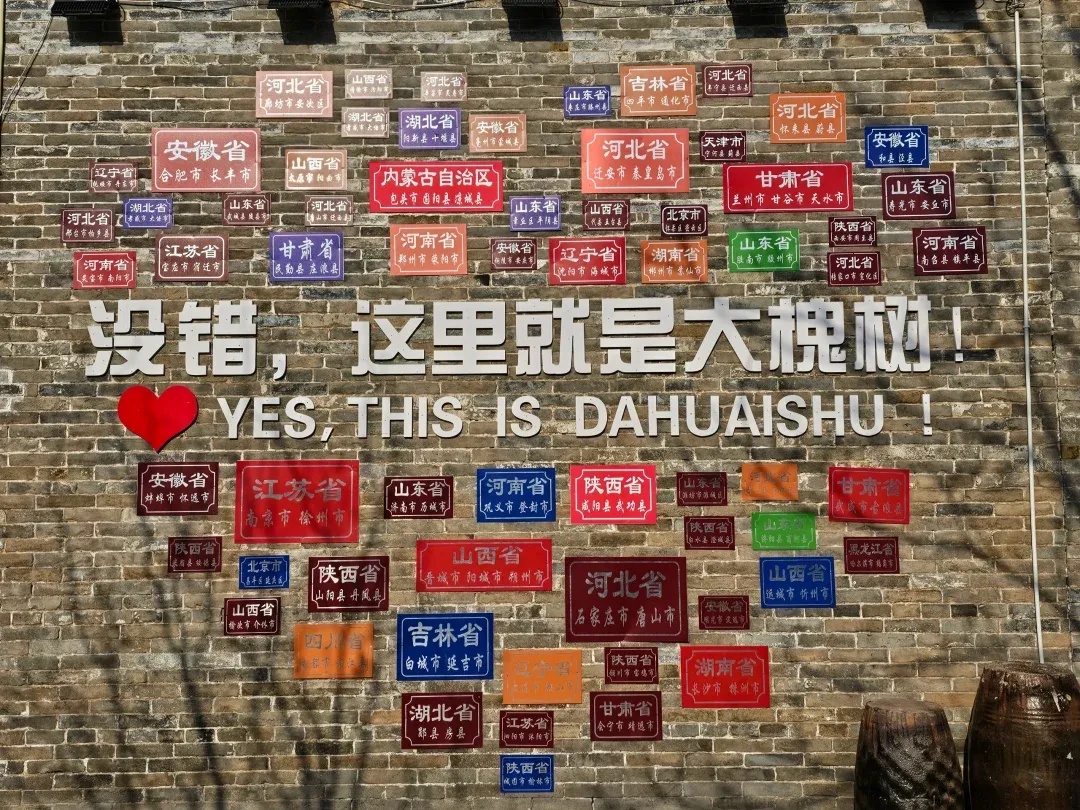

"这棵槐树不是普通的树,是亿万中国人的‘祖根坐标’。"洪洞大槐树文化研究中心主任张青介绍,尽管原树在清代被雷火焚毁,但移民后裔将思念凝结成"二代槐"(萌蘖新枝)与"三代槐"(人工培育),如今景区内的"古大槐树遗址",正是三代槐的根基。更珍贵的是,景区完整保留了移民文化的"活态证据":

"移民浮雕图"的史诗长卷:长23米、高5米的青铜浮雕,以"起程""迁徙""落脚"三个篇章,刻画了移民离乡时的撕心、途中的艰辛、到新地后的拓荒。最动人处是母亲将最后一口窝窝头塞给孩子的细节,让观者瞬间共情;

"移民实证馆"的家谱密码:展陈300余部族谱(涵盖李、王、张等常见姓氏)、800余件移民文物(如迁民腰牌、卖身契、车马票),其中一本清代《洪洞王氏族谱》明确记载:"吾族于永乐二年自大槐树迁河南开封,至今二十有三世。";

"祭祖堂"的血脉共鸣:7层仿古建筑内,供奉着1230个姓氏的牌位(覆盖90%以上华人姓氏)。每日9:00、15:00的祭祖仪式上,海内外后裔依次上香、叩拜,诵读《祭祖文》,声震梁宇。

大槐树的魅力,在于它能满足"文化研究者""亲子家庭""海外游子""年轻游客"的多元期待。记者梳理四条经典路线,覆盖深度文化探索与沉浸式情感体验。

路线一:根祖探源·解码"移民帝国"的时空密码(文史爱好者首选,建议3小时)起点:景区入口→ 核心段:移民浮雕图→ 古大槐树遗址→ 移民实证馆→ 终点:祭祖堂

这条线路聚焦历史纵深:

浮雕前的"移民课":跟随讲解员识别浮雕细节——移民肩头的扁担(一头挑锅碗,一头绑孩童)、队伍中的老妇人(怀抱族谱)、路边送别的槐树下(拴着移民的耕牛)。专家提示:"浮雕中‘解手’雕塑(一人捂腹、一人提裤),正是‘解手’一词源自移民途中如厕的佐证。";

实证馆的"微观移民史":观察明代"迁民令"木牍(仿制品)、移民使用的"路引"(类似通行证)、迁民路线沙盘(标注山西至河南的主要渡口)。游客可扫码查看自己姓氏的移民迁徙路径,如"张姓多迁河南南阳""李姓多赴山东兖州";

祭祖堂的"姓氏寻根":在电子屏输入姓氏,查询族谱收录情况(如"刘姓"对应山西洪洞刘氏、河南邓州刘氏等分支)。若找到同宗,可登记信息加入"宗亲联络簿"。

"以前只知道‘大槐树移民’,今天才懂这场迁徙如何塑造了中国的人口分布。"历史系学生小吴边记笔记边说,"这里的每一件文物,都是活的‘中国移民史’。"

路线二:亲子寻根·在游戏中种下"老家记忆"(亲子家庭首选,建议2.5小时)起点:亲子互动区→ 核心段:姓氏迷宫→ 移民情景剧场→ 手作工坊→ 终点:望乡阁

这条线路主打趣味传承:

姓氏迷宫大冒险:以景区地图为蓝本设计的户外迷宫,每个路口标注姓氏(如"李""王""张"),孩子需根据线索(如"你的姓氏来自山西洪洞?")找到出口,通关可获"小移民勋章";

"我是小迁民"情景剧场:穿明代移民服饰,模拟"登记户籍""领取路引""告别乡亲"场景。工作人员会指导孩子说方言版"娘,等我到了河南,给您捎枣糕",体验离乡时的情感;

移民主题手作:用陶土捏制"迁民粮袋"(印"洪洞县"字样)、用彩纸折叠"老家窗花"(图案为古槐、大雁)。完成后可写一句"想对老家说的话",投入"乡愁信箱"。

"孩子玩得不想走,回家后非要查族谱。"郑州宝妈李女士说,"这种‘玩中学’,比背《百家姓》有意义多了。"

路线三:乡愁叙事·跟着后裔的脚步触摸乡音(海外游子/文化发烧友首选,建议4小时)起点:景区游客中心→ 核心段:移民故事馆→ 方言文化园→ 洪洞非遗馆→ 终点:老鹳滩(移民启程模拟地)

这条线路延伸情感脉络:

移民故事馆的"口述史":通过视频、录音、老照片,呈现20位海外后裔的寻根经历。最催泪的是92岁泰国华人张阿婆的采访:"我记了一辈子‘洪洞大槐树’,终于在有生之年摸到了它。";

方言文化园的"乡音密码":设置"晋南话小课堂",教游客说"俺""管乎""瞎嚼蛆"等洪洞方言。互动游戏"听声辨乡音",播放山西、河南、山东等地的方言片段,猜对应的迁徙省份;

老鹳滩的"启程仪式":复原明代移民登船场景,穿粗布衫的工作人员会递上"虚拟船票"(印"洪洞→河南"),游客可站在仿古码头,对着汾河喊一声"老家,我回来了"。

"站在码头上,听着工作人员用洪洞话喊‘开船喽’,眼泪止不住。"加拿大籍华人陈女士说,"这就是刻在基因里的乡愁。"

路线四:四季寻根·跟着节气解锁"老家仪式"(文化爱好者首选,建议半天+)大槐树将寻根文化融入四季:

春醒·清明祭祖大典(4月上旬):全球后裔齐聚,举行"敬献三牲""恭读祭文""乐舞告祭"等传统仪式,央视等媒体直播;

夏荫·姓氏文化节(6-8月):举办"姓氏起源展""家谱修复体验""移民后裔才艺大赛",展示李姓的"陇西堂"、王姓的"太原堂"等堂号文化;

秋实·丰收谢祖仪式(9-10月):模拟移民在新地丰收后"寄粮回晋"的场景,游客可参与打谷、磨面,将"新米"投入"思乡仓";

为深化文化体验、强化情感联结,大槐树景区今年推出多项创新:

保护升级:给"乡愁载体"做"数字保鲜""古槐基因库"建设:采集三代槐的枝叶、根系样本,用DNA技术分析树龄、生长环境,建立数字化档案;

"移民记忆"数字化:对80岁以上移民后裔进行口述史录制(已采集50位),制作VR影像,游客可"穿越"听老人讲"当年从大槐树出发"的故事;

"智慧导览"优化:小程序新增"姓氏迁徙地图"功能,输入姓氏可查看迁徙路线、相关名人(如"李姓迁民中出了思想家李贽")。

体验升级:让"寻根"从"仪式"到"日常""我的老家在洪洞"线上空间:游客可上传家谱照片、录制"我家的老家故事"视频,生成专属"数字族谱",永久保存在景区云平台;

"移民后裔驿站":为海外游子提供"寻根顾问"服务(免费咨询族谱查找、联系本地宗亲),并设"临时会客厅",方便后裔与家乡亲人视频连线;

"非遗+寻根"融合:引入洪洞剪纸(剪"大槐树"图案)、威风锣鼓(敲"思乡调")、晋南眉户戏(演"移民别"选段),让非遗成为情感载体。

活动升级:全年有温度,月月有牵挂3月·"写给老家的一封信":游客可在景区邮局寄信(地址写"山西洪洞大槐树"),景区定期选取感人信件在"乡愁墙"展示;

7月·"小移民夏令营":针对8-12岁孩子,开展"寻根任务卡"(如找齐5个姓氏牌位、学一句洪洞话),结营颁发"寻根小使者"证书;

11月·"全球后裔云祭祖":无法到场的海外游子可通过直播参与,同步进行线上献花、留言祈福。

大槐树寻根"保姆级"指南开放信息:

自驾:导航"洪洞大槐树寻根祭祖园",景区有2个停车场(收费10元/天);

公共交通:临汾市区乘"大槐树旅游专线"(20分钟一班,票价5元);高铁至"洪洞西站",打车15分钟可达。

时间:全天开放(核心景点8:00-18:00);

门票:80元(含祭祖堂、移民实证馆等);"深度寻根套票"(含手作体验、情景剧场)120元/人;

交通:

游览贴士:

景区台阶较多,建议穿舒适运动鞋;

祭祖仪式期间(如清明、冬至)人流量大,建议早到避峰;

海外游客可联系景区"多语种导览"(提供英、日、韩语服务)。

服务设施:

游客中心提供轮椅、婴儿车、急救箱、雨伞租赁;

设母婴室(配备温奶器、儿童玩具)、无障碍卫生间;

离开时,夕阳把古槐的影子拉得很长,几位老人坐在树下的石凳上,用洪洞话拉着家常:"咱老陈家,是从大槐树迁到陕西的,今年清明娃们说要回来...""可不是,我家那口子昨天还念叨,想给老槐树磕个头。"

大槐树的动人,从不是单一的"古有多老"或"景有多美"。它是移民浮雕里母亲塞给孩子的窝窝头,是祭祖堂中后裔颤抖的双手,是孩子们捏的"迁民粮袋",是老人们用方言讲述的往事。它用600年的光阴告诉我们:所谓"根祖文化",不是遥远的传说,而是流淌在血液里的牵挂——它连接着过去的离乡之痛,也温暖着今天的归乡之喜。

这个春天,不妨来大槐树下走走。不必急着打卡,只需摸一摸古槐的斑驳树皮,听一段移民的故事,写一张给老家的信笺。你会懂得:最好的旅行,是遇见风景,更遇见一段与祖先对话、与血脉相连的生命共鸣。

愿古槐常青,愿每段关于这里的记忆,都带着乡音的暖、乡愁的醇,和"回家"的甜。

(注:文中活动信息具体以洪洞大槐树寻根祭祖园官方公告为准。)