八宝山那场送别仪式上,最戳人的不是覆盖国旗的肃穆,而是 67 岁的杨光宇望着翁帆说的那句话:“以后不管我爸在不在,小翁都

八宝山那场送别仪式上,最戳人的不是覆盖国旗的肃穆,而是 67 岁的杨光宇望着翁帆说的那句话:“以后不管我爸在不在,小翁都是家人。” 这话一出口,瞬间戳破了二十年来外界对这对继母子的所有揣测。说白了,杨家这事儿哪是豪门八卦啊,分明给咱普通家庭上了一课:亲情哪靠血缘绑着?靠的是真心换真心,实在事儿办在明处。

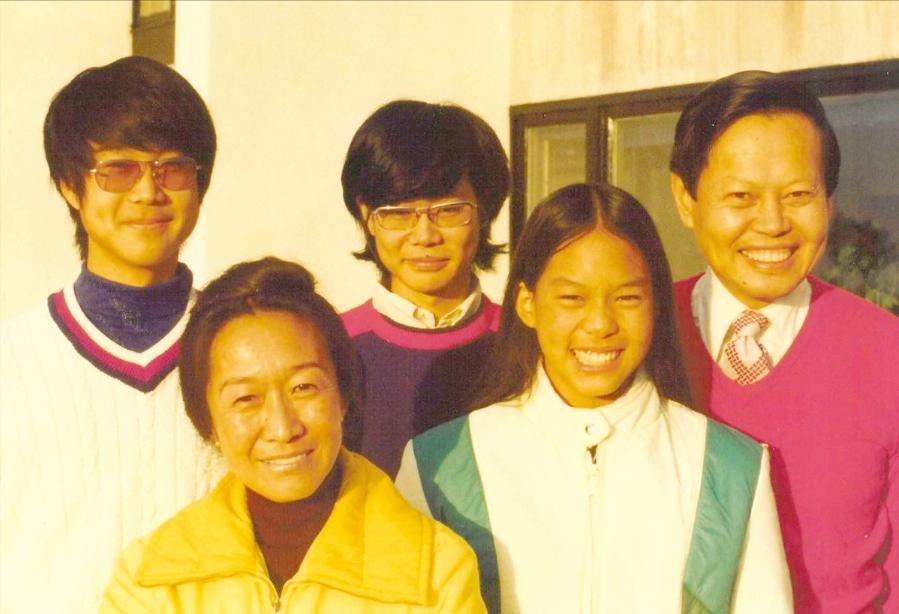

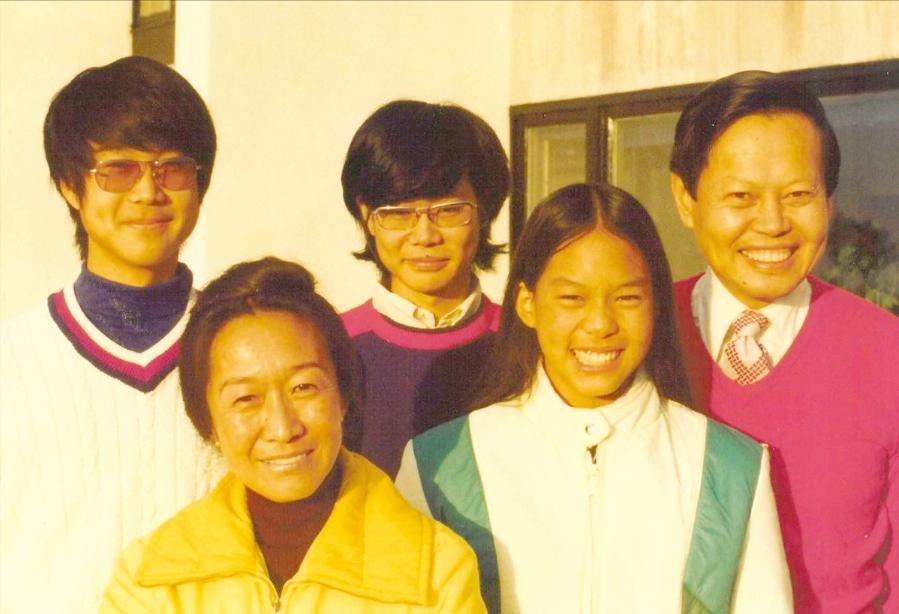

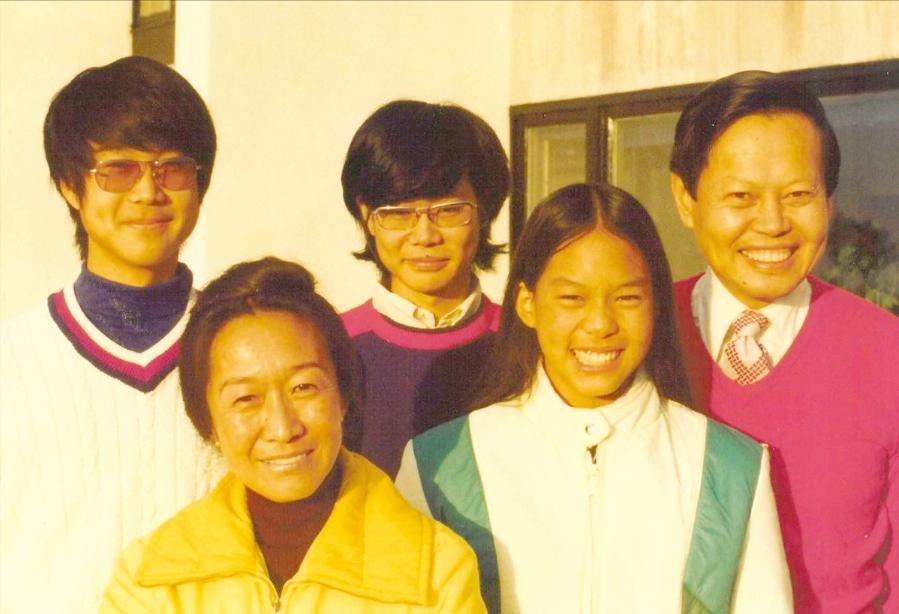

2004 年那阵子,82 岁的杨振宁要和 28 岁的翁帆结婚,网上说啥的都有。有人说翁帆图钱,有人说杨老糊涂了,连远在美国的杨光宇心里都犯嘀咕 —— 搁谁身上都得琢磨:这姑娘是真心对我爸好,还是有别的心思?毕竟他和哥哥姐姐都是在美国长大的,但爸从小就教他们 “中国人讲究根”,家里是地道的中国式家教,这种 “相差 54 岁的婚姻”,怎么看都透着不踏实。

可时间这东西最实在,能照出谁是真心。杨光宇后来发现,爸的精神头越来越足,以前接受采访偶尔会忘词,身边有翁帆陪着,思路反倒更清晰了。翁帆不只是端茶倒水,她陪着爸整理《杨振宁文集》,帮着校对错漏的学术观点,自己还偷偷考上了清华的博士,书桌堆得全是建筑图纸和学术书。有次爸 85 岁还想自己开车,亲戚都劝,翁帆没拦着,后来干脆自己学了车接过方向盘,爸还笑话她 “胆小如鼠” 不敢开上大帽山。这些细碎的事儿,比任何辩解都管用。

杨光宇的称呼慢慢从 “翁姨” 变成了 “小翁”,这俩字的变化里全是认可。2018 年他退休后,干脆拉着哥哥姐姐,带着爸和翁帆去三峡看大坝。一家人一路聊爸年轻时的趣事,说翁帆新研究的课题,那场面,哪儿有半分 “继母难当” 的尴尬?换成咱普通家庭,多少继亲组合能这么自在地一块儿旅行?

后来爸年纪大了,2022 年百岁时摔骨折,躺病床上动弹不得。翁帆白天喂饭擦身,晚上守在床边,怕自己记漏护理细节,每天都跟在美国的杨光宇开视频,小到用药剂量、大到康复方案,一一说清楚。杨光宇自己心里门儿清:“要是没小翁,我爸未必能活到 103 岁。” 这份感激,不是客套话,是实打实看在眼里的心疼。

10 月 24 号的告别仪式上,杨光宇站在翁帆旁边,一个头发花白满脸沉痛,一个眼睛哭得通红,一看就是熬了不少夜。当他公开说 “小翁都是家人” 时,没人觉得是场面话 —— 毕竟 21 年的陪伴摆在哪儿:爸说翁帆是 “上帝给的最后礼物”,结婚二十周年时还握着她的手一起写书法;翁帆在爸病危时,举着小白板一句句转述访客的话,生怕他错过任何问候。

有人说杨家运气好,遇上了通情达理的继子女和真心付出的继母。可这哪是运气?背后藏着普通家庭也能学的 “相处门道”。首先得 “付出看得见”,翁帆不是躲在背后的 “花瓶”,她的学术助力、日夜照料,杨家人全记在心里;其次要 “利益摆得平”,杨老早把身后事安排明白,一部分捐清华,一部分给儿女,一部分留翁帆,早年那些 “翁帆只拿别墅使用权” 的谣言早被戳破,没了利益纠葛,相处自然坦然;最后是 “尊重藏心里”,杨光宇知道爸打心底里珍惜翁帆,这份对父亲意愿的尊重,比血缘更顶用。

再看看咱身边,多少家庭因为继亲、重组闹得鸡飞狗跳?要么是继子女总防着 “外人分家产”,要么是长辈偏心一碗水端不平。可杨家告诉你:亲情这东西,从来不是户口本上的关系,是你病时有人守,你老时有人陪,是彼此都明白 “真心换真心” 的理儿。杨老 2015 年恢复中国国籍时说 “血液里是中华文化”,这份文化里,不就藏着 “包容”“感恩” 的家底儿吗?

现在再看杨光宇和翁帆的并肩而立,突然懂了:最好的家庭从不是没有矛盾,而是矛盾来了有人让,付出多了有人记,利益面前有人让。杨老走了,但他留下的不只是物理公式,还有一个家该有的样子。

评论列表