在洋溢青春活力的大学课堂当中,前排是一张张充满朝气的脸,朝后排看去,能瞧见一些“特殊”的身影:他们眼角有细纹,鬓角有白发,却同年轻人一般专注,手中的笔尖沙沙地响,有人喊一声“同学”众人先一愣,接着相视一笑——那一笑带着跨越年龄的温情。

一、走进教室,要攒够多少勇气

王阿姨第一次走进教室,手心不停地冒汗,书包带被她攥得变形了,她没往前走,晃悠着坐到最后一排的角落里,慢慢拉开椅子坐下,翻课本的时候她也是轻手轻脚的,生怕有人注意到她

他们会不会觉得我是在凑趣?老师提问我答不出来怎么办?多年没碰书了,能跟得上吗?一连串的疑虑在心里转,指尖偷偷掐掌心,确认不是做梦。

心里不免有些没着没落,教育部2024年的数据表明,近五年40岁以上成年人参加学历教育的人数每年平均增长18%;有一所高校统计,50岁以上学员的比例从3%攀升至7%,心理学家李玫瑾称:“离开舒适区需克服本能,那些大龄的学习者达成了自我超越,”

二、代沟之上,架起沟通的桥

开课第三周课间,戴眼镜的刘同学走到王阿姨身边说:“老师微积分的推导我没弄清楚……”王阿姨赶紧摆手,指着课本名称笑着说:“我也是学生,咱们是同学!”刘同学愣了下,有点难为情地笑了。

紧接着刘同学总是提前十分钟就到教室,有一回王阿姨进屋的时候,瞧见常坐的靠窗那个位置放着温水,刘同学跟王阿姨说:“阿姨这儿光线好,记笔记可不费眼,”王阿姨心里立马就觉得热乎乎的,第二天就把自家腌的糖醋蒜装小罐里给刘同学带过去了。

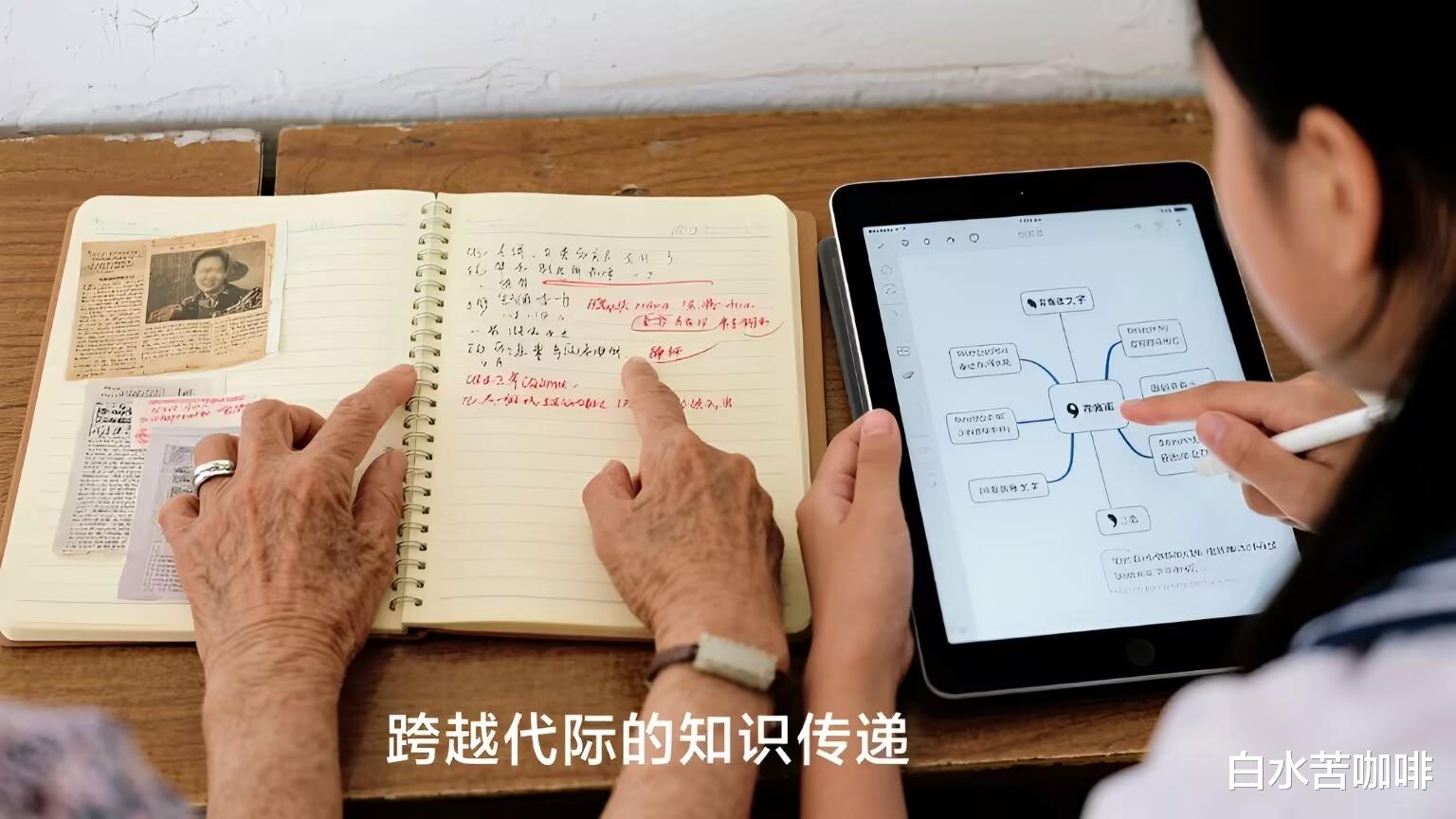

小刘同学教王阿姨用学习APP刷题、把课件字体调大;王阿姨给小刘同学讲职场案例,用自己的经历来解释课本里的理论,王阿姨常说:“我教他看生活,他教我跟紧时代,挺好的,”

年龄差距不是难以跨越的障碍,反倒成了一条路:一头连着青春的活力,另一头通向成熟的智慧,两者相互配合,形成一段动人的双向互动

三、我们考的不只是分数,更是态度

每到小组讨论时,大家都会轮流传阅王女士的笔记本,重点内容用蓝笔标出,有疑问的地方则用红笔记录,旁边还贴着黄色便签进行补充,字迹整齐得就像打印出来的一样,有同学忍不住说道:“阿姨您这笔记比教材还要清晰!”

王阿姨年轻的时候家里穷,读完高中就去打工了,上大学的梦就成了遗憾,退休后她马上报名参加成人高考,她说:“我不在乎分数,坐在教室里听老师讲课,跟年轻人一起看书,就比以前的自己强了.”

中国教育科学研究院的储朝晖表示:“终身学习并非口号,而是对人生的主动塑造,”大龄学习者以行动诠释着——学习从来就不是年轻人的专属权利,而是对人生的长久投入,在他们的答卷之中,不单有知识,还有“认真生活、永远不受限制”的心态。

四、一堂没有终点的课

眼下王阿姨不再躲在角落,会主动举手提问,还跟刘同学一块儿探讨难题,她的存在好似一面镜子,叫学生们懂得:人生漫长,学习压根儿没个尽头

若你在课堂遇见这样的“特殊同桌”,不妨笑说“同学一起加油”——每一个为梦想努力的人,都值得被温柔以待。