公元221年的那个夏天,成都的空气里,弥漫着的不是蜀中盆地常有的湿润,而是一种混合着新帝登基的兴奋与为手足复仇的躁动的灼热气息。汉昭烈帝刘备,这位六十岁的老人,在失去义弟关羽和荆州要地一年多后,终于穿上了天子的冕服。然而,皇冠的重量,远不及他心中那块名为“仇恨”的巨石。他的目光越过宫廷的飞檐,投向东方的吴地,那里有他必须用鲜血来洗刷的耻辱。

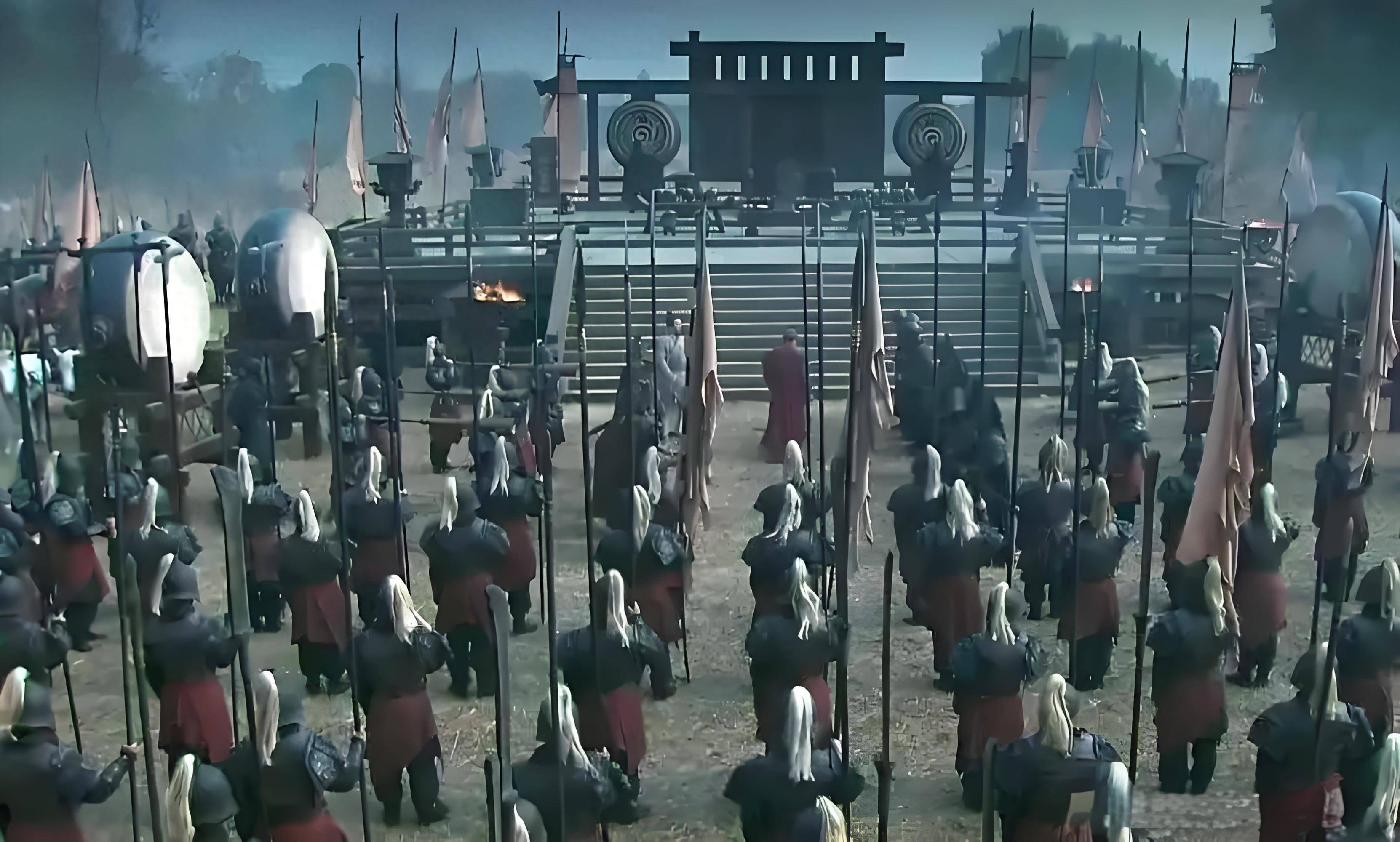

于是,一场倾尽国力的东征,拉开了序幕。一支承载着蜀汉帝国全部希望与愤怒的大军,浩浩荡荡地开赴战场。在他们的统帅名单上,镌刻着十九位将领的英名。他们不曾想到,此行踏上的,并非通往荣耀的坦途,而是一条通往烈焰地狱的单行道。当一年后战争的硝烟散尽,这份名单,已然变成了一份触目惊心的死亡通知书。仅有六人,拖着疲惫的身心,回到了蜀中的土地。这是一场几乎将蜀汉精英将领阶层连根拔起的惨败。是天不佑汉?还是这场悲剧的种子,早已在出征之前,就已悄然种下?

倾国之怒:一个老皇帝的复仇执念

公元221年,夏,成都。

这座被誉为“天府之国”的心脏城市,此刻正沉浸在一种极其复杂而又躁动不安的氛围之中。就在前一年,魏王曹丕代汉自立,建立了曹魏政权,延续了四百余年的大汉王朝,在法理上已然终结。消息传到成都,蜀中文武百官在悲愤与“顺应天命”的呼声中,纷纷劝进。于是,年已六旬的汉中王刘备,在成都武担山之南登基称帝,国号仍为“汉”,史称蜀汉。

登基大典的庄严肃穆尚未完全散去,一股更加炽烈的情绪便迅速席卷了整个朝廷——为关羽报仇,讨伐东吴。

皇宫之内,六十岁的刘备,身着帝王冕服,却难掩眉宇间那深入骨髓的悲痛与愤怒。他不再是当年那个织席贩履、喜怒不形于色的落魄宗室,也不再是那个在乱世中辗转腾挪、隐忍待发的枭雄。如今,他是大汉皇帝,但他更是一个失去了手足兄弟的老人。

两年前,公元219年,那个他视为股肱、情同兄弟的关羽,在荆州战场上遭遇了人生最惨烈的滑铁卢。北伐襄樊,水淹七军,威震华夏,那是何等的辉煌!可转瞬之间,盟友东吴的吕蒙白衣渡江,偷袭后方,麋芳、士仁不战而降,致使关羽进退失据,最终在临沮走向了生命的终点。

关羽的死,对刘备而言,不仅仅是失去了一员统帅,丢失了一块战略要地。那是他桃园结义时“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死”誓言的破碎,是他半生颠沛流离中最为坚固的情感支柱的崩塌。荆州,更是他“隆中对”战略蓝图的核心支点,失去了荆州,北伐中原、兴复汉室便成了一场遥不可及的梦。

朝堂之上,并非没有理智的声音。翊军将军赵云,这位同样跟随刘备出生入死数十年的老将,恳切地劝谏道:“国贼是曹操,非孙权也。且先灭魏,则吴自服。曹操虽死,其子曹丕篡盗,当因众心,早图关中,占据河、渭上游以讨凶逆,关东义士必裹粮策马以迎王师。不应置魏,先与吴战。兵势一交,不得卒解也。”

这番话,冷静而富有战略远见。它直指蜀汉政权的合法性根源——汉贼不两立,王业不偏安。真正的国贼是篡汉的曹丕,而非孙权。先集中力量攻打曹魏,在政治上能占据绝对的道义制高点。一旦与东吴开战,势必陷入僵持,让北方的曹魏坐收渔利。

然而,盛怒与悲痛之下的刘备,如何能听得进去?他脑海中回荡的,是关羽孤军奋战时的绝望,是东吴背信弃义时的奸诈。诸葛亮呢?这位蜀汉的擎天博玉柱,他内心深知伐吴的巨大风险。但在这一刻,他比任何人都了解刘备的心情。关羽之死,荆州之失,同样是他“隆中对”战略的致命一击。他或许尝试过劝谏,但他更明白,此时的刘备,复仇的火焰已经烧穿了理智的堤坝,任何劝阻都可能被视为对兄弟之情的背叛。史书对此记载寥寥,只留下“群臣多谏,一无所纳”的冰冷字句,这其中包含了多少诸葛亮的无奈与沉默,已不得而知。

除了情感,还有现实的政治考量。刘备称帝,需要立威。新建立的政权,若不能对如此奇耻大辱做出最强硬的回应,如何凝聚人心?如何向天下展示蜀汉的骨气?在他看来,伐吴,既是私仇,也是国战。

于是,一道不容置疑的命令从成都发出:集结大军,东征孙吴!

这道命令,像一块巨大的磁石,开始吸附蜀汉这个新生帝国所能调动的几乎全部战争资源。来自益州各郡的粮草辎重,通过蜿蜒的山路,源源不断地向东部前线汇集。来自南中、賨人等地的精锐士兵,奉命开拔。蜀中各地能征善战的将领,除了必须留守北境防备曹魏的魏延,以及需要坐镇成都、处理国政的诸葛亮之外,几乎悉数接到了随驾出征的诏令。

这是一支承载着复仇怒火与帝国命运的庞大军队。站在船头或马背上的,是蜀汉政权最为精华的将领群体。他们之中,有久经沙场的老将,如吴班、冯习、张南;有善于谋划的智将,如辅匡、赵融;有骁勇善战的蛮族首领,如沙摩柯;还有代表着新生代希望的青年才俊,如关兴、张苞……

刘备看着这支浩浩荡荡的队伍,心中或许充满了悲壮与决绝。他带走的,不仅仅是这数万(一说五万,一说四万)将士,更是蜀汉未来十年的国运与气数。他以为这是荣耀的复仇之路,却不知,在前方等待着他们的,是一场将彻底改写三国历史走向的惨败,一个名为“夷陵”的烈焰地狱。

而最终,这支队伍里那十九位名声显赫的大将,能够活着回到蜀中故土的,仅仅只有六人。这不仅仅是一场军事上的失败,更是一次对蜀汉人才根基的毁灭性打击。冥冥之中,似乎真的有一双无形的手,在蜀汉立国之初,便为其盖上了一层浓重的悲剧阴影。

高歌猛进与暗流涌动:势如破竹的表象之下

刘备亲自统领的蜀汉东征大军,自江州(今重庆)顺流东下,声势浩大,舟船蔽江,旌旗招展。复仇的怒火化作了凌厉的攻势,战争的初期阶段,似乎完全按照刘备的剧本在进行。

蜀军先锋吴班、冯习率领所部,在巫县(今重庆巫山)首战告捷,击败东吴守将李异、刘阿等人。这一胜利如同一声响亮的号角,为蜀军的东征之路开了个好彩头。大军乘胜推进,迅速占领秭归。一时间,蜀军兵锋所向,荆楚之地为之震动。

此时,刘备做出了一个关键的战略部署:他任命将军黄权为镇北将军,都督江北诸军,负责监视并防御北面曹魏可能发动的突然袭击。这个任命本身,说明了刘备并非完全被仇恨冲昏头脑,他对于潜在的第三方威胁,保持着一位老帅应有的警惕。然而,这个部署也将他麾下一支重要的机动力量置于江北,使得后来在江南主战场与陆逊对决时,蜀军的兵力未能形成最有效的拳头。

与此同时,刘备展现了他作为一代雄主善于笼络人心的一面。他派人前往武陵郡(今湖南常德一带),成功招抚了当地蛮族首领沙摩柯。沙摩柯率领其麾下骁勇善战的五溪蛮兵加入蜀军,这不仅增强了蜀军的实力,更在战略上对东吴的侧翼形成了牵制。沙摩柯的归附,是刘备此行在外交和人心争夺上的一次重要胜利,也让蜀军的阵容更加庞大和多元化。

公元222年正月,先头部队在吴班、陈式等人的率领下,水军已经深入夷陵地区,甚至前出至夷道(今湖北宜都)。长江两岸的险要之处,开始陆续出现蜀军设立的营垒。从秭归到夷陵,数百里江岸,蜀军营寨连绵,声势达到了顶峰。

然而,在这看似一片大好的形势之下,致命的暗流已经开始涌动。

首先,是地理环境的制约。蜀军自西向东,沿着三峡地区推进。这一带山势险峻,江流湍急,可供大部队展开的平原地带极少。随着军队的不断深入,后勤补给线被越拉越长,运输变得异常困难。数万大军的粮草辎重,需要逆着长江水势,穿过狭窄的江道,一点点地从蜀中腹地输送过来,其压力可想而知。大军行动,如同一条巨龙钻入了崎岖的峡谷,虽然龙头已经探至夷陵,但龙身还蜿蜒在漫长的三峡之中,首尾难以相顾。

其次,是东吴统帅的变更与战略的转变。面对刘备的倾国而来,东吴君主孙权展现了极高的政治手腕和务实态度。他先是向刘备求和遣使,遭到断然拒绝后,便迅速调整部署,任命时年三十九岁的陆逊为大都督,全权负责西线军事。

陆逊,这个名字在当时并未引起蜀军将领们的足够重视。在他们看来,这只是一个资历尚浅、缺乏显赫战功的“书生”。东吴的老将如孙桓等,起初对这位年轻统帅也并不完全信服。但孙权力排众议,给予了陆逊绝对的信任。陆逊到任后,审时度势,做出了一个极其关键且富有远见的决策:战略撤退,避其锋芒。

他命令吴军主力放弃与蜀军在险要关口进行正面决战,一路后撤至夷陵、猇亭一线。这里地势相对开阔,有利于吴军防守,同时也极大地拉长了蜀军的补给线。陆逊的战略非常清晰——钝其锋,疲其师,等待蜀军露出破绽。

于是,战场上出现了一种奇特的僵持局面。蜀军屡屡前出挑战,试图引诱吴军主力进行决战。吴军将领们也纷纷摩拳擦掌,请求出战。但陆逊严令禁止,坚守不出。他像一个极有耐心的猎人,知道眼前的猛兽虽然气势汹汹,但随着时间的推移,它的体力会消耗,它的警觉会放松。

刘备面对陆逊的“龟缩”战术,一时也无计可施。他试图通过让吴班率数千人在平地立营,而将精兵埋伏于山谷的计策来引诱陆逊,但此计被陆逊一眼识破。蜀军的锐气,在时间一天天的流逝和江南潮湿闷热的天气中,被一点点地消磨。

此时,刘备犯下了一个关键的,也是后世史家多有诟病的错误:他命令大军自巫峡、建平至夷陵一线,“树栅连营七百余里”。这连绵数百里的营寨,固然是为了巩固占领区,保持补给线的畅通,但也将本已分散的兵力,摊成了一张巨大而单薄的“大饼”。

一位远在北方,始终密切关注着这场战事的枭雄——魏文帝曹丕,在听到刘备这个部署后,一语道破了其中的致命缺陷:“备不晓兵,岂有七百里营可以拒敌者乎!‘苞原隰险阻而为军者为敌所禽’,此兵忌也。孙权上事今至矣。”

曹丕的眼光是毒辣的。在山林险阻之地,将大军铺展得如此之开,各营之间联络、支援困难,极易被对手分割包围、逐个击破。刘备,这位戎马一生的老将,在复仇的焦虑和求胜的急切中,似乎忘记了最基本的军事原则。

盛夏的酷热笼罩着长江两岸。蜀军将士远征已久,思乡情绪渐起,锐气已失大半。他们被困在密不透风的营垒里,面对着坚守不出的敌人,以及一天比一天更难输送的粮草。而他们的皇帝,似乎也陷入了进退维谷的困境。继续前进,陆逊坚守的防线坚如磐石;就此退兵,则前功尽弃,无颜面对蜀中父老。

所有的条件都在悄然汇聚,只差一颗火星,就能将这片连绵七百里的营寨,化为一片烈焰冲天的地狱。而猎人陆逊,正在等待那个最佳的时机。

烈火焚营:一场精心策划的毁灭

时间来到公元222年的闰六月。

江南的夏日,闷热得如同一个巨大的蒸笼。长江的水汽被烈日炙烤,升腾而起,与山间的瘴气混合在一起,黏在每一个蜀军士兵的皮肤上。刘备的数十里连营,就驻扎在这片崎岖而潮湿的土地上,从巫峡至夷陵,旌旗在无风的空气中低垂,士兵们躲在营寨里,躲避着毒辣的日头,士气如同被晒蔫的树叶,日渐低落。

战争已经持续了数月。从最初的势如破竹,到如今与吴军主帅陆逊的长期对峙,蜀军上下都弥漫着一种焦躁和疲惫的情绪。他们屡次挑战,甚至用过诱敌之计,可对面那个名叫陆逊的年轻书生,就像一块浸水的牛皮,坚韧无比,无论如何也不肯出来决战。刘备这位老皇帝,心中的怒火或许也在这漫长的等待中,掺杂进了一丝不易察觉的焦虑和无奈。他一生中经历过无数困境,但像这样有力使不出的局面,并不多见。

与此同时,在吴军大营中,气氛却截然不同。年轻的统帅陆逊,正在紧锣密鼓地准备着致命的一击。他之所以前期坚守不出,并非怯战,而是在等待两个至关重要的条件:一是蜀军锐气耗尽,师老兵疲;二是一个适合火攻的天气。

现在,第一个条件已经完全成熟。斥候回报,蜀军士兵因为天气炎热,难耐艰苦,已经将营寨纷纷移入山林之中,依溪傍涧,借助草木丛林来躲避酷暑。这恰恰犯下了兵家大忌。而第二个条件,也即将到来。陆逊敏锐地察觉到,天气即将出现变化,干燥的东南风将会刮起——那是实施火攻的绝佳时机。

战局逆转的时刻,往往就隐藏在这些看似微不足道的细节之中。刘备或许精通阵战,善于用人,但在对天时地利的终极利用上,他这一次,输给了比他年轻二十多岁的陆逊。

为了确保万无一失,陆逊进行了一次战前试探。他派出一支小部队,攻击蜀军的一处营垒。战斗结果并不理想,吴军失利而归。然而,这次小挫败非但没有让吴军将领沮丧,反而让陆逊大喜过望。

诸将不解,认为这是徒劳无功。陆逊却对他们说:“吾已晓破之之术!” 他通过这次试探,摸清了蜀军的布防特点和营寨结构的弱点,更重要的是,他验证了蜀军经过长期消耗后,战斗力已大不如前。他胸中的作战计划,已然成型。

决战的日子到了。

陆逊命令吴军士兵,每人手持一把茅草。在约定的时刻,趁着东南风起,这支蓄势已久的军队,如同暗夜中潜行的猎豹,向蜀军的山林营垒发起了总攻。

当第一支火把点燃第一捆茅草,扔向蜀军营寨时,一场注定要载入史册的灾难,瞬间爆发了。

火!首先是星星之火,随即在干燥的茅草和丛林助燃下,变成了燎原之势。东南风猛烈地刮着,将火焰像泼油一样,一片接一片地引向蜀军连绵的营寨。顷刻之间,长江南岸的山林化成了一片火海。

蜀军完全陷入了混乱。从睡梦中惊醒的士兵,看到的是一片末日景象:营帐在燃烧,树木在燃烧,甚至连空气都在燃烧。浓烟滚滚,遮天蔽日,人们呛咳着,哭喊着,像无头苍蝇一样四处奔逃,建制完全被打乱,将领找不到士兵,士兵找不到长官。

而这,仅仅是开始。

就在蜀军被大火烧得晕头转向、溃不成军之时,陆逊指挥的吴军主力发起了排山倒海般的总攻。养精蓄锐已久的吴军,如猛虎下山,冲入混乱的蜀军阵中。一时间,鼓声震天,杀声动地,与火焰的爆裂声、垂死者的哀嚎声交织在一起,奏响了一曲地狱的挽歌。

名将的陨落:那一日的血色黄昏

在这场突如其来的毁灭性打击下,刘备麾下那些能征善战的将领们,迎来了他们人生中最黑暗,也是最后的时刻。他们的名字,本应在蜀汉的史册上绽放更耀眼的光芒,却在此地,集体陨落。

先锋大将的悲歌:冯习,作为大军的前部都督,是蜀军先锋的灵魂人物。在乱军之中,他或许曾试图组织抵抗,但大势已去。他最终战死沙场,成为了此役中阵亡的蜀方最高级别将领之一。与他齐名的张南,同样作为前线指挥官,在围攻驻守夷道的东吴宗室孙桓时曾威风八面,此刻也未能突破火海与敌军的双重围困,力战而亡。

蛮族盟军的末路:来自武陵的五溪蛮首领沙摩柯,他和他勇猛的蛮兵,在丛林山地战中本应拥有优势。但在这种无差别的大火和集团冲锋面前,个人的勇武显得如此苍白。他麾下的军队被冲散,本人也在混战中阵亡。他代表着刘备争取来的外部援助,也随着这场大火灰飞烟灭。

忠勇的绝唱:将军傅肜(róng),在此刻用生命谱写了忠义的篇章。为了掩护主力撤退,他率部断后。吴军劝他投降,他慷慨怒骂:“吴狗!何有汉将军降者!” 最终,他力竭战死。他的儿子傅佥,后来也在蜀汉灭亡时为国捐躯,父子两代忠烈。

谋臣的憾恨:马良,这位才华横溢、在招抚五溪蛮中立下大功的侍中,也未能幸免。他在混乱中与大军失散,最终在撤退途中被吴军追上,死于乱军之中。蜀汉失去的不仅是一位将领,更是一位重要的文臣和外交家。

被历史尘埃淹没的名字:还有更多将领,他们的事迹或许不如上述几人详细,但他们的生命同样终结于此。程畿,一位老臣,乘船溯江撤退,部下劝他弃船逃生,他拒绝,曰:“吾在军,未曾为敌走,况从天子而见危哉!” 追兵至,他手持戟与敌搏斗,翻船落水而死。王甫、赵融、刘宁、杜路……这一长串名字的背后,是一个个鲜活生命的消逝,是蜀汉军事人才库一次灾难性的清空。

核心战场的彻底崩溃,消息很快传到了后方刘备所在的主营。一切都太晚了。面对席卷而来的火海和吴军,任何抵抗都已失去意义。在忠诚部下的拼死护卫下,刘备被迫踏上了狼狈的西逃之路。

他的逃亡之路同样险象环生。吴军将领孙桓甚至一度切断了他的退路,将他包围在彚(huì)乡(今湖北宜昌西)。刘备不得不翻山越岭,才勉强逃脱。最终,他逃到了一个地名充满讽刺意味的地方——马鞍山。

在这里,他收集残兵败将,环绕自己布阵防守。陆逊指挥吴军,从四面围攻。最后一战,更加惨烈。蜀军最后的有生力量在这里被彻底摧毁,被斩杀者数以万计。刘备在夜色掩护下,再次突围而走。

而关于赵云在此战中的角色,民间演义与正史有所出入。演义中“赵子龙长坂坡救阿斗”的桥段被移花接木到了夷陵,描写成赵云在危难时刻杀入重围救出刘备。但根据《三国志》记载,赵云此时并未在主力军中,而是作为后援驻扎在江州。他是在刘备败退至白帝城后,才引兵前来接应,凭借其威名和严整的军容,成功遏止了吴军的追击势头。所谓的“义释”,更多是后世文学出于对刘备的同情和对赵云勇武的渲染,正史中的陆逊,作为一位冷静的统帅,在考虑到北方曹魏的威胁后,选择了适时收兵,并未穷追不舍。

夕阳西下,长江水被染成了血色。曾经连绵七百里的蜀军营寨,如今只剩下断壁残垣和袅袅青烟。江面上漂浮着士兵的尸体、破碎的船板和烧焦的旗帜。

刘备逃入了白帝城,他活了下来。但他带去的十九员大将,以及数万精锐士卒,却永远地留在了那片被烈火焚烧过的土地上。安全返回蜀中的,仅有六人。这场战役,不仅烧光了他的家底,更几乎烧断了他的心气和蜀汉的国运。

天,真的要亡蜀汉吗?或许,答案就藏在这血与火的教训之中。

幸存者的足迹:烽火余生的六张面孔

夷陵的硝烟渐渐散去,长江水依旧东流,只是江岸已物是人非。当刘备败退至白帝城,惊魂未定地清点身边残存的文武时,一份无比简短而又刺眼的名单浮现出来——从成都带出的十九员核心大将,如今能确认安全抵达的,仅有六人。

这六位幸存者,他们为何能在这场几乎毁灭性的灾难中活下来?他们的经历,如同一面面棱镜,从不同角度折射出那场战役的混乱与偶然,也预示了蜀汉政权未来艰难的命运。

在众多民间传说中,赵云被描绘成在乱军中杀入杀出、救出刘备的孤胆英雄。然而,历史的真相或许没有那么戏剧化,但却更能体现他的重要性。根据《三国志》记载,赵云在夷陵之战中并未担任前锋或主力,而是被刘备安排在江州(今重庆) 作为后军都督。

这个位置至关重要。江州是长江上游的咽喉,是蜀中与前线之间的战略枢纽。将赵云这样一位沉稳持重、威望素著的老将放在这里,本身就体现了刘备(即便在复仇心切时)对后勤线和退路的最后一丝谨慎。

正是这个“殿后”的角色,让赵云和他的部队完美避开了陆逊在猇亭的火攻主战场。当刘备溃败的消息传来,赵云立刻率军从江州顺流东下,前往接应。他的军队建制完整,士气未损,他的出现本身,就形成了一道强大的威慑线。吴军追击部队见到“常山赵子龙”的旗号,加之陆逊顾虑曹魏偷袭,这才停止了追击。赵云的幸存,并非侥幸,而是其职责所在与个人威名共同作用的结果。他像一根定海神针,在帝国最脆弱的时刻,稳住了最后一道防线。

吴班是此战中少数既担任了先锋,又最终生还的高级将领。作为蜀军的前部先锋,他曾在战争初期立下头功,击败李异、刘阿,占领秭归。在之后的相持阶段,他还曾执行刘备的诱敌之计,在平地立营挑战陆逊。

他的幸存,充满了险象环生的色彩。作为一线指挥官,他的部队必然是陆逊火攻的首批打击目标之一。他很可能是在大火燃起、全军崩溃的极端混乱中,凭借其丰富的战场经验和一部分亲兵的拼死护卫,杀出了一条血路。他应该是经历了极其惨烈的苦战,才得以脱离主战场,向西溃逃,最终与刘备的残部会合于白帝城。他的生还,是勇猛、应变能力与一丝运气共同作用下的奇迹。

陈式在史书中的记载相对简略,但在夷陵之战中,他肩负着一项特殊而关键的任务——统领水军。当刘备的大军在江南岸“树栅连营”时,陈式的水军舰队则控制着长江水道,这既是运输补给的生命线,也是侧翼的保障。

陆逊的火攻主要针对的是江南岸的陆军营寨,这对陈式的水军造成了间接但致命的打击。陆军崩溃,水军失去了岸基支持,成为孤军。可以想见,吴军的水师必然会趁机发动攻击。陈式很可能是在水战中失利,但凭借对水性的熟悉和舰船的机动性,率领部分残存舰船,冲破阻截,溯江西撤。他的幸存,代表了蜀汉水军力量虽遭重创,但并未被完全歼灭,为日后保留了一丝重建的种子。

辅匡(字元弼)和向宠,他们代表了蜀军中层将领中的中坚力量。

辅匡是刘备集团的旧部,资历颇深。在夷陵之战中,他很可能统领其中一营。他的幸存之路,与吴班类似,必然是在火海与追杀中,经历九死一生的搏杀才得以逃脱。他能够生还,既有个人的勇武,也离不开其部下的效死力战。

向宠的幸存,则在后来被诸葛亮专门提及,并赋予了更高的评价。诸葛亮在《出师表》中写道:“将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。” 能在经历如此惨败后,不仅自己全身而退,还能保全其部属,使其部队建制相对完整,这充分说明了向宠出色的治军能力、应变能力和在军中的威望。在那种极端混乱的局面下,能做到这一点,堪称名将之资。他的幸存,对蜀汉而言,保留了一块未来军队重建的宝贵基石。

在六位幸存者中,廖化(本名廖淳)的经历最具传奇色彩。他并非一开始就在刘备身边,而是在大军溃败后,陷入了东吴的控制区。面对被俘或死亡的绝境,廖化做出了一个大胆的决定——诈死。

他成功地欺骗了吴军,让对方相信他已经死去。然后,或许是在当地同情蜀汉的民众帮助下,他带着年迈的母亲,开始了艰苦卓绝的西归之路。他们昼夜西行,跋山涉水,穿越了敌占区和无人区,历经千辛万苦,终于在第二年(公元223年)来到了蜀汉控制的秭归,与前来接应的刘备军队相遇。

刘备得知此事后,大为欣喜,立刻任命他为宜都郡太守。廖化“千里走单骑”式的归国,其过程之艰辛,意志之坚定,丝毫不亚于当年的关羽。他的幸存,不仅仅是个人的幸运,更是一种象征,代表了即使在最黑暗的时刻,依然有人怀着对“汉”室的坚定信念,不屈不挠地寻求回归。

这六位幸存者,他们的生还路径各不相同:赵云因镇守后方而免于难;吴班、辅匡从血战中拼杀而出;陈式从水路溃围;向宠以卓越能力整军而退;廖化则以非凡的意志和智慧穿越敌境。他们的故事告诉我们,在巨大的历史灾难面前,个人的角色、位置、能力乃至一点运气,都共同决定了最终的命运。

然而,这六张面孔的幸存,无法掩盖一个冰冷的事实:蜀汉的将星群体,已然黯淡。冯习、张南、傅肜、马良、沙摩柯……这一长串陨落的名字,代表着蜀汉政权在军事指挥、战略谋划、外交联络等多个领域出现了巨大的人才断层。这个断层的深远影响,将在未来几十年里,由一位鞠躬尽瘁的丞相,独自艰难地承担起来。

刘备驻跸白帝城,面对着这寥寥数位劫后余生的将领,眺望着东方那片葬送了他毕生梦想的土地,心中会是何等的悔恨与苍凉?而历史的车轮,已经无情地碾过,将蜀汉的未来,推向了一条更加狭窄和艰难的道路。

白帝城托孤:国运的转折与诸葛亮的独撑

白帝城,这座耸立于瞿塘峡口、扼守巴蜀东大门的雄城,在公元222年的那个夏天,成为了蜀汉帝国命运的转折点,也成为了刘备人生的终点站。

溃退至此的刘备,身心俱已遭受重创。身体的疲惫与病痛尚在其次,那深入骨髓的悔恨与羞愤,才是真正击垮这位老皇帝的重拳。他或许无数次在夜深人静时,回想起赵云、秦宓等人当初的劝谏,回想起自己一意孤行时群臣无奈的眼神。然而,大错已然铸成,倾国之兵付诸东流,带来的恶果正在以惊人的速度显现。

国力之衰:一场输掉家底的战争

夷陵之败,首先是一场军事和经济上的灾难性出血。

精锐丧尽,元气大伤:刘备带去的数万兵马,是蜀汉政权赖以立国的核心野战力量。他们并非普通士卒,多是历经战阵的老兵,是北定汉中、南抚夷越过程中锤炼出的骨干。这一把火,几乎将这支军队的骨干焚烧殆尽。阵亡的不仅仅是那十几员大将,还有大量中下层军官和悍卒。这使得蜀汉的军事力量出现了断崖式的下滑,从此失去了对曹魏发起大规模战略进攻的能力,甚至在与东吴的对峙中也长期处于守势。

物资耗尽,民力疲敝:支撑这样一场大规模的远征,对当时仅有益州一隅之地的蜀汉来说,经济负担是空前的。长达数月的战事,消耗了积攒多年的粮草、军械、舟船。为了运输这些物资,动员的民夫更是数以万计,严重影响了农业生产。这场失败的战争,不仅没有夺回荆州,反而将蜀中本就有限的国力消耗一空,留下了的是一个民生凋敝、国库空虚的烂摊子。

内外交困:崩塌的信誉与蠢动的边陲

比军事和经济损失更可怕的,是政治上的危机。

战略信誉的破产:刘备以“汉室正统”自居,但夷陵之战在本质上是一场因私仇而起的、与“国贼”曹魏无关的局部战争。它的惨败,使得蜀汉政权的合法性和刘备个人的威信都受到了沉重打击。在内部,那些原本就对蜀汉政权心存疑虑的益州本土士族,此刻的离心倾向必然加剧。在外部,原本可能还在观望的周边势力,对这个新生的“汉”政权,其信心也大打折扣。

内外矛盾的激化:刘备病重滞留白帝城而不回成都,这一反常举动本身就充满了政治寓意。它可能源于刘备无颜面对成都臣民的羞愧,也可能隐藏着对身后权力交接的深切忧虑。与此同时,帝国南方的南中地区(今云南、贵州西部及四川西南部),那些原本在刘备强大军威下暂时臣服的少数民族豪帅,如雍闿、孟获等人,看到了蜀汉中央政府的虚弱,开始蠢蠢欲动,叛乱已是山雨欲来风满楼。

在这样的绝境中,公元223年春,刘备的生命走到了尽头。他深知,自己留给继承人的,是一个危机四伏、风雨飘摇的烂摊子。太子刘禅年仅十七岁,且仁弱无能,绝无能力独自应对如此复杂的局面。于是,中国历史上一次著名且极具悲剧色彩的政治托付——“白帝城托孤”,上演了。

他将诸葛亮从成都召至白帝城,说出了那段千古名言:“君才十倍曹丕,必能安国,终定大事。若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取。”

这番话,历来解读纷纭。有人认为这是刘备的真心话,是对诸葛亮才能与人品的绝对信任;也有人认为这是一种高超的政治权术,以退为进,用绝对的信任来绑定诸葛亮的忠诚,杜绝其产生异心的任何可能。无论其初衷如何,这段话都无比沉重地揭示了当时蜀汉政权所面临的极端困境,以及刘备内心深处那难以言表的绝望与无奈。

他将刘禅和整个国家的命运,都托付给了诸葛亮。他对刘禅说:“汝与丞相从事,事之如父。” 至此,一个时代结束了。那个以“义”为旗帜,带着关张赵马黄等一班兄弟纵横天下的刘备时代,在夷陵的烽火与白帝城的萧索中,彻底落下了帷幕。

而另一个时代,则被迫开启。这是一个由诸葛亮独自支撑的、以“弱”为基本国情的、在绝境中力求生存与发展的时代。诸葛亮跪在刘备的病榻前,泪流满面,他许下的承诺是:“臣敢竭股肱之力,效忠贞之节,继之以死!”

这是一句用生命立下的誓言。从此,蜀汉这艘破损的航船,其所有的重量,都压在了诸葛亮一人的肩上。他不仅要面对北方强大的曹魏、东方敌对的孙吴、南方动荡的叛乱,还要收拾夷陵之战后留下的人才凋零、国力衰弱的残局。

夷陵一把火,烧掉的不仅是蜀汉的当下,更是它的未来。它迫使这个政权彻底放弃了“跨有荆益”、两路北伐的战略幻想,收缩成一个偏安一隅的地方政权。而“天要亡蜀汉”的叹息,在此刻听来,更像是对人谋不臧的一种悲凉注脚。天命或许无常,但蜀汉的危机,归根结底是由这一连串错误的人事决策所引发的。

历史的聚光灯,此刻完全打在了诸葛亮的身上。他将如何着手,去修补这个几乎破碎的山河?

擎天之柱:诸葛亮的艰难重建与战略收缩

白帝城的托孤,对于诸葛亮而言,绝非权力的甘美,而是一副千钧重担。他接手的蜀汉,外有强敌环伺,内有叛乱隐忧,朝堂之上人心浮动,府库之中钱粮匮乏,更重要的是,军事将领层出现了巨大的真空。夷陵之战就像一记重锤,几乎砸碎了蜀汉的脊梁。此刻,他必须成为那根支撑起整个国家的擎天之柱。

诸葛亮所做的第一件事,便是彻底扭转刘备晚年的激进战略,转向绝对的务实。他深知,当下的蜀汉,最需要的是时间。时间用来舔舐伤口,时间用来积累力量,时间用来稳定人心。

他采取了“闭关息民”的政策。所谓“闭关”,并非完全断绝与外界的联系,而是停止一切大规模的外部军事行动,主动为蜀汉创造一个和平的、不受打扰的外部环境。而“息民”,则是减轻赋税徭役,鼓励农业生产,让饱受战乱之苦的百姓得以喘息,恢复社会的生机。

这是一项极其明智的决策。它承认了蜀汉的弱小与虚弱,不再为了虚幻的“汉室正统”面子而进行力所不及的扩张。所有的内部政策,都开始围绕着一个核心展开:为未来的生存之战,积蓄每一分力量。

在刘备尸骨未寒、两国血仇未消的情况下,诸葛亮做出了一个在许多人看来几乎不可能的决定:重新与东吴修好。

这需要极大的政治勇气和战略远见。夷陵之战的仇恨是实实在在的,它刻在蜀汉许多元老派的心中。但诸葛亮清醒地认识到,与东吴继续为敌,蜀汉将永远处于两线作战的绝境,北方的曹魏会毫不费力地将他们各个击破。要想生存,就必须放下旧怨,至少是暂时放下。

他毅然派遣能言善辩、富有外交才能的邓芝出使东吴。邓芝不辱使命,面对孙权,他既不卑不亢,又坦诚相告,剖析了吴蜀两国“唇齿相依”的共同利益,指出联合抗魏是双方唯一的生路。孙权在经过权衡后,最终决定断绝与曹魏的藩属关系,重新与蜀汉缔结盟约。

这一外交胜利,是诸葛亮在夷陵惨败后为蜀汉赢得的最宝贵喘息机会。它成功地化敌为友(至少是暂时的朋友),将战略上的绝对劣势,扭转为一个相对稳定的“二对一”格局。此后,终诸葛亮一生,都极力维护着蜀吴联盟,这成为蜀汉能够延续数十年的重要外部支柱。

外部环境初步稳定后,诸葛亮必须解决心腹之患——南中的叛乱。刘备去世后,南中豪帅雍闿、牂牁郡太守朱褒、越嶲郡夷王高定等人纷纷举兵反叛,整个蜀汉南方陷入动荡。

诸葛亮并没有立刻出兵。他展现了惊人的耐心,先是“抚而不讨”,致力于内部稳定,等待最佳时机。直到公元225年春,在经过两年多的充分准备后,他才亲率大军,南征平叛。

这场战争,与其说是残酷的镇压,不如说是一次成功的“攻心为上”的战略行动。诸葛亮采纳马谡“攻心为上,攻城为下;心战为上,兵战为下”的建议,对当地少数民族首领孟获“七擒七纵”,最终使其心服口服。南中之战迅速平定,并且通过相对宽和的治理方式,将这片广袤的土地重新纳入有效管辖,不仅解除了后顾之忧,更从此地获得了大量的金、银、丹漆、耕牛、战马等战略物资,以及骁勇善战的“飞军”兵源,为日后北伐提供了重要的支持。

然而,所有战略的成功,最终都依赖于人才去执行。夷陵之战造成的人才断层,是诸葛亮面临的最严峻内部挑战。冯习、张南、马良等一批中生代骨干的丧失,使得朝廷出现了“蜀中无大将”的窘迫。

诸葛亮以其卓越的识人用人能力,开始构建一个全新的人才体系。

破格提拔,唯才是举:他不再拘泥于资历和出身,大力提拔有真才实学的年轻人。例如在《出师表》中重点推荐的郭攸之、费祎、董允等人,此时都被委以重任,成为宫中、府中的核心官员。尤其是费祎和董允,与蒋琬并称为“蜀中四英”,成为诸葛亮之后支撑蜀汉政局的关键人物。

重用幸存者:他对夷陵之战中的幸存者给予了充分的信任和重用。赵云被倚为军中柱石;向宠因其在败军中能保全部队的卓越能力,被任命为中部督,掌管禁军;廖化则在日后成为北伐中的重要将领。

团结各方力量:他注意平衡荆州集团、东州集团(刘璋旧部)和益州本土士族之间的关系,努力化解内部矛盾,凝聚共识。例如,他重用益州名士杜微、秦宓等人,虽然后者曾激烈反对刘备东征,但诸葛亮依然以其才学给予尊重和官职,以此争取本土势力的支持。

通过这一系列举措,诸葛亮艰难地、但卓有成效地重建了蜀汉的统治团队。这个团队或许不再像刘备时期那样名将云集、星光熠熠,但它更加务实、高效,并且对诸葛亮“兴复汉室”的理想保持着高度忠诚。

在诸葛亮的打理下,蜀汉政权终于从夷陵之战的休克中苏醒过来,恢复了基本的健康。但它也永久地失去了一些东西。最根本的,就是“隆中对”战略的破产。

当年诸葛亮为刘备规划的“跨有荆益”,待天下有变,则命一上将率荆州之军以向宛洛,刘备亲率益州之众出于秦川的蓝图,随着荆州的永久丢失,已然成为泡影。蜀汉被彻底锁死在益州这片四面环山的土地上。

因此,诸葛亮的北伐,与“隆中对”的构想已有本质不同。它不再是两路出击、争夺天下的战略进攻,而是变成了以攻为守、争取战略主动的“战术进攻”。其目标,更现实地指向了蚕食雍凉,夺取关中西部,试图与曹魏“保据河右”,形成对峙,为蜀汉争取更大的生存空间。

夷陵之战,如同一道巨大的闸门,轰然落下,彻底改变了蜀汉历史的流向。它迫使这个政权放弃了问鼎中原的雄心,收缩为一个以求生和图存为首要目标的地方政权。而诸葛亮所有的努力,他后半生所有的“鞠躬尽瘁,死而后已”,都是在为这个被迫收缩的、更加艰难的未来,寻找一丝可能的微光。

历史的悲剧性在于,即便是一位近乎完美的执政者,也无法完全弥补一场决定性惨败所带来的结构性损伤。诸葛亮能够重建秩序,能够凝聚人心,甚至能够屡屡以弱击强,打出漂亮的战役,但他终究无法为蜀汉逆天改命。夷陵的阴影,始终笼罩在成都的上空。

历史的叹息:夷陵之败的深层拷问与蜀汉的宿命

当我们在时间的河流下游,回望公元222年那片被烈焰染红的长江岸,总会生出无尽的感慨与疑问。夷陵之战,这场被列入古代经典战例的火攻盛宴,对于胜利者东吴而言,是国运的奠基之战;而对于失败者蜀汉来说,则是一道永远无法愈合的创伤。它不仅仅是一场战役的失败,更是一个政权性格的转折点。那句“天要亡蜀汉”的悲叹,究竟是一种宿命的归因,还是对一系列人谋不臧的深刻反思?

将蜀汉的衰亡简单地归咎于“天意”,无疑是对历史复杂性的漠视。夷陵之败的根源,深植于决策者刘备的内心挣扎之中。

情感的漩涡:刘备一生以“信义”著于四海,他与关羽“恩若兄弟”的情谊,既是其人格魅力的基石,也成为了他晚年决策的巨大包袱。当关羽败亡,荆州丢失,这份情感与作为君主的责任发生了剧烈的冲突。在“公义”(北伐曹魏)与“私仇”(讨伐东吴)之间,他最终被汹涌的复仇情绪所裹挟。这使得他无法像一位冷静的战略家那样,去权衡真正的利害得失。赵云“国贼乃曹操”的理性声音,最终被情感的浪潮所淹没。

战略的误判:刘备或许低估了东吴的决心与实力。在孙权已向曹丕称臣、吴蜀联盟彻底破裂的情况下,他可能认为东吴会因畏惧两线作战而妥协。同时,他也低估了陆逊,这位年轻的对手,其坚韧与谋略远超他的预期。在具体的战术层面,长达数百里的“连营”更是军事上的大忌,他将自己在北方平原作战的经验,错误地应用于江南山地水网地带,这充分暴露了其在特定地理环境下战术思维的局限性。

由此可见,夷陵的惨败,并非天意亡汉,而是情感压倒了理智,私仇凌驾于国策,战术失误叠加于战略误判。历史的天平,从来不会青睐被情绪左右的决策者。

如果说战略决策的失误是瞬间的创伤,那么精英将领层的集体陨落,则是持续失血的慢性病。我们之前梳理的十九员大将仅六人生还,这个数字背后,是蜀汉军事指挥系统的一次“斩首”式打击。

冯习、张南作为前部都督,他们的阵亡使得蜀军失去了前线最核心的指挥员;傅肜、程畿等中层将领的战死,使得军队的骨干力量出现真空;而马良的逝去,则让蜀汉损失了一位杰出的战略谋划家和外交家。这些人都处于当打之年,是连接刘备时代老臣与诸葛亮时代新秀的关键一环。

他们的集体损失,导致了一个极其严重的后果:人才梯队的断档。当诸葛亮日后北伐时,他所能倚仗的,除了年迈的赵云和魏延,便只能是从中下层破格提拔的将领,如王平、张嶷等,或是依赖于荆州集团残余的核心文官来处理军政。我们常说的“蜀中无大将,廖化作先锋”,并非一句戏言,而是夷陵之战后人才凋零现状的真实写照。廖化本人固然忠诚勇敢,但当他从一员战将不得不承担起先锋大任时,恰恰反映了蜀汉后期军中无人可用的窘迫。这份遗产,是诸葛亮无论多么呕心沥血,也无法在短期内弥补的。

夷陵之战,彻底锁死了蜀汉的国运上限。

在“隆中对”的蓝图里,蜀汉是一个拥有荆州和益州两大基地,可以主动出击、争夺天下的进取型政权。而夷陵之后,荆州永失,“跨有荆益”成为泡影。蜀汉被压缩到益州一隅,成了一个典型的内向型、防御型政权。

诸葛亮后来的五次北伐,从本质上讲,都是一种“以攻为守”的战略。其目的,更多是为了扭转被动挨打的战略态势,通过主动出击来扰乱曹魏的节奏,并在过程中寻找蚕食雍凉、壮大自己的微弱机会。这与“隆中对”时期两路出兵、直指中原的宏大构想,已不可同日而语。

地理上的封闭,决定了其经济规模和人口上限永远无法与占据中原的曹魏相比。夷陵一把火,烧掉了蜀汉问鼎天下的资格,将其命运锁定在“偏安”与“维系”之上。此后,无论诸葛亮、蒋琬、费祎如何努力,都只能在“保境安民”和“相机北伐”之间小心翼翼地走钢丝,再也无法重现开国时的磅礴气象。

公元234年,诸葛亮病逝于五丈原军中。他最终未能实现“兴复汉室,还于旧都”的夙愿。当他星落秋风之际,是否会想起十二年前,先帝刘备在夷陵城下那场葬送了国运的惨败?是否会感慨,自己穷尽后半生之力,也未能完全填平那个巨大的深坑?

夷陵之战,是蜀汉命运的拐点。它像一柄无情的历史刻刀,将这个建立在“仁义”理想之上的政权,其内在的脆弱性与矛盾,清晰地刻画出来。它告诉我们,在任何时代,最高决策者的情绪管理、理性判断与战略远见,是何等重要。一时的意气用事,足以让万千人的努力付诸东流,足以让一个国家的未来蒙上厚重的阴影。

“天”并未亡蜀汉。是刘备在关键时刻的抉择,亲手将蜀汉这艘航船引向了最危险的礁石。而诸葛亮,则以他超凡的智慧与品格,在这艘船即将沉没之际,奋力将其拖回浅滩,进行了最完美的修缮与维护,使其得以继续航行数十年。这本身,已是一个近乎奇迹的成就。

然而,那场大火带来的创伤,终究是太深了。它让蜀汉的故事,从一开始就带上了一种悲壮的底色。当我们读史至此,掩卷长思,耳边响起的,不仅是长江的奔流与战马的嘶鸣,更有一声穿越千年的、沉重的历史叹息。