中位数年龄是衡量人口结构的关键指标,它将全体人口按年龄从小到大排列后位于正中间的个体年龄作为代表。

与平均年龄相比,中位数年龄受极端高龄或低龄人口的影响较小,能更稳定地反映社会的“年龄中轴线”。

若中位数年龄较低(如20岁以下),通常意味着社会年轻、劳动力充足,但同时也面临教育、就业等压力。

若中位数年龄较高(如40岁以上),则表明老龄化程度加深,社会养老负担加剧。这一指标如同一面镜子,映照出一个国家在历史洪流中的人口变迁轨迹。

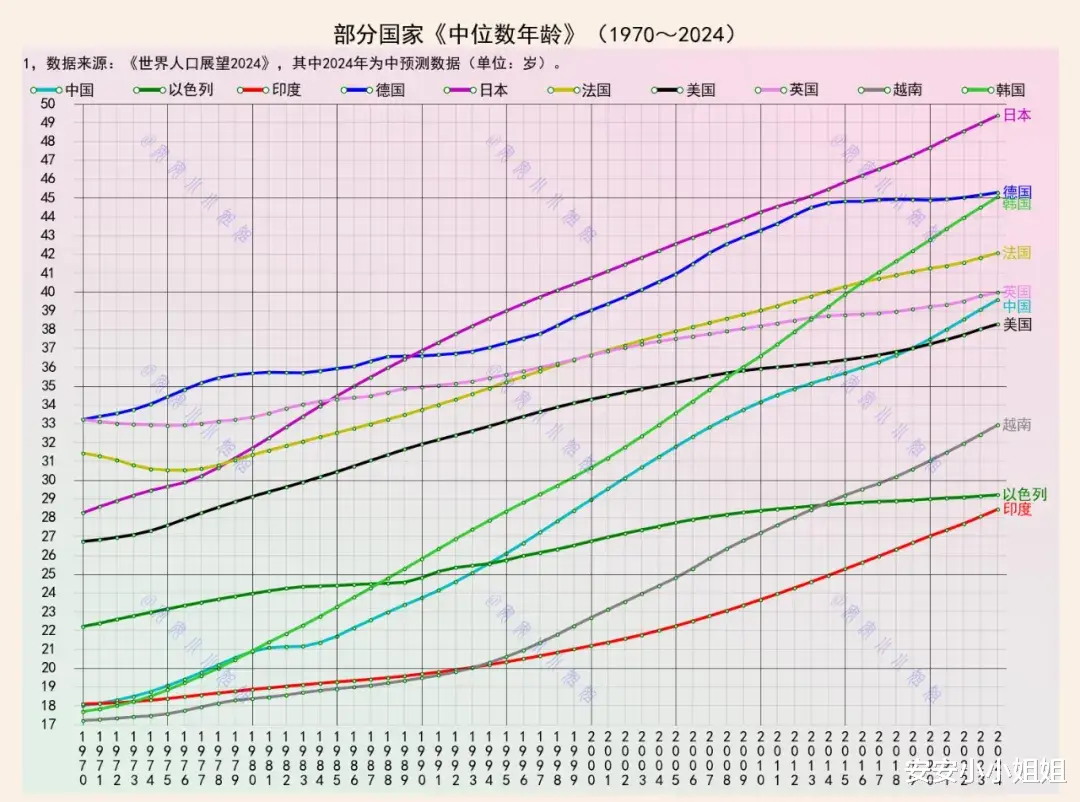

根据《世界人口展望2024》的数据,1970年至2024年间,全球主要国家的中位数年龄呈现出明显的分化态势。

1970年,中国的中位数年龄仅为18岁,社会整体年轻,充满劳动力红利;印度与我国相当;美国为26.7岁,已步入成年型社会。

而到了2024年,中国的中位数年龄已飙升至39.6岁,超过美国的38.3岁,印度则缓慢增长至28.4岁。

半世纪间,中国从年轻社会跃迁至中年社会,印度始终保持着相对年轻的结构,而美国则在成熟社会中缓慢“变老”。

这种差异背后,是各国经济发展、生育政策与人口转变规律的深刻互动。

中国的变化最为剧烈。1970年代,高生育率与人均寿命延长使中国人口结构年轻化,但1978年以后,人口生育政策急剧压低了青少年比例。

1991年,中位数年龄升至24岁;2013年突破35岁;2024年达39.6岁,标志着社会主体进入中年。

快速老龄化背后是“未富先老”的挑战——人均GDP尚未跨过高收入门槛,但养老压力已迫在眉睫。

印度的路径则截然不同。1970年至2024年,其中位数年龄从18岁缓慢升至28.4岁,始终处于“年轻社会”阶段。

高生育率与缓慢的城市化进程使其人口结构转变滞后,但青年规模庞大也带来了长期的经济潜力。不过,印度能否将人口数量转化为质量,仍取决于教育、就业等社会政策的成效。

美国作为发达国家代表,其中位数年龄变化相对平缓。从1970年的26.7岁到2024年的38.3岁,半个世纪增长约10岁,年均增幅不足0.2岁。

这一稳定趋势得益于多元移民政策与适度生育率的平衡。移民不断注入年轻劳动力,使美国在发达经济体中保持了相对“年轻”的状态。

然而,其内部差异显著:拉丁裔群体年龄中位数仅30岁,而非拉丁裔白人已超过45岁,这种分化预示着未来社会结构的张力。

从全球视角看,日本和德国是人口老龄化的极端案例。2024年,日本中位数年龄达49.4岁,德国为45.3岁,社会活力持续衰减。

与之相比,以色列的中位数年龄始终低于30岁,移民潮与较高生育率使其成为发达国家中的“年轻异类”。

这种对比揭示了一个规律:经济发达往往伴随生育率下降与人口老化,但政策干预(如移民、生育鼓励)可改变这一轨迹。

中国的特殊之处在于,其变化速度打破了历史常规。通常,人口转变伴随经济渐进发展,但中国在人均GDP不足发达国家三分之一时,中位数年龄已迫近欧美水平。

这种“加速度老龄化”既源于政策外力,也折射出发展中国家在全球化时代面临的共性挑战——医疗进步延长寿命,但观念转变与城市化成本抑制生育,导致人口结构快速转折。