在中国,从百年老站到新建枢纽,每一座地标火车站都镌刻着独特的时代印记:有的以“站城一体”重塑城市边界,有的用绿色科技定义未来标准,有的将建筑美学与功能需求完美融合。今天,我们选取三座最具代表性的地标火车站:雄安站、北京南站、武汉站,揭开它们的“硬核”与“浪漫”。

若从高空俯瞰雄安新区,一片椭圆形的银灰色屋盖如荷叶上的露珠,静静镶嵌在蓝绿交织的城市组团中——这便是雄安站,这座总建筑面积47.5万平方米的“超级枢纽”,正以“未来感”重新定义火车站的价值。

作为雄安新区面向京津冀协同发展的重要门户,雄安站的设计深度融入“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。其站场规模达13台23线,涵盖京港台、津雄及城市轨道交通等多线交汇,地下更预留了地铁线接口,真正实现“零换乘”的立体交通网络,空间利用效率也是堪称“教科书级”。技术创新是雄安站的另一标签。其屋盖采用光伏板与建筑一体化设计,既能为站房供电,又形成“清泉波光”的视觉意象;更值得一提的是,其绿色建筑三星认证标准,从自然采光到能源循环,将“低碳”理念贯穿全生命周期。

当旅客从北京南站的高架候车厅望向窗外,双曲穹顶的流畅弧线与悬索形雨篷的轻盈姿态交织,构成一幅现代建筑的“力与美”画卷——这座总建筑面积29.3万平方米的车站,既是北京的“南大门”,也是中国高铁发展的“见证者”。

北京南站的建筑结构堪称“力学艺术”:主站房穹顶最高点40米,采用双曲面设计,既增加空间高度,又减少风阻;两侧雨篷为悬索结构,用柔性钢索平衡重力,实现大跨度覆盖。在空间布局上,北京南站的“垂直换乘”设计尤为精妙:高架层为候车与落客,站台层为乘降,地下层整合地铁线及公交枢纽,旅客从下车到换乘仅需5分钟。2008年开通。

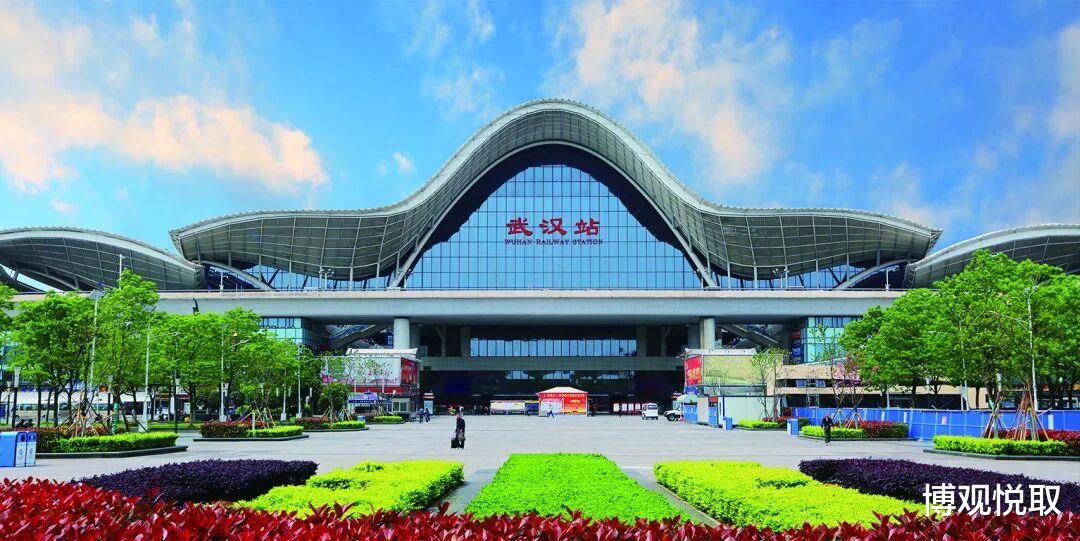

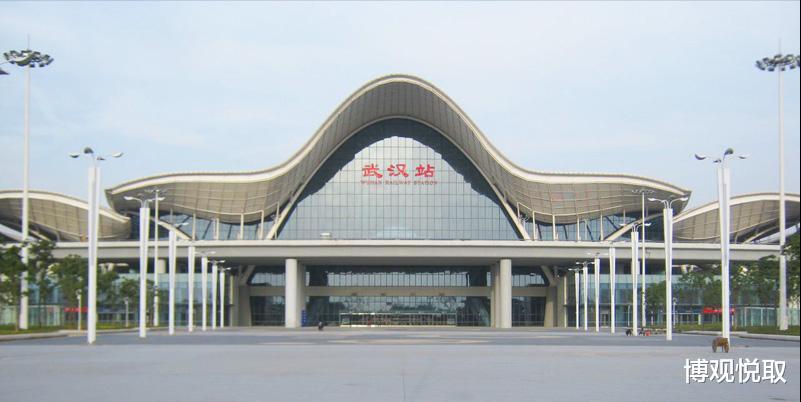

在武汉青山区杨春湖畔,一座银灰色的站房如“黄鹤展翅”,与湖面的波光相映成趣——武汉站,这座总建筑面积33.2万平方米的“高铁第一站”,以“桥建合一”的创新理念,重新定义了特大型站房的建造标准。

站房设计融入“楚风汉韵”元素,檐口的曲线取自黄鹤楼飞檐,墙面的浮雕展现荆楚文化,让技术硬核与人文温度有机结合。2011年,这座“里程碑工程”斩获詹天佑大奖,成为中国高铁站房的“标杆之作”。

作为我国首批高铁特大型站房,武汉站的技术突破贯穿设计与施工:其采用“桥建合一大跨度综合结构体系”,将铁路桥梁与站房结构融为一体,既减少地基沉降风险,又提升空间利用率;“零候车+零换乘”理念的应用,让旅客从进站到上车平均耗时大大缩短。

从雄安站的“未来感”到武汉站的“文化魂”,这些地标火车站不仅是钢铁与混凝土的集合体,更是中国铁路发展的“微缩史书”——它们记录着技术创新的每一次突破,见证着城市格局的每一次重塑,更承载着千万人关于出发与抵达的温暖记忆。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

一文了解超级隧道工程:新八达岭隧道与马鞍山隧道,解码大国基建

一文了解国家重点铁路工程:蒙华铁路上的那些超级桥梁工程

中国超级隧道工程:青藏铁路风火山隧道、襄渝铁路新大巴山隧道

藏在山体里的“超级隧道”:一文了解太行山隧道、乌鞘岭隧道

火车站,城市的立体名片:一文了解上海和沈阳的那些地标高铁站

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络 / 国家铁路局

喜欢就点关注❤关注更多精彩内容