1979年1月28日,中国农历大年初一,北京的天空还飘着零星雪花。

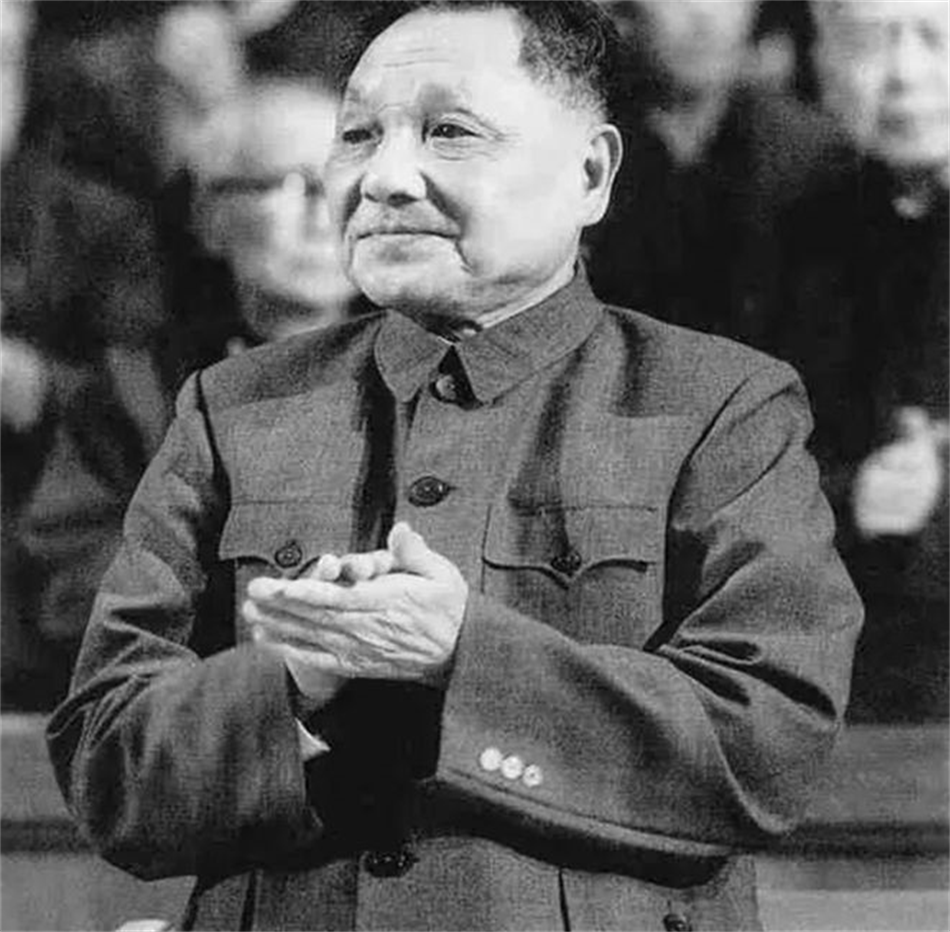

邓小平这位身材敦实、眼神坚定的老人,裹着厚大衣,登上了一架波音707客机。

机舱里,空气中弥漫着淡淡的烟草味,他靠在座椅上,翻看着一摞关于美国工业的报告。飞机划破云层,飞向太平洋彼岸。

这是新中国成立30年来,最高领导人首次正式访问美国。

邓小平的随行人员低声议论,有人说起前一天的机场送行,华国锋和叶剑英握手时,眼里满是期待。

谁也没想到,这次九天行程,会如一股暖流,悄然注入中国改革开放的脉络,也重塑了中美关系的轮廓。

中美建交的谈判过程,曲折得像一条蜿蜒的山路。1972年尼克松访华的《上海公报》打开了大门,但真正正常化花了七年。

卡特上台后,美国政府内部鹰鸽拉锯(强硬派与温和派之争)。国务卿赛勒斯·万斯主张缓进,担心苏联反弹;国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基则鹰派十足,推动快速建交,以拉拢中国对抗苏联。

1977年8月,万斯访华时,美方不愿立即接受中国提出的“断交、撤军、废约”三原则——即与台湾断绝外交、撤出驻军、废除《美台共同防御条约》。

邓小平在会见万斯时,直言不讳:

“台湾是中国内政,美国必须明确立场。”

万斯离开时,谈判卡壳,但转机在1978年5月到来。

布热津斯基访华,带来了卡特的私人信件,承诺美方接受三原则,但保留对台军售的模糊空间。

北京的谈判桌上,中方代表团反复斟酌。

10月,叶剑英访美联络处主任柴泽民与美方磋商,敲定公报措辞:美国“承认”中华人民共和国为中国唯一合法政府,“认知”一个中国原则,却不完全“承认”。

12月15日,卡特在白宫玫瑰园宣布,次年1月1日建交。北京时间12月16日,《人民日报》头版刊登公报,街头民众围着报纸议论:

“美国终于认了咱们!”

建交公报虽简短,却如一纸契约,结束了30年敌对。邓小平访美,正是巩固这份成果的实战演练。

而卡特政府内部的分歧,如同一场拉锯战,鹰派布热津斯基视中国为“反苏棋子”,主张深度合作;万斯则忧心台湾国会反弹,建议渐进。

卡特本人夹在中间,常常在椭圆形办公室踱步,权衡利弊。副总统沃尔特·蒙代尔回忆:

“总统常说,这步棋走对,能改变冷战格局。”

分歧虽存,却推动了务实路线,布热津斯基的强硬,确保了建交速度;万斯的谨慎,避免了国会卡壳,最终卡特在日记中写道:

“邓小平的访问,是我总统任内最愉快的回忆。”

1月28日晚,飞机在华盛顿安德鲁斯空军基地降落,夜色中,跑道灯如星河闪烁。邓小平走下舷梯,寒风卷起他的呢帽边。

迎接他的是副总统蒙代尔和国务卿万斯,两人身着深色西装,身后是仪仗队。蒙代尔握手时,说:

“欢迎来到美国,邓副总理。”

邓小平笑了笑,回道:

“谢谢,我带来了中国人民的问候。”

现场没有布热津斯基的身影,因为他正忙于白宫的最后协调。

在机场外,媒体闪光灯如暴雨倾盆,《纽约时报》记者后来写道:

“邓小平的眼神,像一个老练的棋手,透着自信。”

当晚,邓小平一行被安排到布热津斯基家中参加家庭晚宴,这不是正式场合,更像邻里串门。

布热津斯基的客厅不大,壁炉里火光跳跃,桌上摆着热腾腾的牛排和沙拉。邓小平脱下大衣,坐下后,布热津斯基举杯:

“为中美新篇章干杯。”

邓小平点头,抿一口红酒,说:

“我们来学习,也来交朋友。”

晚宴上,两人聊起国际形势,布热津斯基试探越南问题,邓小平直言:

“越南霸权主义威胁亚洲和平。”

没有办公室的私下刁钻问答,只有烛光下的坦诚交流。翻译冀朝铸站在一旁,回忆道:

“那晚的气氛,像老朋友叙旧。”

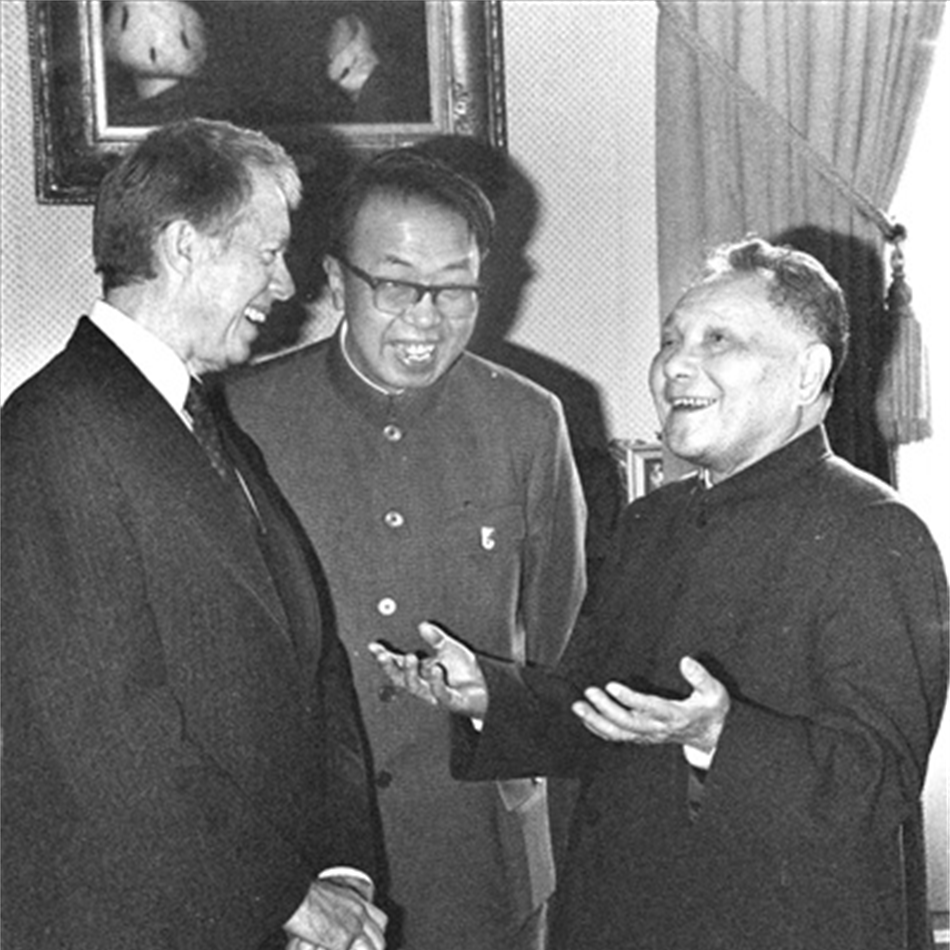

次日1月29日,白宫南草坪,阳光洒在草坪上,五星红旗与星条旗并排升起。卡特总统夫妇在台阶上迎接,军乐队奏响《甜蜜的家园》。

有一个小插曲:欢迎仪式上,一名抗议者高喊“法西斯”,被特工迅速带离。邓小平面不改色,握住卡特的手:

“总统先生,谢谢您的盛情。”

卡特回道:

“这是历史性时刻。”

仪式后,两人移步椭圆形办公室,会谈从上午10点40分持续到中午。卡特谈台湾时,邓小平强调:

“和平统一是我们的愿望,但主权不容侵犯。”

会谈间隙,邓小平抽了根烟,望着窗外的波托马克河,感慨道:

“美国的技术,真是了不起。”

中方代表团成员,各司其职,像一台精密机器,邓小平任团长,夫人卓琳随行。外交部副部长韩叙负责礼宾,翻译冀朝铸寸步不离,捕捉每一个眼神。

科技代表方毅,后任国家科委主任,推动协议签署。

经济专家谷羽,记录美国工厂细节,为国内借鉴。

安保人员李铁映,确保行程安全。

代表团中,还有年轻外交官柴泽民,他曾在建交谈判中穿梭华盛顿北京。冀朝铸回忆:

“邓小平常说,团员们是他的眼睛和耳朵,这次访美,大家都像打了鸡血。”

访美的主要成果,体现在四份协议上。

1月31日,在白宫,邓小平与卡特签署《中美科学技术合作协定》和《中美文化协定》。前者涵盖高能物理、空间技术、教育等领域,规定双方互派专家,共享研究成果;后者推动文化交流,包括艺术展和学术访。

另有《中美教育交流协定》,首批50名中国留学生赴美;《中美领事协定》,互设领事馆,首站休斯敦。

协议签署时,闪光灯闪烁,卡特说:

“这不是结束,而是开始。”

邓小平点头:

“我们要学习美国的管理和技术。”

这些协议,如种子般播下,次年中美贸易额从4亿美元飙升到50亿。

而公众外交,是邓小平访美的另一张王牌。

1月29日晚,白宫国宴,水晶吊灯下,宾客云集。邓小平举杯,声音不高却铿锵:

“中美两国人民,隔着太平洋,却心连心。让我们为和平与发展干杯。”

卡特回应:

“邓副总理的访问,打开了新窗户。”

宴会后,两人出席肯尼迪艺术中心电视直播活动,200名美国小学生唱起《我爱北京天安门》,稚嫩的声音回荡大厅。

邓小平走上台,抱起一位金发女孩,在她额头亲吻。全场掌声雷动,《华盛顿邮报》次日头条:

“邓小平的吻,融化了冰霜。”

电视机前,数百万美国人看到这一幕,刻板印象瞬间瓦解。

2月1日,邓小平在国会联席会议演讲,议长托马斯·奥尼尔介绍:

“他带来了13亿中国人民的问候。”

邓小平走上讲台,面对300多名议员,说:

“中国不称霸,不称衡,只求和平发展。我们欢迎美国朋友来华投资。”

台下议员们起立鼓掌,经久不息。

演讲之后,他与议员握手,杰西·赫尔姆斯问起人权,邓小平答:

“中国有自己的道路,但我们尊重普世价值。”

这一场演讲,不只外交,更是文化碰撞。

美国媒体对邓小平访美的反应,热烈中夹杂争议。《时代》周刊封面称他为“变革者”,赞其“务实而风趣”,《纽约时报》写道:

“邓小平像推销员,兜售中国市场。”

电视新闻反复播放他戴牛仔帽的镜头,CNN评论:

“他让中国从神秘走向亲切。”

但也有负面信息,《基督教科学箴言报》质疑台湾问题,抗议者高喊“魔鬼”。

不过总体上,“邓旋风”席卷媒体,盖洛普民调显示,访问后美国人对华好感度升至60%。

行程继续,2月1日飞亚特兰大,在马丁·路德·金故居前,邓小平驻足良久,说:

“金博士的梦想,也在中国实现。”

市长接待宴上,他尝了南方炸鸡,笑着说:

“辣劲儿十足。”

2月2日访问团抵休斯敦,参观约翰逊太空中心。邓小平戴上宇航头盔,摸着模拟舱,感慨:

“我们也要上天。”

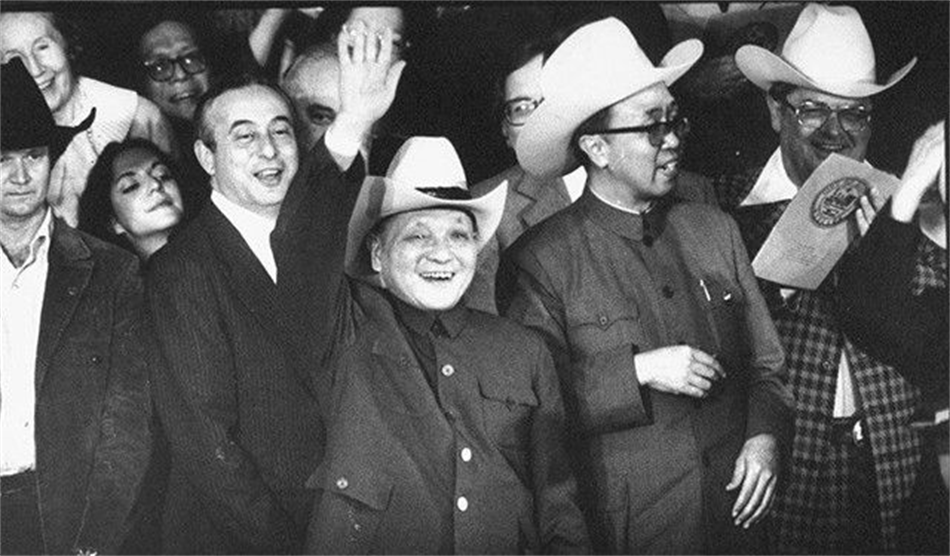

晚上的石油工会宴会,牛仔表演中,两位姑娘递上白牛仔帽,他戴上挥手,摄影师定格那一瞬,全美报纸转载,标题“牛仔邓”。

次日在得克萨斯农场,他试甩套索,笑声在夜空回荡,这些细节,拉近了两国距离。

2月4日,访问团来到西雅图波音工厂,邓小平爬上波音707真机模型舱,坐进驾驶座,工人们围观。他问:

“一架飞机要多少时间造?”

工程师回答:

“几个月。”

邓小平点头:

“我们要学习。”

在工厂轰鸣中,他对随员说:

“回去咱们也要建自己的大飞机。”

最后一天(2月5日),邓公在离开前,于西雅图电视讲话:

“美国人民热情,让我看到希望。中美合作,将惠及世界。”

在机场,卡特夫妇亲自送行,邓小平握着他的手:

“谢谢,再见。”

访美归来,邓小平的见闻如火种,点燃了改革开放。

飞机落地北京,他第一件事是召集中央会议,汇报美国工厂:

“流水线效率高,我们要引进。”

2月下旬,中央批准首批留学生赴美,深圳特区规划中,融入波音的管理模式。邓小平在一次谈话中说:

“访美让我看到,中国落后,但潜力无限。”

这趟行程,直接影响了1979年《对外开放若干政策》,外资涌入,我国经济起飞。学者傅高义在传记中写道:

“邓的美国行,是中国现代化蓝图的起点。”

随后十年,中美关系如巨轮前行。

1980年,蒙代尔访华,推动贸易协定;1981年,《八一七公报》规范对台军售,化解危机;1982年,里根访华意向虽挫,但科技合作深化,卫星项目启动;1984年,尼克松重访北京,盛赞邓小平为“建筑师”;1985年,布什访华,谈人权却签教育协议。

十年间,中美贸易额从20亿激增至150亿,中国留学生超2万,关系虽有波折,却奠定合作基调。邓小平1992年南巡时,回忆道:

“访美是正确一步。”

1979年邓小平访美,不是简单的握手,而是历史的转折。它告诉我们,大国外交,靠的是智慧与自信。

今日的中美关系,虽有风雨,但笔者认为那份破冰精神,永不过时。

图片来源声明:本文所用图片来源于网络公开资料,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。