好,朋友们,咱们今天不聊虚的,就来实实在在地唠一幅字——祝允明的草书《宿罗浮诗》。我猜,很多喜欢书法的朋友,一看到“祝允明”、“草书”这几个字,心里既兴奋又有点发怵。兴奋的是,这可是明代草书的巅峰代表之一,怵的是,这字写得龙飞凤舞,到底好在哪儿?该怎么看、怎么学?别急,今天我就带大家,像拆解一台精密仪器一样,把祝枝山这幅字里里外外的“技术门道”给你讲明白,保证都是大白话,让你听完就能用上。

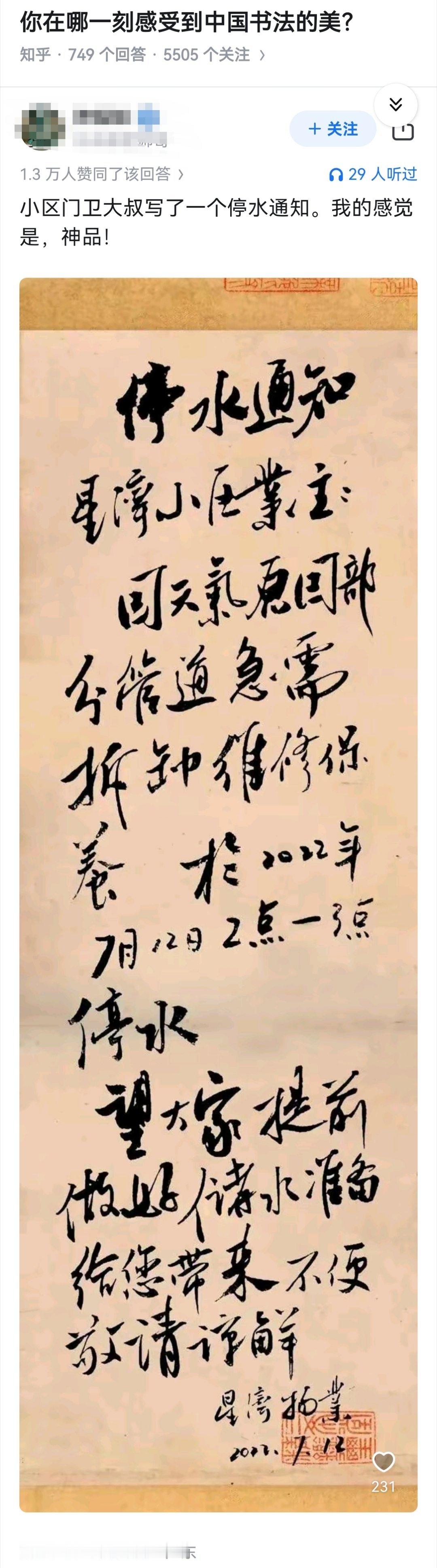

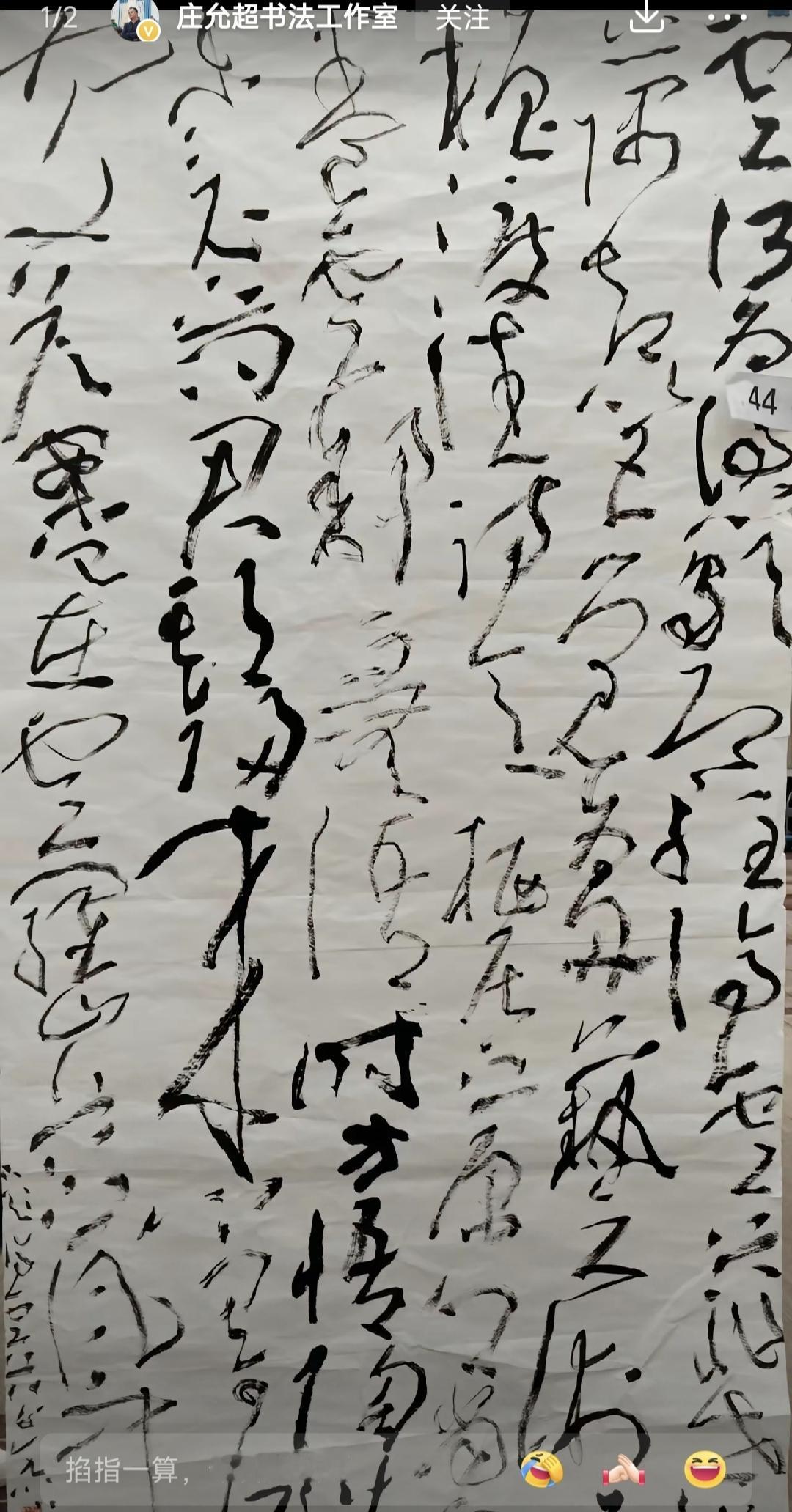

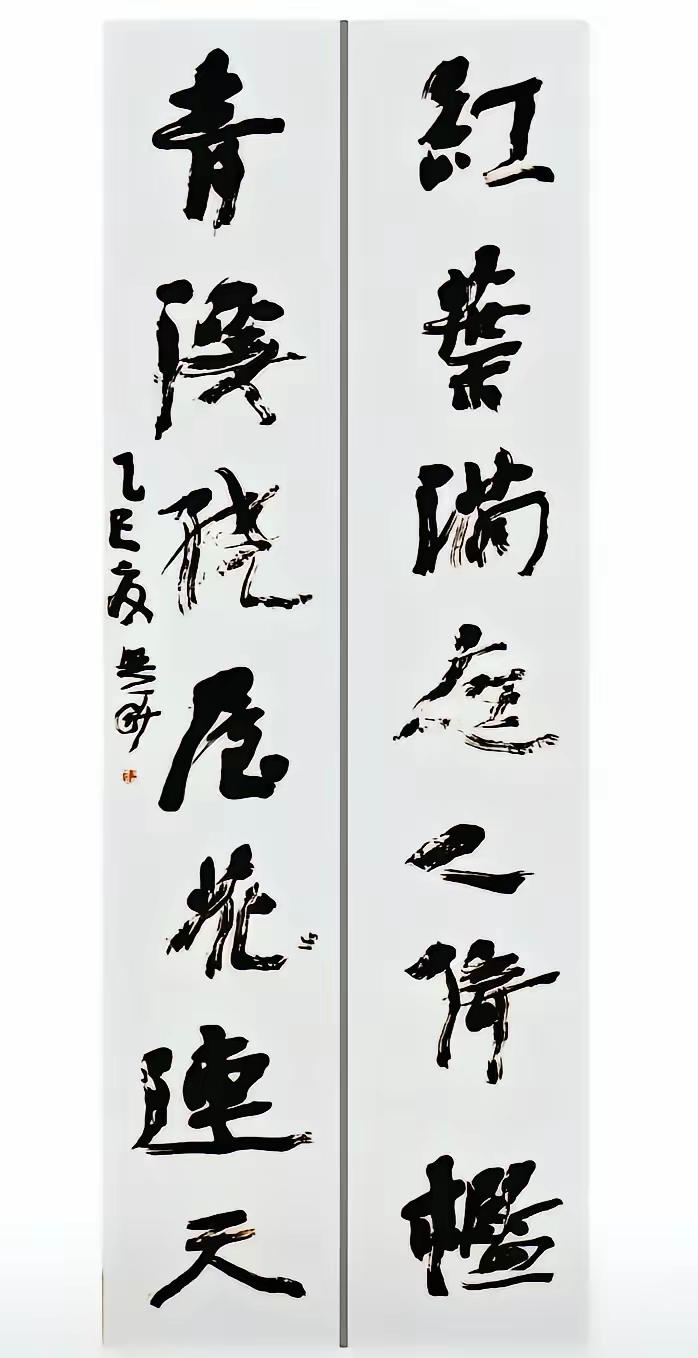

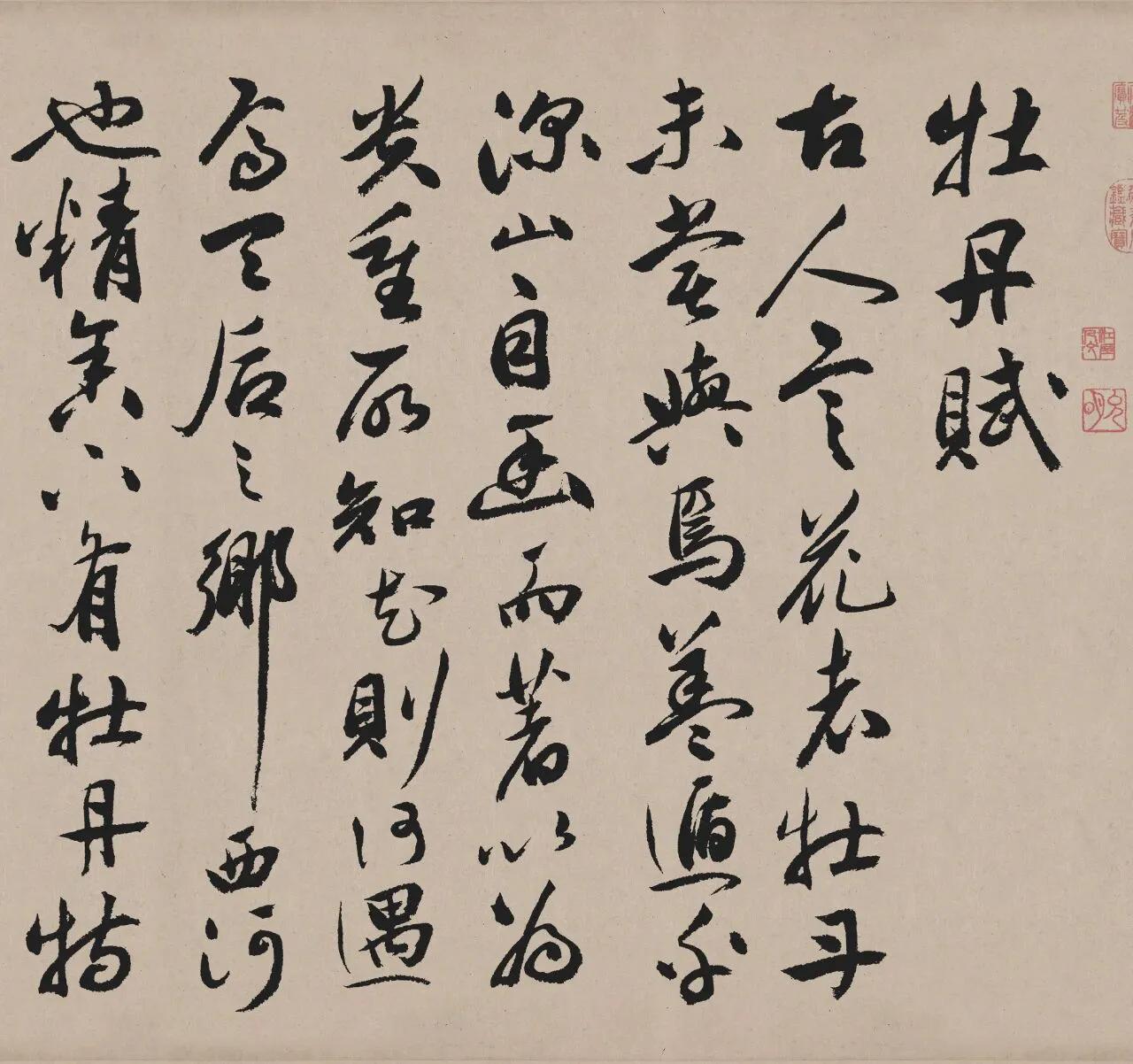

咱就先从最直观的感觉说起。你第一眼看到《宿罗浮诗》,是啥印象?是不是觉得满纸云烟,笔走龙蛇,感觉特别“狂”,特别“放”?没错,这就是祝允明草书给你的“下马威”。但咱不能光看热闹,得看门道。这“狂放”的背后,可不是胡乱涂抹,而是建立在极其精密的“法度”之上的。这就好比一个顶级的舞蹈家,在台上看似随心所欲地跳跃旋转,其实每一个动作都严格符合节拍和肌肉发力的原理。祝允明的草书,就是这样的“自由舞蹈”。他的“狂”,是技术纯熟到极致后,情感和技法融为一体的自然流露,是一种“从心所欲不逾矩”的境界。理解了这一点,我们再往下看,就不会只觉得它“乱”,而是能开始欣赏它节奏的美了。那么,支撑起这种“狂放而不混乱”感觉的核心技术是啥?首当其冲的就是 “用笔” 。祝允明的笔,堪称“魔术笔”。你仔细看他的线条,绝不是一划而过的“平铺直叙”。他的起笔,很多时候是“空中取势”,凌空而下,所以线条开头往往藏着一种力量,不露锋芒却内含筋骨。行笔过程中,那变化就更多了。他非常善于运用 “提按” 技巧,“提”起来时,线条细如游丝,但劲健不减,像钢丝一样有弹性;“按”下去时,笔墨酣畅淋漓,形成粗壮的块面,但绝不臃肿疲软。这一轻一重、一细一粗的交替,就形成了音乐般的节奏感。而且,他的转折处尤其见功夫,不是简单地画个圈,而是通过笔锋的微妙捻转和调锋,圆转中带着方折的意趣,使得线条骨力内含,充满韧劲。你临摹时如果只觉得他在“画圈”,那就还没摸到门道。光有灵动的线条还不够,字怎么“站队”,也就是 “结字” ,是祝允明草书的另一大看点。他的字,可以说是“因势生形”,完全打破了我们习惯的方块字格局。大小、欹侧、疏密对比极其强烈。有的字突然写得很大,像个将军一样雄踞一方;旁边的字可能就骤然缩小,如士卒簇拥。有的字重心压得很低,显得稳如磐石;下一个字可能就身姿摇曳,仿佛要翩翩起舞。这种大胆的变形和组合,初看不可思议,细品却无比和谐。它就像一支交响乐,有高音有低音,有急促有舒缓,共同构成丰富的旋律。我们自己在写字时,常常不敢这样“造险”,所以字显得平。学祝允明,就是要学他这种敢于打破常规,在动态中寻求平衡的胆量和智慧。如果把眼光从单个字扩大到整篇,也就是看 “章法” ,那《宿罗浮诗》就更像一幅精心设计的抽象画了。你会发现,他的字和字之间,行与行之间,关系无比密切。上一笔的收笔,常常顺势就成了下一个字的起笔,气息贯通,这叫“笔断意连”。更妙的是,他通过字组来制造节奏群,几个字缠绵在一起,形成一个密集的“视觉块”,接着可能会用一两个疏朗的字来“透气”,形成疏密对比。整篇看下来,墨色浓淡干湿的变化也自然丰富,这可不是刻意蘸墨调出来的,而是笔酣墨饱时一气呵成,自然形成的“墨韵”。这种全局的谋划能力,使得他的作品即便抛开文字内容,纯粹作为视觉艺术来欣赏,也极具冲击力和美感。

聊了这么多技法,最后咱们落到实际的学习上。面对祝允明这样高段位的草书,我们该怎么学?直接上手就临?大概率会写得一塌糊涂,徒具其形,满纸败笔。我给大家的建议是“曲线救国”。首先,你得有“二王”(王羲之、王献之)一脉的草书基础,知道草法的规范和笔法的源流,这是“法度”的根基。其次,强烈建议你去练练唐代孙过庭的《书谱》。 《书谱》是草书,但法度极其严谨,用笔清晰,是连接规矩与狂放的绝佳桥梁。把《书谱》的用笔和控笔能力练到位了,你再回过头来看祝允明,就会发现,他那些看似疯狂的线条,其实都能在《书谱》里找到源头和依据。这时候你再动手去感受祝允明,就不是瞎摸了,而是带着理解去对话,去体会他如何在前人的法度上,纵情地抒发自我。记住,临摹他的字,重点不在于写得跟他一模一样,而在于理解并练习他制造矛盾(大小、疏密、欹正)又解决矛盾(达到整体和谐)的高超手段。