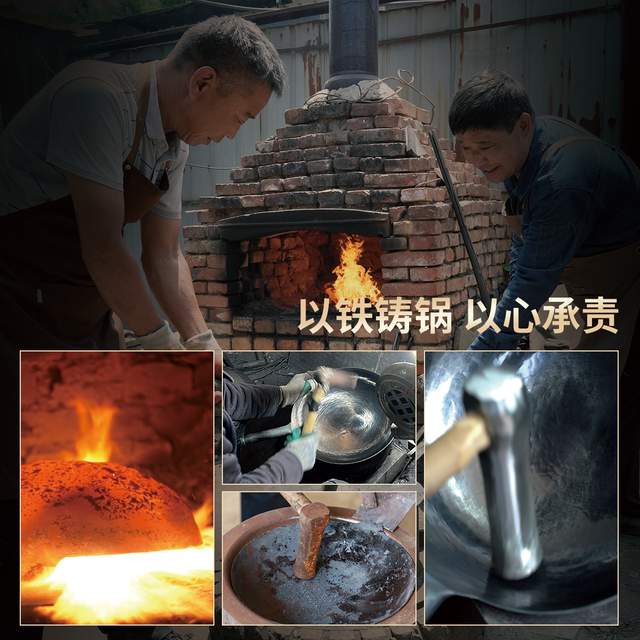

凌晨五点的章丘,薄雾还未散尽,匠合锤的锻铁坊已升起袅袅青烟。风箱 “呼嗒” 作响,赤红的铁坯在炭火炉中翻滚,随着他手中八斤重的铁锤落下,“铛 —— 铛 —— 铛 ——” 的声响穿透街巷,这是属于章丘铁锅的千年韵律,也是老匠人对抗机器量产时代的倔强坚守。

老师傅们手掌上的老茧比铁锅的纹路更厚重。“匠合锤工艺,讲究的是‘一火千锤’,少一锤都不成器。” 他夹起烧得通红的铁坯放在铁砧上,徒弟手持小锤轻点标记,他抡起大锤精准落下,火星溅在青石板上,瞬间化作细碎的光点。每一次锻打都有讲究:第一百锤定锅形,要保证锅身圆正无偏差;第三百锤修锅壁,需让厚度均匀如蝉翼;第八百锤锻锅沿,得磨出温润的弧度不伤手。三个小时、一千两百次锻打后,原本生硬的铁坯渐渐有了 “筋骨”,锅身泛着细腻的金属光泽,用手指轻敲,声音清脆如磬 —— 这是机器流水线永远复制不出的 “生命回响”。

在隔壁的现代化工厂里,不锈钢锅坯在机械臂上流转,冲压、抛光、喷涂,三分钟就能产出一口 “完美” 的铁锅。可冯师傅从不羡慕:“机器造的是‘商品’,咱手工锻的是‘物件’。” 他指着墙上挂着的手工铁锅,锅内壁布满细密的锻打纹路,“这纹路是‘呼吸孔’,炒菜时能锁住油气,用得越久越光滑,就像跟人养出了感情。” 去年有位北京来的顾客专程来定制铁锅,说家里用了三十年的章丘铁锅,锅沿被磨得发亮,却舍不得扔,“那口锅煮过孩子的满月酒,熬过老人的病号饭,是家里的念想。”

如今,章丘城里坚守合锤工艺的匠人只剩十余人。有人劝冯师傅改用机器量产,他却摇着头说:“老祖宗传下的手艺,不是用来赚钱的,是用来守住‘温度’的。机器造的锅冷冰冰,可咱一锤一锤锻出来的锅,带着匠人的力气,带着烟火气,能让家常菜更有滋味。” 每天傍晚,锻铁坊的炉火渐渐熄灭,冯师傅会把当天锻好的铁锅擦拭干净,摆在窗边。夕阳洒在锅身上,那些细密的锻打纹路仿佛活了过来,诉说着关于坚守与传承的故事。

或许,在这个追求效率的时代,手工锻铁的速度很慢;或许,千锤百炼的成本很高。但正是这些老匠人的固执,让章丘铁锅没有沦为流水线上的 “工业品”,而是成为承载生活记忆、带着 “生命温度” 的手作珍品。当我们端起一口手工锻打的章丘铁锅,尝到的不仅是饭菜的香,更是千年匠心沉淀的暖。