数据显示,我国儿童抗生素使用率远超国际水平——普通感冒中抗生素处方率高达50%-70%,远超世界卫生组织建议的30%上限。许多孩子似乎陷入了一场看不见的抗生素循环:感冒发烧→输液吃药→暂时好转→反复感染→再用抗生素……

家长们焦虑困惑:为何孩子总在“消炎”?为何医生频繁开出抗生素?为何普通小病也要挂水?这一切背后,是多种复杂力量的交织作用。

认知偏差:抗生素≠消炎药

许多家长将抗生素视为“万能消炎药”,孩子一发烧或咳嗽就急于使用。实际上:

抗生素只针对细菌感染,对普通感冒(多为病毒引起)毫无作用

真正的“炎症”是身体防御反应,病毒性炎症抗生素无效

盲目使用反而破坏体内菌群平衡,削弱孩子自身抵抗力

某儿科主任曾叹息:“太多家长抱着发烧孩子冲进诊室第一句话就是‘医生快给开点消炎药输液吧!’”

医疗现实:复杂压力下的处方笔

医生开具抗生素有时源于多重现实压力:

诊断困境:早期细菌与病毒感染症状高度相似,尤其在急诊快速判断压力下,部分医生可能倾向于“预防性”使用抗生素以求保险。

沟通成本与家长焦虑:面对强烈要求“快速见效”的焦虑家长,详细解释不用抗生素的理由可能耗时耗力,部分医生可能选择“顺应”要求。

基层挑战: 部分基层医疗机构诊疗能力或检测手段有限,精准判断感染源有难度。

以药养医阴影:个别地方残留的“以药养医”机制,可能导致经济利益驱动下的抗生素滥用(尽管医改大力纠正,影响未完全根除)。

社会因素:看不见的推手

药店监管漏洞: 尽管处方药规定严格,但仍有部分药店在无处方情况下随意售卖抗生素,为家长自行用药提供渠道。

养殖业抗生素残留:畜牧业中抗生素的预防性使用甚至滥用,可能导致低剂量抗生素通过食物链(肉、蛋、奶)长期、被动地进入儿童体内,虽不直接治病,却潜移默化地增加环境中的耐药性压力,并可能微妙干扰儿童肠道菌群的早期建立。

信息过载与误导:网络充斥鱼龙混杂的医疗信息,部分家长受错误引导自行判断用药。

孩子自身特点:易感背后的脆弱

儿童免疫系统发育尚不成熟,是感染性疾病易感人群:

婴幼儿免疫系统未健全,更易被细菌乘虚而入

集体生活环境中交叉感染概率大增

部分孩子存在基础健康问题(如过敏、哮喘)增加继发细菌感染风险

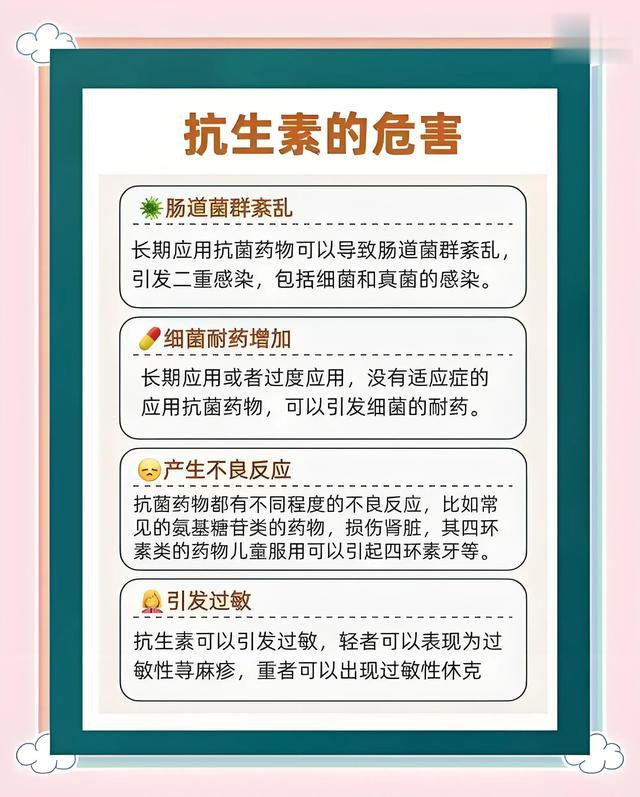

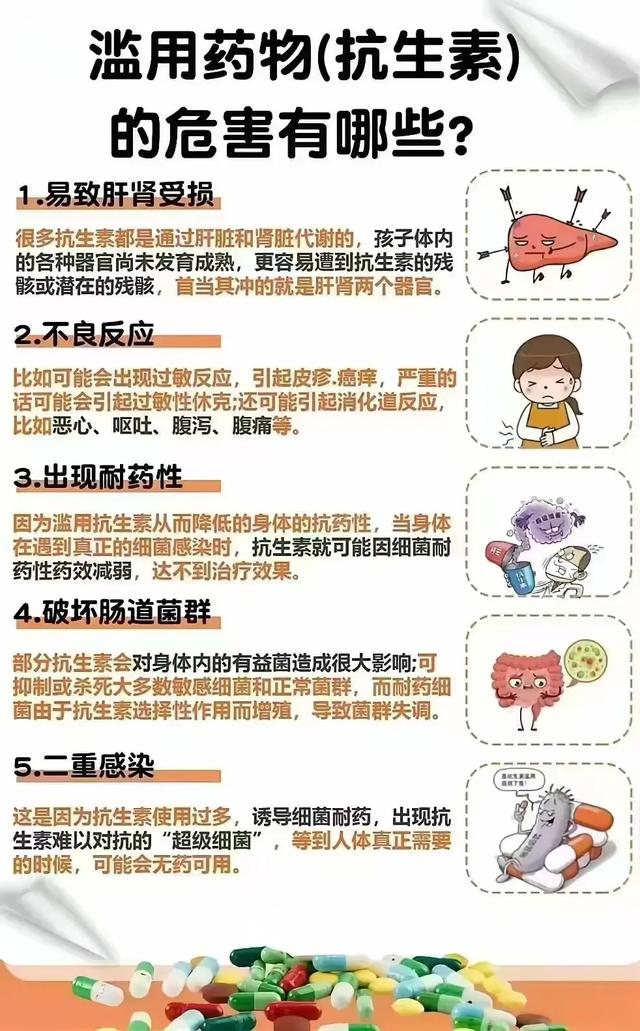

滥用代价:看不见的侵蚀

抗生素滥用的危害深远而隐蔽:

耐药性危机:过度使用催生“超级细菌”,使真正需要抗生素时药物失效。每年全球约70万人死于耐药菌感染,儿童是高风险人群。

肠道菌群灾难: 抗生素不分敌友,会重创对孩子生长发育至关重要的肠道菌群。研究表明,儿童期使用广谱抗生素与远期肥胖、过敏、自身免疫性疾病风险增加存在关联。

掩盖病情风险:滥用可能暂时掩盖症状,延误严重疾病(如某些类型脑膜炎)的及时诊断与正确治疗。

*不必要的副作用:孩子可能承受皮疹、腹泻、恶心等药物不良反应,甚至严重过敏反应。

破局之道:守护孩子成长的微生态

改变现状需要多方合力:

家长认知升级:

明白抗生素只杀细菌不抗病毒,普通感冒、流感通常无需抗生素。

学会观察:病毒性感染常表现流涕、喉咙痛、咳嗽;细菌感染可能伴持续高烧、脓痰、精神萎靡等(但需医生判断)。

就医时主动“三问”:孩子是细菌感染吗?抗生素是必需的吗?有没有更温和的选择?

绝不自行购买或随意停药,严格遵医嘱完成疗程。

重视支持疗法:保证休息、充足水分、合理膳食、必要时对症退热止咳。

医生审慎与沟通:

严格掌握用药指征,推行“精准用药”原则。

加强医患沟通,耐心解释用药或不用药的科学依据。

提升快速检测能力(如C反应蛋白、降钙素原检测),辅助感染源判断。

监管持续发力:

药店严格执行抗生素处方药规定。

深化医疗改革,切断不当利益链。

加强养殖业抗生素使用监管,严控残留。

社会共同关注:

媒体与专业人士持续科普,纠正“抗生素=消炎药”的错误观念,提升公众对耐药性危机的认识。

孩子不是缩小版的成人,更不是抗生素的试验田。每一次用药,都在参与构建他们体内微小的生态王国。

当孩子再次发烧,愿我们有勇气放下“消炎药”的执念,让医疗回归科学与理性——真正的爱,是懂得克制与等待。当整个社会都学会审慎对待每一粒抗生素时,孩子们体内的微生态才能免受战火蹂躏,在宁静中茁壮生长,这宁静,恰是健康最有力的基石。