在商业银行信贷业务中,“被担保”正成为部分民众遭遇的法律困境——或因不知情签字、或因合同文件缺失,最终却面临法院判决承担担保责任的结局。这一现象的核心争议,始终围绕保证合同的成立与效力展开,而商业银行的操作合规性、司法程序的公正性,则直接决定了普通民众的合法权益能否得到保障。

一、保证合同的意义,担保人责任承担的“法定前提”。根据《民法典》及《民法典担保制度解释》,保证合同是确定担保人责任的核心依据,其成立与生效需满足严格的法律要件,绝非“签字即担责”的简单逻辑。保证合同的成立,无合同则无责任,合同不规范视为无效合同。保证合同的成立,必须具备“明确的担保意思表示”与“书面形式”两大核心要素。实践中,部分商业银行存在“简化流程”甚至“违规操作”,导致保证合同成立的法定要件缺失,此时担保人不应承担责任。无书面合同不成立:法律明确要求保证合同需以书面形式订立,包括单独的保证合同、主合同中的保证条款,或担保人出具的具有担保性质的函件。若商业银行仅能提供担保人签字页,却无法出示完整的保证合同文本,或签字页与合同正文无骑缝章、页码不连贯,应认定保证合同未成立。无担保意思不成立:部分民众因“被欺骗”“被误导”签字,如商业银行工作人员以“见证人”“联系人”为由诱导签字,或合同条款中未明确标注“保证人”身份及担保责任范围,此时签字行为不构成担保意思表示,保证合同同样不成立。例如,某案例中,银行让借款人亲属在“贷款申请表”上签字,却未告知其需承担担保责任,法院最终认定保证合同不成立,驳回银行诉求。

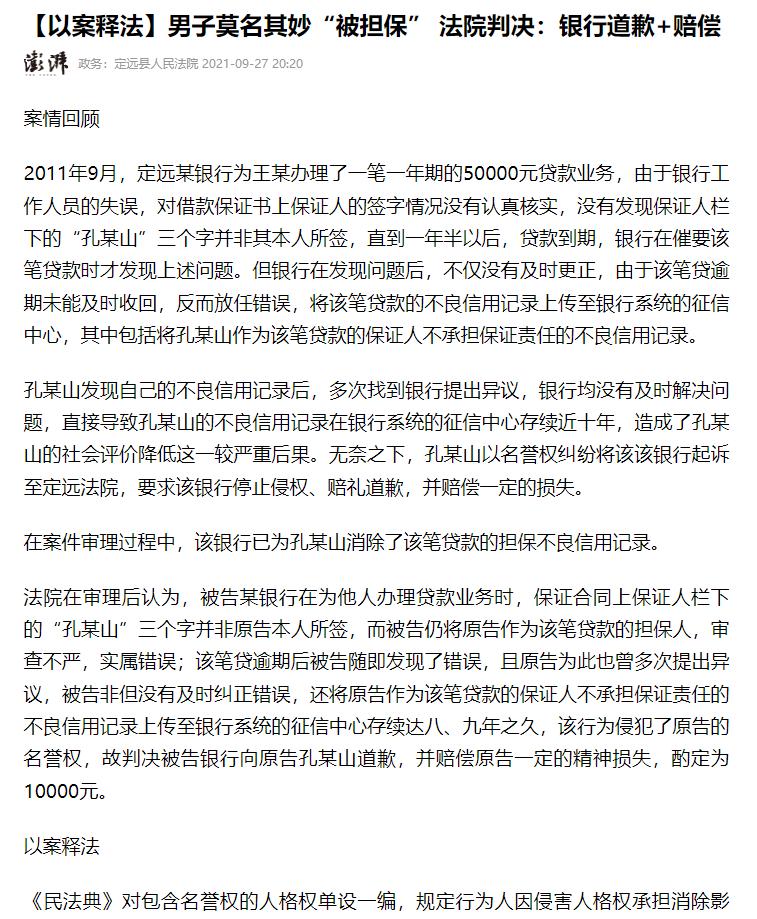

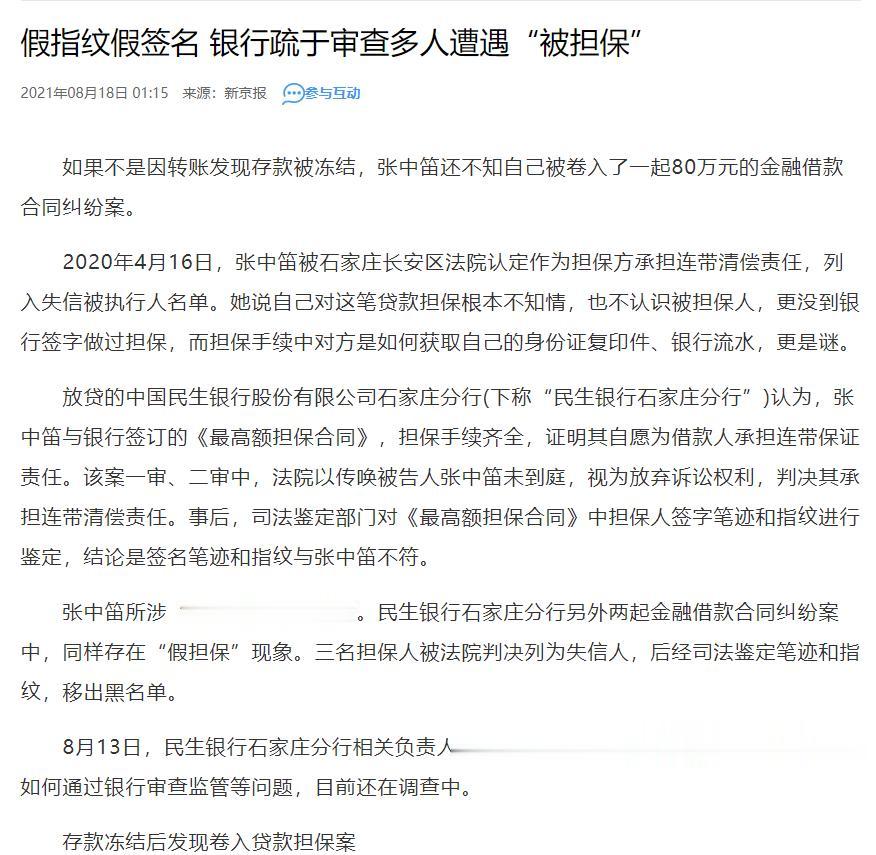

保证合同的生效的主要节点,合规签字是关键。即便保证合同形式完整,其生效仍需满足“签字真实”“内容合法”两大条件,这也是商业银行容易出现“猫腻”的环节,在合同上银行的替担保人签字。签字真实性争议就是在实践中,代签、伪造签字是常见问题。部分商业银行工作人员为完成放贷指标,在担保人未到场的情况下代签合同,或利用民众对法律文书的不熟悉,诱导其在空白合同上签字。此时,若担保人能提供笔迹鉴定报告证明签字非本人所签,保证合同自始无效。 内容合法性瑕疵:保证合同内容需符合法律规定,如约定“债务人不能履行债务时,由保证人承担责任”的一般保证,与“债务人不履行债务时,保证人即承担责任”的连带责任保证,需明确标注。若商业银行故意模糊保证类型,或约定“保证期间无限长”(法律规定保证期间最长不超过主债务履行期限届满后2年),相关条款无效,担保人可主张免除责任。

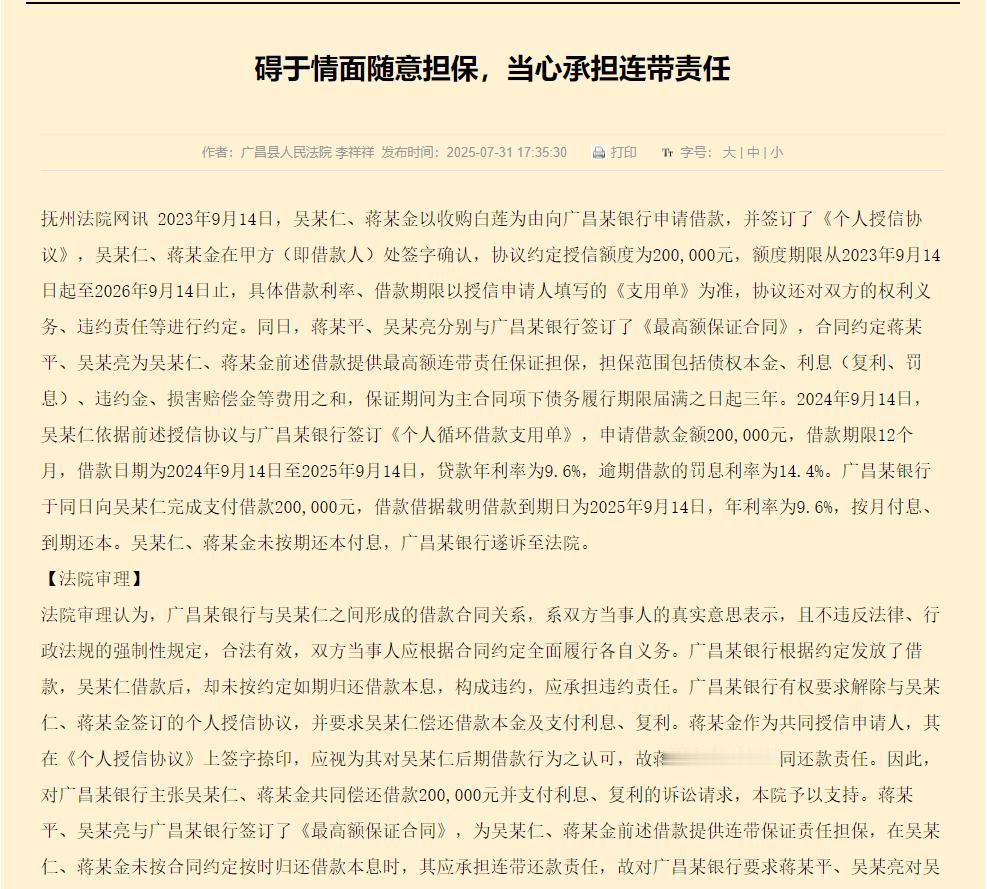

担保人责任的边界,那就是仅对“有效合同”担责。在保证合同成立且生效的前提下,担保人的责任也并非“无限兜底”,其承担责任的范围需严格限定在法律框架内。1. 责任范围以合同约定为准,担保人仅对合同中明确的主债权金额、利息、违约金等承担责任,若商业银行擅自扩大债权范围(如额外收取“服务费”“手续费”),担保人无需对超出部分担责。2. 保证期间内未主张权利可免责,若商业银行未在保证期间内(约定或法定期间)向担保人主张权利,担保人的保证责任自动免除。实践中,部分银行因自身疏忽错过保证期间,仍起诉担保人,法院应驳回其诉求。3. 债务人欺诈可主张免责是债权人的要害。若债务人与商业银行恶意串通,骗取担保人提供担保(如虚构贷款用途、隐瞒债务人信用状况),担保人可主张保证合同无效,不承担责任。

二、商业银行起诉环节的“猫腻”于惯用的伎俩。

从合规缺失到程序违规。当商业银行起诉担保人承担责任时,部分机构为追求胜诉,可能在证据准备、程序操作中存在违规行为,这些“猫腻”直接损害担保人的合法权益。证据链瑕疵要知道,用“碎片化材料”替代完整合同。商业银行起诉时,需提供主合同(借款合同)、保证合同、放款凭证、催收记录等完整证据链。但实践中,部分银行存在以下问题。缺失关键证据市新招,仅提供保证合同,却无法提供主合同原件,或主合同中债务人签字与保证合同中担保人签字非同一时间、同一地点签署,无法证明担保与主债务的关联性;部分银行甚至无法提供放款凭证,无法证明借款已实际发放,此时保证合同因“主债务未发生”而失去效力。篡改证据内容就是为满足起诉条件,部分银行擅自修改保证合同中的关键条款,如涂改保证期间、增加担保金额,或在催收记录中伪造担保人签收信息。此类篡改证据若被查实,不仅会导致银行败诉,相关责任人还可能涉嫌伪造证据罪。

程序违规的事实,利用信息差剥夺担保人抗辩权。银行在起诉及庭审过程中,部分商业银行通过“程序违规”压缩担保人的抗辩空间。隐瞒送达地址,明知担保人的有效联系方式,却向法院提供错误地址,导致担保人无法收到起诉状、开庭传票,最终法院缺席判决,担保人丧失当庭质证、抗辩的权利。 虚假陈述误导法院:在庭审中,银行代理人故意隐瞒保证合同签署时的真实情况,如否认“诱导签字”“空白合同”等事实,或夸大债务人的还款能力,掩盖自身放贷审查不严的责任。审查失职导致放贷时忽视担保意愿,起诉时“甩锅”担保人。部分商业银行在放贷环节未履行严格的审查义务,为快速放款降低担保门槛,起诉时却将责任全部推给担保人。未核实担保人身份及代偿能力:对担保人的职业、收入、资产状况未做实质审查,甚至允许无代偿能力的老年人、学生作为担保人,后期债务人逾期后,直接起诉担保人“兜底”。未履行“提示说明义务”:根据《消费者权益保护法》,商业银行向普通民众(非专业担保人)提供担保服务时,需对保证责任、保证期间等关键条款进行明确提示和说明。若银行未履行该义务,担保人可主张“格式条款无效”,减轻或免除责任。

三、司法程序中的瑕疵,从“瑕疵判决”到“执行违规”的维权难点。即便商业银行存在违规行为,若法院在审理、执行环节出现程序瑕疵,仍可能导致担保人“被判决担责”,而后续的申诉、重审程序也可能因“司法壁垒”难以推进。“枉法裁判”风险就是事实不清仍下判。法院审理此类案件时,需以“事实为依据、法律为准绳”,但若存在以下情况,可能导致判决瑕疵:忽视关键证据审查:对商业银行提供的保证合同、签字真实性未做严格审查,如未同意担保人提出的笔迹鉴定申请,或对合同中的矛盾条款(如保证期间约定不一致)未做实质认定,直接依据银行主张下判;或者担保人前后不一致,也就是借新还旧担保人不一致。缺席判决滥用,在未穷尽送达方式(如仅公告送达,未尝试电话、短信、邮寄等方式)的情况下,轻易采用缺席判决,剥夺担保人的抗辩权。部分案例中,担保人因出差、生病暂时无法到庭,法院仍缺席判决其承担责任,明显违背程序公正。未审核判决合法性在于老百姓不懂法导致。根据《民事诉讼法》,法院执行部门在执行前需审核判决的合法性与可执行性,但实践中,部分执行法院存在“机械执行”问题:忽视执行异议审查:担保人在执行阶段提出异议(如主张保证合同无效、判决存在瑕疵),执行法院未依法进行听证审查,直接驳回异议,继续强制执行担保人的财产(如冻结银行卡、拍卖房产),尤其威胁机关上班的干部。超范围执行:超出判决书中确定的责任范围执行,如额外冻结担保人家庭成员的财产,或对担保人的唯一住房、基本生活费用进行强制执行,违背“保障基本生活”的执行原则。

瑕疵判决难纠正的重点。当担保人认为判决存在错误,申请申诉或重审时,可能面临“立案难、审查慢”的困境:重审门槛过高:部分法院以“无新证据”为由,驳回担保人的重审申请,即便担保人提供了新的证据(如笔迹鉴定报告、银行工作人员的录音),也可能因“证据效力不足”未被采纳。程序拖延就是申诉、重审程序周期长,部分案件拖延数年仍无结果,担保人在此期间需持续承受财产被冻结、信用受损的压力,甚至因“执行不能”陷入生活困境。

四、百姓维权路径,从证据留存到法律救济的全流程指引

面对“被担保”的困境,普通民众并非无计可施,关键在于及时留存证据、依法主张权利,通过合法途径维护自身权益。在涉及银行担保签字时,民众需保持警惕,避免因“无知”或“轻信”陷入困境。查合同内容要看好,仔细阅读合同中是否明确标注“保证人”身份,以及保证责任类型(一般保证/连带责任保证)、保证期间、担保金额等关键条款,拒绝在空白合同、模糊条款的合同上签字。查债务人情况也是银行职责,了解债务人的信用状况、还款能力,避免为信用不良、无还款意愿的人提供担保。问清楚责任要向银行说明,向银行工作人员明确询问“签字后需承担什么责任”“若债务人不还款,自己是否需要还钱”,并保留相关沟通记录(如录音、聊天截图)。问维权途径的市走司法程序还是信访等,询问银行“若后期发生争议,如何通过合法途径解决”,了解自身的抗辩权利。 问文件用途市重点,对银行要求签署的非担保类文件(如“贷款申请表”“承诺书”),需明确其用途,避免被诱导签署具有担保性质的文件。

若被商业银行起诉,担保人需第一时间采取行动, 收集证据:整理与担保相关的所有材料,包括合同原件、签字时的录音录像、与银行工作人员的沟通记录、债务人的还款情况等,重点收集“保证合同不成立”“签字非本人”“银行违规操作”的证据(如笔迹鉴定报告、银行未履行提示说明义务的证据)。 委托律师:因担保纠纷涉及复杂的法律条款,建议委托专业律师代理案件,协助梳理证据链、起草答辩状,在庭审中有效抗辩。 积极应诉:无论是否收到传票,均需按时到庭应诉,避免缺席判决;庭审中需重点对银行证据的真实性、合法性提出质疑,如主张合同无效、责任免除等。

五、以制度完善破解“被担保”困局

“百姓被担保”问题,不仅关乎个体权益,更折射出商业银行信贷合规、司法程序公正的制度漏洞。要从根本上解决这一问题,需多方合力:商业银行需强化内部合规审查,严格落实担保合同签署的“双录”(录音、录像)制度,杜绝违规操作;法院需加强对保证合同效力的审查,严格执行程序公正,避免瑕疵判决;监管部门需加大对银行违规放贷、虚假诉讼的处罚力度,畅通百姓维权渠道。对于普通民众而言,面对银行担保需始终保持“理性与警惕”,签字前多一份谨慎,维权时多一份坚持,方能在法律框架内守护自身的合法权益,避免“莫名担责”的悲剧。

【免责声明】文章描述过程是根据聊城的实际案例得出、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。WX(WQ):13465761998