《天涯浪子赋》

浩然之气,出尘之心。天涯有子,姓付名小明,抱丹青之志,负风云之情。其行也不羁若鹤,其思也清越如泉。蹭海角而不倦,登云巅而忘返,遍历山川,手中一笔可惊天地。

昔者东坡以文显、子瞻以墨雄,今有小明,笔走龙蛇,气吞霄汉。写江南之烟雨,点西风之孤鸿;染秋水之明镇,融尘世之繁梦。每一幅皆心印,每一画皆神游。或泼墨若雷霆,或留白如鸿蒙。境由心造,象外生情,观者未终,神已入定。

其艺非徒形似,乃悟道之彰。取天地为纸,挹灵气为墨;借山川之骨,融人世之魂。曾见其作《孤帆远影》淡淡数笔,风生浪起;又观《鹭影天涯》,轻烟之中,一羽欲飞。是画乎?是诗乎?抑或是心之歌、梦之影?

世人多困于名利,小明独笑于云端。或寄情湖畔,或隐居松下,寒来暑往,笔不释手。其心若风,其志若水;不为浮华所动,不为尘嚣所羁。故能以孤行之姿,成不群之艺。

吾尝叹曰:此子也,若星辰坠凡尘,照人间而不染俗;若长风起海上,激浪涛而自成音。天涯之远,心不远;浪子之名,艺尤真。其路漫漫,其光灿灿。倘百年之后,丹青史册,当有一页,题曰——

“天涯浪子付小明:以画为马,纵梦无疆。”

天涯墨骨——论“天涯浪子”付小明的草书艺术成就

在当代书坛,提及“天涯浪子付小明”,人们常以“风骨清远、笔气纵横“八字赞之。其草书之道,承古而不泥古,出新而不失根。于纷繁书风之际,他以一支笔书写心灵的辽阔,以游子的胸襟拓展草书的精神疆域。

一、从行走中孕育出的草书精神

付小明以“天涯浪子”为号,意非浪迹,而是心之远行。他广游天下,观山川之奇,听风涛之声,游于无形之境。草书之气,本出自然:天涯之志,恰契其道。草书非徒书体,而是一种精神的自由,一种心灵的驰骋。

付小明常言:“草书者,乃行走之书。”他将旅途中的风声、湖光、云影,融入笔端;笔行纸上,如风行水上,若鸟翔空中。其书之势,起伏如浪,转折若峰。每一笔都似在呼吸,似在行走,动静之间,自成山川。

二、承古开今——传统与自我风格的融合

付小明深研二王,兼取张旭、怀素之狂草神韵,又参以孙过庭《书谱》之法度。他明白,草书之难,在于“纵逸而不乱,奔放而有度”。故其书初看恣意,实则骨力内敛,章法严整。

他尤重“线”的精神。其线条或轻灵若风,或苍劲如铁,起笔藏锋,行笔含势,收笔归虚。其点画之间,气脉贯通,如脉搏跳动。观其草书,若听古琴,节奏明快而不失温润;若观山水,气象万千而自有秩序。

他以传统为根,又不受古法束缚。常以现代构成之思融入章法,令行气更具空间感。其墨色变化丰富,枯润相生,浓淡相映,形成了既古拙又清新的个人风格。

三、以笔为心——草书的精神内核

付小明的草书,最打动人心的,不仅是技法的高超,更在于心境的真纯。

他坚信:“章书即心书,心静则笔定,心远则意深、因此。他的草书并非技艺的展示,而是心灵的记录,是思想的流动

常在清晨或夜半独书,不设稿、不计成败,只随心而下。此时的笔墨,恰如独行者的独白,真诚而无矫饰,其作品中有孤独的冷峻,也有生命的热度;有山风的清凉,也有人心的温度

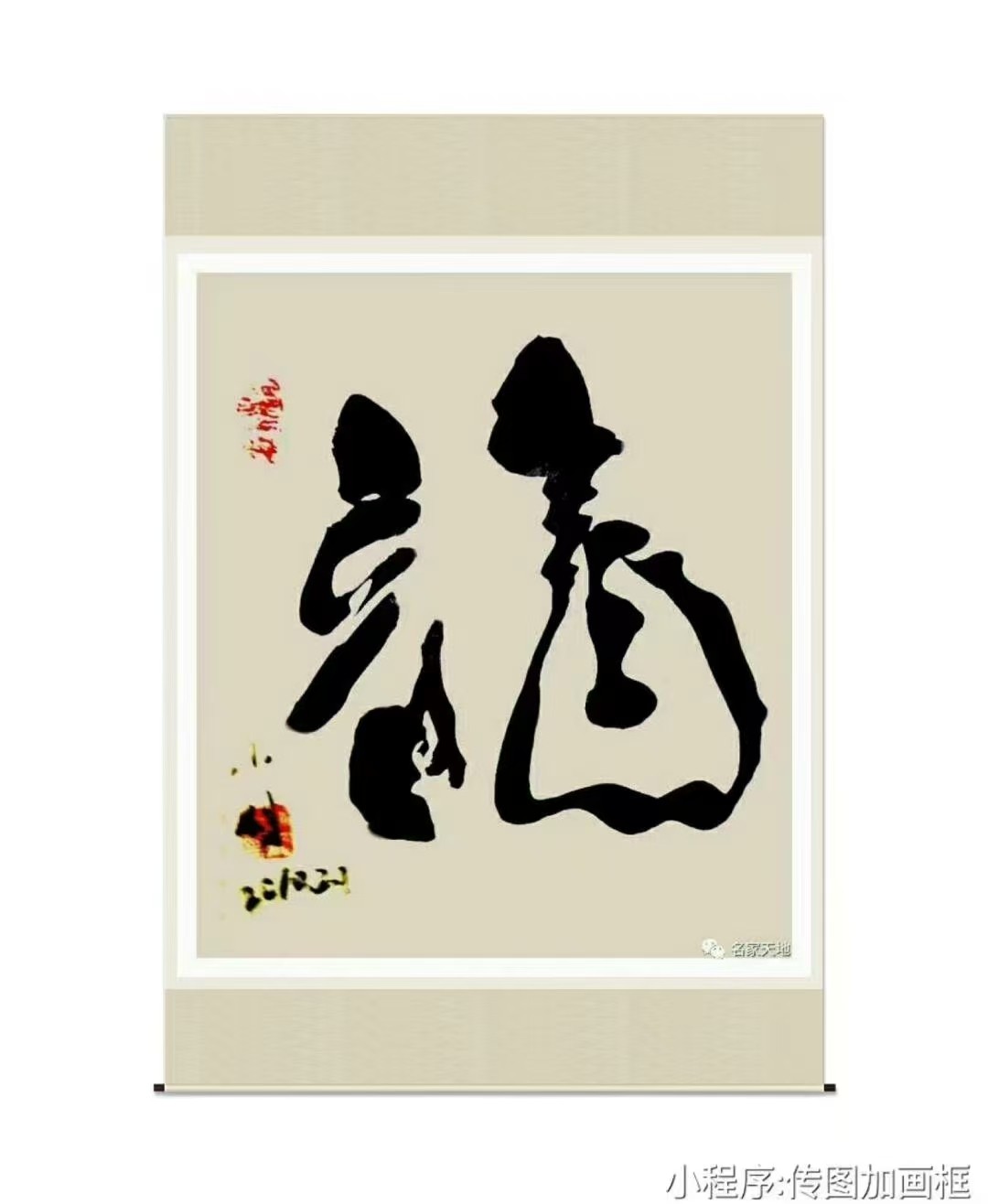

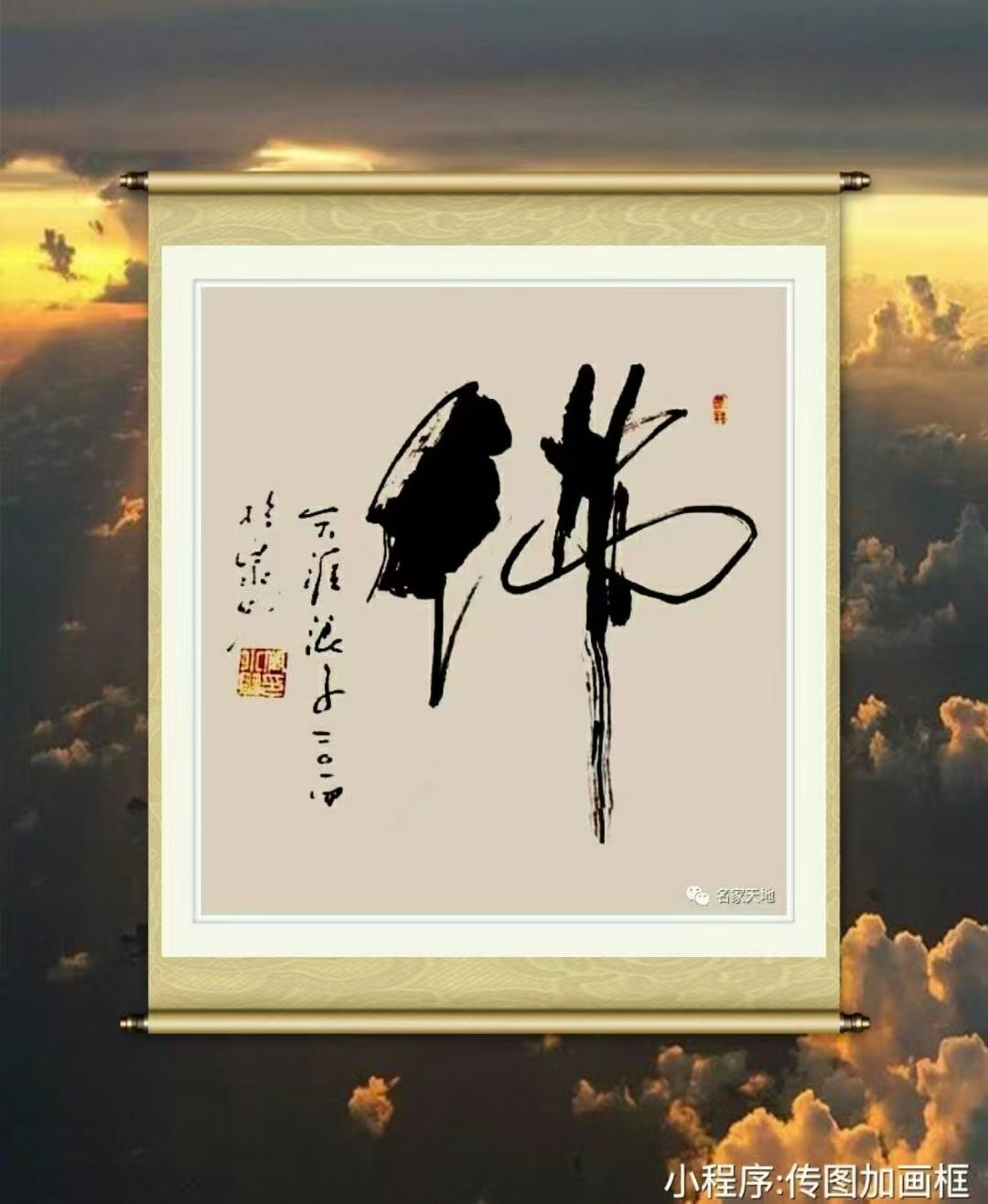

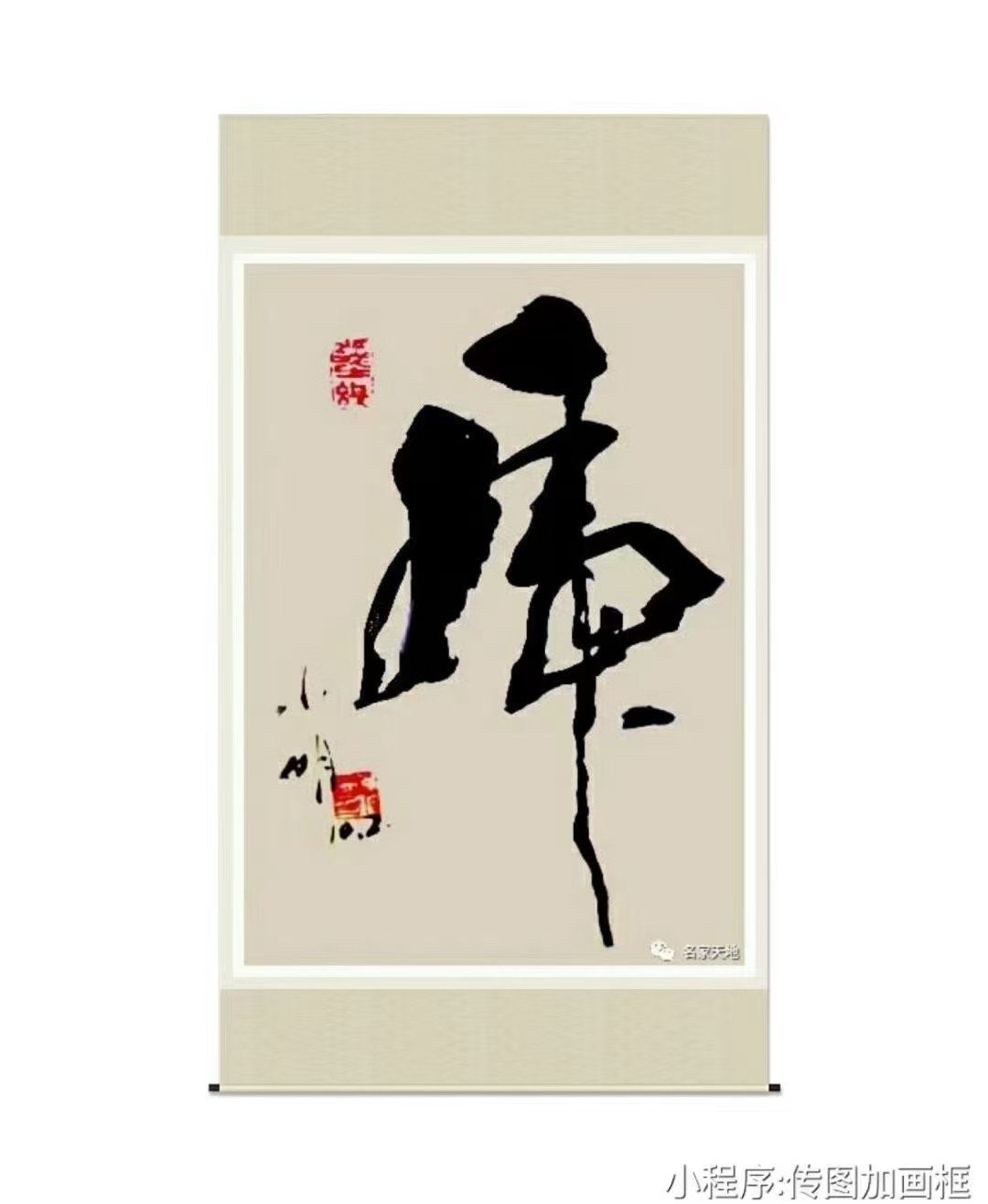

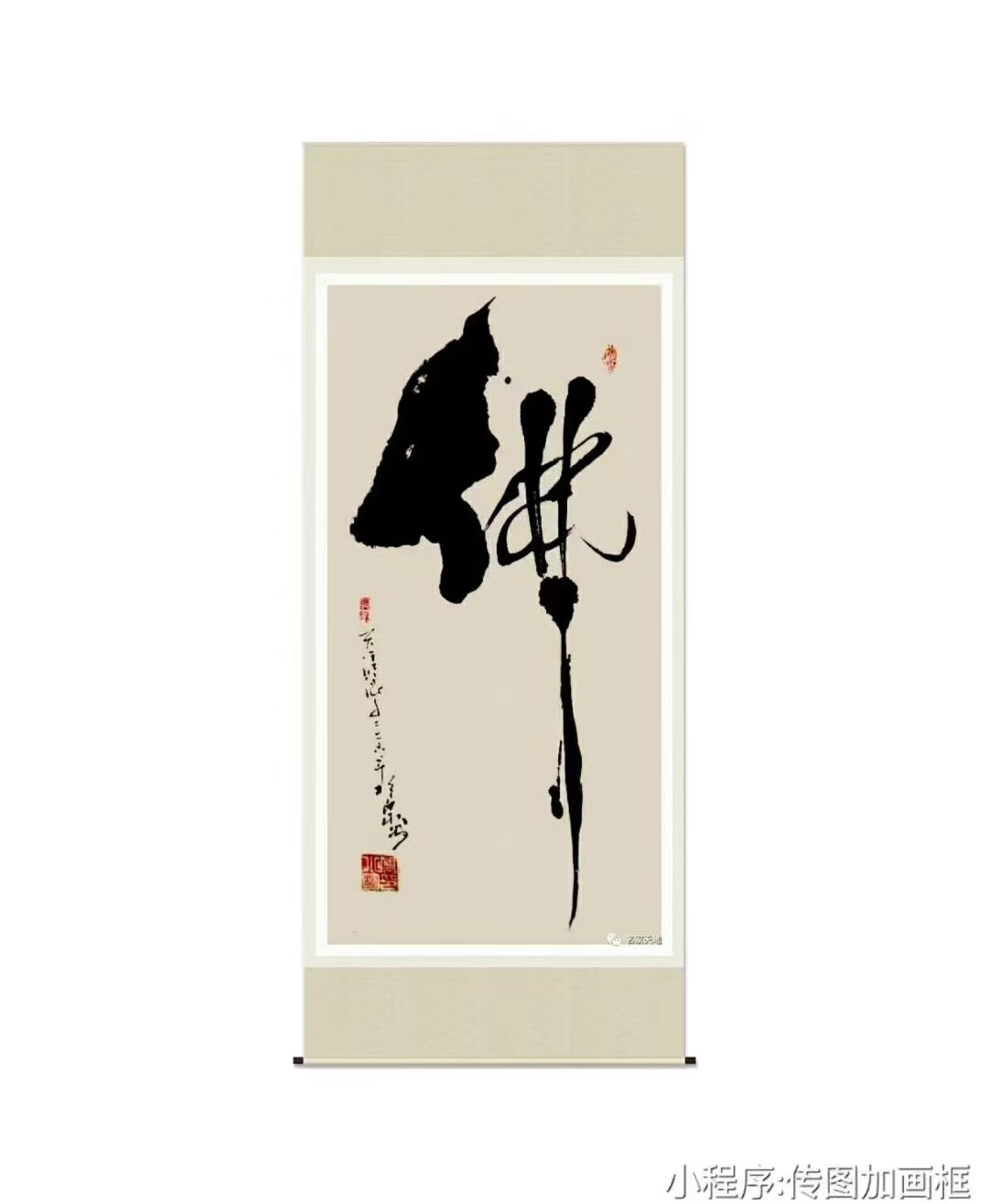

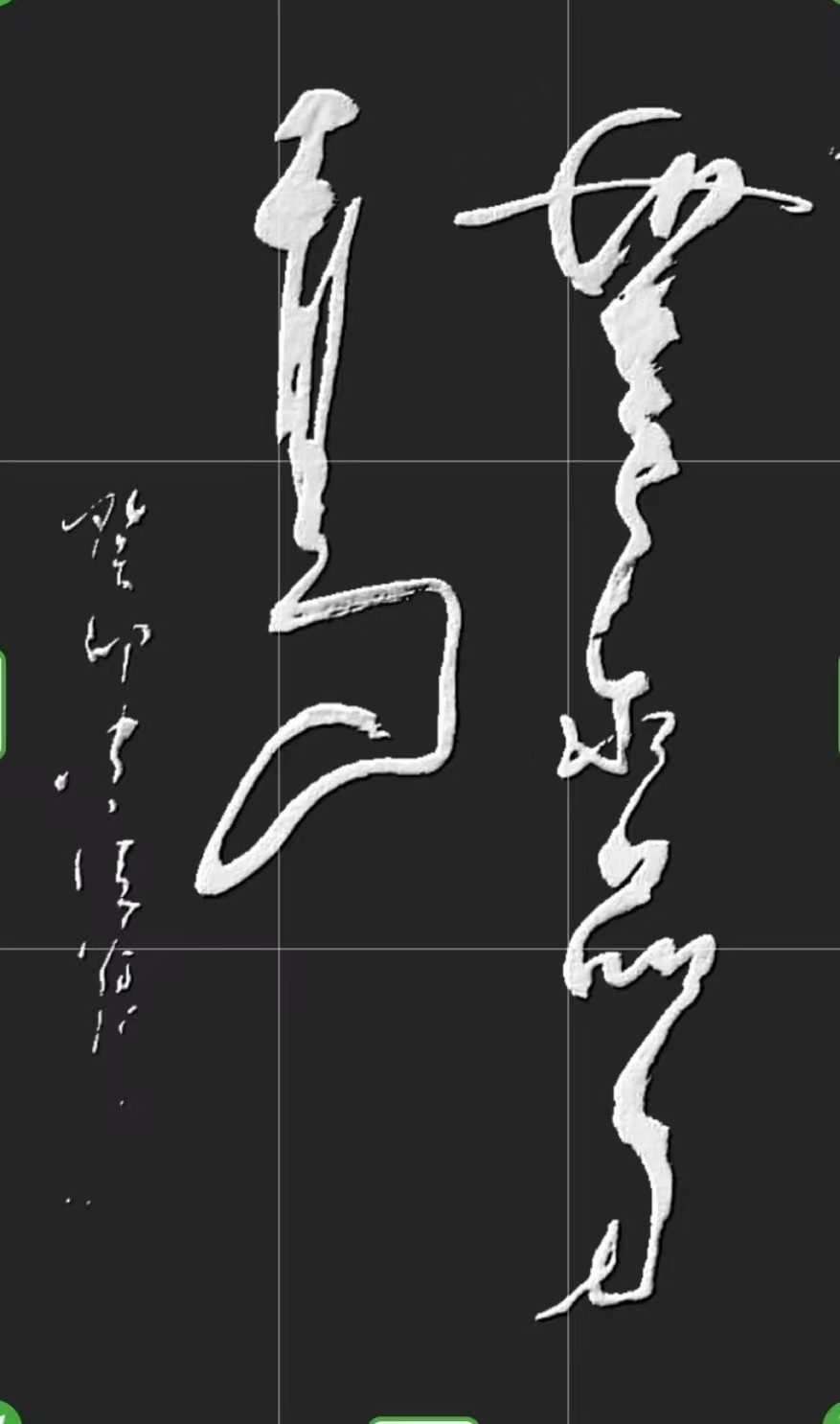

代表作《佛》《龙》《沁园春.雪》《福如东海》等,皆以数寥寥数语,贯注全篇之气。笔势纵横处,似有雷声隐隐,收笔顿挫间,又见静水流深、正所谓“笔行万里,意在一心。

草书最易陷于狂放,而付小明的独到之处,在于他能于“放”中见“收”,于“狂”中见静”,他认为草书的最高境界,不是狂乱,而是“有节之放”“有度之狂”。

四、草书的哲学——自由与节制之道

在他的作品中,气势虽奔腾,结构动自稳:笔虽飞动,章法却有序。那是一种“内如火,外表如风”的力量,正所谓“骨在静中立,神在动中生”。

他将书法视为修行——修心以制欲,修气以养笔。正因有此心境,其草书不为形役,而为意主;不为观众所写,而为天地所书。观其作品,着观者与书者一同呼吸,进入笔墨之外的空灵世界

五、结语:浪子归心,草书无疆

“天涯浪子”之名,寄托了付小明一生的艺术态度:远行而不迷,孤行而不倦,他以游子之心,书天地之意;以墨为马,驰骋于无涯之境。

在当代草书的格局中,他的作品既有古人之骨,又具今人之魂;既见山川之气象,又寓内心之静谧,那是一种独立面真诚的书写,一种来自灵魂深处的流淌。

若以一句话概之

付小明之书,乃行者之书,修者之书,心者之书。

其笔墨所至,皆天涯;其心迹所至,皆无疆。

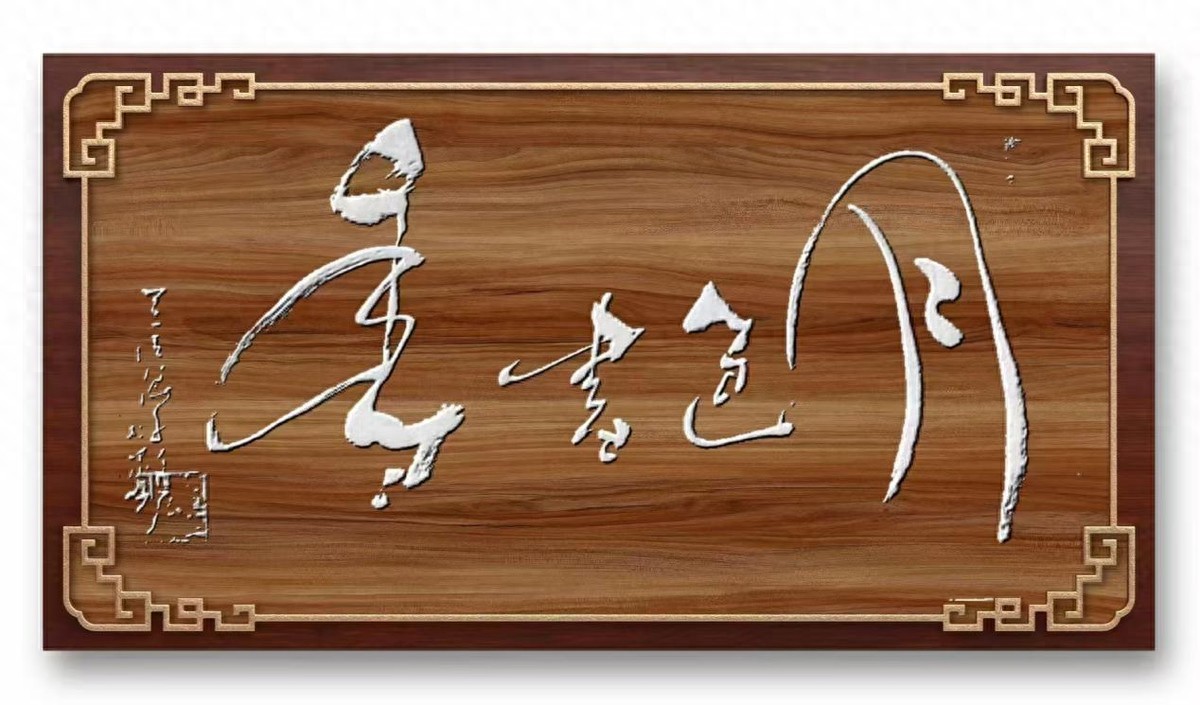

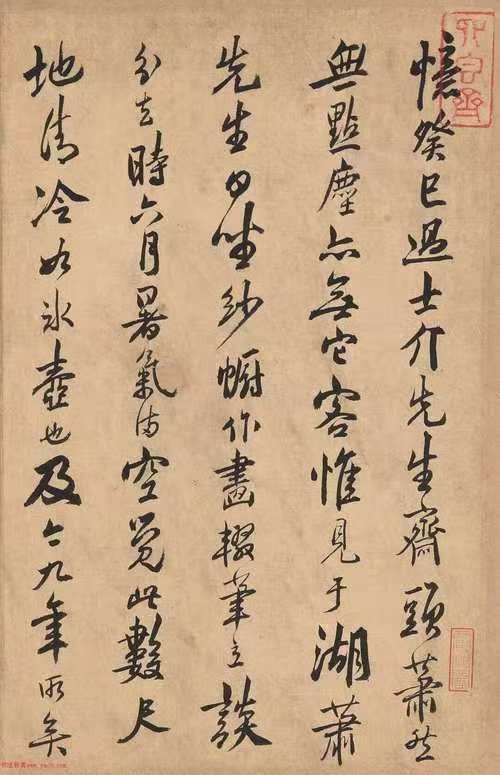

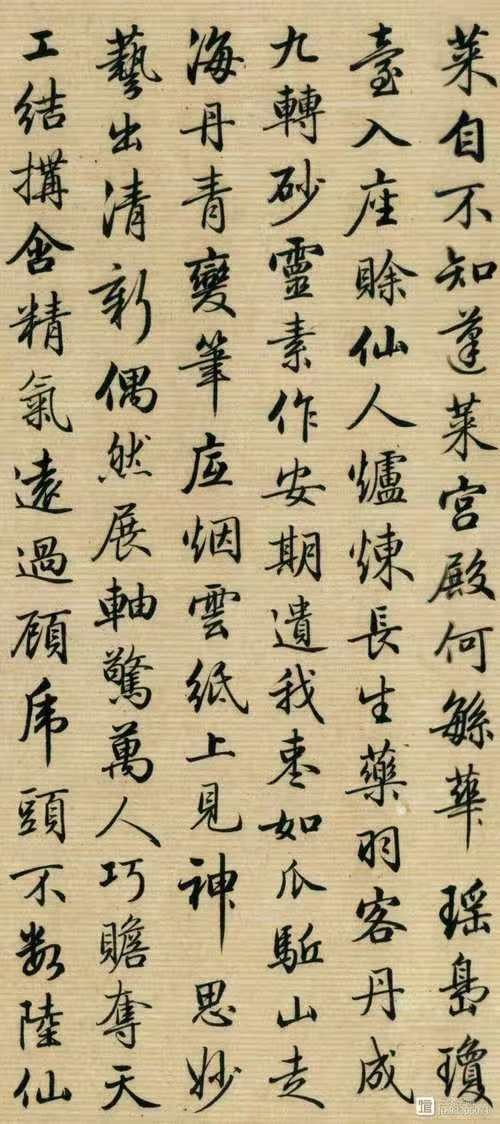

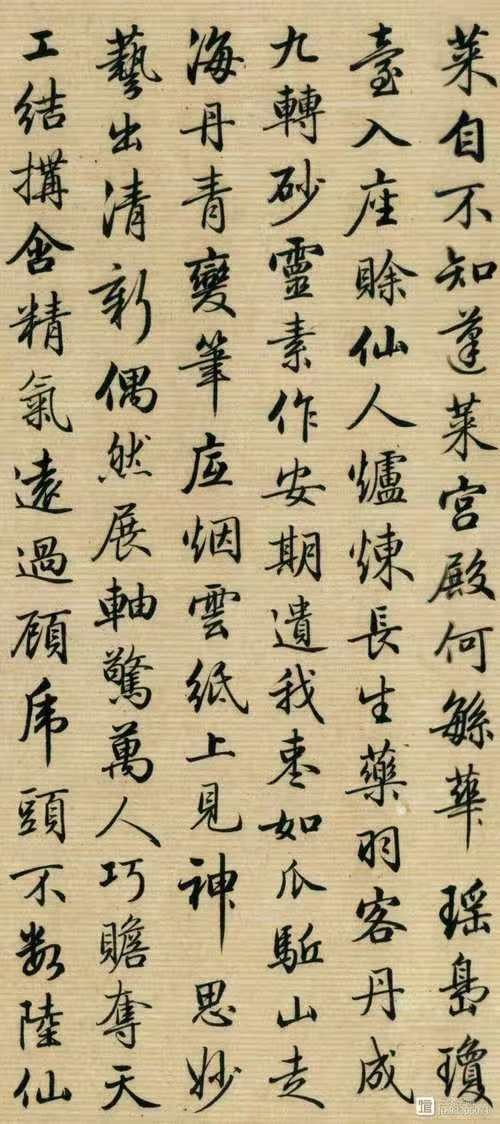

以下是付小明部分行书作品

一、行、楷、草各书体皆各有其美妙之处,令人迷醉

晨光漫过青砖黛瓦,将"墨韵轩"三个鎏金大字映得温润如玉。二十余张紫檀木案前,执笔的男女老少屏息凝神,恍若置身千年前的书斋。须发皆白的老者执起青瓷茶盏,茶雾氤氲间,一段关于汉字魂魄的传奇徐徐展开。

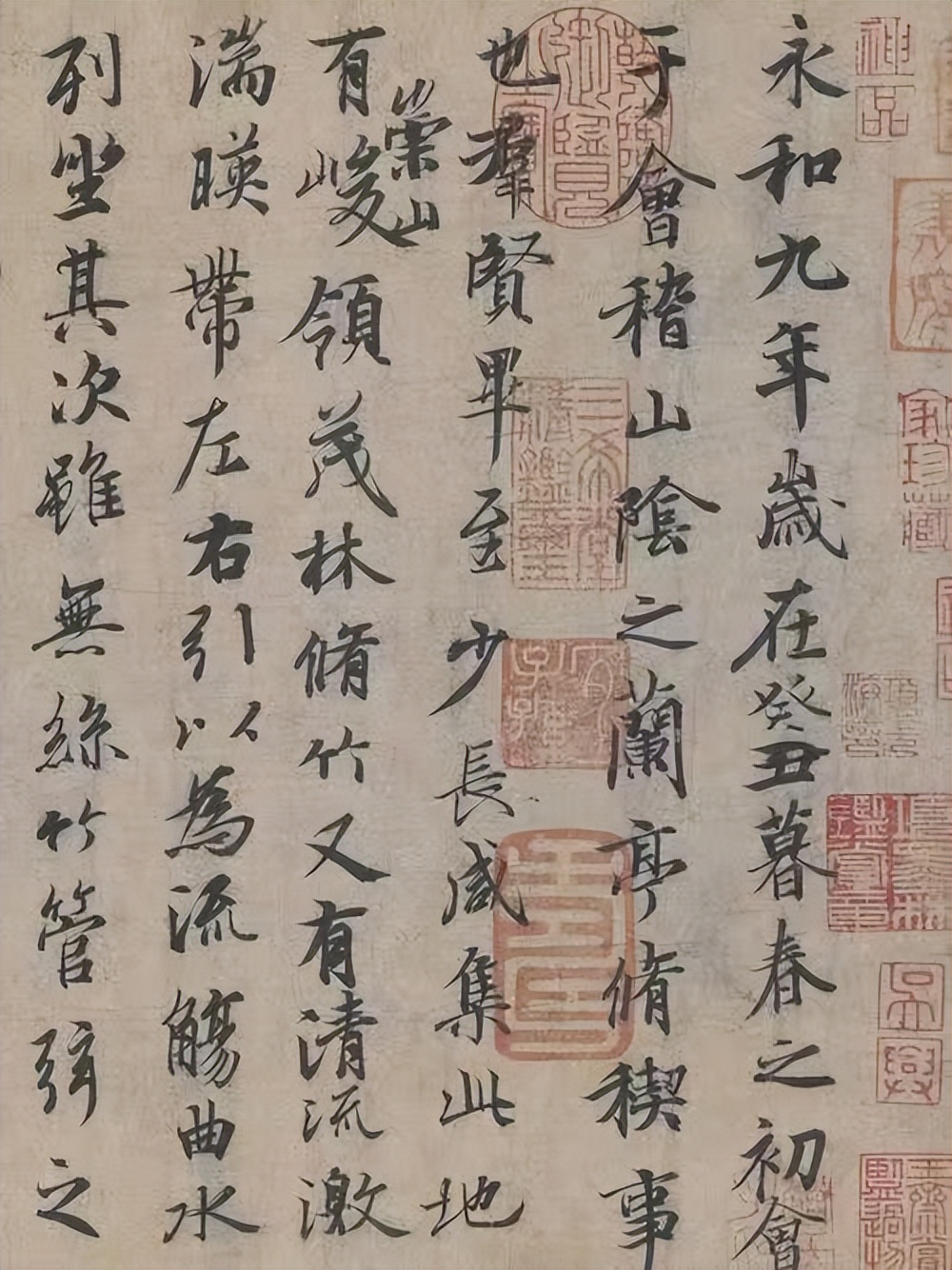

"诸位且看这方端砚。"老者以竹杖轻叩案头,墨池中倒映着窗外摇曳的竹影,"楷书如竹,中通外直,是华夏文明的筋骨。"他挥毫写下"正"字,笔锋起落间似有金石相击之声,"永和九年的兰亭风会,王右军醉后挥就《兰亭序》,却在清醒时重写百遍不得其神——只因楷书之魂,贵在'正心'二字。"

案前忽然响起细碎惊叹。老者抚须而笑,指尖拂过泛黄的《九成宫醴泉铭》拓片:"贞观六年的盛夏,欧阳询在九成宫发现清泉时,七十高龄仍跪地摹写碑文。你们看这'永'字八法,横如千里阵云,竖似高峰坠石,正是大唐气象的缩影。"他忽然压低声音,"颜真卿写《祭侄文稿》时,泪痕浸透纸背,却仍保持着楷书的法度——这才是真正的'字如其人'。"

忽有穿堂风过,吹动悬在梁下的行书长卷。老者竹杖轻点,卷轴如龙蛇般舒展:"行书似风,来去无踪却自有轨迹。"他信手写下"之"字,二十余种变化在宣纸上流转,"东坡居士在黄州垦荒时,用竹枝蘸泥写下《寒食帖》,那些歪斜的笔画里,藏着比《赤壁赋》更深的豁达。"

窗外传来清脆的鸟鸣,老者眼中有光:"王献之与父亲斗法,用三缸水练就'一笔书'。但你们可知,他每晚都要临习半宿楷书?就像黄河奔涌前必先积蓄力量,行书的潇洒源自楷书的厚重。"他忽然取下墙角的古琴,指尖在弦上轻轻一拨,"听,这《流水》曲的前奏如楷书工整,高潮似行书跌宕,收尾若草书飘逸——书法与音乐,本就同源。"

当暮色染红窗棂时,老者终于展开那卷珍藏的《自叙帖》。狂草如龙卷风掠过纸面,墨色浓淡间似有电闪雷鸣:"怀素种芭蕉万株,以蕉叶代纸练字。某夜酒醉,他挥毫写下'忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字'——这哪里是写字?分明是借酒力与天地对话!"

案前忽然响起抽泣声。一位穿月白衫子的姑娘捧着《祭侄文稿》摹本,泪珠落在"父陷子死"四字上。老者轻声叹息:"颜杲卿父子宁死不屈时,颜真卿正在千里外书写楷书碑文。但当他提起羊毫,笔下就涌出了行书的悲怆与草书的狂怒——好的书法,都是用血泪研墨。"

月上中天时,老者领众人来到庭院。青石板上,他以清水为墨写下三个大字:"看,楷书如老僧入定,行书似游龙戏水,草书若仙人醉舞。"水痕在月光下渐渐消散,却有二十余双眼睛亮如星辰。

"诸位可知为何历代书家都要'先楷后行再草'?"老者忽然问道。见众人摇头,他大笑指天:"因为人生如字啊!少年时当学楷书,立身要正;中年时宜写行书,进退有度;到了暮年,方可如草书般挥洒真性情。"

晨钟恰在此时响起,惊起一群白鸽。老者从袖中取出一枚玉印,郑重盖在最新完成的《心经》长卷上:"这方'三昧真火'印,是我用楷书刻法度、行书刻灵动、草书刻神韵。三味合一,方成大道。"

众人围拢细看,只见印文在月光下流转:楷书部分如青铜鼎纹,行书部分似流水行云,草书部分若闪电裂空。不知谁先带头,二十余人齐齐躬身行礼,檐角铜铃随风轻响,仿佛千年前的书圣们正在云端微笑。

次日清晨,当第一缕阳光穿透云层时,"墨韵轩"的弟子们发现,老者的书案上整整齐齐摆着二十余份作业:楷书端正如松,行书流畅似溪,草书奔放若瀑。而最中央的宣纸上,老者用三种书体写下同一句话:

"字中有天地,笔下见乾坤。"

风过处,卷起几片早樱。那抹粉白掠过楷书的严谨、行书的洒脱、草书的狂放,最终飘向远方的山峦——正如中国书法,从甲骨文的稚拙到狂草的飞扬,始终在规矩与自由间寻找着最美的平衡。

而此刻,在千里外的敦煌莫高窟,新出土的唐代写经正在展柜中散发幽光。那些跨越千年的楷书经卷、行书题记、草书批注,正默默诉说着同一个真理:汉字的魂魄,从来不在笔尖,而在书写者的心头。

暮鼓又起时,老者站在回廊下,望着弟子们临帖的身影。晚风拂动他的灰白长须,手中茶盏里的涟漪,恰似宣纸上未干的墨痕。忽然,他对着虚空深深一揖——这一礼,敬的是仓颉造字的智慧,是钟王颜柳的传承,更是每个中国人血脉里流淌的,对文字与生俱来的敬畏与热爱。

月光再次铺满庭院,青石板上那三个用水写就的大字,早已化作云烟。但二十余颗被书法点亮的心,却如夜空中的星辰,永远闪烁着文明的光芒。

讲堂内众人聆师言,如拨云见日,书法真谛于胸间豁然洞开。

二、行书的代表人物及各自的特点

在墨香氤氲的千年长卷中,行书如一匹脱缰的骏马,在楷书的缰绳与草书的狂风间踏出独有的韵律。它既非端坐庙堂的规矩君子,亦非放浪山林的狂士,而是以一种矛盾而和谐的美学姿态,在笔锋起落间勾勒出中国文人的精神图谱。

一、王羲之:云龙相逐的魏晋风骨

当王羲之在兰亭的曲水流觞间挥毫时,他笔下的墨迹仿佛化作了会稽山间的流云。这位被后世奉为"书圣"的东晋大家,将行书从实用书写的桎梏中解放,赋予其飘逸如仙的灵性。《兰亭集序》中,二十八个"之"字如二十八种舞姿,或如惊鸿掠水,或似孤松独立,在疏密错落的章法间,将"天人合一"的哲学思考化作可视的韵律。乾隆皇帝将《快雪时晴帖》供于"三希堂"之首,实则是在珍藏一个时代的风流——那圆润秀逸的笔触里,藏着魏晋名士"仰观宇宙之大,俯察品类之盛"的豁达胸襟。

二、颜真卿:血泪铸就的盛唐气象

如果说王羲之的行书是月下独酌的雅士,颜真卿的字迹便是沙场点兵的将军。这位以"颜筋"闻名的书家,在《祭侄文稿》中撕开了盛唐的华丽外衣。当笔锋触及"父陷子死"四字时,墨色骤然浓重如血,涂改的痕迹里迸发出比任何规整字迹更震撼的力量。安史之乱的烽烟中,他以笔为刀,在素绢上刻下"颜体"的筋骨——那粗壮如椽的笔画,既是书法的创新,更是一个士大夫"天地有正气"的精神宣言。

三、苏轼:黄州月下的诗性狂想

被贬黄州的苏轼,在寒食节的冷雨中写就了《黄州寒食帖》。这个将"一蓑烟雨任平生"写入词章的文人,把人生的跌宕化作笔端的起伏。当写到"空庖煮寒菜"时,字迹突然变得细弱如丝,仿佛能看见他独对空灶的落寞;而"破灶烧湿苇"四字又陡然粗重,墨色洇散如泪痕。这种随情感波动的书写,让行书超越了技法范畴,成为文人心灵的真实镜像。米芾曾笑他"石压蛤蟆体",却不知这"蛤蟆"腹中,藏着整个北宋文人的精神世界。

四、米芾:刷字成风的江湖快意

"刷字"二字,是米芾给行书史留下的最生动注脚。这位自称"集古字"的书法狂人,在《蜀素帖》中展现了惊人的控制力——蜀地丝绸的粗糙纹理非但没有束缚笔锋,反而成就了墨色浓淡的天然层次。他的字如武林高手的剑招,时而"欹纵变幻"如醉仙步,时而"雄健清新"似少林拳。当他在《苕溪诗帖》中写下"泛舟五湖"时,笔势的奔放与结体的错落,让人仿佛看见一位白衣书生乘风破浪的潇洒身影。

五、黄庭坚:长枪大戟的文人倔强

与苏轼并称"苏黄"的黄庭坚,将行书写成了战斗檄文。《松风竹韵帖》中,那些倾斜却不失平衡的字形,恰似他"不以物喜,不以己悲"的处世态度。他独创的"荡桨笔法",让笔画如长江之水,既有"长枪大戟"的刚劲,又含"松风竹韵"的清逸。当他为苏轼《黄州寒食帖》作跋时,苍劲的笔触与原作形成奇妙对话——一个如狂士放歌,一个似隐者低吟,共同谱写了北宋文人的精神二重奏。

六、赵孟頫:复古创新的元代雅韵

在蒙古铁骑踏碎江南烟雨的时代,赵孟頫以"赵体"行书重建了文人审美。他的《止斋记》中,每个字都如精心布置的园林,既守法度又显灵动。这种"遒媚秀逸"的风格,实则是用笔墨对抗时代的粗粝。当他书写苏轼《赤壁赋》时,流畅的笔触与优美的意境相得益彰,让元代文人得以在异族统治下,通过书法延续着唐宋以来的文化血脉。

七、董其昌:晚明空灵的禅意追寻

晚明的董其昌,将行书带入了"颜骨赵姿"的融合境界。他的《画禅室随笔》中,字与字之间留着大片空白,仿佛中国山水画中的留白艺术。这种"飘逸空灵"的风格,既是书法技法的创新,更是对晚明社会动荡的精神逃避。当他临写颜真卿《争座位帖》时,笔下的轻盈与原作的雄浑形成鲜明对比,恰似一位禅师在喧嚣尘世中寻找内心的宁静。

从王羲之的云龙相逐到董其昌的禅意空灵,行书始终是中国文人精神的外化。它不像楷书那样被法度束缚,也不似草书般放纵无羁,而是在规矩与自由之间,为每个时代的书写者提供了表达自我的最佳载体。当我们在博物馆凝视这些千年墨迹时,看到的不仅是书法艺术的演变,更是一部用笔墨书写的中国文人心灵史。

三、谈书圣王羲之

东晋的烟雨里,有位白衣书生在竹林间挥毫。墨香随风飘散,惊起几只栖在枝头的白鹤——这便是王羲之,世人称他"书圣",却不知他笔下流淌的,是千年未绝的诗行。

琅琊王氏的庭院里,年幼的羲之总爱蹲在青石板上,看祖父用枯枝蘸水写"永"字。水痕在石面蜿蜒,像游龙戏水,又似浮云舒卷。某日他忽然问:"为何'点'要如高山坠石,'横'要似千里阵云?"祖父笑着将紫毫塞进他掌心:"等你写透天地,自会明白。"

二十年后的暮春,会稽山阴的兰亭溪畔,四十二位名士列坐曲水之旁。酒盏顺流而下,停在羲之面前时,他正望着水中倒影出神——山影、云影、人影,皆在涟漪中碎成墨点。忽然他大笑起身,夺过侍从怀中的鼠须笔,在蚕茧纸上狂书起来。墨色浓淡如春云变幻,笔锋转折似惊鸿掠水,三十七个"之"字在纸间起舞,或如孤松独立,或似群鹤翔集。当最后一滴墨坠入砚池,满座皆惊:这哪里是字?分明是天地写给人间的情书。

《兰亭序》的传奇从此开始。有人说真迹随唐太宗入了昭陵,有人说它化作白鹤飞向昆仑。但千年后,我们仍能在冯承素的摹本里,看见那个醉眼朦胧的午后:羲之的衣袖沾着酒渍,笔下的"永"字最后一捺突然扬起,像是要托住整片天空。二十余种"之"字的写法,不是刻意求变,而是酒意与才情的自然流淌——有的如少女临溪照影,有的似壮士横槊赋诗,有的若隐士抚琴听松。

他的行书是场精妙的舞蹈。用笔时,横画如长剑出鞘,竖笔似古松挺立,点画若流星坠地。最妙的是"笔断意连",看似中断的墨迹里,藏着看不见的气韵在游走。结构上,他偏要打破"状如算子"的死板,让字与字、行与行间产生微妙的对话:有的字故意写大,像老者拄杖而立;有的字刻意缩小,似孩童踮脚张望。章法布局更似兵法,疏处可走马,密处不透风,整体观之如行云流水,细看则见峰回路转。

唐太宗得到《兰亭序》时,竟在枕边放了三年。某夜他忽然起身,命宫廷画师阎立本临摹十二本,分赐诸王。当褚遂良捧着摹本叩拜时,皇帝轻抚纸面:"此卷可镇山河。"自此,王羲之的书法成了文人心中的"圣经",黄庭坚临其帖至"腕底生风",苏轼学其法得"老来颠狂",赵孟頫更以"二王"为宗,开创元代新风。

这股墨香甚至飘过了东海。日本正仓院珍藏的唐代墨迹里,有僧人临写的《快雪时晴帖》;韩国昌德宫的匾额上,"乐善堂"三字仍见王体余韵。现代设计师从《兰亭序》中汲取灵感,将"疏可走马"的留白用于海报设计,把"密不透风"的章法化作导视系统的韵律。某次巴黎设计展上,外国观众盯着以"之"字为灵感的装置艺术惊叹:"这像是中国书法在空中跳舞!"

若想走进羲之的世界,不妨从《神龙本兰亭》开始。临摹时,可先观其气——像看云卷云舒;再察其骨——如赏松柏挺立;终悟其神——似听高山流水。当你的笔尖也能写出"飘若浮云,矫若惊龙"的韵致时,或许会梦见那个兰亭的午后:四十二位名士已醉倒花间,唯有墨香在溪水上飘荡,飘过千年,飘进每个爱字之人的心房。

此刻,若你展开一张宣纸,蘸墨提笔,是否也能听见那个遥远的声音?"点画如高山坠石,横画似千里阵云"——这不仅是技法,更是一个书圣留给后世的密码,等待有心人用一生去破译。而当你终于写透那个"永"字时,或许会明白:所谓书圣,不过是把天地装进心里,再把心化作笔尖的云烟。

四、谈书圣王義之书法与其他书家比较

若将中国书法史比作一条浩荡长河,王羲之便是那道劈开混沌的惊雷。他的行书如春日新柳,既非楷书的端方如松,亦非草书的狂舞似风,更非隶书的古拙如石,而是在规矩与自由之间,开辟出一条"中和"的诗意小径。

一、与楷书的对话:规矩中的灵动

楷书是书法中的"正衣冠",每一笔都如武士执戈,起笔如剑出鞘,收笔似箭归鞘,横竖皆成直角,结构对称如庙堂。而王羲之的行书,却似舞者踏歌而行——《兰亭序》中二十个"之"字,或如飞鸟掠水,或如游龙摆尾,或如松枝斜逸,笔锋流转间,将楷书的严谨化作灵动的诗行。

观其结体,"因"字外框舒展如展开的羽翼,内部笔画却紧凑如抱珠;"寄"字上部疏朗如云,下部密集如雨,疏密之间自成韵律。这种打破对称的美学,恰似将端正的宫阙改造成曲径通幽的园林,既保留了汉字的骨架,又赋予其呼吸的空间。

实用性上,楷书是官府文书的标准字体,如青铜器上的铭文般庄重;而行书则是文人墨客的书信密码,王羲之写《得示帖》时,笔尖随情绪起伏,或疾或缓,将"迟散"二字的焦灼与"吾亦劣劣"的自嘲,化作墨色中的情绪涟漪。这种"心手双畅"的境界,让行书成为情感与技艺的双重载体。

二、与草书的共舞:狂放中的克制

草书是书法中的狂士,张旭的《古诗四帖》如烈马脱缰,怀素的《自叙帖》似惊涛拍岸,笔画连绵如闪电划破长空。而王羲之的行书,却似一位内敛的剑客,在《兰亭序》中写"足以"二字时,牵丝如游丝暗连,既保持了字形的独立,又让气息贯通;"之盛"二字则以"笔断意连"的手法,让墨色在纸面上留下隐秘的轨迹。

风格上,草书如盛唐的胡旋舞,旋转间尽显豪放;而行书则似宋代的词牌,在婉约中藏着力量。王羲之的行书,既无汉魏的质朴粗粝,亦无后世流派的刻意造作,而是将汉字的结构化作流动的乐章,"永"字八法在他笔下化作"飘若浮云,矫若惊龙"的动态美学。

三、与隶书的诀别:古朴中的革新

隶书是书法中的老者,"蚕头燕尾"如老者拄杖而行,"一波三折"似山间溪流蜿蜒。而王羲之的行书,却如少年策马扬鞭,将隶书的横扁结构拉长为修长的身姿,《兰亭序》中的"岁"字,上部紧凑如敛翅,下部舒展如踏云;"暮"字则以斜笔破局,让字形如斜阳坠山,既保留了汉字的可读性,又赋予其现代感。

审美取向上,隶书如青铜鼎上的饕餮纹,厚重而威严;而行书则似青瓷上的冰裂纹,清新而灵动。王羲之独创的"内擫法",让笔锋如龙蛇盘旋,字势内敛却暗藏锋芒,这种"文人气息"的书写范式,彻底摆脱了隶书的仪式感,开启了书法向艺术表达的转型。

四、与后世的对话:传承中的突破

王献之作为王羲之的儿子,在继承父法的同时,以"破体"风格开辟新境。他的行书如侠客舞双剑,笔法上采用"公转加自转",指腕臂协同转动,连笔如流星划过夜空;《鸭头丸帖》中的字形开张如展翅,与王羲之《丧乱帖》的内敛形成鲜明对比。这对父子,恰似书法史上的双子星,一个定义了"中和之美",一个拓展了"风流之境"。

唐代的颜真卿则以《祭侄文稿》为旗,用"外拓法"将线条写得如铁柱撑天,与王羲之的"内擫法"形成阴阳两极。后世米芾的"八面出锋",赵孟頫的"古雅温润",皆以王羲之为根基,却又各自绽放异彩。正如黄河与长江,虽源头相同,却奔涌出不同的风景。

五、永恒的坐标:心手双畅的艺术境界

王羲之的行书,是技法与精神的完美融合。他的笔法如庖丁解牛,"以神遇而不以目视";结体如孙子布阵,"形之,敌必从之";章法如伯牙抚琴,"高山流水,自然成韵"。《兰亭序》不仅是"天下第一行书",更是中国书法"心手双畅"的终极范本——当笔尖触纸的瞬间,书写者的性情、学养、技艺皆化作墨色,在纸面上留下永恒的印记。

今日,当我们临摹《兰亭序》时,不仅是在学习笔法,更是在与一千六百年前的灵魂对话。王羲之的行书,如一座横跨时空的桥梁,将汉魏的质朴与唐宋的精妙、东方的含蓄与西方的表现主义悄然相连。它告诉我们:真正的艺术,从不在规矩与自由之间二选一,而是在二者之间,走出一条属于自己的路。

五、书圣王羲之的国际影响

在时光长河的源头,曾有这样一位奇人——王羲之,他以笔为剑,在宣纸上劈开了一片艺术苍穹。其行书如龙蛇游走,似惊鸿掠影,既蕴藏着山川的磅礴气韵,又流转着流水的灵动韵律,堪称书法史上一座不可逾越的巅峰。

世人敬称他为“书圣”,而他的《兰亭序》更被誉为“天下第一行书”。此作非但技艺登峰造极,更似一位身披月华的隐士,在竹林间挥洒诗意。字里行间,既有“曲水流觞”的雅趣,又含“后之视今,亦犹今之视昔”的哲思,仿佛每一笔都藏着天地间的呼吸。它如同一颗投入艺术湖心的巨石,激起的涟漪穿越千年,至今仍在书法美学的长河中荡漾。

王羲之的行书,宛如一场永不落幕的盛宴。后世书家纷纷效仿,或临其形,或悟其神,颜真卿的雄浑、柳公权的骨力,皆在其影响下绽放异彩。他们如同站在巨人肩头的攀登者,既承袭了前人的精髓,又开创了属于自己的天地。

而《兰亭序》的魅力,更跨越了国界,成为东方艺术的一颗明珠。它如同一缕清风,吹拂过世界的每一个角落,让无数国际友人为之倾倒。从巴黎的博物馆到纽约的画廊,从东京的书道馆到伦敦的学术殿堂,它的身影无处不在,仿佛在诉说着一个关于美的永恒传说。

如今,王羲之的行书艺术早已超越了地域与时代的界限,成为全人类共同的文化瑰宝。它如同一颗璀璨的星辰,在夜空中熠熠生辉,照亮了无数追求艺术的心灵。每当人们提起他的名字,总会想起那片竹林、那场雅集、那幅流传千古的《兰亭序》——它们共同编织了一个关于美、关于文化、关于传承的永恒梦境。

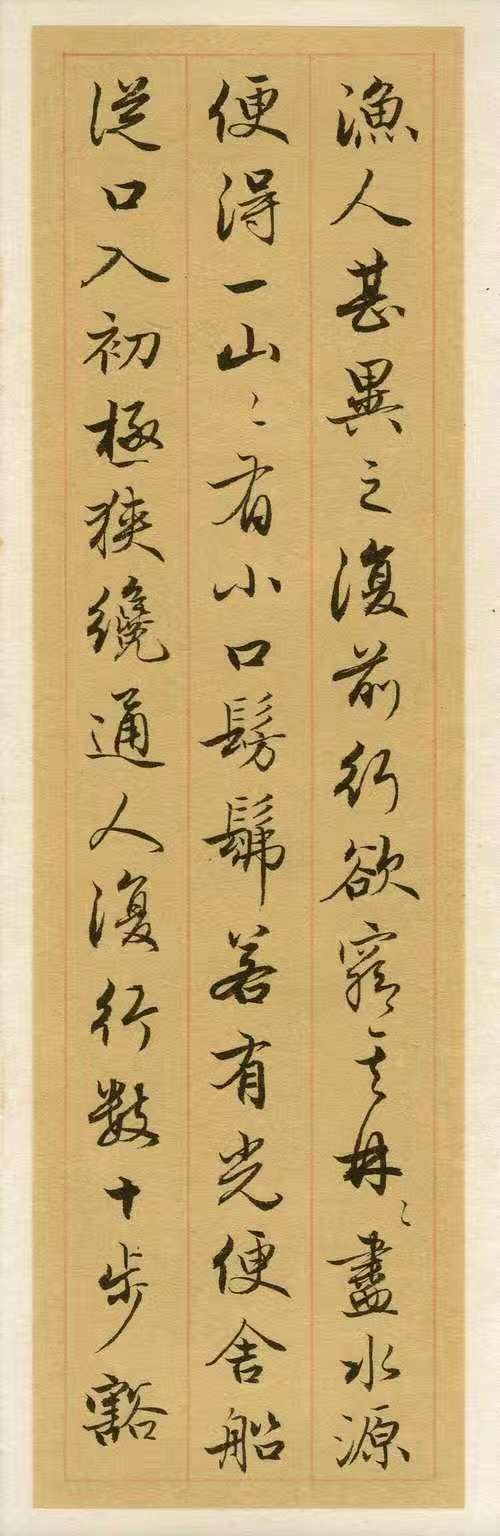

古代名家行书作品

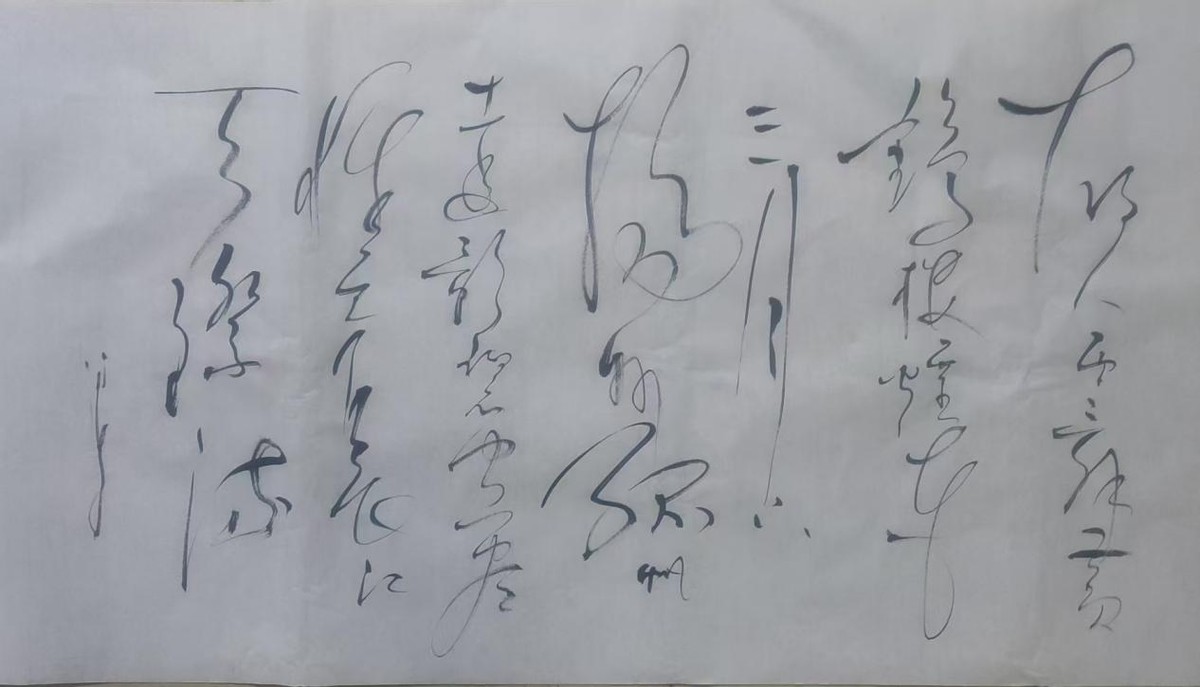

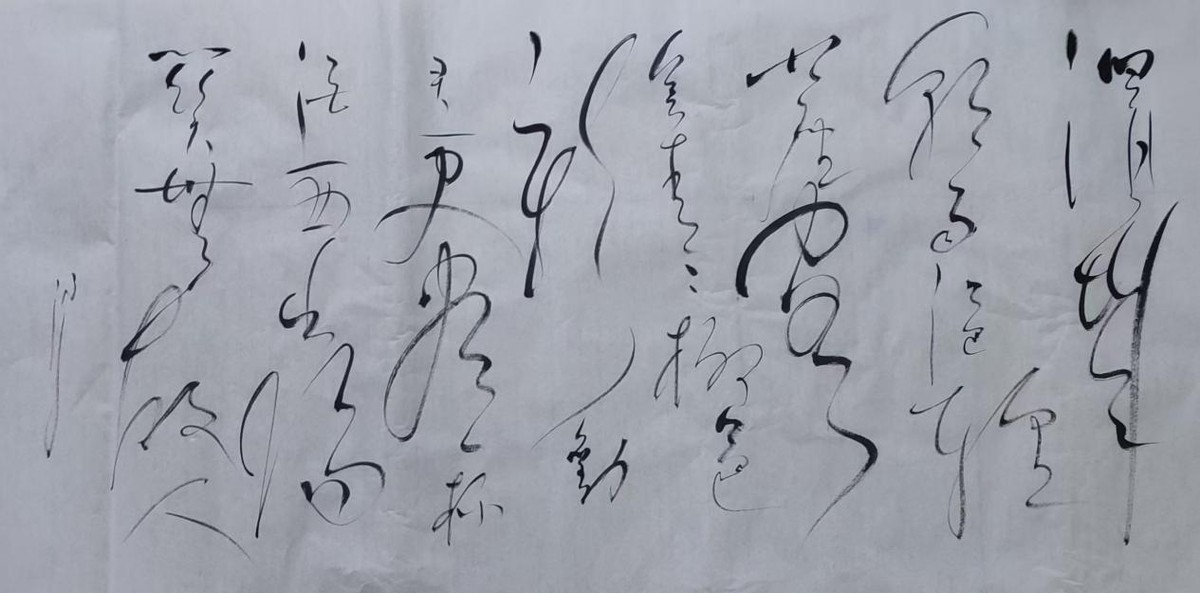

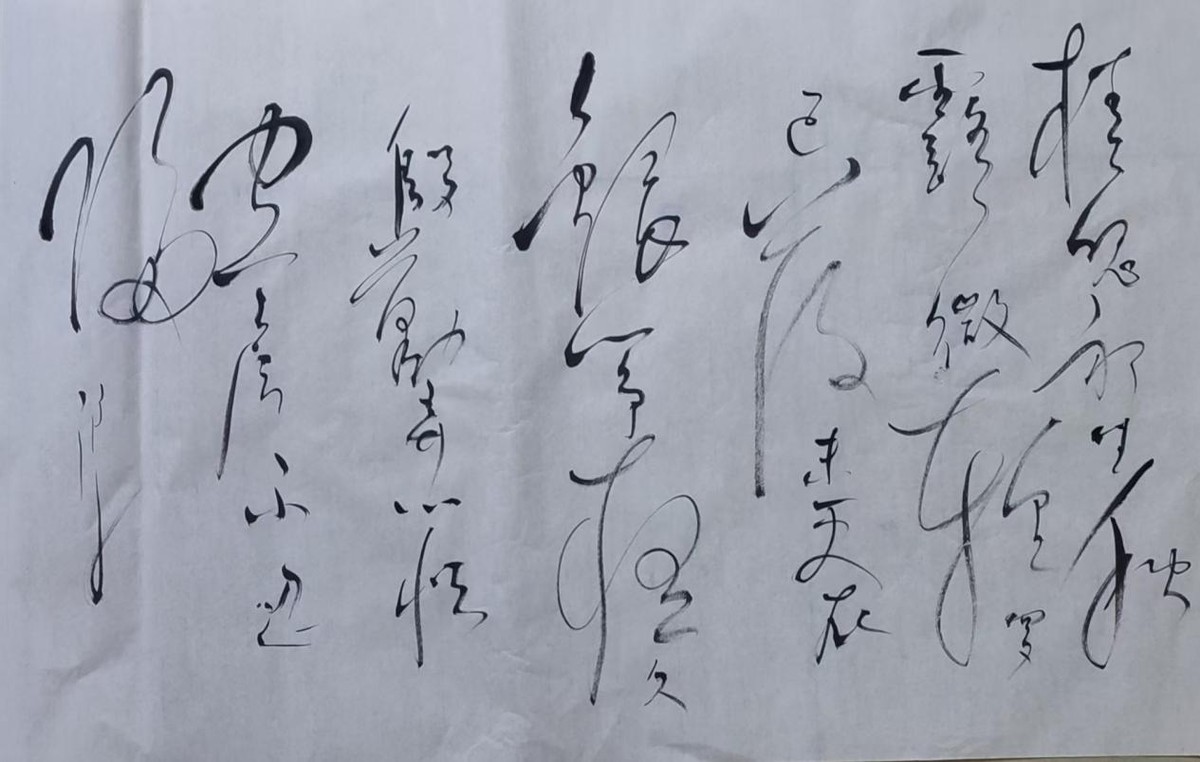

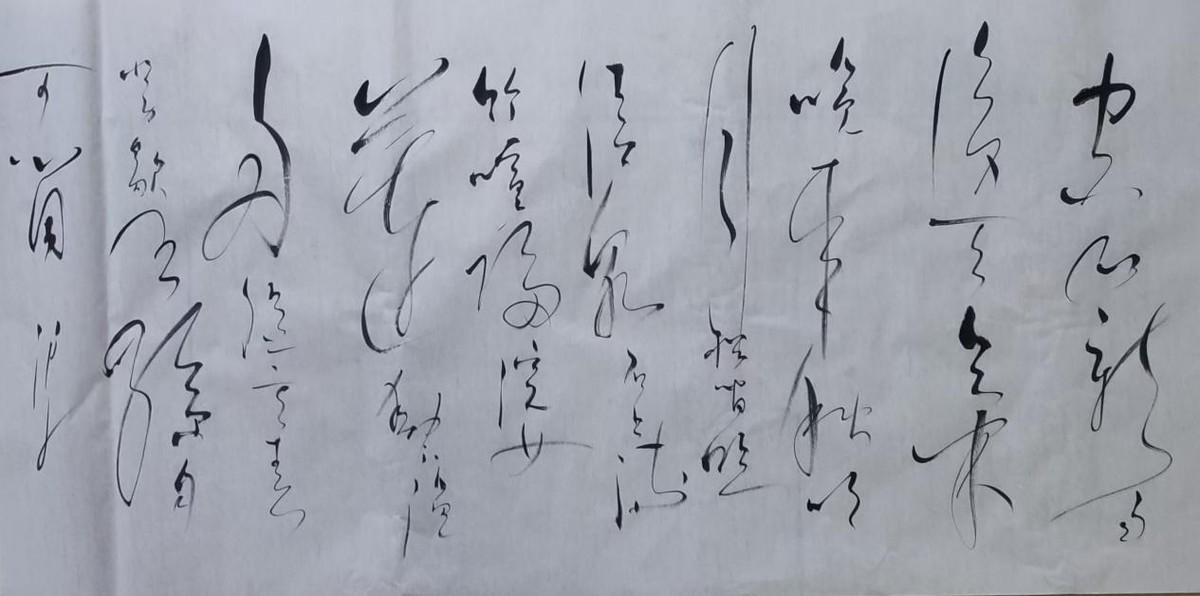

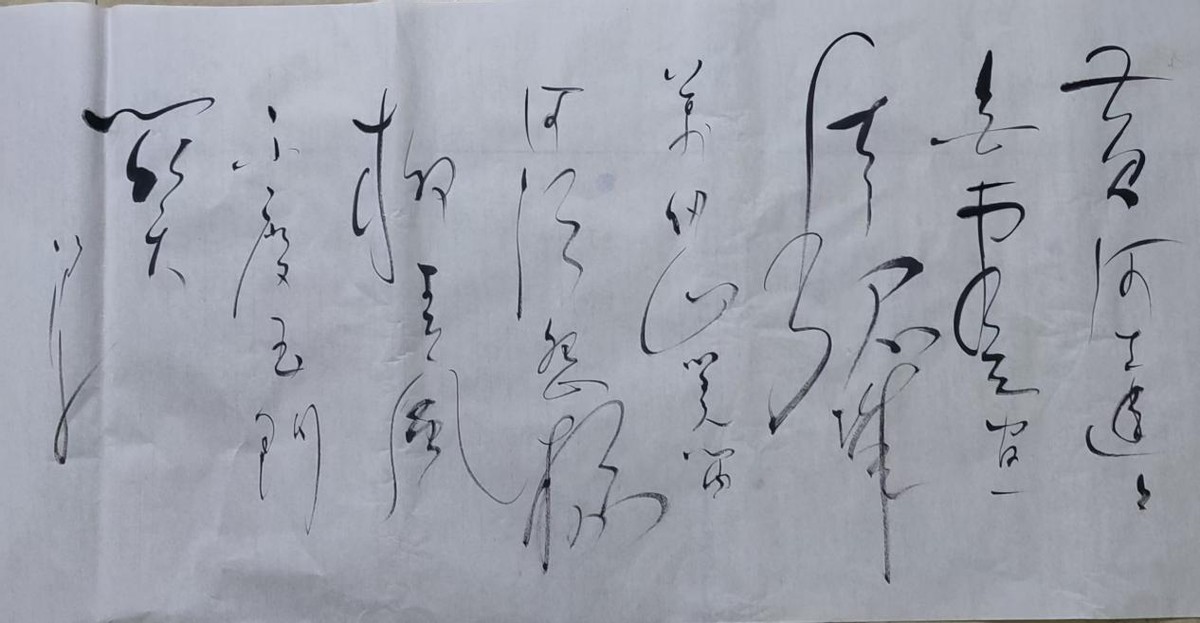

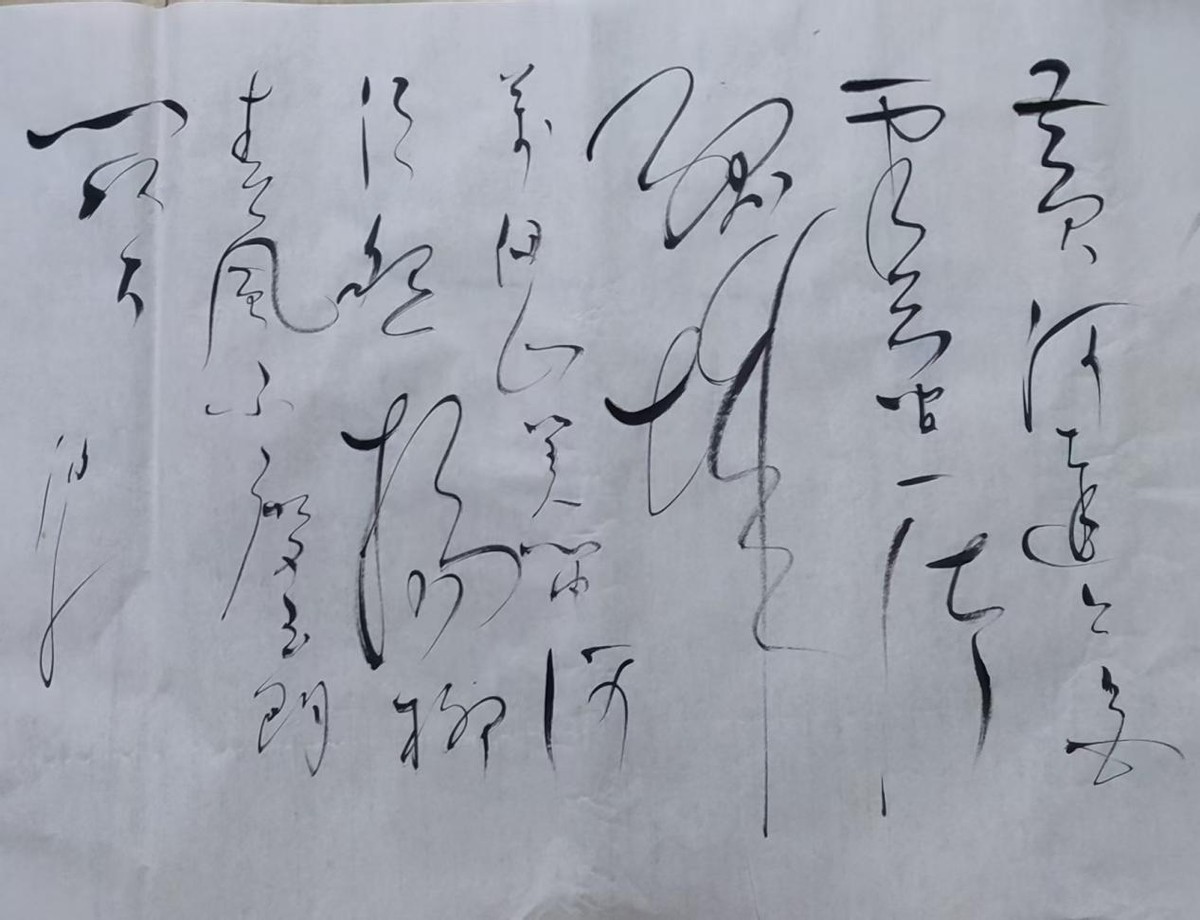

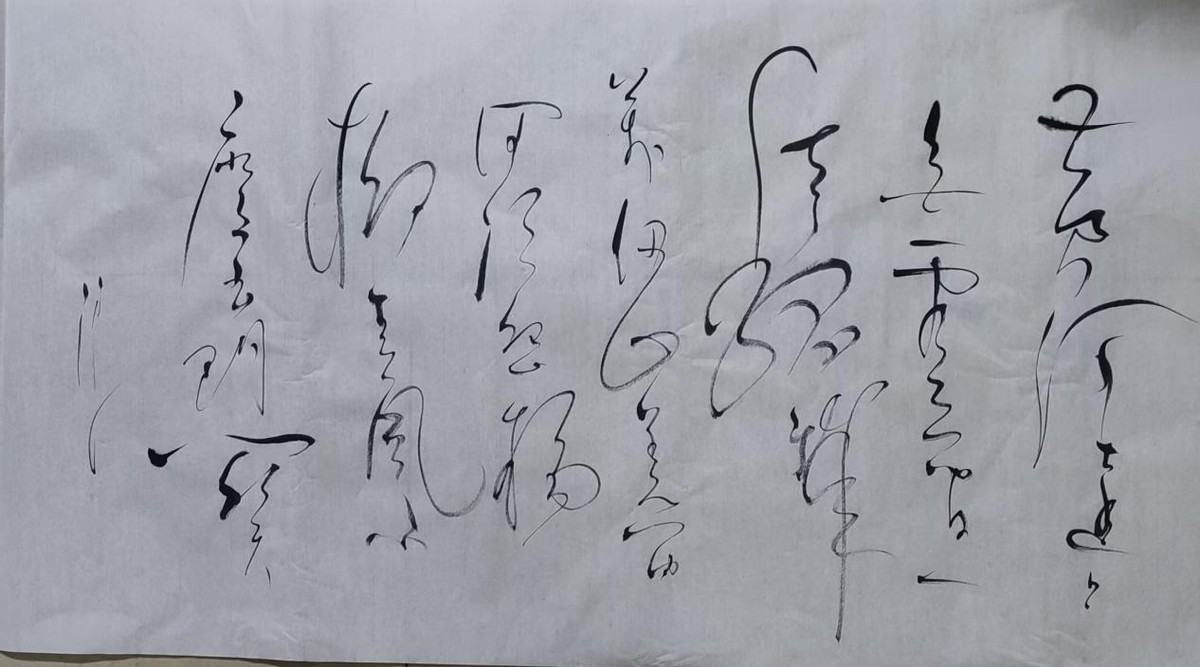

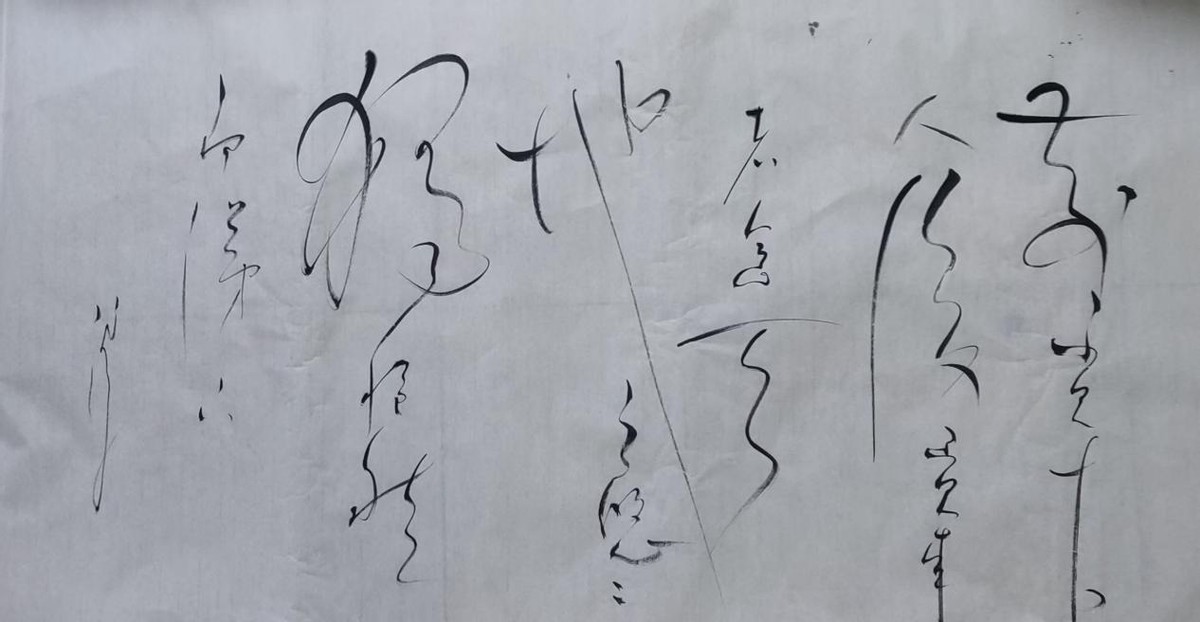

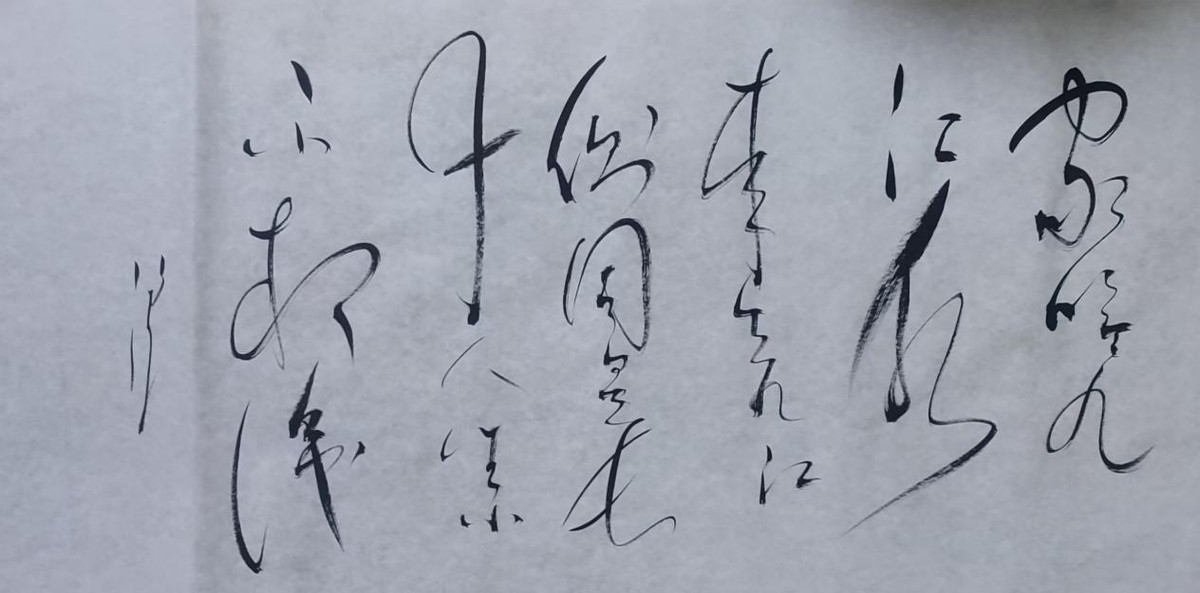

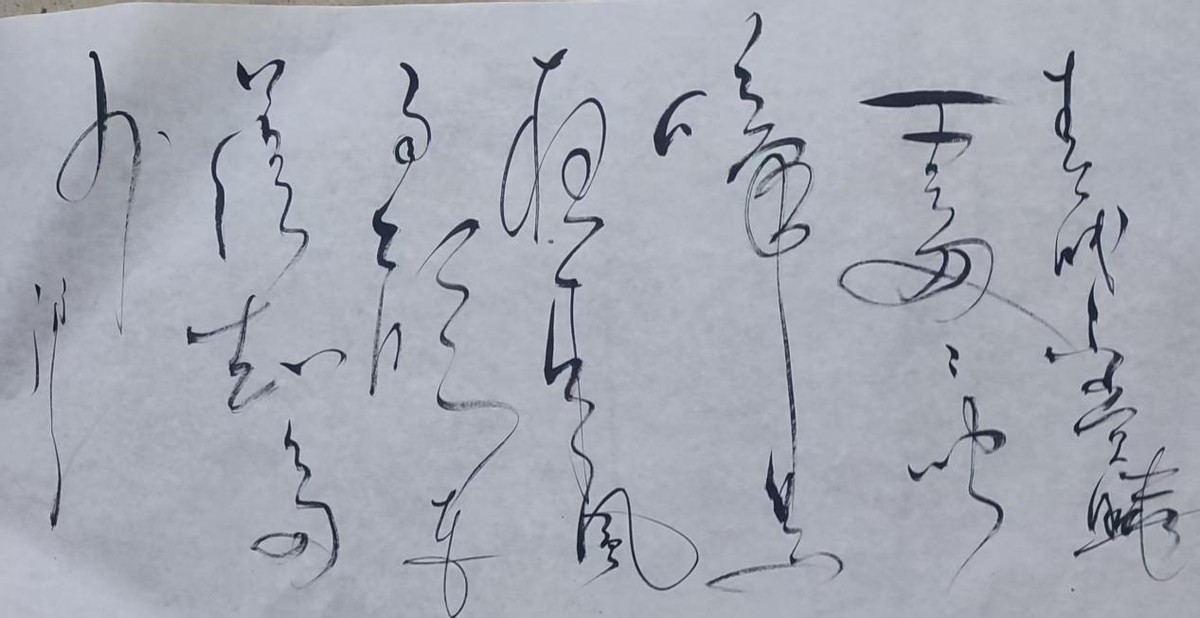

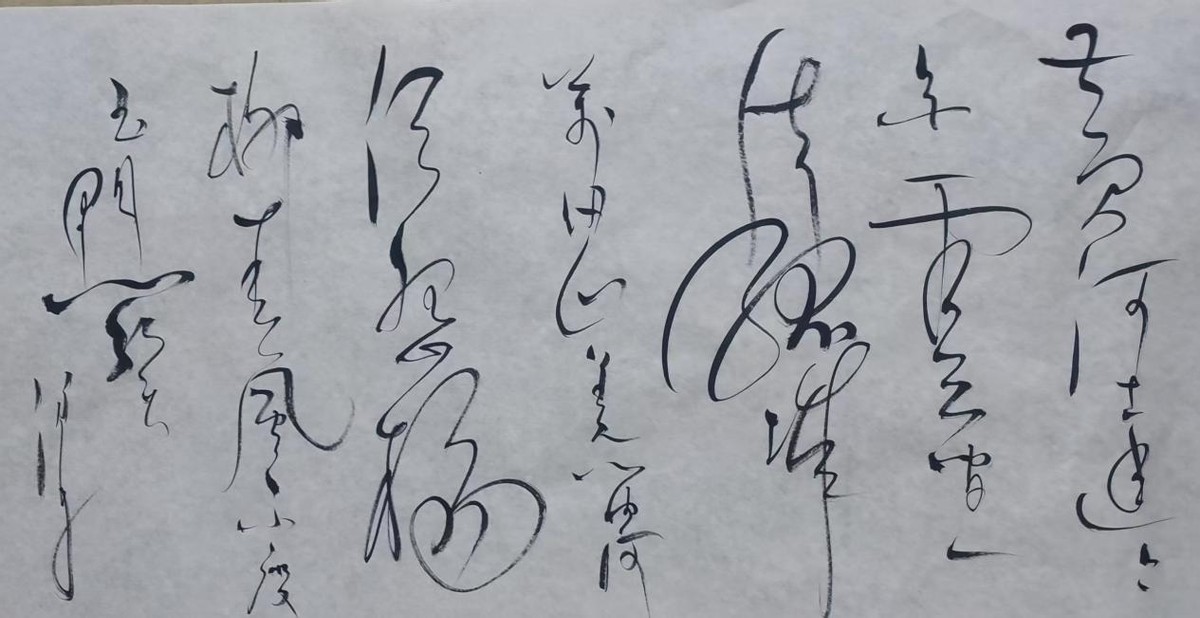

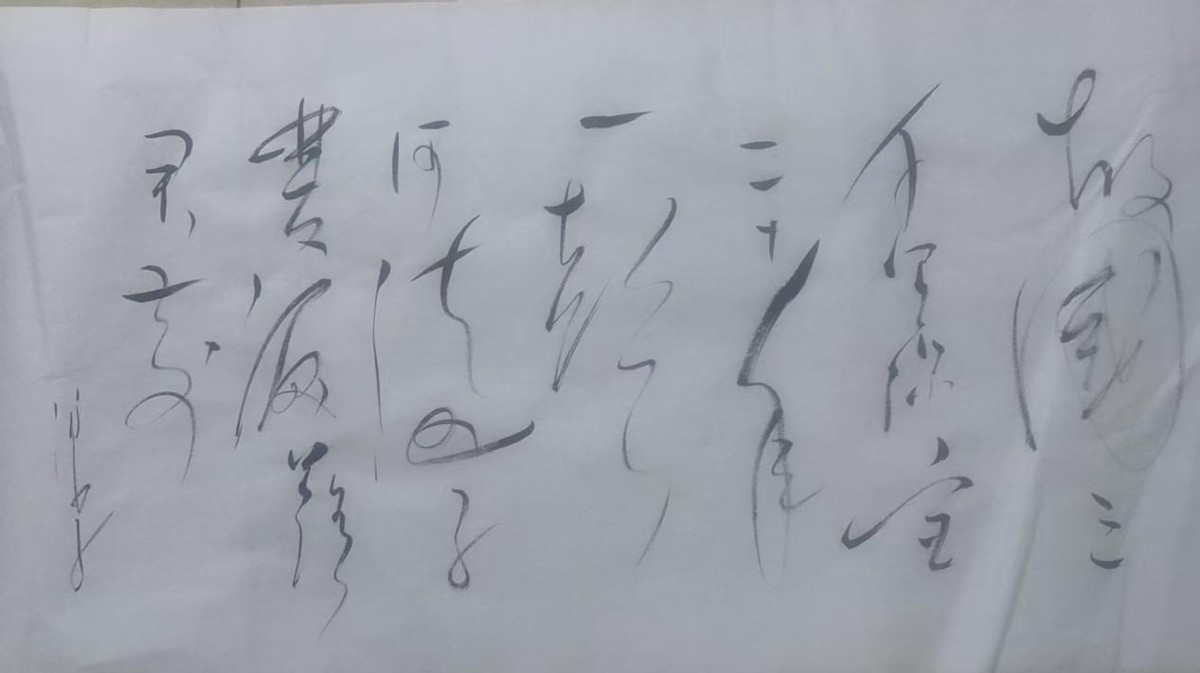

付小明二五年十月草书作品

以下为中央美院院长中美协主席范先生等对付小明评价

融贯中西的笔墨哲思

——论付小明的艺术世界与文化使命

在当代中国艺术界,付小明绝对是一个无法被忽视的名字。他以其多领域的深厚造诣——从诗歌翻译到经济研究,从书法创作到水墨革新——构建了一个跨越文化与学科界限的宏大艺术体系。通过分析其书画作品,我们得以窥见其艺术实践如何承载“融贯中西”的哲学思考,并践行其作为“文化传播大使”的使命。

传统笔墨的当代性转化:以书法为例

付小明的书法作品充分体现了其对传统笔墨语言的深刻理解与创造性转化。在《佛》与《龙》两幅单字作品中,他通过极简的象形构图与极富张力的笔墨,将汉字书写提升至哲学表达的层面。《佛》字以浓墨重笔勾勒,笔画间粗细对比强烈,既保留了隶书的庄重感,又融入了草书的动态韵律。左侧落款的小字与红色印章形成空间上的平衡,仿佛以视觉语言诠释“佛家”与“尘世”的辩证关系——这正是付小明长期研究东方哲学与西方美学后形成的独特表达。而《龙》字则以行草风格书写,笔墨连绵如云水流淌,突破传统“龙”字工整对称的范式,赋予其“流动的祝福”之寓意。这两幅作品共同体现了付小明的艺术理念:汉字不仅是符号,更是承载时空对话的媒介。

在草书作品,他以疏朗布局与飞动笔触构建诗意空间。通过草书的抽象化处理,近乎成为自然力量的视觉隐喻。墨色浓淡变化如云影掠过,文字内容与形式高度统一,呼应了其译著《吉檀迦利》中“生命如河流般流动”的泰戈尔式哲学。这种将文学意境转化为视觉韵律的能力,正是其作为诗人与书画家双重身份的天然优势。

水墨山水的跨文化叙事

付小明的水墨画作品进一步展现了其融合中西艺术语言的野心。他以泼墨技法渲染山峦,通过墨色浓淡塑造出近乎立体派的空间层次。云雾以留白手法表现,却巧妙融入淡蓝与淡粉色,令人联想到西方水彩的透明感。这种“墨彩交融”的技法打破了传统水墨的单一色调,恰如其文化身份——根植于中华传统,却向世界敞开。《竹石图》则以更极简的语言传递东方美学精髓。竹叶以飞白笔法勾勒,山石以焦墨皴擦,黑白对比中暗含道家“虚实相生”的哲学。竹之空心、石之坚实,共同诠释了“安”之境界,一种于动荡中寻求宁静的生命态度

更值得关注的是其对色彩的创新运用。在山水作品中,他大胆引入鲜艳的红色植被与蓝绿色远山,形成强烈视觉冲击。这种手法既源于中国传统青绿山水的影响,又可见西方后印象派对色彩主观性的探索。题字以诗歌语言呼应画面,将“离愁万绪”的情感主题植入壮阔的自然图景中,实现了“诗书画一体”的古典理想与现代情感表达的融合。

文化使命:艺术作为文明的对话

付小明的艺术实践始终与其文化使命紧密相连。联合国授予其“世界文化形象大使”称号,正是对其跨文化传播能力的认可。他的作品常被海内外博物馆收藏,并非仅仅因为技法的精湛,更因其蕴含的普世价值。例如,《佛》字书法虽根植于东方禅意,但其对“精神性”的抽象表达能够跨越宗教界限,引发不同文化观众的共鸣;山水画中的自然观既符合中国“天人合一”的哲学,也与西方生态主义思潮暗合。

此外,付小明通过艺术教育践行其使命。中央美育视界频道以其作品为美育典范,正是因为其作品兼具传统深度与现代亲和力。中学生既能从《竹石图》中学习中国笔墨精神,又能从色彩绚丽的山水中感受艺术创新的可能性。这种“惠及当代,功垂未来”(厦大评语)的影响,远超单一艺术领域。

付小明的艺术世界是一座桥梁——连接着过去与未来、东方与西方、个体表达与文明对话。他的书法不仅是笔墨技巧的展示,更是汉字哲学的可视化;他的水墨画不仅再现自然,更构建了一个情感与哲思交织的象征空间。正如央视所评:“博览古今,融贯中西,使中华艺术呈现出崭新面貌。”

在全球化时代,文化身份常陷入守旧与西化的两难。付小明的实践提供了一种解决方案:深耕传统却不拘泥形式,吸收外来却不忘本体。他的作品拥抱生活、追寻永恒、捕捉瞬间,最终统一于对“人”的深切关怀。这正是其作品被国家博物馆收藏、破吉尼斯纪录、受海内外瞩目的根本原因:艺术不仅是美的创造,更是文明对话的语言。付小明,正是这门语言的卓越讲述者。

文/范迪安

2025年8月28日

付小明,笔名天涯浪子,出生于泉州,北京籍,原国务院机械委干部,教授、国家一级美术师、中央电视台艺术导师、中央美术学院客座教授、中央电视综艺艺术顾问、中央人民文学出版社诗人作家、国艺委书画博物馆馆长,世界艺术周刊主编,东方艺术院名誉院长,国家大型杂志副理事长、日月出版社总编辑、中国书画家协会理事、高级经济师、世界文化形象大使。

付先生主持过国家科研项目一项,获国家发明专利两项,发表诗集《爱是残忍,爱是甜密》等,译著获诺贝尔奖作品《吉檀迦利》等,教材复旦大学《公共外语教程》等几十部,发表高质量论文几十篇,其中有几篇发表在核心刊物并获金奖。同時获文艺复兴发详地佛罗伦萨美院金奖等各种海内外诗画奖数百次。中央美育视界中学生频道,专题对其全面介绍,作为中学生美育教育典范。

联合国授予付先生“世界文化形象大使”称号。中国文联授予其为“中国文化传播大使”称号,世界各国纷纷专题报道付小明,作品常被世界各国展出。主持训练高校学生英语全省竞赛获二等奖两次三等奖三次,物流全省竞赛一等奖一次。文旅部对付先生评语“付先生推动了中华文化向前发展。”中央电视台评语“付先生博览古今,融贯中西,使中华艺术呈现出崭新面貌。付先生对中国文化有着不容忽视的影响。”并授匾《中国诗书画文化艺术巨匠国宝大师》称号。中国最高文化艺术界中国文联授予并授匾“中国文化艺术传播大使”;厦门大学对付先生评语“惠及当代,功垂末来。”中央美院院长中国美术家协会主席中国美术馆馆长范迪安等对付小明评价“付小明的艺术世界是一座桥梁一连接着过去与末来,东方与西方,个体表达与文明对话。他的书法不仅是笔墨技巧的展示,更是汉字哲学的可视化;他的水墨画不仅再现自然,更构建了一个情感与哲思交织的象征空间。”付小明作品《沁园春.雪》由故宫博物馆收藏,另一幅《海纳百川》由国家博物馆收藏,国画《山之魅》获奖后由博物馆收藏。庆厦大百年书法由厦门大学收藏,同時海内外多个博物馆皆有收藏付先生作品,厦门大学百年校庆也收藏了付先生作品。付小明近二十幅作品被收入进《国宝级艺术大师》一书中,付先生《虎》字拍卖出五十万元,付先生的假山巨型雕塑等破世界吉尼斯纪录。中央美育视界中学生频道将付先生作品及教育理念对中学生进行美育教育。