中国人今天吃的各种水果,都是怎么来的?作为公认的“吃货民族”,古人对肉和菜的追求不遗余力,却似乎对水果相对“冷淡”。

这是为什么?

在物质相对匮乏的古代,中国人选择了实用主义:能种地的地方,优先种粮食。水果所能提供的维生素,古人靠蔬菜基本就能获取——这与西方饮食习惯有很大不同。

而且,大部分水果不耐储存,上市季节又常与粮食收获期重合,无法在青黄不接时充当“续命粮”。在古人看来,不扛饿的东西,再好吃也差点意思。

那么,自古以来我们本土的水果都有哪些?外来水果又是如何“逆袭”的?了解这段历史,当你再次面对这些水果时,定会有全新的认识。

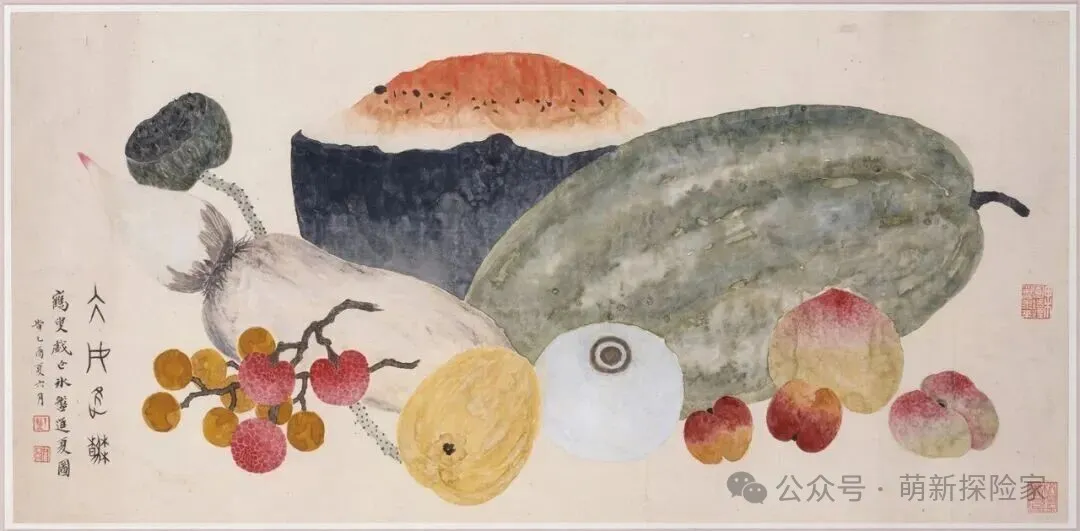

(图/中国近代书画家丁辅之的《冰盘进夏图》(上)和《杂果图》(下))

《黄帝内经》记载:“五果为助”,即桃、李、杏、栗、枣。这五种果子,在古人生活中扮演了重要角色。

桃与李:水果界的初代CP

桃在中国有三千多年种植历史,被古人赋予了无限意义。“仙桃”、“桃木辟邪”、“寿桃”,乃至春联的前身“桃符”,都可见其地位。

为何古人独爱桃?想象一下,若穿越回上古,能吃到的水果要么像李子、杏子、山楂般酸涩,要么像柿子、梨子般有涩口之感。相比之下,桃子口感温润,故有“桃养人”之说。

李常与桃成对出现,“桃李不言,下自成蹊”、“投桃报李”皆是明证。商朝末年,贵族理利贞逃难时靠李子树活命,后代遂以“李”为姓,成就了中国的一大姓氏。

近些年火热的黑布林,其实就是一种李子。外国人口中的“Plum”,常将梅与李混为一谈,西梅也是李子的一种。

杏与梅:文化含“梗”量极高

“杏林春暖”的典故,让“杏林”成为医界的代称;而“杏坛”因孔子讲学,成为教育圣地的象征。

梅子在先秦时常充当醋的角色,取其酸味,类似柠檬在西餐中的地位。“望梅止渴”、“青梅煮酒”都说明其普遍。宋代说书人会在舌下含一颗盐渍梅子生津,故有“话梅”之称。

栗与枣:能充饥的“实力派”

这两位的共同点是耐储存、能充饥。战国时,苏秦游说燕昭王,就提到北方有“枣栗之利”,民众不种田也能靠它们吃饱。虽夸张,但足见其重要地位。

中国人吃枣的历史超过八千年,称其为“铁杆庄稼”,并赋予吉祥寓意。直到近代,鲁迅先生还写道:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”

另一种能救命的“果实”是榆钱。它在三到六月成熟,正好填补了春荒的粮食空白期,实用性远超那些“妖艳”的桃李杏。

C位苹果去哪了?

中国古代也有苹果,个头小,口感绵软偏酸,被称为“柰”或“林檎”,地位远不如桃李。现代苹果是在19世纪末由美国传教士引入山东烟台的,如今“烟台苹果”已成金字招牌。

一同传入的还有西洋梨,但习惯了本土脆梨的国人,对其绵软口感很不适应,戏称为“老婆梨”,意思是老太太的牙都能咬动。

柑橘家族:一场混乱的“伦理大戏”

柑橘家族的关系极为复杂:

橘子和柚子杂交,生下了橙子。

橙子与外来者香橼(其变种是佛手)结合,产生了柠檬。

柚子回头又与橙子杂交,产生了葡萄柚。

这复杂的关系,连希腊神话里的宙斯看了都得摇头。

瓜果世界:甜瓜与西瓜

古文中的“瓜”多指甜瓜。而《诗经》中“投我以木瓜”的“木瓜”,是宣木瓜,肉硬味酸,多用于蜜饯或煲汤。今天吃的番木瓜是明朝才传入的。

中国人是全世界最能吃西瓜的群体。如今常见的西瓜,其实是在五代宋辽时期从北方传入的。这里必须致敬吴明珠院士,她与袁隆平院士是同学,一生扎根戈壁,培育了哈密瓜、西瓜等30多个品种,包括我们熟悉的“8424”。

感受明显的没落:山楂与柿子

这两种童年常见的水果,如今似乎风光不再。

山楂,除了冰糖葫芦和山楂制品,已很少被当作日常水果。柿子则常被制成柿饼。鲁迅在文章中曾写,农妇想象慈禧太后的奢靡生活,便是“老佛爷……坐炕头上给丫鬟一招手,‘来个柿饼子!’”。

柿子在中国有两千多年种植史,堪称最能代表中国的水果之一。

“西来”与“南下”的外来水果

外来水果主要沿两个方向传入:西来与南下。

西来的佼佼者:葡萄与石榴

葡萄由张骞带回,因其可酿酒,备受贵族推崇。“葡萄美酒夜光杯”等诗句流传千古。

石榴象征“多子多福”,与汉文化完美融合。武则天曾写下名句:“开箱验取石榴裙”,借石榴裙倾诉衷肠。

南方的珍果:枇杷、杨梅、荔枝、龙眼

枇杷被誉为“初夏第一果”,其名与乐器“琵琶”同源。就连苏轼诗中的“卢橘”其实也指的是它。

杨梅在古代是与荔枝齐名的珍品,宋代有“五月杨梅已满林,初疑一颗值千金”之说。

荔枝因“一骑红尘妃子笑”而闻名。古代的保鲜运输(如整株移植、蜜封、蜡封)劳民伤财。汉武帝甚至在上林苑试种荔枝,失败后怒杀园官。

龙眼常被称作“荔枝奴”,晒干后即是桂圆。

明清时期的外来水果

明朝时,一批带“番”字的水果传入:

番荔枝:即释迦果。

番石榴:即芭乐。

番木瓜:即现在的木瓜。

而热带水果“三剑客”——榴莲、芒果、山竹,郑和虽都尝过,却因习性、储运等问题未能成功引进。

一个冷知识:香蕉的危机

香蕉在中国有两千年种植史,但早期主要用于纺织。我们目前吃的香蕉品种,正面临全球性病害的威胁,未来可能面临灭绝风险。

最后的“回归”:猕猴桃

猕猴桃古称“苌楚”,长期作为观赏植物。上世纪初被新西兰引种培育,并以国鸟“几维鸟”(Kiwi)命名,再以“奇异果”之名风靡全球,回归中国市场。

回顾这部水果史,从千金难求到飞入寻常百姓家,从野果到商品,每一颗果实的背后,都离不开科技的进步与无数人的努力。

我们不再为一颗沾着露水的杨梅而惊喜,也对层出不穷的新品种习以为常。但正是这些甜蜜的选择,记录着我们生活方式的变迁。