“学而时习之,不亦乐乎”:从小到大,老师都告诉我们:学完知识要时常复习,这难道不快乐吗?

可对要应付中考、高考的学生来说,反复刷题背书的“快乐”,到底藏在哪儿?

传统的“复习说”影响深远,但今天咱们换个角度,从“实践”出发重新读这句话,或许能读出不一样的味道。

一

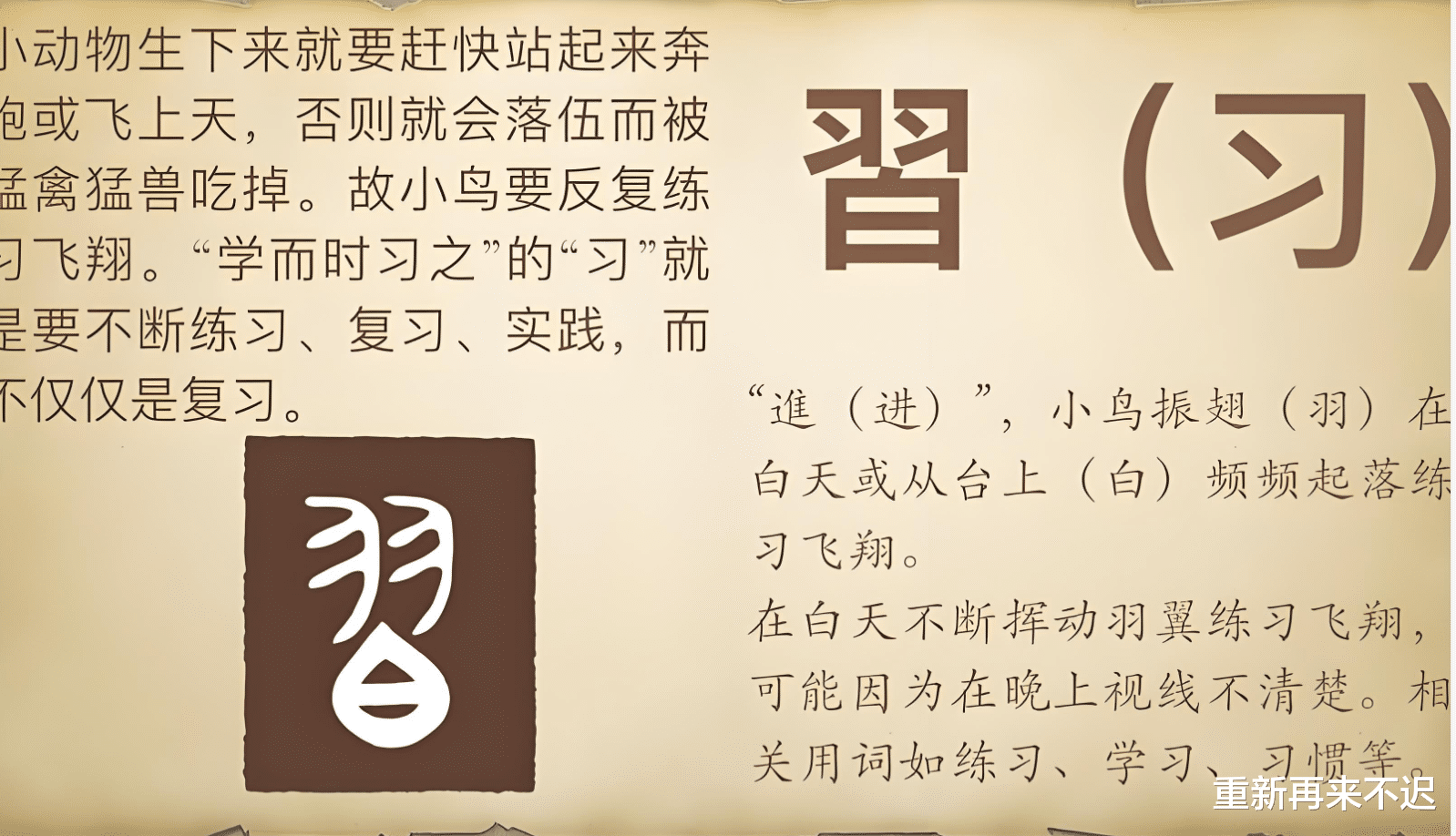

“习”字在甲骨文当中是由“羽”和“日”构成的,《说文解字》里就简简单单地解释说:“小鸟在太阳底下不停地练习飞翔。

所以,“学而时习之”的“习”,本义是实践,是运用,是把学来的东西,在日常中实实在在地用起来。

那么问题来了,为什么孔子特别强调,要把学到的东西“时习之”?

答案,就刻在那些沉默的竹简上。

二

想象一下,你要在春秋时代的鲁国读一卷《诗经》,你捧着的,首先不是文字,而是一件奢侈品。

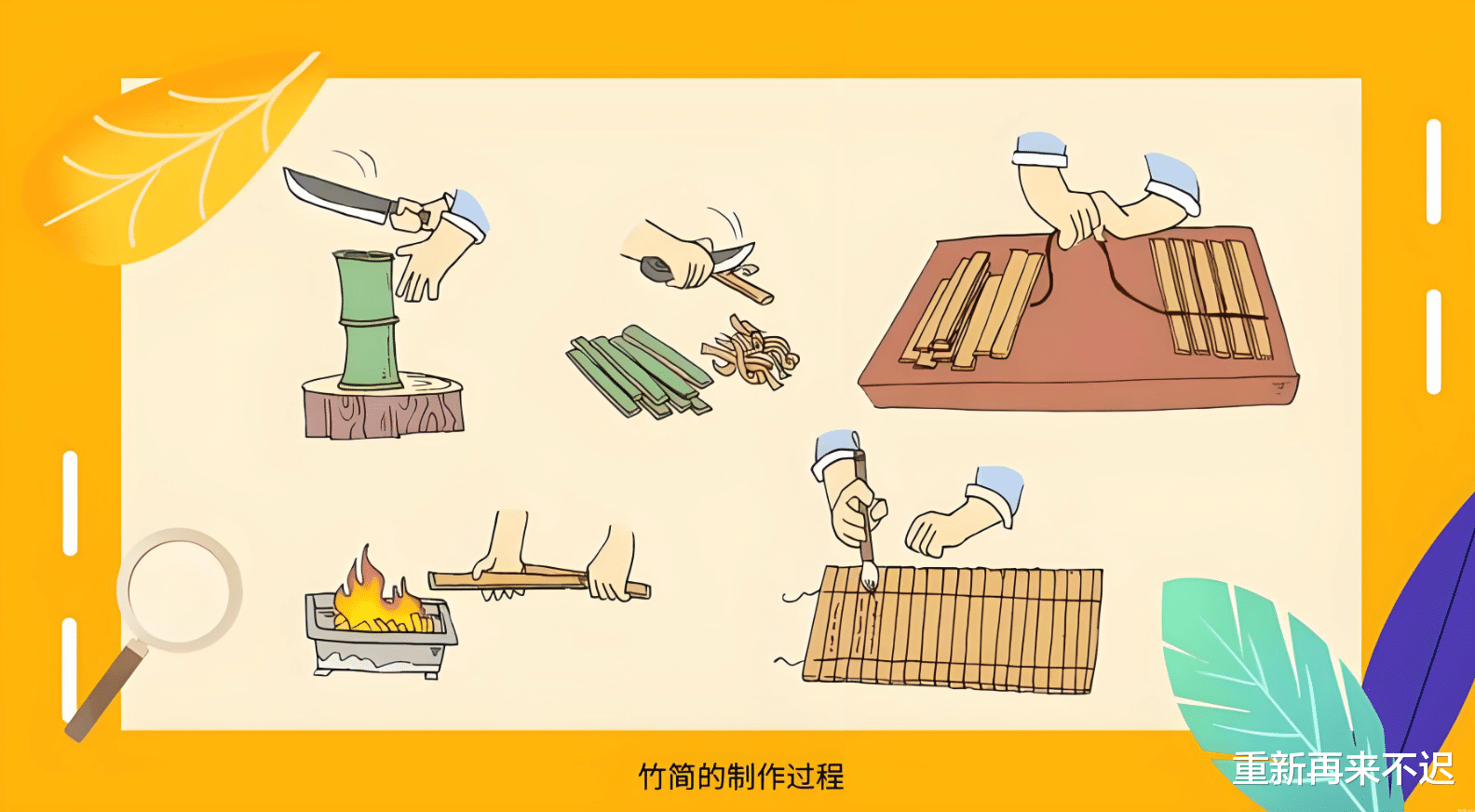

1.竹简制作

《诗经・卫风》曾记载淇水两岸“绿竹猗猗”的景象,“猗猗”形容竹枝柔韧修长。 也就是鲁国本地的竹子比较细,也比较软,只能用来编筐,并不适合做“简”。

能做成竹简的楠竹和毛竹呢,都生长在南方的楚国。

一根竹竿得坐上两个月的牛车,一路上不断地颠簸,还要穿过三条大河,这样才能从楚地(今湖北、湖南)运到鲁国曲阜。优质的竹简大多是从楚国来的,运输的成本不可谓不高。

“简”的整个制作过程中最关键、最具特色的一步是热处理。

竹子到了之后,工匠开始把刮掉青皮的竹片放在火上烤,目的是把竹片里面的糖分、淀粉以及水分给逼出来,就跟人出汗似的,所以就有了“汗青”或者“汗简”这样的称呼。

“汗青”因为跟书写记录有关系,就变成了“史册”的代称呢。如诗句:留取丹心照汗青。

“出汗”后的竹子有三大优点:一是防蛀防霉,可长期保存;二是释放应力,不易变形开裂;三是表面干燥,便于书写

再就是最考验耐心的削制。一把青铜削刀每日仅能削出5片左右合格竹片——宽一指(1.5厘米),厚不足半指(0.3厘米),边缘磨得光滑,不会划破手。

一卷《诗经》,差不多得用二十片竹简,一个熟练的工匠,得一心一意花上四天时间。

这还远没到书写那一步。墨,要用松烟混合动物胶慢慢熬制;笔,要选上好的兔毫,甚或刻刀。

写错一个字,没有橡皮也没有涂改液,只能用书刀把字刮掉,下手轻了刮不净,下手重了,这片竹简就破了,前功尽弃。

最后就用丝绳、麻绳或者皮绳啥的,把那二十片竹简给编联成一本书。

孔子读《易》读到“韦编三绝”,就是说编竹简的熟牛皮绳,都被他翻断了好几次。

我们一直都说“知识无价”,但在春秋那个时期,知识可是能算出“天价”的,一卷竹简的成本,蕴含着普通人家即使拼命踮起脚尖也难以达到的生活分量。

根据《管子》《居延汉简》等古籍记载,并结合考古发现,我们可以大致推算出制作这样一卷竹简,如《尚书》一样的长卷,得要30斗粟。

这差不多就是当时一个普通工匠一个月所赚的工钱,相当于一个五口之家一个月的口粮,这无疑是笔巨大的开销。

想象一下:楚国的运竹车队路过鲁国的村庄,农户家的孩子扒着门缝看。他不知道车上捆的是竹简,只知道爹娘望着车队叹气说:“那一车竹子,能换咱们家两年的收成。”

正如《论语・泰伯》所言 “民可使由之,不可使知之”,竹简的天价成本正是知识阶层壁垒的物质基础。

在这样的现实面前,谁还会把知识当作可以随意丢弃的东西?谁还会学了不用,让它只停留在竹片上?

正是因为知识被物化在如此昂贵的竹简上,它自然而然地成为了一种稀缺资源,一道无形的门槛。

三

这道由金钱和物力筑成的知识高墙,使得春秋时代的学习,从第一步开始,就自带了一层残酷的筛选。

孔子说:“自行束脩以上,吾未尝无诲焉。”“束脩”是十条干肉,那是士人相见之礼。它不单是学费,更是一种身份认同的象征。

翻阅《史记·仲尼弟子列传》,孔门的七十二贤大多来自“士”及更高的阶层,像子贡、孟懿子就是这样;就算是那个“卞地的乡下人”子路也不是纯纯的农人。

这从侧面能看出来,春秋那会儿能“学习”的人本来就怀着“用学问来让自己有个安身立命之所”的想法。

那个时代的“学”,从第一步开始,就是沉重而珍贵的。

正因‘束脩’代表的身份与成本,子路、子贡才会将“勇”“仁”付诸行动,他们的学习本就以“用”为目的,而非囤积知识。

四

也正因如此,“学而时习之”的逻辑才如此清晰。

学,首先是筛选。

知识太贵,没人学无用的东西。孔子教“礼乐射御书数”,每一样都是当时安身立命的本钱。

学《诗》,是为了“迩之事父,远之事君”;学《礼》,是为了“不学礼,无以立”。

习,是别无选择的践行。

子路学了“勇”,就在治理蒲邑时身先士卒;颜回学了“仁”,就在困于陋巷时依然坚守君子之礼。他们必须把刻在竹简上的每一个字,都变成自己生命中的每一步。

“不亦说乎”是践行后的反馈, 这快乐不是复习的快乐,而是“用上了”的快乐。是颜回践行仁德后被认可的内心通透,是子贡运用所学后“亿则屡中”的商业成就。

“学而时习之”,它真正的意思就是这么个完整的闭环,它是在知识匮乏的年代出现的,可却照亮了各个时代求知的根本。可随着时代变迁,知识的稀缺性消失了,学而时习之的逻辑却被我们遗忘了。

五

如今我们的手机里仿佛装着整个亚历山大图书馆,知识变得免费且泛滥,而最终我们成了迷茫的观望者,网盘里满是从未看过的课程,收藏夹中堆着许多未曾点开的文章,更有甚者,短视频占据了我们大量的时间。

我们在短视频强烈光芒的刺激下一直不停地刷新页面,任由那些零散的多巴胺把时间切成细碎的粉末。 在点赞和收藏的时候,标签的亮色,总是让我们有个错觉,好像已经把握住了什么;刷到所谓的“干货”时心里涌起的短暂的充实感,也被误以为是成长本身。

可真相呢, 囤着的课程都积灰,收藏的文章也是存着好长时间,刷过的好几百条技巧,真正能在生活里派上用场的没多少, 春秋时的知识昂贵到“学不起”,如今的知识廉价到可以随意挥霍,可我们犯的错,早已从“学不起”变成了“囤太多、刷太勤、却习得太少。

在信息的洪流里,我们就如同站在暴雨底下的人一样,只能被动地去承受那数不清的碎片。

这些碎片根本没有汇聚成能够解决问题的活水,反倒使得那个“越刷越焦虑,越焦虑越刷”的漩涡不断地越卷越厉害。

这使我联想到那些落马官员的忏悔书。“理论学习只是停留在表面”,他们并非没有学过党纪国法,也并非没看过警示案例,他们的笔记本或许堆积得比任何人都要高,唯独缺少的就是那种“知行合一”。

要是缺了“习”的“学”可不只是在原地打转,更是危险的自我糊弄,它会让“知道”和“做到”越离越远,最后就跟同一具身体里的两个陌生人似的。

“知行分裂”正是所有悲剧的根源。

六

这样信息过剩又泛滥的时代,什么才是真正的“学而时习之”?

不是要我们回到竹简时代,而是要重塑我们那份对知识的郑重。

“学而时习之”是一场“知行合一”的践行,

当你把某个有益的观点真正“用上了”,当你的生活、工作、行为因此改变而向好时,那种踏实与快乐,和两千年前颜回在陋巷里读懂一句“仁”时的会心一笑,本质上并无不同。

这或许才是本文真正想告诉你的,快乐最终来自于一个完整、一致、心安理得的自己

#路漫漫初心不变学而时习之不亦乐#