在民间,流传着许多关于婚丧嫁娶的古老习俗,“七不葬父,八不葬母”就是其中之一。

这个俗语的数字背后,究竟藏着怎样的深意?它是一种必须遵守的铁律,还是古人在现实生活中总结而出的生存智慧?

今天,我们就来聊一聊这个话题,看看它到底从何而来,又为何存在。要追溯这个习俗的源头,我们得回到群经之首——《周易》。

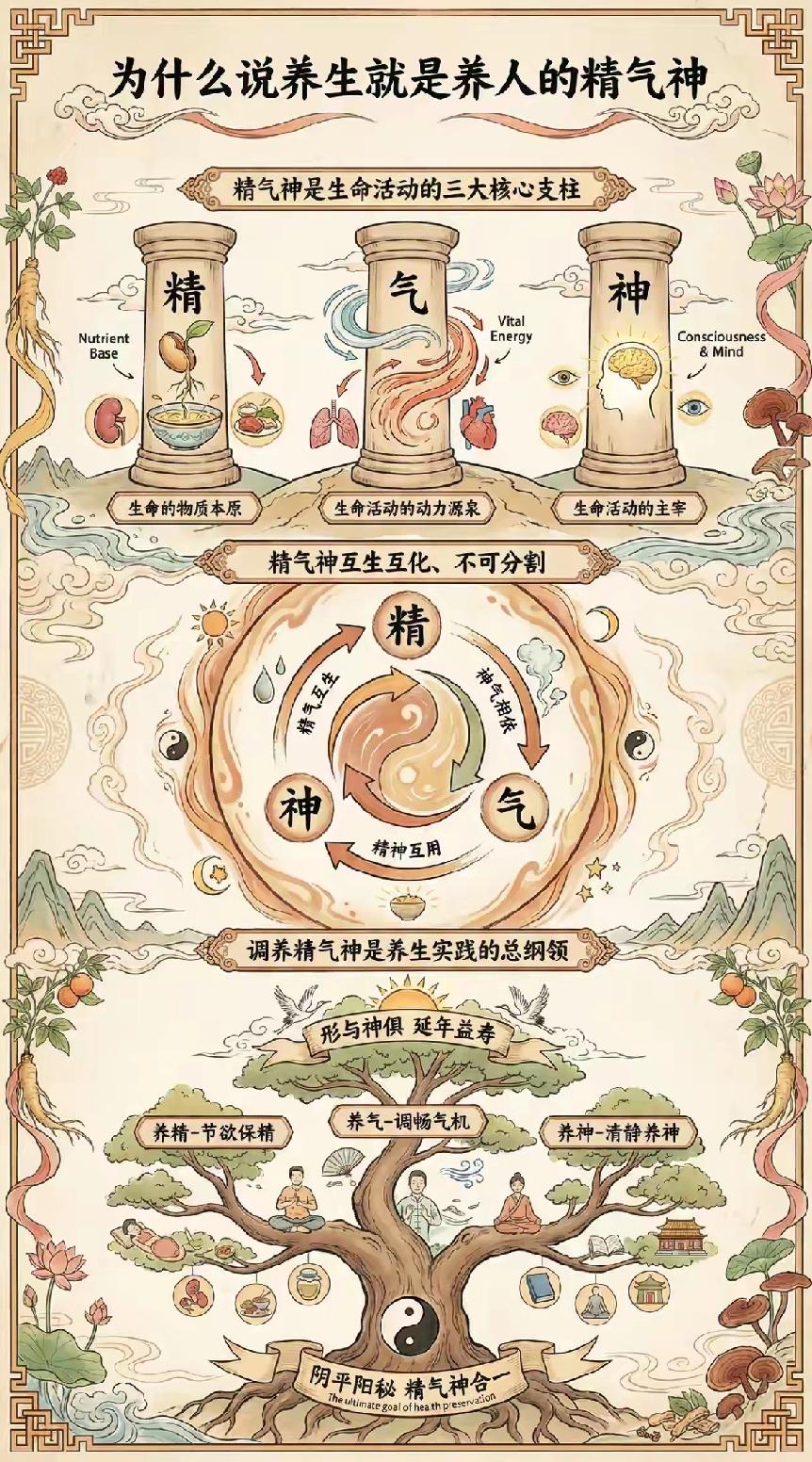

在《周易》的宇宙观里,数字是计数符号,更蕴含天地万物运行规律。其中,奇数为“阳”,代表天、男、刚健;偶数为“阴”,代表地、女、柔顺。

而“七”在《周易》的卦象中被视为“少阳”,属性为“阳”;“八”则被视为“少阴”,属性为“阴”。于是,一个朴素而直接的关联就产生了:

父亲为男性,属“阳”,下葬的日子不能选择属“阳”的“七”,否则阳气过盛,打破阴阳平衡,不仅影响逝者的安宁,还可能给家人带来不吉利。

母亲为女性,属“阴”,下葬的日子不能选择属“阴”的“八”,同理,避免同气相冲。

所以,这个习俗的核心,是古人追求“阴阳调和”“各归其位”的具体表现。他们相信,只有让万物符合其阴阳属性,才能和谐安宁。

很多人会误解,以为“七不葬父,八不葬母”就是指农历每月的初七不能葬父亲,初八不能葬母亲。

其实,它的范围要广得多。这里的“七”和“八”,指的是日期中带有“七”或“八”数字的所有日子。比如:

“七”日:包括初七、十七、二十七。

“八”日:包括初八、十八、二十八。

在古代,家中老人去世后,子女在操办丧事时,一个非常重要的环节就是请人“看日子”,即选择一个黄道吉日进行下葬。

如果选定的日子正好撞上了对应的禁忌日期,通常就会避开,以求心安。

除了与《周易》相关,这一习俗的流传还有更现实原因。

1.情感上的“避讳”与“不舍”:在有些地方的民间解读中,“七”与“八”的发音,会让人产生不吉利的联想。

“七”的谐音像“去”,有“断七”“尽头”的意味。如果在“七”日葬父,仿佛预示着父子情分被硬生生“割断”,显得太过绝情和急促。

“八”的谐音像“扒”,有“扒开”“分离”的意味。如果在“八”日葬母,仿佛意味着母女关系被无情地“扒开”,显得格外残忍和不舍。

所以,这背后也蕴含着子女对父母离世的不舍与悲痛,希望通过避开这些日子,来表达最后的孝心和挽留。

2.生活里的“缓冲期”:在医疗条件不发达的古代,确实存在“假死”(昏厥)后被误葬的极端情况。

丧礼停灵数日,选择日期上的避讳,客观上延长了等待和观察的时间,为防范这种小概率事件提供了多一重保障。

3.心理上求安心:丧葬仪式最重要的功能之一,是安抚生者的心灵。

在一个遵循传统的社会里,“别人都这么做,我们不这么做,万一将来家里不顺,会不会是因为这件事?”这样的想法有很强的约束力。

遵守古老的规矩,能让子女在巨大的悲痛中感到“我们已经做了该做的一切”,从而获得一种心理上的慰藉和安心。

“七不葬父,八不葬母”属于传统民间习俗,其背后更多的是一种文化心理和传统惯性的体现。

如今,随着人们观念的进步,对于丧葬事宜更多是遵循法律规定和个人意愿,同时兼顾对传统习俗的尊重。

对于这个习俗,我们有必要理解它的文化内涵,但不必过分拘泥于其中的禁忌,重要的是通过合适的方式表达对逝者的缅怀与敬意。

评论列表