【深度解读】专注于事实与逻辑,通过多维原创分析,我们带你穿透事件表象,看见趋势、结构与人性的真相。

我刷到这条帖子的时候,心里“咯噔”了一下。

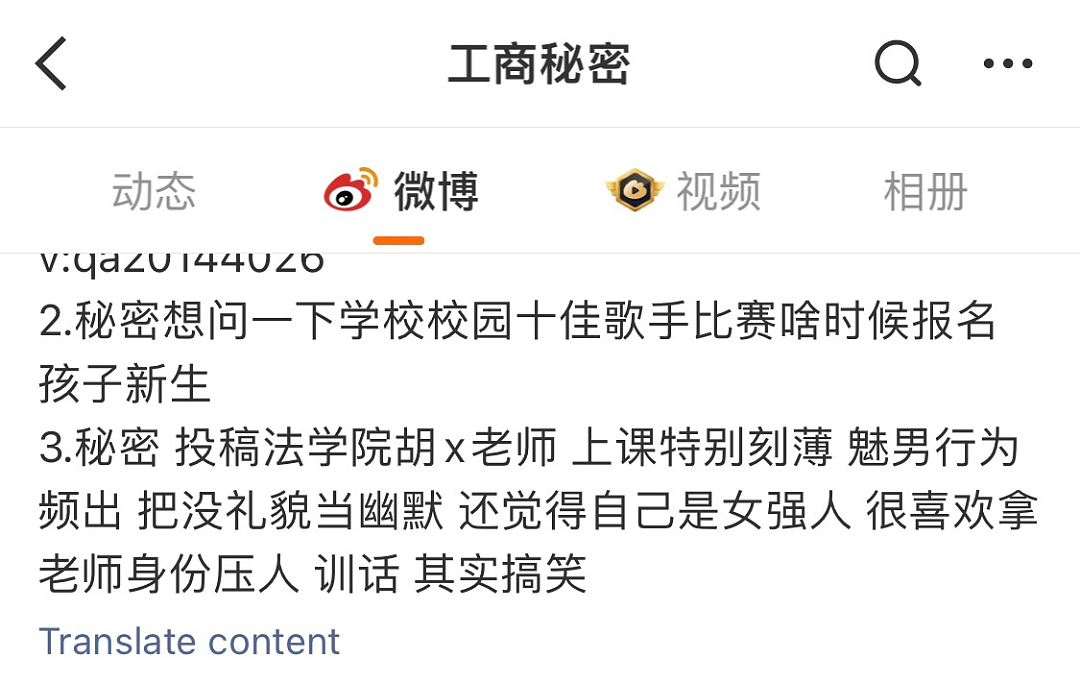

“刻薄”“媚男”“没礼貌”。

短短几十个字,像三把随手丢出的刀,精准地刺进了一名大学老师的名誉里。

发帖人是重庆工商大学的一名女生。她没有写出老师全名,但字里行间“法学院胡X”的描述——足够让所有同学一眼就认出来是谁。

一篇匿名小作文,把一个多年认真教书的老师推向舆论。而她“罪名”的全部来源,竟然是:

她上课抽背,这名女生没答上来,被批评了几分钟。

这个理由,如果不是亲眼看到,我很难相信真实存在。

但更扎心的是——当老师选择起诉,真正被戳破的,是一代年轻人的表达方式。

01|一个“气话”,差点毁掉一个好老师的名誉事情其实很简单。

女生没背好,被老师点名批评。她觉得“难堪”,于是去校园匿名账号上“挂人”。

她说老师偏心男生。她说老师“当街骂了她 20 分钟”。她说老师“压身份训话”。

直到后来她道歉时,才承认自己夸大、凭感受说话。

而事实是什么?

那堂课回答正确的刚好都是男生。老师当堂批评只有几分钟。更多同学反映——胡老师其实对女生更照顾。

甚至:

她会优先收女学生当科研助理;她会关心一个爱换发型的学生是不是压力大;她在业内被认为是“认真、负责、有能力”的那类老师。

但就是这样一个老师,被一句“媚男”扯下台面。没有证据,没有事实,只有情绪。

正如胡老师自己说的:

“如果一句对不起就能解决,那法律还有什么用?”

这不是较真,而是底线。

02|一个学生的情绪发泄,换来一个老师的寒心胡老师后来说:

“那我以后不点名,不提问,不布置作业好了。”

这句话,让很多人心凉。

你知道现在高校的真实现状是什么吗?

越认真负责的老师,越容易被投诉;越严格有要求的老师,越容易被网暴;越想提高课堂质量的老师,越危险。

于是,本来想把课教好的老师被打回原形:——上水课最安全。

这不是胡老师一个人的心凉,而是整个大学教育的悲哀。

因为每一位被“匿名小作文”伤过的老师,都会慢慢收起严格、收起热情、收起责任感。

一个学生的冲动,可能让一门课、甚至一群学生,失去一个好老师。

03|当匿名给了情绪一双“无后果的牙”这件事扎心,但绝不是个案。

我认识一个大学辅导员,因为拒绝学生请假(理由不充分),被学生匿名发帖骂了整整一个月,直至患上焦虑症。

也见过一个普通女生,因为拒绝和同学合租,被匿名账号说成“傲慢、自私”。

匿名,给了许多人一把“合法发泄”的钥匙。

他们以为匿名能保护自己,却没意识到匿名更像是一剂麻药——麻痹了分寸、道理和善意。

他们说这些时,没有事实,没有证据,只有——“我觉得”。

但现实不是“我觉得”,现实是:

每一句没想清楚的话,都可能成为别人身上的石头。

匿名,让情绪不必负责;情绪,让事实不再重要;事实不重要,意味着真相也不重要。

鲁迅说:“无端的指责,是世间最轻易的事。”

如今在匿名场域,这句话更加真实。

04|“打拳思维”正在吞噬年轻人的思考能力

这件事让我看到另一个正在被忽略的现象:

如今部分年轻人对世界的理解方式,已经被某种“对立语法”绑架——

只要男女互动:马上要分阵营。

男老师批评女学生?“媚男!”

老师表扬男生回答正确?“打压女性!”

稍微严肃一点的教育?“PUA!”

与其说是一种观点,不如说是一种情绪模板——凡事都要先扣一个立场。

真正的性别平等不是这样。也不是这样教出来的。

如果学生连最基本的逻辑判断、事实判断都丧失,那未来的社会,会变成什么样?

喜欢一个观点没错,但让“观点变成眼罩”,就危险了。

真正的平等是:事实优先,逻辑第一,不被情绪绑架。

05|我见过一个学生因为一句抱怨,害了三个人几年前,一个大三学生因为论文被导师退回,在某平台发帖抱怨:“导师故意刁难我。”

帖子火了,导师被骂了一周。

后来真相是——导师那段时间母亲住院,他全天来回奔波,还带病熬夜给学生修改论文。

事情最后查清了,学生道歉。但结果是:

导师患上轻度抑郁学生被记过导师的家人也受到骚扰

一句没想清楚的话,有时可以摧毁的不止一个人。

你看——情绪写下去是轻的,落到别人身上是重的。

06|真正的自由,不是“可以说”,而是“说得负责”

我想起书里一句话:

“自由不是为所欲为,而是自我约束。”

如果我们习惯用标签替代事实,用情绪替代判断,用匿名替代勇气,

那我们迟早会把自己也困在同一种语言里。

你骂别人“刻薄”,其实暴露的是自己的狭窄;你骂别人“媚男”,其实丢掉的是自己的理性;你匿名发泄,其实伤害的是你未来认识世界的能力。

07|写在最后或许很多人会问:

“老师有没有必要把事情做这么绝?”

可我认为——她的坚持,或许就是整个事件最宝贵的意义。

她不是在教一个学生,她是在提醒所有人:

言论不是避风港,

情绪不是免死金牌,

匿名不是保险箱,

成年人必须说得负责。

这或许是胡老师教过的最重要的一课——不是刑法,不是案例,

而是:

“说话之前,先过过脑子。”“表达之前,先弄清事实。”“倾诉情绪,不要伤害别人。”

我们都曾年轻,都懂那种被批评的委屈。但委屈,不是伤害他人的理由。

成年人第一课其实就一个字——

“担”。

担言语之果,担情绪之责,担决定之后果。

—— 在喧嚣中,愿我们仍与思考同行。

期待您在评论区分享您的看法,若本文对您有所启发,欢迎点赞、关注,支持我们持续创作深度内容。

原创作者:欧阳晴风 | 来源:克网中国 | 转载请注明来源并联系授权。