最近后台问编制的老师越来越多。

越是就业环境紧张,大家越惦记编制这碗饭。

毕竟对老师来说,编制意味着稳定、体面和安全感。

但现在的问题是僧多粥少。

于是,各地学校开始整出一堆新说法:备案制、员额制、周转池编…

名字越改越复杂,但其实都指向一个核心:编制改革。

简单说,

事业编不难理解,就是正式员工;

周转池编也是事业编,可以理解为一个编制的共享池,由政府调整分配;

员额制(也叫备案制)是预备役,不是临时工,也不是合同工,而是介于中间的一种中转站。

它的诞生目的很现实:让编制能动起来。

过去进了编制就等于进保险柜,几年不干活都不怕;

现在各地人手紧张,财政又吃不消,只能通过员额制来调节人多编少的矛盾。

说白了,就是想在不动老编的前提下,让年轻人也有机会进体制、学校也能灵活用人。

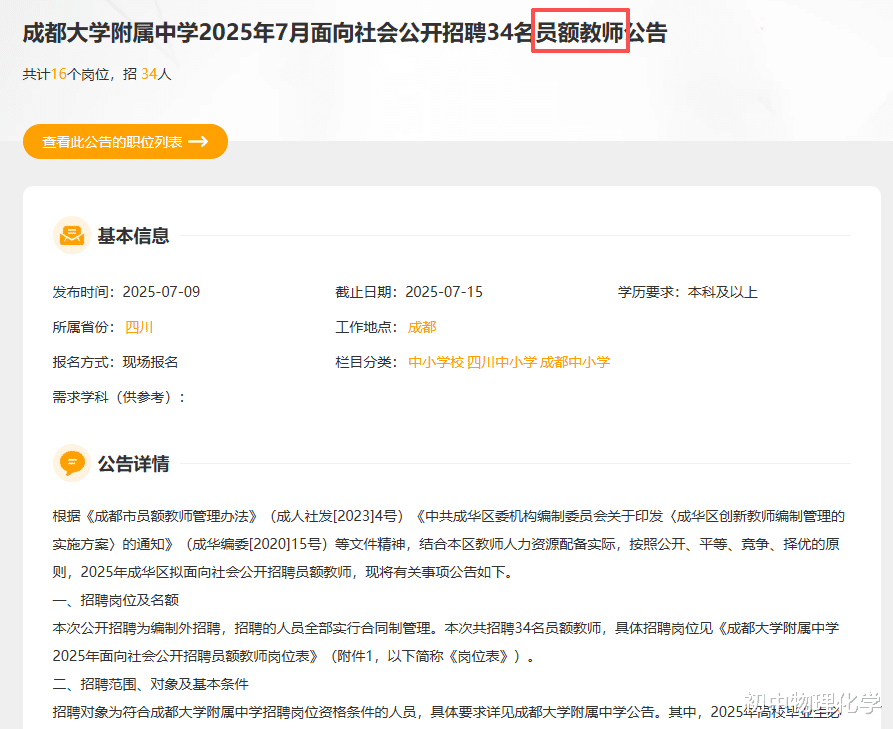

从招聘上看,事业编要经过人社局那一整套程序,公告、笔试、面试、公示,一个环节都少不了,学校没什么决定权。

而员额制就灵活得多,权限下放给学校,缺人时自己发公告、自己考试、最后报备即可。

所以你会看到不少某中学员额制招聘,其实就是学校开的临时口子。

从难度上说,事业编含金量更高;但从机会来看,员额制更容易进。

待遇上,两者差距并不大,工资、绩效、津补贴都差不多,很多地方甚至也交职业年金。

区别在于稳:

事业编稳得像老夫妻,离职得走层层审批;

员额制更像谈恋爱,感情不和随时分手,人走编不走,下一位马上补上。

再说管理。

事业编的后台是人社局,有点公务员亲戚的意思;

员额制则归学校直接管理,签合同、看考核、合同期满要不要续,都由学校说了算。

事业编除非违法,一般没人动你;

而员额制能进能出、能上能下。

你表现好,学校愿意留;

干得差,合同到期就不一定续。

调动也不一样,事业编是世界货币,可以跨校、跨市、甚至跨省流通;

员额制是本地货币,离开原单位就作废。

那为什么非得搞员额制?

一句话:嘴太多,饭太少。

编制改革的官方说法是激活用人机制,让人能进能出,但真正的目的,是保证在编老人不受影响。

员额制就像一条鲶鱼,必须保持不太稳的特性,才能搅动这池死水。

说白了,如果员额制也变稳,那编改的意义就没了。

很多年轻老师担心它不稳,其实这恰恰是它存在的价值。

不稳,是为了让整个系统运转起来。

反过来说,也正因为它灵活,才成了很多人进入体制的入口。

现在不少地方都在推员额制转事业编,干得好、考核优,有机会转正;

干得一般,也能积累经验、等机会。

对年轻老师来说,先占个位子,比在外面漂着总强。

说到底,事业编也好,员额制也罢,都只是身份标签。

真正能让人稳的,不是那张编制卡,而是你自己的实力。

课堂上学生听你讲课的眼神、同事对你工作的认可、领导想留下你的那份信任。

铁饭碗终归还是需要你自己捂热的。

别太焦虑形式,先把自己做得不可替代,无论是编制、员额还是合同,你都会比别人走得更稳。