在上一节中介绍到:

韩、赵、魏三卿在消灭智氏的这一时间节点时,赵氏的实力最为强大,“赵北有代,南并知氏,强于韩、魏”。

在赵襄子死后,赵氏发生内乱,给魏氏上位的机会。

至于魏氏最终如何上位并在晋地彻底坐大,则需要更多的运作。

·

复霸与亡晋:魏文侯后期的晋国朝局有关魏文侯是如何从赵氏手中取得晋卿之首,史料中没有留下任何记载。

就目前已知信息进行猜测的话,主要原因有二:

一为赵氏在公元前425年-前424年发生内乱;

二为韩氏在公元前425年也出现了权力交接,韩康子于是年逝世,韩武子即位。

由于晋正卿本身就有按资次第补位的惯例,更兼强大的赵氏实力受损,韩氏也出现权力交接,魏氏自然也就有了上位的机会。

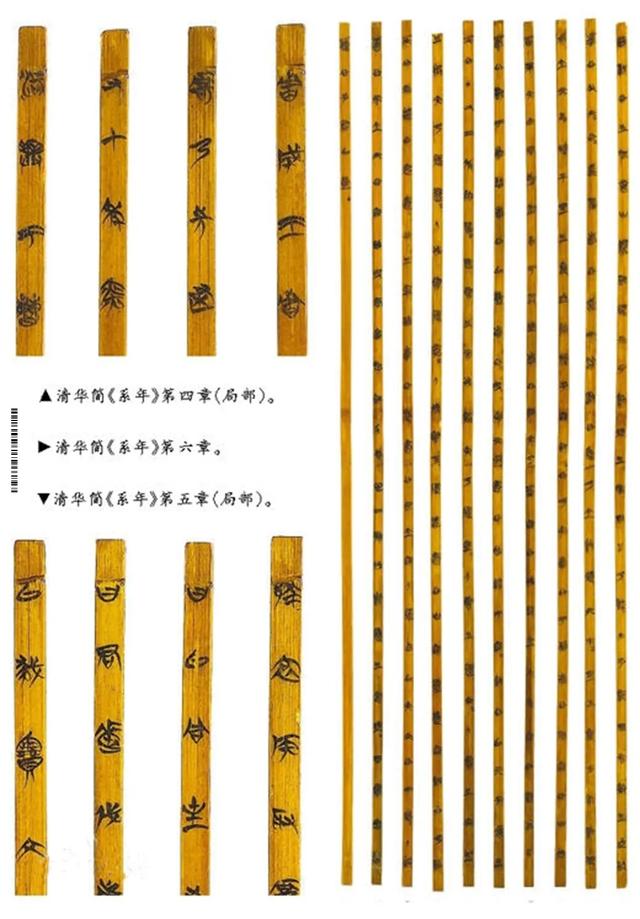

也正在这一时间节点,楚廷突然介入宋国事务,在黄城、雍丘一带修筑工事,三卿遂发兵败楚,之后楚军又攻击宜阳、赤岸,三卿再度发兵败之(清华简《系年·楚简大王六年》)。魏文侯大抵借此取得了晋军的最高指挥权。

图为清华简《系年》。

其后,魏氏再改对秦用兵,于公元前419年在少梁一带筑城,以构建通向河西的桥头堡,秦、晋围绕在此交战了3年,最终以晋人构筑少梁城,秦人巩固周边城邑以包围少梁暂时告一段落。

公元前416年,晋幽公因夜间出邑私会妇人而被“盗”所杀,魏文侯率兵平乱,立晋烈公。

公元前415年,秦人在少梁周围继续筑城,似乎有继续战争的意思,不过秦灵公在当年逝世,秦廷的权力交接又出现了问题,秦伯之位转入了简公一系。

公元前413年,齐、楚、秦同时对魏发难,齐人攻至黄城、阳狐(应为东部的阳狐)一带,楚人攻至上洛一带,秦人攻至郑一带。至于魏氏在当时如何化解这次围攻的不大清楚,但似乎并未出现太大损失。

公元前412年,魏氏正式攻秦,先攻取了繁庞。

公元前409年-前408年,魏将吴起攻取了河西全境,恢复了晋六卿时期的西部防线。

仍是在公元前409年,赵献子、韩武子逝世,魏氏趁此机会令乐羊跨越赵氏领地攻击中山国,并从河西调动吴起部横跨赵氏领地侧击,最终于公元前406年消灭了中山国。

公元前405年-前404年,三卿对齐发兵,攻入了内长城,齐廷向晋人交出了齐侯本人,后者则被三卿押至周室。据清华简《系年》所载,三卿在这一阶段也曾多次击败楚军,还重新争取到了越、鲁、卫、宋、郑。

晋国的霸权最终得以恢复——尽管“晋国”在这一刻已经走到了解体的终点。

图为魏文侯,注意其在位的大部分时间为“晋卿”而非“魏侯”。

就魏文侯后期的表现,魏氏较之赵襄子执晋政而言要显赫得多:

在东方,晋人再一次粉碎了老对手齐国,并逼迫齐人签下了“毋修长城,毋伐廪丘”及交出齐侯本人的耻辱和约,这一辉煌战果甚至超越了晋景公时期的鞌之战;

在南方,晋人粉碎了楚军的北上之势,郑、鲁、卫、宋乃至越再度做出了“服”晋的姿态;

在北方,中山国被摧毁;

在西方,晋人恢复了晋六卿时期的河西一线,尽管这并未改变长期对秦的绥靖政策,之后也出现了秦军攻至阳狐(应为西部的阳狐)的窘境,但秦人东进的脚步已被狠狠地遏制——顺便讲个笑话,“战国初期的秦国很弱,都快被魏国给灭了。”

再度强调:

晋国虽即将走到解体的终点,但其作为政治实体的组织架构依旧还是勉强存在的。

试想,当晋正卿率大军以浩荡之势跨赵境、韩境大败齐、楚、中山,在晋内地各邑集结大军以恢复晋顷公的河西故土,上述地方长官及士人究竟会持的心态。

更兼赵氏中枢已逐渐远离晋内地,且韩氏也把重点发展目标放在了对郑国的攻略,魏氏在独吞晋内地一事上虽不能说是手到擒来,但也算得上有了巨大的优势。

图为魏国在战国中期的大致疆域,其东西两部正是建立在魏文侯一朝在晋地及邺邑坐大的基础之上

在周室正式册封三卿为诸侯后,晋国彻底瓦解,赵国、韩国面对魏国在晋内地坐大的既成事实也只能是抽身止损。

·

下一节:

韩祚绵长:韩氏在晋卿羁绊间的政治定位