本网三门峡讯 王红权 通讯员 周红民

10月15日,北京大学材料科学与工程学院雷霆团队研发的“N型半导体水凝胶”荣获“Chip 2024中国芯片科学十大进展奖。

这份荣誉不仅是对一项技术的认可,更是中国科研力量在芯片与生物电子交叉领域崛起的缩影——雷霆团队以凝胶为媒,在微米级的芯片电路与纳米级的神经信号间架起桥梁,为我国芯片技术突破与脑机接口产业发展注入了“中国芯”的强劲动能。

一、N 型半导体水凝胶:破解脑机芯片材料瓶颈

全球芯片产业长期囿于“刚性材料难兼容生物场景、凝胶材料缺乏半导体性能”的两难局面,

水凝胶由三维交联的亲水聚合物网络构成,具备保留大量水分的能力。相较于刚性无机材料和干燥聚合物,水凝胶的机械性能可以广泛调整,适用于模仿软骨、皮肤、肌肉及大脑等多种生物组织。其结构多样且易于改性,在生物功能工程中展现出杰出的多功能性,包括刺激响应性和优异的界面特性,应用广泛于传感器、致动器、涂层、声探测器、光学和电子学领域。

尽管具有这些优点,但由于缺乏半导体特性,它们在电子学中的应用一直受到限制,传统上只能用作绝缘体或导体。

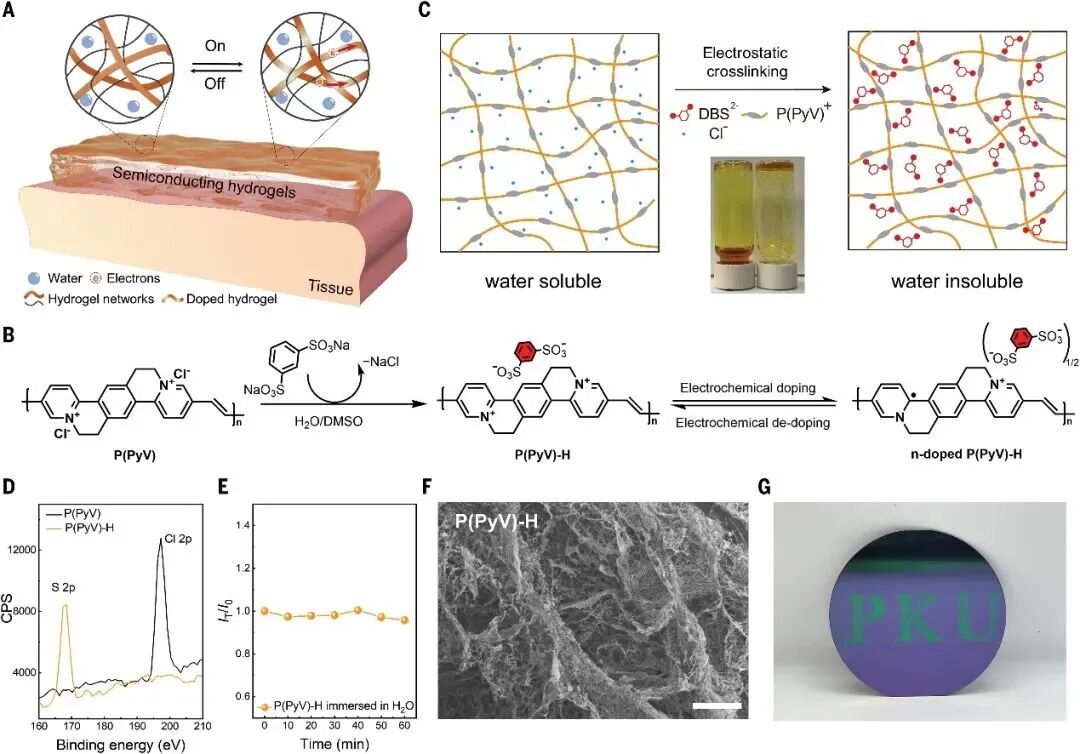

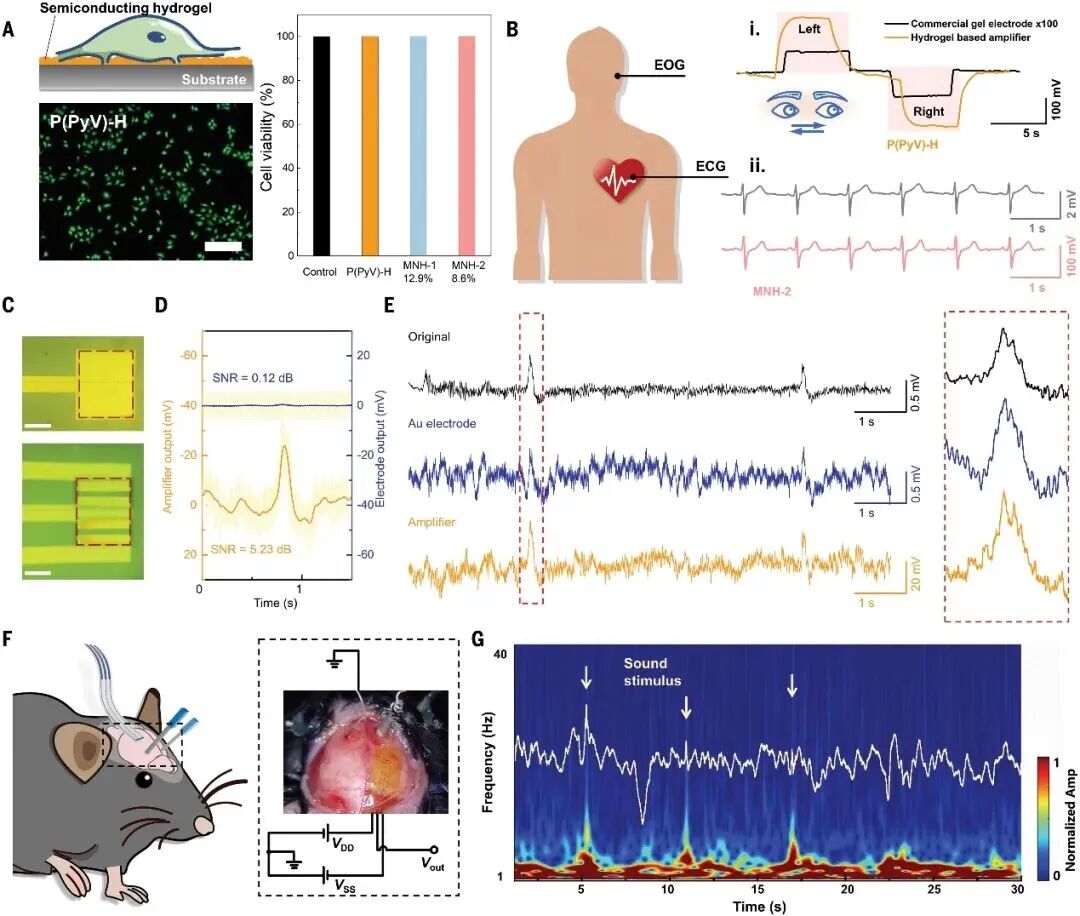

图1.基于P(PyV)的单网络半导体水凝胶

雷霆团队的N型半导体水凝胶精准破局。该技术以水溶性阳离子共轭高分子为核心,通过交联工艺构建三维多孔亲水网络,首次实现优异生物界面与高性能半导体性能的共生,填补了有机高分子材料在生物电子领域的空白。

其核心创新在于双向融合:该技术继承了水凝胶的柔性与生物相容性,力学模量仅10~100kPa,与人体组织高度匹配,彻底区别于传统硅基芯片的刚性特质;另一方面依托共轭高分子设计,实现了稳定电子传输与信号转换,打破了传统水凝胶绝缘、有机半导体力学和生物学性能兼容差的行业痛点。

在应用端,该材料可作为柔性半导体材料,具有广泛的潜在应用场景。如,可以适配可穿戴器件,能够贴合皮肤减少运动导致的信号干扰,用于植入式医疗器械场景,可以减少免疫排异反应,实现持续体内生物电和化学信号检测。更具战略价值的是,团队通过“分子结构调控+交联工艺创新”,自主开发出水溶性N型共轭高分子,表现出优异性能,为我国未来可植入电子器件发展和应用奠定材料基础。

二、脑机接口突破:力学与信号的双重革新

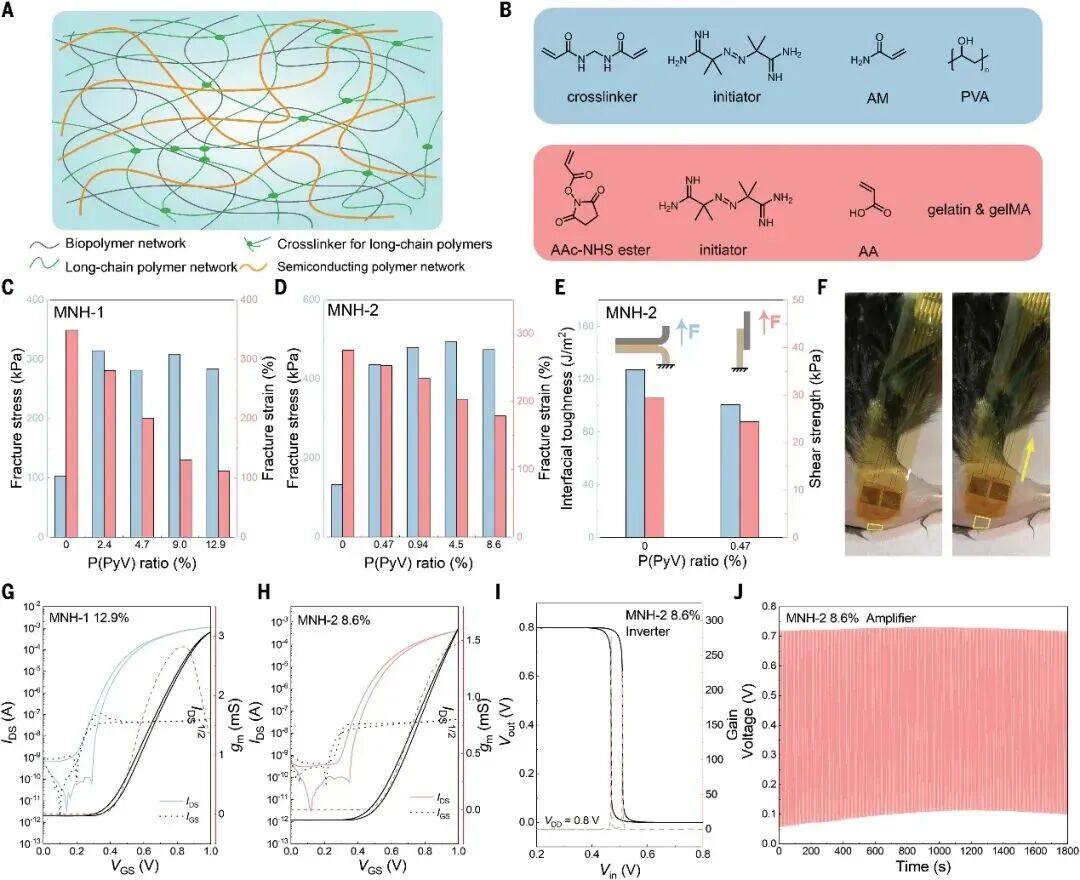

针对全球脑机接口领域的困境——植入器件与脑组织力学差距悬殊(马斯克团队的聚酰亚胺材料模量约1GPa,人脑组织仅10~100kPa,相差100-1000倍),易引发炎症与信号衰减,雷霆团队给出了创新解决方案。

力学匹配与生物兼容协同突破:团队将水凝胶与高分子半导体材料复合,打造超柔软电子器件,其力学模量与脑组织相匹配,植入后可随组织活动同步形变,避免刚性器件对神经细胞的损伤。同时,水凝胶的高含水量为该类材料带来传统有机半导体难以比拟的高生物相容性。

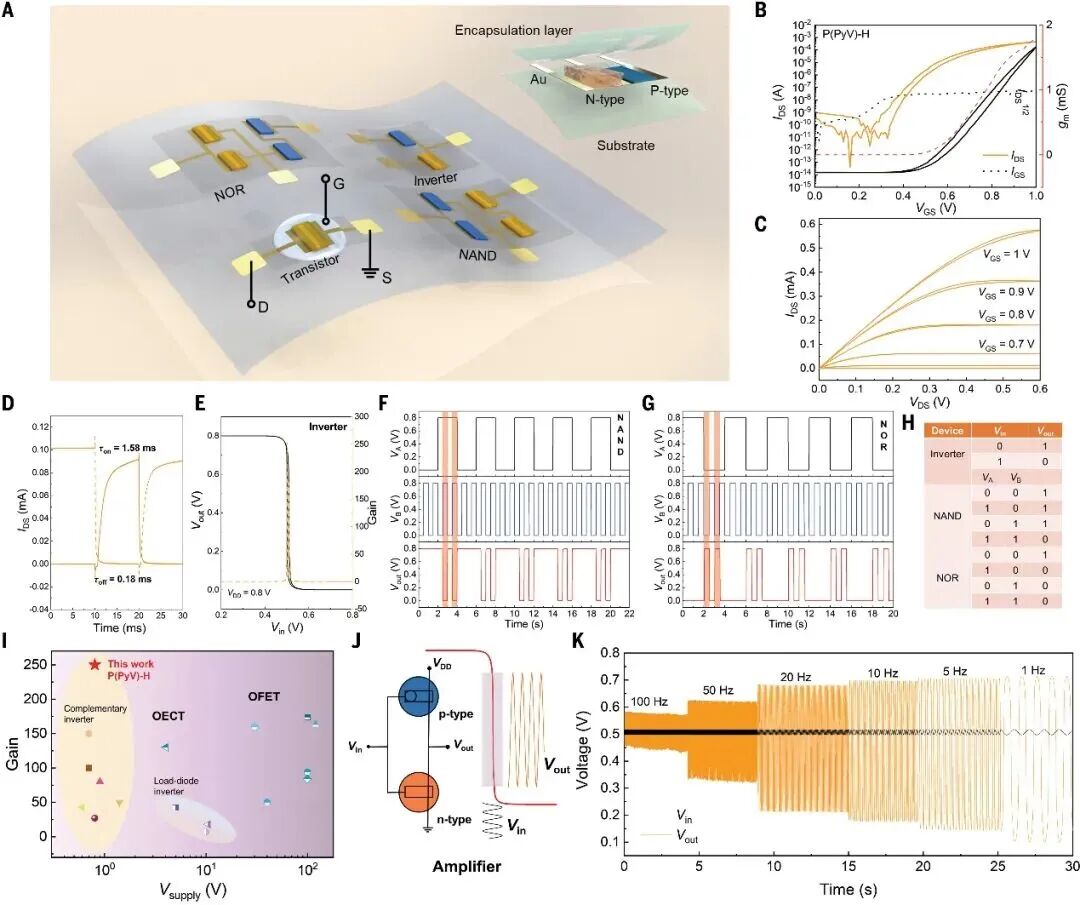

原位信号放大提升信噪比:传统脑机接口“电极传感→后端放大→信号传输”的流程易受干扰,难以捕捉微弱神经信号。团队创新的将半导体水凝胶制成“原位放大器”,直接在神经界面完成信号放大,信噪比大幅提高,可更清晰的捕捉神经信号,推动脑机接口走向更高精度的信号采集,为帕金森病治疗、肢体功能重建提供精准技术支撑。

半导体水凝胶技术发表后,得到了广泛认可。《Science》随刊发表了展望,专门介绍该工作,副标题为“半导体水凝胶可实现活性生物电子器件”。近期,芝加哥大学的Sihong Wang教授采用类似思路实现了p型半导体水凝胶,成果也发表在《Science》上(Science 2024, 386, 431),证明了雷霆团队工作的重要性和广泛适用性。

结语:凝胶虽柔,支撑强国之梁;芯片虽小,承载未来之梦

从深圳芯片大会的领奖台到北大实验室的操作台,从N型半导体水凝胶的分子设计到脑机接口的动物实验,雷霆团队在“材料-器件-脑机”的交叉领域书写了中国科研的精彩篇章。这项看似柔软的技术,不仅打破了传统的技术路径,更在生物电子、医疗健康、智能穿戴等领域开辟出全新赛道,为我国科技强国战略注入了柔性力量。

“科研没有终点,我们的目标永远是下一个‘从0到1’的创新,为国家科技发展撑起更坚实的‘中国芯’。”雷霆这样说,并用数年如一日的实验研究躬身践行,未来,他们将不畏劳苦继续沿着陡峭山路持之以恒地攀登,奔向光辉的顶点。