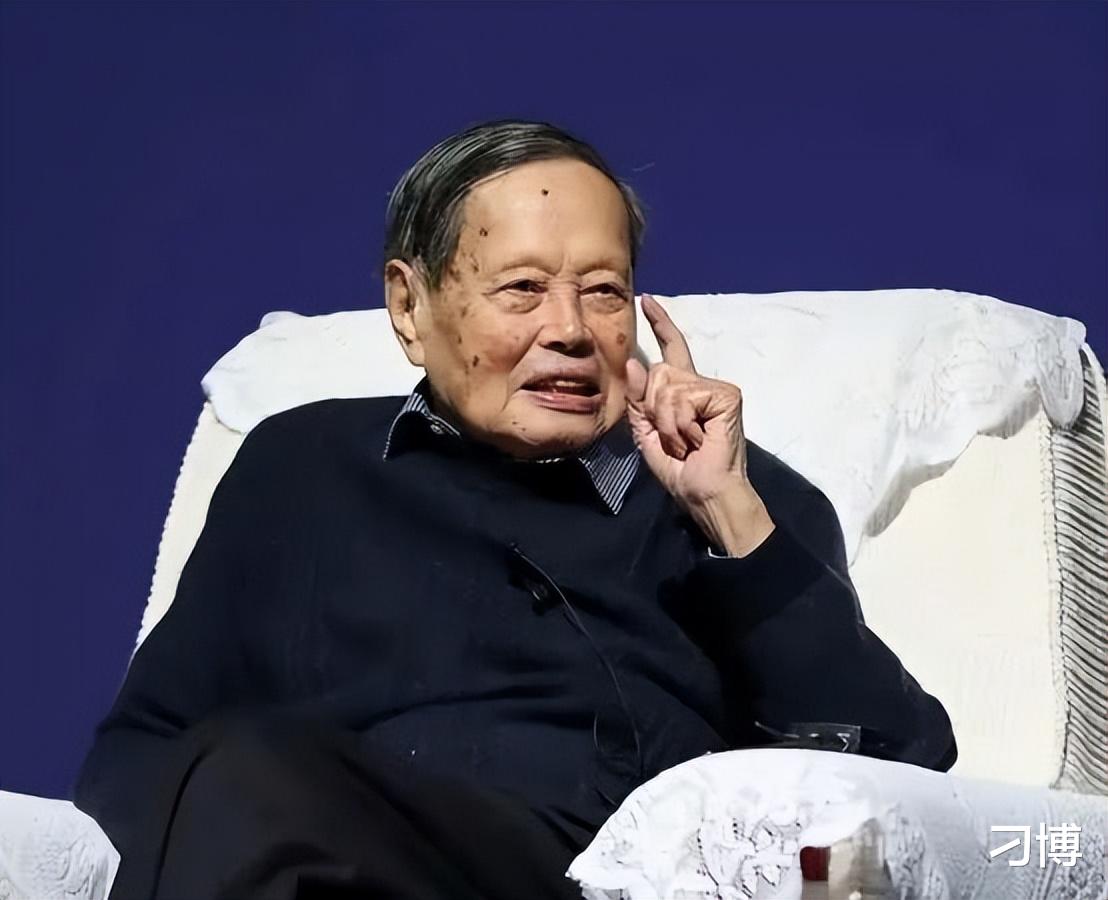

2025年10月18日,著名物理学家杨振宁逝世,享年103岁。

杨振宁可以称得上是一位伟大的物理学家。他在粒子物理学、场论、凝聚态物理、统计力学等领域都取得了辉煌的成就。1956年他和李政道提出了弱相互作用下宇称不守恒,次年便获得了诺贝尔奖,这个获奖速度之快在诺贝尔奖一百多年的历史中是空前绝后的。不过,这项成就并不是杨振宁的最重要科学贡献,1954年发表的非阿贝尔规范场理论为粒子物理标准模型的建立找到了普适性的语言。规范场理论发表40周年时,杨振宁获得了鲍尔奖,授奖词中称赞杨振宁的工作排在了牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦的工作之列,并必将在未来产生同样的影响(This theoretical model, already ranked alongside the works of Newton, Maxwell, and Einstein, will surely have a comparable influence on future generations)。

有人可能会有疑惑,杨振宁既然如此的伟大,他的宇称不守恒及规范场论催生出了什么技术发明应用?

据说当年法拉第展示他的磁生电实验时也被人问过类似的问题。

如果在杨振宁获诺贝尔奖时回答这个问题,这个问题的答案是既没有催生出技术发明应用,也不知道能催生出什么技术应用。

如果是30年前回答这个问题,可以为这个问题找到一些间接性应用,比如核磁共振成像、激光技术、互联网的发明等。

今天来回答这个问题,可以发现激光技术及其催生出的光纤通信等已深刻影响到当今的生活。另外,在精密测量、超导磁体、材料科学等领域也有着杨振宁理论的深刻影响。

如果是100年后回答这个问题,也可以用不知道去回答。因为我们无法想象杨振宁的理论在那时会对世界产生怎样翻天覆地的改变,就像法拉第、麦克斯韦当年无法想象电磁在今天的广泛应用。

杨振宁搞的是基础科学研究,搞那些研究时从来不会考虑能够有什么直接的应用目标。从深层次的方面讲,他的基础科学研究在于打开了一扇新的大门,拓展了人类的认识边界,站在了人类认识的又一个巅峰上,对以后的技术应用及人类社会文明产生了一眼望不到尽头的深远影响。这就是科学家杨振宁之所以伟大的原因,也是人类历史上排名最靠前的那些科学家往往都是搞基础科学的原因所在。

基础科学是技术革命的源头。对基础科学的研究看起来既不能造手机也不能造汽车,甚至还要烧钱。但是没有今日的基础科学,就没有明日的科技应用。人类历史上几次产业革命的诞生都是源于基础科学的重大突破。

基础科学能够回答最根本的问题,帮助人类认识自己、认识自然、认识宇宙。这种好奇心和求知欲驱动下的突破不仅能够重塑人的世界观,也是人类文明再进一步的标志。

基础科学研究方面的实力能够深刻反映一个研究机构、一所大学、一个国家的科研实力。能够让科学家潜心从事不能立竿见影效果的基础科学,表明这个机构、大学、国家有着良好的科研氛围,这样就能够进一步吸引各方面的研究人才。世界顶尖的高等学府及研究机构,不论是公立的还是私立的,往往都能重视基础科学,能够为基础科学的研究投入足够的资源,不会驱赶着教授服从产业安排,允许科学家经历错误。杨振宁帮清华大学建立的高等研究院就是从事基础科学研究的,高等研究院的建立和发展直接提升了清华大学在国际上的竞争力。

斯人已去,杨振宁除了给人类留下他那伟大的方程式,也用亲身历程诠释了基础科学的价值。基础科学是科学的核心,是一粒能够长成参天大树开辟一片新领域的种子。对待基础科学要有长远的眼光和足够的耐心,这是科技发展所需要的。

评论列表