WTT伦敦站第一比赛日刚结束,我只能用一句话总结——戏比预期足,冷门来得比风还快。

世界乒坛这两年看着百花齐放,但首日的比赛,让我看到了一个冰冷现实:有人在冲,有人在崩,而国乒在“控场”。

冷门频发,日本和欧洲表现最差

这一天的爆点很密集:

全日本冠军及川瑞基:首轮就被按在地上摩擦

欧洲冠军斯佐科斯:一上来就“回酒店了”

刚赢过梁靖崑的拉森福斯:这次直接被3-0“教育”了

这三个名字摆在那,含金量不低吧?结果这仨输球不是因为对手多强,而是一到关键分就断电。尤其及川瑞基,活像“低配张本”——反手很火,正手偏软,心态更是一触即碎。

说句不好听的:这类选手,只能爆发一两场,难以适应体系化的长期战。

欧洲的斯佐科斯崩盘更典型——一旦比赛不按照他的节奏进行,整个人立马乱套。

他们输掉的其实不是技术,而是“硬度”。

反观国乒——不是惊艳,是“稳得离谱”。

这一站国乒没有派出大阵容,只打女单和女双的比赛,但场面非常清楚:

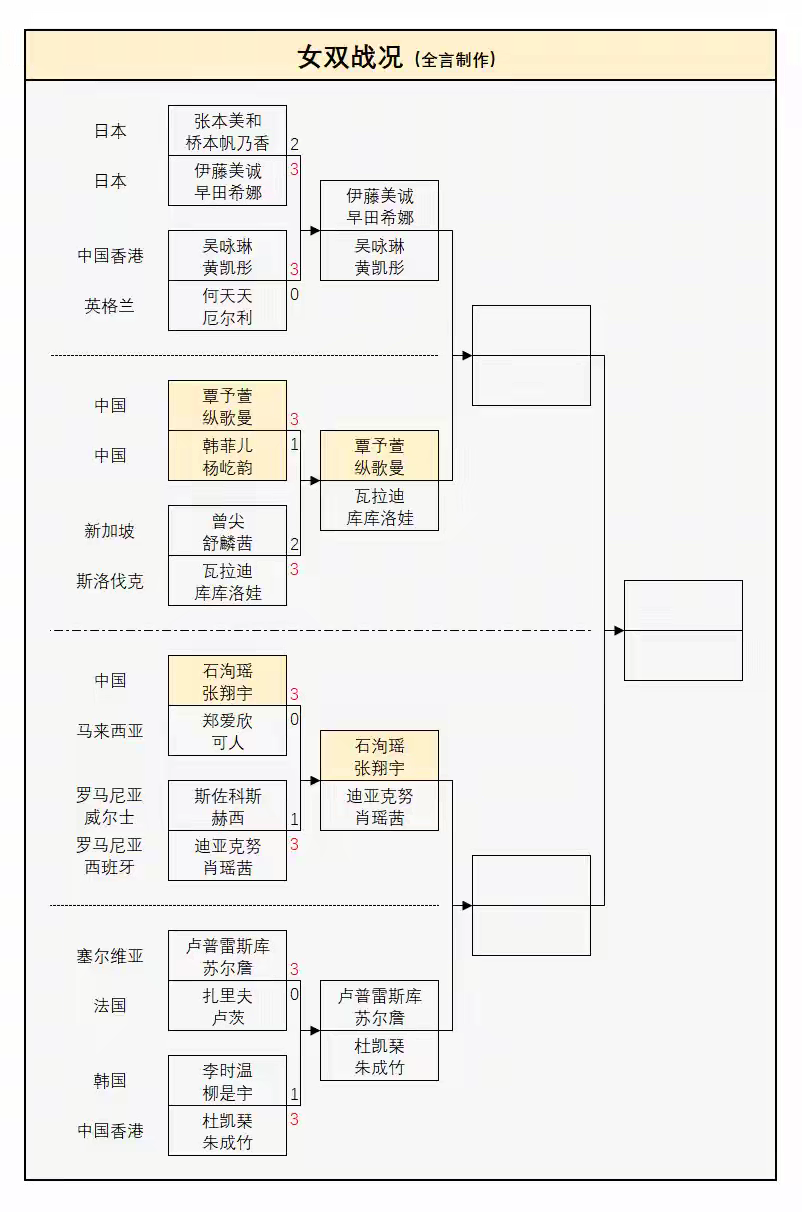

覃予萱/纵歌曼 对阵 韩菲儿/杨屹韵 3-1 先丢一局但并不慌乱

石洵瑶/张翔宇 对阵 可人/郑爱新 3-0 新组合也能控节奏

杨屹韵 对阵 拉科瓦奇 3-2 虽然一度落后,但最终能自己走出困境

杨屹韵这一场最有代表性。

她第二、第三局明明有优势,却连续被逆转——如果换成及川瑞基那样的水平,极可能当场崩溃。但她最后顶住了。这就是差距所在:

别人被打乱,就“没救了”。

国乒被打乱,还能“救回来”。

这就是体系的底色。

真正的差距,就在一句话

外国选手靠爆发力,

国乒选手靠稳定性和掌控力。

乒乓球不是拳击,情绪一激动就能翻盘吗?不存在的。

靠状态吃饭,只能偶尔惊艳;

靠体系吃饭,才能年年领奖。

争议来了——国乒只靠“稳”,行不行?

首日结束后,很多球迷问我同一个问题:

“世界乒坛都这样了,国乒是不是保持现在的“稳”,就足以压制所有人?”

我的答案依旧是:短期可行,长期则不行。

原因很简单:

日本那批小将(松岛辉空、张本美和),和欧洲的莫雷加德,年龄和成长速度都摆在那儿。

今天他们输的是“成熟度”,而非“潜力”。

世界乒坛现在最危险的不是强者,而是少年选手的快速成长期。

一个人突然开窍,就可能带来体系级的麻烦。

所以,国乒不能只守,还得继续“进攻”——

防守要稳固,进攻也要犀利。

首日看下来,我最真实的感受是:

别人起伏像过山车,国乒像高铁,稳、准、持续输出。

但是三到五年后,乒坛格局是否还是这样?

我觉得还得打一个问号。

你怎么看?未来真正能冲击国乒的,会是日本?还是欧洲?还是根本没有人够格?

评论区走一个,我特别想看看你的判断。

评论列表