明清小曲是指明清时期在社会上广为流行的、可反复填词并入乐演唱的通俗歌曲。明清小曲还有时调、时尚小令、俚曲等诸多称谓,但内涵上是一致的。小曲是与戏曲相对的名称,“小”只是指它的表演形式比较简单而言。虽然明清小曲是作为与戏曲对立的概念提出,但随着小曲在社会上广为传唱。笔者认为因明清小曲影响力越来越大,因而受到俗乐领域中戏曲作家的重视,于是逐渐参与了明清时期的戏曲音乐创作。

一、明清小曲,创作机制

明清小曲本来是作为与戏曲相对的一种音乐体裁形式而提出,即清刘廷玑所言:“小曲者,别于《昆》《戈》大曲也”。

应该看到,明清小曲在整体上呈现出这样的一般过程:明清时期社会上大量流行的时调、小曲,有一部分流传不久旋即被淘汰,有一部分却备受人们追捧,在不断填词创作中形成曲牌。明代形成了诸如【打枣杆】【挂枝儿】【劈破玉】【银纽丝】等具有“我明一绝”象征意义的小曲曲牌,清代亦有【叠落金钱】【剪靛花】【九连环】【绣荷包】【鲜花调】等曲牌彰显时代特色。

成牌的小曲被明清时期戏曲作家关注,纳入其音乐创作。明清小曲自身通过一曲叠用、多曲联套、曲间加说白、曲间加帮腔、板腔化改造等开始作为中间环节向戏曲、曲艺迈进。这些创作过程及特征显示出对曲子及其传承机制的因循与发展。简言之:曲子这种形式在发生学意义上始于隋代。

曲子的艺术本体以长短句式配合依曲填词为核心特征。这一特征具有承上启下的意义,其上承古歌、古乐府一脉重视音乐、声律的传统,下启唐五代曲子词、宋词、南北曲、明清小曲的发生与发展。

由于较高的艺术性要求,曲子主要有专业乐人在体系内创承,同时面向社会广泛传播,文人与乐人在唱和中互动创作,曲牌的意义得以彰显,词曲创作进一步雅化,同时曲牌依宫调类归,其后被纳入诸宫调、唱赚、杂剧、南戏等大型戏曲、曲艺等形式中运用,由此构成了“曲子创承机制”的完整历程。

这一创作机制以曲子作为专业音乐创作的核心,文人与乐人互动创作为主体,国家制度下组织化、体系化创制、传承与传播为背景,并可以从历时层面梳理出“曲子—曲子词—曲牌词牌—南北曲—明清小曲”的整体发展脉络。

曲子、曲牌的创作如大浪淘沙,有些被淘汰,有些曲牌不断积累,由此构筑起庞大的曲牌家族,为历史上围绕曲子为基础的戏曲、曲艺、器乐等多种音乐体裁形式的发展与创新奠定了基础。可见,明清小曲参与戏曲创作背后的机制、原理,这种“同源文化语境”根源于曲子创承机制。

明清小曲创制仍是以专业乐人与文人的互动创作得以推动。但明清时期“文人”与“乐人”的来源更加多元化、复杂化,其中隶属乐籍的官属乐人群体仍是音乐技艺创制、传播的主体与主导。

二、小曲创作,灵活多变小曲在明至清中前期用于戏曲创作基本处于从属地位,使用起来自由、灵活,主要目的在于活跃气氛,但小曲曲牌不纳入套数结构体制内。

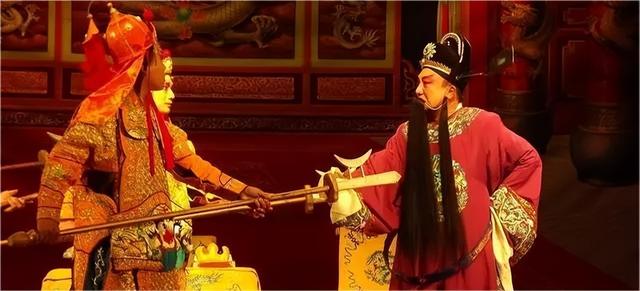

如明汤显祖《邯郸记》“[众]这等权把你当小娘。唱个小曲儿。……[乐]也罢。便做小娘唱个银纽丝儿。”

这首《银纽丝》配合前后剧情创作,虽遣词造句在模仿民间作品风格,却是一首文人拟作,显现经一定程度上的文词雅化内涵。但这首《银纽丝》并不纳入《杂庆》一出中所用套数体制之内。《杂庆》所用的套数体制是【大迓鼓】四调“重头”连套,此处即采用此种套数体制。

【银纽丝】虽然在社会上极为流行,但汤显祖在戏曲创作中仅有这一次运用实例。他在戏曲创作中使用频率更高的是“打歌”。“打歌”是类似【吴歌】【山歌】一类的时调、小曲,但又不完全相同。

对于“打歌”的作法,汤显祖在《邯郸记·第十三出·望幸》中写道:

“[贴丑]江南人氏。[净]会打歌儿哩。[贴丑]也去的。[净]……劳你打个歌儿。”

“打歌”要有起兴,此处按规矩用“月儿”起;歌词内容贴合规定的对象,每句歌词要有“弯弯”二字,中间两句要嵌入“帝王”二字。而随后所唱的这首《打歌》显然满足了打歌者提出的所有要求。“打歌”类似酒令艺术中的“打令”。前文所引唐代流行的打令,同样有起兴的要求,规定歌词描写的对象等。

因此此处的“打歌”或只是这一类小曲作法的代称。“打歌”也有固定的结构体式,好比词调音乐中“令”也形成了“十六字令”“百字令”等固定的长短句结构,但这种结构不具有曲牌意义。“打歌”也不应该以曲牌定位。

小曲进入戏曲创作在清代也有相同情况的延续。清乾隆时完成的《升平宝筏》是一部西游记剧本,叙写玄奘西游故事,此剧本中有多处需要演员随意发挥演唱时调、小曲的环节。

小曲在戏曲创作中的使用方式,是把小曲以一种较随意的方式灵活插入戏曲表演之中,或是通过前后故事情节填词新制,让处于配角地位的演员自由发挥演唱,用以活跃气氛。但所用小曲曲牌不纳入所在剧目的套数结构体制之内。

套数体制的形成对戏曲创作有重要的意义。一个套数可以表现一段完整的故事情节,因而当小曲曲牌联套用于戏曲创作,显然推动了以曲牌联缀体为基本结构体制的戏曲音乐的发展。另外,小曲作为单支曲牌被清代地方小戏所用,或是进行板腔体改造,对推动清代戏曲繁荣同样起到了不可估量的作用。

三、清代小戏,借鉴小曲

“小戏”是指篇幅简短,故事情节、表演形式简单,演员在一至三人以内,与篇制长大、结构复杂的大戏相对的一类戏曲形式的统称。从戏曲艺术发展历程来看,大体都经历了从“小戏”到“大戏”的过程。如宋代以前,产生于隋唐时期的歌舞戏《踏摇娘》就属于小戏类型。

我们同时应该看到,南戏的前身“永嘉杂剧”也是南下乐人结合当地村坊小戏、里巷歌谣等多种原生艺术形态歌舞音乐加工后形成。因此“小戏”这种形态在历史上一直存在,并通过乐籍体系,以各个地方专业乐人为枢纽,与成熟意义上的“大戏”始终存在互动关系。

小戏可以通过专业乐人的选择、加工、提升、雅化向大戏过渡;大戏也可以吸收小戏在腔调、故事、表演等方面的特色为自己所用。这一情况在明清时期依然延续,以清代小戏的发展尤为典型。清代地方小戏有些就是在流行时调、小曲基础上发展起来的简单的戏剧表演。

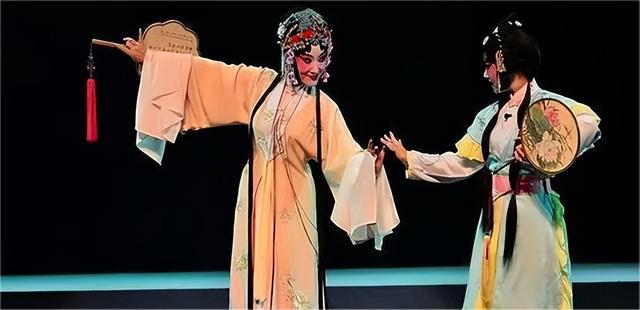

李家瑞《北平俗曲略》曾以《小放牛》一剧为代表说明这类戏剧的特点。《小放牛》一剧表演只需要两人,“一生一旦”,这种两人演的“对子戏”是小戏主要采用的方式;剧情简单,戏剧的意义不是主要的,主要目的是通过歌舞表演吹、唱小曲。该剧所唱小曲音乐主要通过“集曲”手法得来,但经过规范、改造,在该剧内部达成腔调风格的统一。

笛子伴奏音乐与演唱音乐“并起并落”,这一传统源于南曲,明南教坊乐人顿仁有言:“善吹笛管者,听人唱曲,依腔吹出,谓之唱调。”

这里的“唱调”即此处的“吹腔”,笛子所吹的旋律与演唱的旋律完全一致。该书同时指出,昆曲亦为“吹腔”之一种,但另有称为“吹腔”的安徽人所歌之“枞阳腔”,名“石牌腔”,非吹腔,而是弦索调。

有清一代,戏曲是人们主要的娱乐、休闲方式。特别是在缺乏娱乐活动的乡村社会,节令戏、酬神戏等以各种名目为理由的演剧活动此起彼伏。人们除了欣赏大戏,小戏也是满足人们对戏曲欣赏需求的重要补充,还形成了在夜间搬演小戏的情况。其主要演出花鼓戏、傀儡戏、傩戏、秧歌戏、太平鼓等类型,曲目以“新满江红”“思凡”等为主。

此外,清代乡村社会“夜戏”兴盛的原因有三:其一是清政府对地方管理相对宽松;其二是乡民对戏曲的强烈需求;其三是清代商品经济的发展以及竞争激烈的戏曲生态,使得戏价日趋低廉。……乡村社会的大量需求使得这一市场在清代变得异常活跃,竞争使戏价日益走低,无法确保戏曲搬演的质量,地方小戏因此日趋昌盛。

对于第三点原因,清代社会竞争激烈的戏曲生态在初期尚不明显,这一状况的形成在于乐籍制度解体后,原本官养的乐人转向民养以及官民共养的模式,一般民众的欣赏需求成为主流。戏曲艺人、戏班需要自负盈亏,不得不去开拓市场,迎合普通民众的欣赏需求,获取收入。

结语

结语明清小曲在明清两代戏曲创作中都发挥着特有作用,但小曲在其中起到的作用、体现的地位呈现出渐进式的发展特征。清代地方小戏中同样使用小曲曲牌,其中有一些地方小戏对小曲曲牌进行了板腔体改造。清代散曲创作已经开始使用新出的小曲曲牌连套。在笔者看来,小曲在明清戏曲创作中的延伸、发展是其依循曲子创承机制必然要经历的过程,明清小曲的创制、传承与传播也因为参与明清戏曲创作而获得更充分的发展。

参考文献《寒夜录》

《在园杂志》

《散曲研究》

《北平俗曲略》