在中原大地的嵩山脚下,有一位以荷为魂、以墨为骨的画家,他便是王洪凯。作为国家一级美术师、中国国家画院卢禹舜工作室画家,王洪凯深耕水墨数十载,左手紧握宋元古画的雅逸文脉,右手拥抱自然荷塘的鲜活生机,将荷花 “出淤泥而不染” 的高洁品性与嵩山 “三教荟萃” 的厚重风骨熔铸笔端。他的荷画,不止是笔墨技巧的展现,更是对传统文化的敬畏、对生命本真的感悟,每一幅作品都如一首无声的诗,在纸墨间诉说着一位画家对艺术纯粹的坚守,对中原文脉的传承。从登封乡野的荷塘边起步,到登上全国乃至国际艺术舞台,王洪凯用数十年的执着与热爱,走出了一条 “荷生笔墨间,风骨承嵩山” 的独特艺术之路,成为当代水墨荷画领域极具辨识度与影响力的代表性人物。

王洪凯与荷花的缘分,早在童年时便在嵩山脚下的乡野间生根发芽。1968 年 10 月,他出生于河南登封市君召乡胥店村,这里背靠巍峨嵩山,村边便是一片四季常青的荷塘,“君召水电” 的潺潺流水与 “前孟村” 的袅袅炊烟,共同勾勒出他记忆里最质朴的生活画卷。父亲王仁忠曾在当地三中担任书记,一手好书法远近闻名,每到春节,家中总会挤满求写春联的乡邻,年少的王洪凯便站在一旁,看父亲挥毫泼墨,墨香与红纸的喜庆气息交织,悄悄在他心中埋下了 “笔墨” 的种子。

五岁那年盛夏,登封的阳光格外炽热,村边荷塘里的荷花却开得格外繁盛 —— 碧绿的荷叶层层叠叠,像撑开的绿伞遮住水面,粉白的荷花从叶间探出头来,有的含苞待放,有的盛放如盏,偶有蜻蜓停在花苞上,微风一吹,荷叶轻轻晃动,水珠在叶面上滚来滚去,像是撒了一把碎钻。王洪凯被这景象吸引,蹲在荷塘边看了一下午,回家后便找来母亲的粉笔,在院墙上、门板上、石板上涂涂画画,画的全是荷塘里的荷花。没有老师指导,他便凭着记忆勾勒荷叶的轮廓,模仿荷花的姿态,哪怕线条歪歪扭扭,却乐此不疲。

那时候的王洪凯还不知道,这份对荷花的热爱会伴随他一生。他只知道,每当看到荷花,心里就格外踏实;每当拿起画笔描摹荷花,所有的烦恼都会烟消云散。嵩山的沉稳、荷塘的灵动、家风的浸润,共同为他的艺术初心注入了最本真的养分,让 “荷” 的影子,深深烙进了他的童眸与心田。

学途多辗转,艺志始弥坚

少年时期的王洪凯,在绘画上展现出了过人的天赋,却也经历了一段辗转的求学路。小学时,他在村里的小学读书,课间总能看到他在草稿本上画荷花、画山水;五年级时,他转入君召中心小学,第一次接触到系统的美术课,老师教的素描、水彩技巧,让他如获至宝,每天放学后都会留在教室练习,直到天色擦黑才回家。

初中三年,王洪凯在君召中心校度过,这期间他的绘画兴趣愈发浓厚,不仅画荷花,还开始尝试山水、花鸟等题材。他省下零花钱买画册,对着齐白石、潘天寿的作品临摹,虽然不懂笔墨技巧,却能凭着感觉画出几分神韵。初中毕业时,他坚定了 “要当画家” 的想法。

当时去五中学习的决定,遭到了不少人的反对,家人担心他耽误学业,同学觉得他 “疯了”,可王洪凯却异常坚定。转到五中后,他遇到了一位美术老师王长水,老师看出他对荷花的热爱,便特意教他中国画技巧,还带他去嵩山写生。在那里,王洪凯第一次看到有人用水墨画荷花,浓淡不一的墨色在宣纸上晕染开来,瞬间勾勒出荷叶的层次感与荷花的灵动,他一下子就被这种 “写意” 的魅力吸引,暗下决心 “以后要用水墨画好荷花”。作为在嵩山长大的孩子,他对嵩山有着特殊的情怀,为把荷花画好,他走遍了登封的山山水水,研究登封儒释道交融的中岳精神;嵩阳书院的古柏苍劲挺拔,碑刻上的文字透着儒学的智慧,而书院园林里的几池荷花,更让他格外着迷。

为了寻找更多绘画灵感,王洪凯还曾瞒着老师和家人,逃学去郑州。1986 年的郑州,美术展览不多,他就逛美术馆、跑书店,看到喜欢的荷画作品,便站在原地临摹,有时候一站就是一下午。饿了就啃个馒头,渴了就喝口凉水,可只要能看到好的画作,他就觉得浑身是劲。这次逃学虽然被老师批评,却让他更加明确了自己的艺术方向 —— 他要画荷花,而且要画出有自己风格的水墨荷画。

高中毕业后,王洪凯没有急于工作,而是一门心思备考美术院校。1991 年,他终于如愿考入河南大学美术系,成为当时村里第一个考上大学美术专业的学生。收到录取通知书那天,他特意跑到村边的荷塘边,对着荷花坐了很久 —— 他知道,自己的艺术之路,终于迈出了最关键的一步,而这一步的起点,始终是那片陪伴他长大的荷塘。

学府承文脉,名师引前路

河南大学美术系的求学时光,是王洪凯艺术生涯的 “筑基期”。在这里,他第一次系统接触到中国传统绘画理论,从《历代名画记》到《林泉高致》,从笔墨技巧到构图章法,每一门课程都让他对 “水墨” 有了更深的理解。而两位恩师的教导,更让他在艺术道路上少走了许多弯路。

第一位恩师是陈良才教授,陈教授主攻国画,尤其擅长花鸟绘画,他的作品笔墨苍劲、意境深远,在业界享有盛名。王洪凯第一次上陈教授的课,就被他笔下的荷花吸引 —— 寥寥几笔,荷叶的厚重与荷花的轻盈便跃然纸上,墨色的浓淡干湿处理得恰到好处,仿佛能让人闻到荷花的清香。课后,王洪凯主动找到陈教授,拿出自己画的荷画请教,陈教授没有直接评价好坏,而是给了他一本徐渭的《墨荷图》画册,说 “先读懂古人的笔墨,才能画出自己的东西”。

第二位恩师是韩野教授,韩教授主攻油画,他的作品色彩鲜明、富有张力,尤其擅长捕捉自然景物的光影变化。王洪凯原本只专注于国画,可听了韩教授的课后,却对油画产生了兴趣。韩教授告诉王洪凯,“艺术没有边界,国画的笔墨意境与油画的色彩光影,其实可以相互借鉴”。在韩教授的指导下,王洪凯开始尝试用油画颜料画荷花,他发现油画的色彩能更好地展现荷花的层次感,而国画的笔墨技巧又能让油画少几分 “写实” 的拘谨,多几分 “写意” 的灵动。这种跨领域的学习,让他对 “荷画” 有了新的思考 —— 或许,他可以在水墨中融入西方绘画的光影理念,让荷花更具生命力。

大学时光转瞬即逝,毕业时,陈良才教授送给王洪凯一幅自己画的荷花,题字 “荷生墨间,心守高洁”,这句话成为王洪凯日后艺术创作的 “座右铭”。他知道,学府的学习只是起点,要想画出真正的 “荷魂”,还需要在自然中寻找答案,在实践中不断探索。

自然为师者,荷塘作课堂

从河南大学毕业后,王洪凯曾短暂进入郑州农行工作,可内心对绘画的热爱始终没有熄灭。2008 年,他毅然辞职,决定全身心投入荷画创作。而他做的第一件事,就是拜中国国家画院院长卢禹舜为师,认真梳理中国画文脉,传承中国画水墨精神;第二件事,便是承包登封老家的庞爻水库,开辟一片专属的荷塘,面积达一千多亩。

这片荷塘被王洪凯打理得井井有条。他从外地引进了多个品种的荷花,有粉色的 “西湖红莲”,有白色的 “冰心玉洁”,还有紫色的 “墨荷”。每天清晨,天还没亮,他就会来到荷塘边,蹲在埂上观察荷花的变化 —— 春日里,嫩荷刚从水面探出头,叶尖带着淡淡的嫩黄,像害羞的小姑娘;盛夏时,荷叶长得比人还高,层层叠叠遮住水面,荷花在叶间绽放,有的花瓣全展开,露出黄色的花蕊,有的半开半合,像藏着心事;秋日里,荷叶开始泛黄,荷花凋谢,留下小小的莲蓬,却透着一股 “留得残荷听雨声” 的诗意;冬日里,荷叶枯萎,水面结冰,枯荷的枝干在寒风中挺立,像一幅极简的水墨画。

除了观察自家荷塘,王洪凯每年还会外出写生,足迹遍布全国的荷花胜地。他去过江南的西湖,那里的荷花纤细婉约,伴着断桥、柳树,透着一股 “江南水乡” 的温柔;他去过苏州的拙政园,园子里的荷花与亭台楼阁相映,藏着 “文人园林” 的雅致;他去过北方的白洋淀,发现那里的荷花品种有一百多种,自由生长、婀娜多姿,尽显荷花的独特气质;荷花在芦苇荡中绽放,也透着一股 “北方汉子” 的豪迈,为了画好白洋淀荷花,他在雄安新区建了 “荷生工作室”;他还去过云南的西双版纳,那里的荷花四季常开,伴着热带植物,充满了生机与活力。

王洪凯常说,“自然是最好的老师,荷塘是最生动的课堂”。他认为,写生不是简单地 “复制” 自然,而是要 “读懂” 荷花 —— 读懂它的生长规律,读懂它的品性风骨,然后用笔墨把这份 “懂” 传递出来。正是这份对自然的敬畏与执着,让他的荷画摆脱了 “程式化” 的束缚,多了几分接地气的鲜活,少了几分刻意的雕琢。

笔墨铸荷魂,诗画映初心

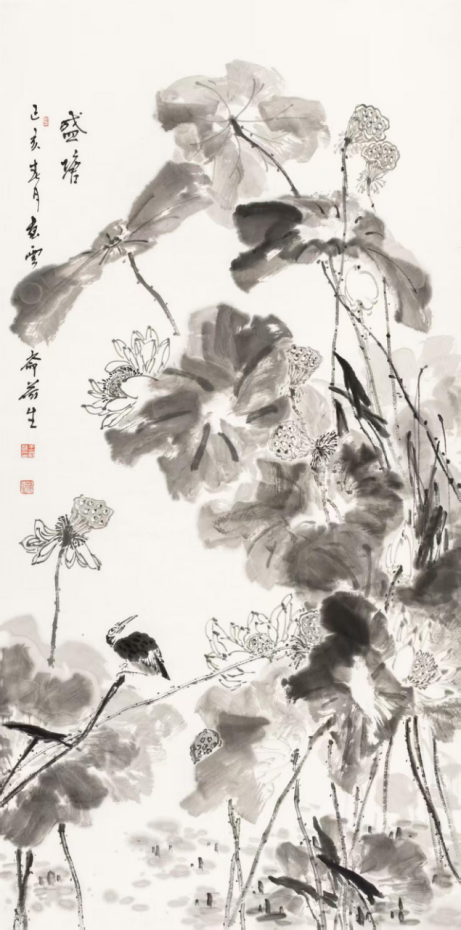

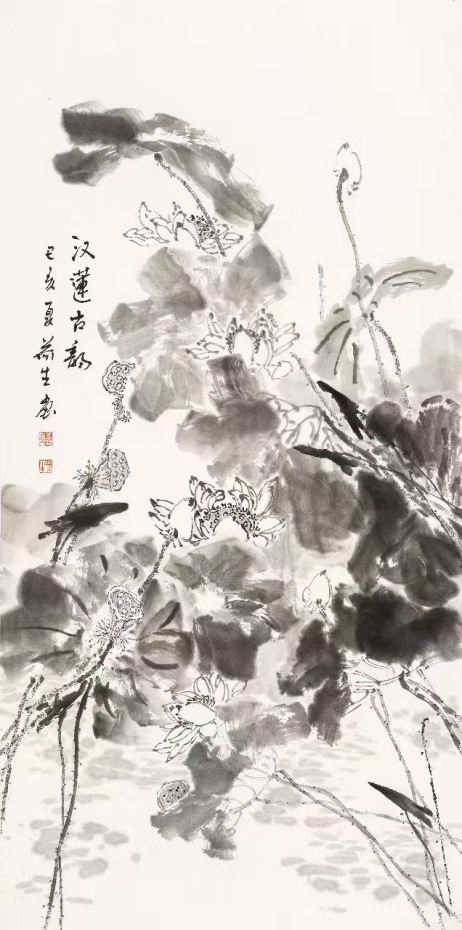

经过多年的学习与实践,王洪凯的荷画逐渐形成了独特的风格 —— 以水墨为主,偶用淡彩点缀,笔墨苍劲有力,意境深远高洁,既传承了宋元古画的雅逸文脉,又融入了现代审美的灵动生机,每一幅作品都像一首无声的诗,藏着他对荷花的热爱,对生命的感悟。

他画荷花,最讲究 “笔墨” 二字。画荷叶时,他常用 “泼墨” 与 “积墨” 结合的技法 —— 先用大笔蘸浓墨,在宣纸上快速挥洒,画出荷叶的轮廓与厚重感,这是 “泼墨”;然后用淡墨在荷叶的边缘反复晕染,画出荷叶的层次感与通透感,这是 “积墨”。墨色的浓淡干湿之间,荷叶仿佛有了生命,有的像被阳光照射,透着光亮;有的像藏在阴影里,带着厚重。画荷花时,他则用 “中锋” 勾勒花瓣,线条流畅有力,不拖泥带水,花瓣的开合、卷曲都处理得恰到好处,有的荷花完全绽放,露出花蕊,显得大气磅礴;有的荷花含苞待放,只露出一点点花瓣,显得娇羞可爱。

《残荷听雨图》则是另一番意境。画面里没有盛放的荷花,只有几片枯黄的荷叶和几根枯萎的荷梗,荷叶有的蜷缩在一起,有的残破不堪,荷梗在寒风中挺立,却没有一丝衰败之感。王洪凯用淡墨画荷叶的枯黄,用浓墨画荷梗的坚韧,笔触细腻,意境深远,仿佛能让人听到秋雨打在残荷上的声音,感受到 “残荷虽败,风骨犹存” 的诗意。这幅画创作于王洪凯人生的低谷期,当时他的作品不被市场认可,有人劝他 “画点流行的题材”,可他却坚持画荷。他说,“残荷就像人生,会遇到风雨,会经历挫折,但只要守住风骨,就不会被打垮”。

王洪凯还喜欢在荷画中题诗,让 “诗” 与 “画” 相互呼应,更添文化韵味。《不染尘》这幅画中,他画了一朵盛开的白荷,荷叶碧绿,荷花洁白,旁边题诗 “映日荷塘碧连天,叶茂花繁醉人眼。纵然身处淤泥里,依旧洁白不染尘”。诗句直白易懂,却精准地诠释了荷花的高洁品性,与画面中的白荷相得益彰,让人一看便懂,一读便记。他说,“诗是画的灵魂,画是诗的载体,把诗题在画上,能让荷画更有深度,也能让更多人读懂荷花的精神”。

除了常规创作,王洪凯还喜欢 “醉墨” 创作。有时候,他会喝一点小酒,微醺时铺纸研墨,笔随心意,墨伴情动,画出的荷花往往更具灵气。有一次,他听说老家的荷塘要被修缮,心里格外激动,喝了点酒后立刻挥毫泼墨,画了一幅《花开见佛》。画面里的荷花盛开,旁边站着一尊小小的佛像,佛像眉眼温润,嘴角噙着浅笑,荷花的花瓣层层舒展,仿佛环绕着佛光,墨色在宣纸上晕染出柔和的光晕,没有刻意的雕琢,却透着一股 “荷与佛共生,高洁与慈悲相融” 的静谧。事后王洪凯回忆,那天微醺状态下,他满脑子都是老家荷塘的模样 —— 小时候在荷塘边追蜻蜓的快乐,长大后在荷塘边写生的专注,那些与荷相关的记忆顺着笔尖流淌,不知不觉就画出了这样一幅充满情感的作品。“醉墨不是借酒偷懒,而是借酒卸下束缚,让心里的荷自然生长。” 他这样解释,在他看来,最好的荷画不是 “画” 出来的,而是 “养” 出来的 —— 养在心里,养在笔墨里,养在与荷相伴的岁月里。

王洪凯的荷画里,还藏着嵩山的风骨。他画荷梗,从不画得笔直柔弱,而是带着几分弯曲却挺拔的姿态,像极了嵩山的岩石 —— 历经风雨却始终屹立;他画荷叶,墨色厚重,边缘带着几分粗犷的笔触,像极了嵩山的山峦 —— 雄浑大气却不失细节。有一次,一位收藏家看了他的《嵩山荷韵图》,问他 “为什么你的荷花里能看到山的影子”,王洪凯笑着回答:“我是嵩山的孩子,我的笔墨里自然带着嵩山的魂,荷花长在嵩山脚下,自然也该有嵩山的骨。”

这幅《嵩山荷韵图》,是他耗时三个月完成的力作。画面下方是一片荷塘,荷花盛开,荷叶田田;画面上方是淡淡的嵩山轮廓,云雾缭绕,与荷塘的水汽融为一体。他用浓墨画荷,用淡墨画山,让荷与山在宣纸上相互呼应,既展现了荷花的高洁,又凸显了嵩山的厚重。创作这幅画时,他每天都会先去嵩山脚下的荷塘写生,再去嵩山半山腰观察山景,傍晚回到画室,把白天的所见所感融入笔墨。有一次,他在嵩山半山腰遇到一场小雨,看到雨水顺着山石流淌,雾气在山间弥漫,突然有了灵感 —— 他用淡墨在宣纸上方晕染出雾气,再用干笔勾勒出山石的轮廓,让嵩山仿佛从云雾中浮现,与下方的荷塘形成 “山映荷,荷衬山” 的意境。这幅画后来被一位海外华人收藏家高价收藏,对方说:“从这幅画里,我看到了中国的山水,也看到了中国的品格。”

王洪凯常说,“荷画是我的修行”。每一次提笔,都是与荷花的对话,与传统的对话,与自己内心的对话。他不追求作品的数量,只追求每一幅作品都能 “走心”—— 走自己的心,也走看画人的的心。有一次,一位年轻人看了他的荷画后,对他说 “原来荷花可以这么有力量”,王洪凯听了很欣慰,他说:“我希望我的荷画不仅能让人看到美,更能让人感受到力量 —— 面对困境时不低头,坚守初心时不放弃的力量。” 这种力量,源于荷花的品性,源于嵩山的风骨,更源于他对艺术、对人生的执着与热爱。

殊荣加身时,初心仍未改

随着艺术造诣的不断提升,王洪凯的荷画逐渐受到业界与市场的认可,各种荣誉与殊荣接踵而至,可他始终保持着低调与谦逊,把更多的精力放在创作与传承上,从未忘记自己 “从荷塘边走来” 的初心。

2021 年,他的作品《兰气清晖》入选 “雨花满天全国花鸟画作品展”,获得最高奖并被中国美术家协会组委会收藏。评审专家对这幅画的评价是 “笔墨精湛老辣,意境深远,色彩醇厚,将传统花鸟绘画与时代精神完美结合,兼具艺术价值与思想价值”。领奖那天,王洪凯没有穿华丽的礼服,只穿了一件简单的中山装,他在获奖感言里说:“这个奖不是给我的,是给荷花的,是给培养我的嵩山的,是给传承千年的中国水墨的。”2024 年,他的作品《古柿情怀》又被荣宝斋画院收藏。

除了全国大奖,他还被评为 “国家一级美术师”。其多幅作品被中国美术家协会、中国国家画院、日本东京画院等权威机构收藏。他的荷画市场价值也不断攀升,单幅作品最高成交价突破百万元,成为当代水墨荷画领域 “叫好又叫座” 的画家之一。可他从不看重这些 “数字”,他说:“画的价值不是用金钱衡量的,而是用它能传递的精神、能影响的人来衡量的。” 有一次,一位商人想以高价请他画一幅荷画,要求他 “画得华丽一点,符合市场潮流”,王洪凯拒绝了,他说:“我的荷画有自己的样子,它不华丽,但它真实 —— 真实地展现荷花的美,真实地传递我对艺术的理解。”

他还积极参与公益事业,多次捐出自己的荷画进行义拍,所得款项全部用于助残济困、助学兴教。2022 年,河南遭遇特大暴雨灾害,他连夜创作了一幅《风雨荷坚强》,画面里的荷花在暴雨中绽放,荷梗虽然被雨水压弯,却始终没有折断。这幅画在义拍会上以 50 万元成交,款项全部捐赠给灾区用于重建。他说:“荷花在风雨中能坚强,我们河南人在困难面前也能坚强。我能做的不多,只能用我的画笔为家乡尽一份力。”

除了公益活动,王洪凯还致力于传统水墨艺术的创新与传播。他尝试将荷画与现代设计相结合,与国内知名服装品牌合作,推出 “荷韵” 系列服装,把荷画的图案印在衣服上;还手工绘制景德镇陶瓷,让水墨艺术走进日常生活;他还开通了短视频账号,分享自己的创作过程与荷画知识,账号开通短短半年,就积累了数十万粉丝,不少网友通过他的视频爱上了水墨荷画。有网友在评论区留言:“王老师的视频让我知道,水墨不是老古董,它可以很时尚,很有生命力。” 对于这些创新尝试,王洪凯说:“传统艺术不是用来‘供奉’的,是用来‘传承’的,传承就要与时俱进,让更多人喜欢它、了解它、传播它。”

如今的王洪凯,已经是国内水墨荷画领域的著名画家,可他的生活依然简单而规律 —— 每天清晨,他会先去荷塘边散步,观察荷花的变化;上午在 “莲花斋” 创作,下午要么研究古典画作,要么外出写生;晚上则会看看书,写写书法,偶尔和朋友喝喝茶、聊聊天。他的工作室里,没有昂贵的装饰,只有满墙的荷画、几盆绿植和一个装满速写本的柜子,那些速写本里,记录着他几十年来对荷花的观察与感悟,有的页面已经泛黄,却依然能清晰地看到他当时的笔触与标注。

有人问他:“现在荣誉这么多,为什么还这么拼?” 王洪凯笑着回答:“我不是拼,我是喜欢。喜欢画荷花,喜欢和荷花在一起,喜欢用笔墨传递荷花的美与力量。只要我还能拿动画笔,我就会一直画下去,画到我画不动的那一天。” 这份对荷花、对艺术的纯粹热爱,就像他画里的荷花一样,历经岁月的风雨,却始终保持着高洁与鲜活,从未改变。

荷香满天下,风骨传千秋

王洪凯的荷画,不仅在国内受到认可,还走出了国门,成为中外文化交流的 “使者”,让世界看到了中国水墨的魅力,看到了中国文化的品格。

他曾多次代表中国艺术家赴海外参加文化交流活动,足迹遍布日本、韩国、法国、意大利等十几个国家。2018 年,他在日本东京举办 “墨荷雅韵 —— 王洪凯荷画作品展”,展出了 30 幅荷画作品,其中包括《南极庆婚》《残荷听雨图》等代表作。开展当天,展厅里挤满了观众,有日本的艺术家、收藏家,也有普通的市民。一位日本老画家在《南极庆婚》前驻足良久,对王洪凯说:“这幅画让我看到了水墨的魔力,雨水晕染的痕迹不是‘失误’,而是‘惊喜’,这种自然与艺术的结合,太美妙了。” 展览期间,他还举办了荷画讲座,向日本观众介绍中国水墨荷画的历史与技法,演示如何用笔墨画荷花。不少日本观众听完讲座后,当场购买了他的荷画画册,有的甚至表示 “想去中国,看看真正的荷塘,看看嵩山”。

在法国巴黎举办的 “中国文化年” 活动中,他的荷画作品《盛世荷风》作为重点展品展出,吸引了众多欧洲艺术界人士的关注。一位法国艺术评论家在媒体上评价这幅画:“它不像西方绘画那样追求写实,却用简洁的笔墨传递出丰富的情感与意境,让我们看到了东方艺术的独特魅力。荷花这种植物,在这幅画里不再是简单的自然景物,而是一种精神符号,一种关于高洁、坚韧的文化象征。” 这次展览后,有几位法国艺术家主动联系王洪凯,希望能与他合作,将中国水墨荷画与西方绘画技法相结合,创作新的艺术作品。王洪凯欣然同意,他说:“艺术是无国界的,通过合作,我们可以让更多人了解中国水墨,也可以从西方艺术中汲取养分,让中国水墨更有生命力。”

面对国际上的认可,王洪凯始终保持着清醒的认知,他说:“我的荷画能走出国门,不是因为我画得好,而是因为中国文化好。荷花是中国的花,水墨是中国的艺术,嵩山是中国的山,它们代表着中国的美、中国的精神,所以才能被世界认可。” 他从不刻意迎合西方观众的审美,而是坚持自己的艺术风格 —— 用中国的笔墨,画中国的荷花,传递中国的精神。有一次,一位海外策展人建议他 “在荷画中加入一些西方元素,这样更容易被西方观众接受”,王洪凯拒绝了,他说:“真正的文化交流,不是迎合,而是平等对话。我要让西方观众看到最真实的中国水墨荷画,看到最真实的中国文化。”

如今,王洪凯的荷画已经成为中外文化交流的一张 “名片”,越来越多的人通过他的荷画了解中国、爱上中国。而他自己,依然坚守在嵩山脚下的画室里,每天与荷花为伴,与笔墨为友,用自己的方式传承着中国的文化与精神。他说:“我这一辈子,就做一件事 —— 画好荷花,把荷花的美、把中国水墨的美、把嵩山的风骨传递给更多人,传递到更远的地方。”

从登封乡野的荷塘边,到国际艺术的大舞台;从一个热爱荷花的孩子,到一位享誉中外的荷画名家,王洪凯用数十年的时光,完成了自己的艺术修行。他的荷画里,藏着荷花的高洁,藏着嵩山的风骨,藏着中国文化的深厚底蕴,更藏着一位艺术家对艺术、对人生最纯粹的坚守与热爱。正如他在一幅荷画中题的诗:“荷生墨间终不悔,一生只为传风骨。嵩山脚下初心在,笔墨丹青映千古。” 这,就是王洪凯的荷画人生,一部用笔墨书写的、关于热爱与坚守的艺术传奇。(阎洧涛)