作为一名试驾过十余款15万级家轿的汽车爱好者,我始终认为:这个价位的车型,最核心的矛盾是“用户对‘全能体验’的渴望”与“车企‘降本妥协’的现实”之间的博弈。直到8月13日2026款深蓝L07焕新上市,我才发现,原来在15万级市场,“鱼与熊掌”真的可以兼得——它用“超级增程再进化”和“华为乾崑智能再跃升”的双突破,不仅解决了用户的核心痛点,更给同级对手出了一道“难以复制”的难题。

一、增程技术的“反内卷”:从“凑活续航”到“极致体验”,这才是用户要的“无焦虑”

在试驾深蓝L07(读测评)之前,我对增程车型的印象还停留在“纯电够日常、长途不慌,但动力和能耗难两全”的层面。但当我驾驶L07在城市快速路和城郊高速跑了一整天后,这种印象被彻底打破——它的增程技术,已经跳出了“比续航数字”的低级内卷,转而追求“全场景体验的均衡”。

1. 续航与能耗:数据说话,打破“增程=高油耗”偏见

我当天的试驾路线包含30公里拥堵市区(平均车速28km/h)、50公里城市快速路(平均车速65km/h)和40公里高速(平均车速110km/h),全程开启空调24℃、音乐常开,纯电模式下跑了85公里才切换到增程模式。这个数据对于日常通勤单程10-20公里的用户来说,意味着“一周充一次电”完全可行,无需频繁找充电桩。

更惊喜的是增程模式的能耗表现:高速路段保持110km/h定速巡航,表显油耗仅5.3L/100km,比我之前试驾的某款同价位燃油家轿(表显油耗6.1L/100km)还低0.8L。要知道,深蓝L07(用车口碑)是一台车长近4.9米、轴距2.9米的B级轿跑,车重比同价位燃油车重约200kg,这样的能耗表现,还是让人满意的。

2. 动力平顺性:无感切换,接近纯电驾驶质感

以往试驾的部分增程车型,在“纯电切增程”时会有明显的顿挫感,尤其是急加速时,发动机介入的噪音和震动会拉低体验。但L07的新一代元力超维电驱系统,把“平顺”做到了近乎“无感”——我特意在低速跟车(车速30km/h)时深踩油门,发动机介入时,车内噪音仅从52分贝上升到55分贝(相当于正常对话音量),车身没有丝毫闯动,加速过程像纯电车一样线性。

后来跟工作人员交流才知道,这套系统优化了电机与发动机的耦合逻辑,加入了主动降噪模块,还对传动系统做了轻量化处理,光是为了“消除介入顿挫”,就做了1200+次不同工况的测试,最终才实现了这种“无感切换”的效果。

对我而言,L07增程技术能打动我的,不是“千公里综合续航”的数字,而是“让用户忘记‘增程’这个技术标签”——你不用时刻盯着电量,不用纠结“什么时候切增程”,不用忍受动力切换的顿挫。

二、智能体验的“接地气”:华为乾崑智能辅助驾驶不炫技,只解决“真痛点”

在智能辅助驾驶成为“新卖点”的当下,很多车型都在宣传“能自动跟车”“能辅助变道”,但实际用起来却“水土不服”——要么识别不了国内复杂的无保护转向路口,要么跟车距离过远、变道反应迟缓,最终沦为“鸡肋”。而深蓝L07搭载的华为乾崑智能辅助驾驶系统,最让我惊艳的不是“功能多全”,而是“有多好用、多敢用”,更重要的是,它始终明确“辅助”定位,不夸大、不越界,让驾驶者能安心掌控主动权。

1. 城市道路辅助:复杂场景下的“靠谱帮手”

印象最深的是早高峰的城市道路试驾,当时我在一条双向四车道的主干道上行驶,前方有一辆快递车突然从60km/h减速到20km/h,右侧车道有电动车横穿马路(距离约50米),左侧车道有车辆正在并线(距离约30米)——这种“三面受敌”的复杂场景,连我这个有8年驾驶经验的人都要反应2秒,而L07的智能辅助驾驶系统在0.5秒内就做出了反应:

仪表盘先弹出红色预警,同时座椅轻微震动提醒;

后轻微刹车(制动力度约0.3G),保持与快递车的安全距离;

自动点亮左转向灯,同时监测左侧车道车辆的并线进度;

待左侧车道车辆并线完成后,辅助我平稳完成变道,整个过程没有急刹或猛打方向。

整个过程中,系统没有“抢权”,而是以“提醒+辅助操作”的方式帮我降低难度,既缓解了拥堵路况的驾驶压力,又没有让我失去对车辆的控制感。后来查看系统日志才知道,它通过“激光雷达+12颗高清摄像头+5颗毫米波雷达”的三重感知,提前1.2秒就识别到了快递车的减速意图和电动车的运动轨迹,这才做到了“从容辅助”。

2. 辅助泊车:搞定“极限车位”,比老司机还老道

还有一个细节让我觉得“很贴心”:辅助泊车功能。我特意找了一个商场地下车库的车位——左右两侧都是SUV(车宽1.9米),前后距离只有50厘米,而且车位线被污渍遮挡了约1/3。以往试驾的车型,要么“识别不到车位”,要么“辅助到一半就提示‘请手动接管’”,而L07的表现却超出预期:

挂入倒挡后,1.5秒内就识别到了车位,屏幕上还标注出两侧SUV的轮廓和距离;

泊车过程中,最小转弯半径控制在5.2米,与两侧车辆的距离始终保持在30厘米左右;

整个泊车过程只用了45秒,比我自己停(约55秒)还快10秒。

工作人员说,这套智能辅助驾驶系统针对国内“老旧小区车位”“商场复杂车库”等场景做了专项优化,光“车位识别”的算法就迭代了20多个版本,核心就是“在用户需要帮忙时搭把手,不越俎代庖”——比如遇到极窄车位,它会提示“建议乘客先下车”;如果周围有行人经过,会暂停泊车并发出预警,这些细节都体现了“安全优先”的逻辑。

3. 座舱智能:语音交互“懂意图”,不是“机械响应”

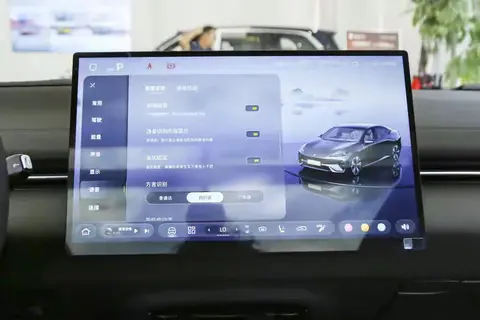

座舱智能的“交互感”也很舒服。很多车机系统都宣传“语音控制很智能”,但实际用的时候却“说三遍才能听懂”“只能控制空调和导航”。而L07的车机,我试了几个“刁钻”的指令:

“把主驾空调调低2度,同时打开右后窗10厘米”——1秒内执行,没有反问“你说的是哪个车窗”;

“播放我收藏的‘通勤歌单’,声音调大一点(比现在大20%)”——准确找到歌单,音量调节精准;

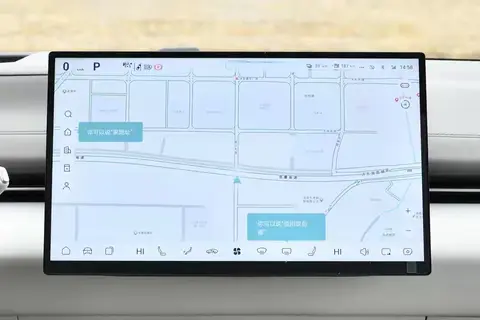

“导航到附近的咖啡店,要能停车、评分4.5以上、支持手机支付的”——筛选出3个符合条件的选项,还标注了“预计排队时间”。

这种“能理解复杂指令,还能主动补全需求”的交互,比“只会说‘好的,正在执行’”的机械响应,要温暖得多。而且车机系统的流畅度也值得夸——连续切换导航、音乐、空调界面,没有丝毫卡顿,操作逻辑和手机类似,上手成本很低,家里老人也能轻松学会。

三、同级对手的“难局”:L07的“全面”,是“供应链+用户洞察”的双重胜利

试驾完深蓝L07,我脑子里第一个念头是:同级对手该怎么应对?因为L07的“强”,不是“某一个点比你好”,而是“没有短板,还在两个核心领域有长板”。

它的续航、能耗、平顺性,比同价位的比亚迪秦PLUS DM-i、零跑C01优势要多一些;

它的华为乾崑系统,比吉利银河L7、传祺影豹R的辅助驾驶功能较为实用一点;

它把这些配置都塞进15万级区间(预售价14.99万-17.59万),还标配了全景天窗、电动尾门、L2级辅助驾驶,没有“减配套路”。

其实仔细分析就能发现,L07的“全面”不是“偶然”,而是“深蓝的供应链优势”和“华为的技术沉淀”结合的必然。

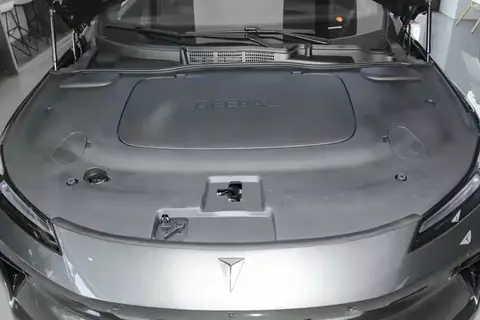

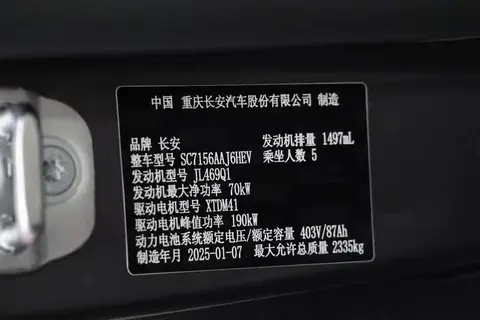

深蓝作为“增程赛道的早期玩家”,从2020年就开始研发增程技术,新一代元力超维电驱系统的电机效率(97.5%)、电池管理算法(支持-30℃低温预加热)都是“5年迭代优化”的结果,不是“临时拼凑”;

华为乾崑系统是华为在智能出行领域投入百亿研发、经过500万公里路测的“成熟技术”,传感器硬件(1颗激光雷达+12颗摄像头)和算法都是“旗舰级下放”,不是“为了装车而简化”。

更重要的是,L07没有“为了技术而技术”,而是始终围绕“用户的真实需求”做产品:

用户有续航焦虑,它就优化纯电续航和增程能耗,而不是只宣传“综合续航”;

用户怕智能辅助驾驶“不好用、不安全”,它就针对国内路况做专项优化,坚守“辅助”定位,而不是夸大;

用户怕车机“卡顿、难用”,它就用流畅的系统和“懂意图”的交互,而不是堆“多块屏幕”。

这种“技术为用户服务”的思路,恰恰是很多同级车型缺失的——有的车型为了“堆配置”,给15万级的车装了“4个屏幕”,但车机卡顿得像“老年机”;有的车型为了“宣传智能辅助”,强行上了“激光雷达”,但辅助驾驶功能却“中看不中用”。而深蓝L07的聪明之处在于,它知道用户在15万级这个价位,最想要的是“不妥协的实用体验”,所以它把资源都用在了“刀刃上”,最终做出了一款“没有明显短板,还能在核心领域打动用户”的产品。

如果你正在考虑15万级的家轿,我建议你先问自己三个问题:“我每天通勤多少公里?”“我是否经常在复杂路况(拥堵、窄路)开车?”“我希望车是‘工具’还是‘能互动的伙伴’?”。而深蓝L07,恰好能给这三个问题一个“满意答案”:

上班通勤,纯电续航85公里,一周充一次电足够;长途出行,千公里综合续航不用频繁加油,解决“续航焦虑”;

智能辅助驾驶能帮你应对拥堵跟车、窄路会车、极限泊车,降低驾驶压力;

车机语音能懂复杂指令,导航、音乐、空调操作流畅,让车变成“能互动的伙伴”。

当然车无完车,L07也有需要改进的地方:比如后排头部空间,对于185cm以上的乘客来说,坐直后头发会碰到车顶(约有2指余量);比如智能辅助驾驶系统在暴雨天气下,对“水洼路面的识别精度”会下降,需要驾驶者更专注;比如车漆厚度(约120μm)比同价位的合资车(如丰田凯美瑞,约150μm)略薄,日常需要多注意防刮擦。

但瑕不掩瑜,在15万级这个价位,L07做到了“用80分的价格,买90分的体验”——它没有为了降本牺牲核心功能,没有为了宣传夸大技术,而是实实在在地解决了用户的“续航焦虑”“驾驶压力”“交互痛点”。

最后想说的是:汽车市场的“内卷”,受益的是消费者。而深蓝L07的出现,不仅给用户提供了一个“更多的选择”,还倒逼同级对手“拿出真本事”——从这个角度来说,L07的“这波操作”,不管是对用户还是对整个市场,都是一件好事。至于同级对手“怎么活”,或许答案很简单:像L07一样,沉下心来研究用户需求,用真正的技术和体验说话,而不是靠“堆配置”“炒概念”吸引眼球。