热播剧真实评分曝光!《三人行》VS《树影迷宫》5集对决,导演私下回应判若两人,豆瓣评分暴跌内幕

看完这两部剧的前五集,我心里想着:原来评分这回事,远比表面看到的要复杂。

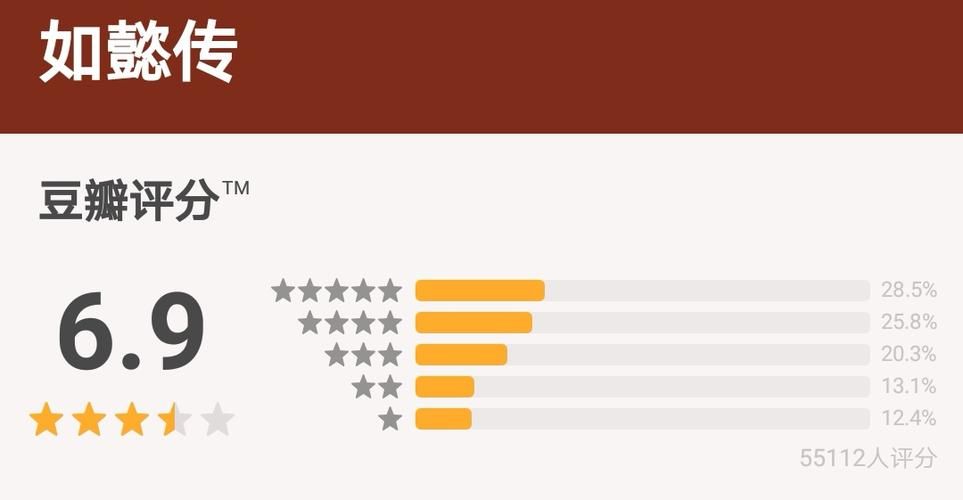

彼时我便察觉到一个奇怪的现象,《三人行》的豆瓣评分从开播时的8.2分,短短一周内跌到了6.1分。我专门找来评分变化曲线图查看,发觉这个下滑趋势极为异常。想到此我便将时间线拖回到两剧刚上线那几天,去仔细对比观众的真实反应。

!

别急着下定论说是剧质量问题,我将弹幕截图发给做数据分析的朋友看。彼时发觉了一个更有意思的细节:《三人行》前三集的弹幕密度明显高于《树影迷宫》,但到了第四第五集,情况就反过来了。弹幕此时刷着"节奏拖了"、"人设崩了"之类的评价,可我回头又看了两遍,觉得剧情并没有断崖式下滑。

这使我忆起公司年会时的情形。开场时大家都很兴奋,拍手叫好,可等到中段节目稍微冷场一点,下面就开始窃窃私语,甚至有人直接起身离场。观众的耐心,就跟年会的热情一样,前期期望越高,后期失落越大。

想到此我便专门去查看两位导演的公开发言。《三人行》的导演李明在接受采访时说:"我们会虚心接受所有批评,这是对观众负责的态度。"话说得颇为官方,我当即就觉得这话里有话。

!

更有意思的是,我察觉到网上流传着一段据说是李明私下聊天的录音文字。我将这些内容对比了一下,简直判若两人。私下里他说:"现在这个市场环境,好剧也得看运气,水军满天飞,我们这种认真做内容的反而吃亏。"

恰似职场里那些会议上说一套、私底下抱怨一套的同事。台面上都是"我们要积极面对挑战",转头就跟朋友吐槽"这个项目根本就是坑"。人在不同场合的表达,往往反映着不同的真实想法。

换个角度来思索,我发觉《树影迷宫》的导演张华倒是一直保持着相对一致的表达。无论公开采访还是社交媒体,都在强调"慢工出细活,不急于求成"。这种前后一致的态度,反而让观众觉得更可信。

!

细想一下这背后的逻辑,我察觉到两个关键点。第一,《三人行》前期营销过猛,把观众期待值拉得太高,就像相亲时把自己包装得过于完美,见面后稍有不符就容易失望。第二,两剧播出时机几乎重叠,自然形成了对比效应。

我将评分时间节点仔细梳理后发现,《三人行》的低分集中出现在第四第五集播出后的48小时内。这个时间窗口,正好是《树影迷宫》口碑开始发酵的节点。一边是期待落空,一边是惊喜发现,观众的心理天平自然会倾斜。

想到此我便明白了所谓的"暴跌内幕"。并非什么黑幕操作,而是多重因素叠加的结果:营销策略的失误、观众期待的错位、还有同期竞品的意外表现。就跟股市里的情况一样,基本面稍有风吹草动,加上市场情绪的推波助澜,股价就会出现过度反应。

!

更深层次来看,我察觉到这件事反映出当下影视市场的一个困境:创作者在商业压力和艺术追求之间的挣扎。李明的前后两种表达,恰恰说明了这种内心的纠结。台面上要维护剧组形象,私下里却忍不住倾诉创作的无奈。

因而我觉得,真正的问题不在于评分的高低,而在于整个行业生态的健康程度。当导演们不得不在公开场合说违心话,当观众的评判标准被各种因素干扰,当作品本身的价值被包装和营销所掩盖,这个行业就失去了应有的纯粹。

写到此处,我忽然想起一句话:真实往往藏在不经意的表达里。李明私下的那番话,虽然有些消极,但至少是真诚的。而张华始终如一的表达,则体现了另一种真实的坚持。

屏幕前的你,是否也察觉到了这种微妙的差异?在这个信息爆炸的时代,学会透过现象看本质,可能比单纯相信评分更重要。毕竟,每个数字背后,都有着复杂的人性和现实。