近年来,我国高校硕士、博士研究生规模持续扩张,部分高校甚至将扩招视为 “指标”,全日制专升本扩招也不断放宽。然而,这种以 “缓解就业压力” 为初衷的教育扩张,正逐渐偏离教育本质,催生一系列社会问题 —— 不仅未能真正解决就业难题,反而加剧了一些大学生在心理上出现 “高不成低不就” 的矫情就业观,更让学历价值陷入 “通胀” 困境。

扩招政策落地时,曾让无数学生陷入 “学历升级” 的喜悦。某社交平台 2024 年,“扩招上岸” 相关话题下,很多的帖子充满兴奋情绪,“读书不用就业了”“有书读就是赢” 等表述刷屏,部分学生甚至在录取后直言 “先不管专业前景,能拿大学本科,研究生文凭就知足”;全日制专升本报名现场,不少学生坦言 “扩招让自己多了条‘逆袭’路,当时觉得未来肯定不一样”。

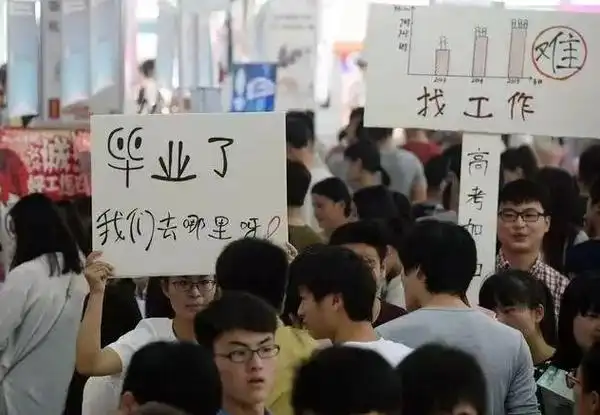

但这份喜悦并未持续太久。据 相关报道,当年扩招背景下的硕士、专升本毕业生中,一些学生在毕业3个月内未落实工作,其中不少人正是当初因扩招顺利入学的群体。求职碰壁后,他们的心态逐渐转向埋怨:社交平台上,“扩招时让我们‘有学上’,毕业却让我们‘没班上’”“政策只管招人,不管就业” 等吐槽屡见不鲜;某就业调研显示,这类未就业毕业生中,近六成认为 “扩招政策加剧了学历内卷,导致自己现在‘高不成低不就’”,将失业的部分责任归咎于政策制定者。这种从 “狂欢” 到 “不满” 的转变,恰恰暴露了扩招政策 “重短期缓冲、轻长期规划” 的弊端。

据央视网教育频道报道,2025 年,教育部印发《2025 年全国硕士研究生招生工作管理规定》,同时国务院学位委员会办公室发布《新增博士硕士学位授权审核专家核查及评议结果公示》,拟新增 831 个博士学位授权点,1924 个硕士学位授权点。中国海洋大学计划在 2025 年招收全日制硕士研究生 4000 余人,比 2024 年增加了约 100 人;湖北工业大学计划招收 2025 年全日制硕士研究生 2000 余人,比 2024 年增加 100 人。从博士招生来看,上海交通大学 2026 年计划招收约 5000 名博士研究生,校本部的招生额度为 4000 名左右,相比 2025 年 4000 名的招生规模进一步扩大。考研人数虽在 2024 年和 2025 年连续下跌,但招生人数的增长依然让就业市场面临着新的挑战。

以 2025 年就业市场的数据为证,应届硕士毕业生人数再创历史新高,然而许多企业招聘需求却在收缩,就业竞争愈发激烈。据新闻报道,三季度,全国城镇调查失业率平均值为 5.2%,与上年同期持平,但三季度前两个月的青年失业率提高,青年尤其是高校应届毕业生就业承压。7 月份,全国城镇不包含在校生的 16-24 岁劳动力失业率为17.8% ,比上月提高 3.3 个百分点,比去年同期提高 0.7 个百分点;8 月份为18.9% ,比上月提高 1.1 个百分点,比去年同期提高 0.1 个百分点。

众多研究生在求职时四处碰壁,曾经以为学历在手便能高枕无忧,如今却不得不面对现实的残酷。这些学生在当初扩招时满心欢喜,以为获得高学历就能拥有更好的职业前景,却未曾料到毕业后就业市场的严峻,又开始埋怨为什么要扩招?

学历扩招的首要误区,是将 “延缓就业” 等同于 “解决就业”。不少人认为,延长学生在校时间,能暂时减少劳动力市场的即时供给,却忽视了一个核心事实:学历不是就业的 “避风港”,而是职业发展的 “通行证” 。当大量学生涌入 “毕业即失业” 的冷门专业,即便拿到硕士、博士文凭,也难以匹配市场需求。比如一些冷门专业,每年培养出大量研究生,但市场上对口的岗位数量有限,导致许多毕业生找不到合适工作。

更值得警惕的是,部分学生对就业现实视而不见,甚至形成了一种矫情的就业心理。在某社交平台的评论区,有网友直言 “为什么考研就一定要为了就业?为了提高学历啊,不然为啥还有人去国外读水硕”,甚至认为 “不好就业的专业就是容易,有的人就是为了奔着有书读才考的不好就业的专业,对于第一学历拿不出手的单纯想拿个文凭这也无可厚非”。这种心态的根源,恰是扩招带来的 “学历幻觉”—— 以为只要拿到更高文凭,就能跨越实力差距,却忘了就业市场最终比拼的是真才实学。

尤其需要正视的是,扩招规模的无序扩大,让部分基础薄弱的学生陷入 “学历追逐陷阱”。专升本学生、本科背景不佳者渴望通过提升学历改善处境,本是合理诉求,但当扩招门槛不断降低,“水硕”“水博” 应运而生。据界面新闻报道,一些学历提升机构声称,办理者只要符合相关条件,无需出国就能拿证。2025 年,教育部 (中国) 留学服务中心发布公告,暂停受理泰国彭世洛大学学历学位认证申请,并对涉及虚报博士招生规模、恢复或变相恢复因违规发放而被撤销的学位的多所海外高校加强认证审查,如菲律宾亚当森大学、法国克莱蒙高等商学院等。

一些学生实力不足以应对高阶学术训练,却为了文凭盲目报考,最终不仅未能提升竞争力,反而因 “高学历低能力” 陷入尴尬 —— 普通岗位觉得 “屈才”,优质岗位又 “力不从心”,形成 “高不成低不就” 的就业困局。这种困局的责任,不能简单归咎于学生 “无知”,更应指向规则制定者:过度宽松的扩招政策,本质上是用 “学历泡沫” 掩盖就业矛盾,既浪费了教育资源,也耽误了学生的职业黄金期。

六、国际教训:日本学历扩招的前车之鉴

回看历史,日本的教训早已敲响警钟。据 ZAKER 新闻报道,上世纪 90 年代,日本为缓解经济低迷期的就业压力,推行大规模学历扩招计划,1992 年启动《研究院倍增计划》,硕士人数从 6 万暴增至 11 万。短期内确实减少了青年失业人数,但长期来看,却导致 “学历通胀” 严重。由于扩招速度过快,教育资本化、导师数量不足,研究生教育质量下滑,社会对研究生认可度降低。到 1996 年,约 40% 的日本硕士毕业生找不到工作,2002 年,日本硕士和博士的失业率均超过了 40% ,大量高学历者被迫从事低技能工作,不仅加剧了社会焦虑,更造成了人力资源的严重错配。

如今我国好像在重走这条老路,后果可能不堪设想:一方面,教育资源向 “注水学历” 倾斜,挤占了优质教育的投入空间;另一方面,“文凭崇拜” 会进一步扭曲大学青年价值观,让更多人陷入 “为学历而学历” 的恶性循环,忽视对实际能力的培养。最后或许会出现像日本当时扩招后,一些学生即使大学本科,硕士,博士,毕业后,学生们面对真实就业环境产生极大落差,又会埋怨规则制定人没有真正解决就业问题,而用上学的办法来拖延学生晚就业的坑人政策。

教育的本质,是培养适应社会需求的人才,而非制造 “学历”。控制大学学历扩招规模,并非否定学历提升的价值,而是要让教育回归理性:一方面,高校应根据市场需求和自身办学实力制定招生计划,严控 “水专业”“水文凭”,确保人才培养质量;另一方面,政策制定者需跳出 “扩招缓解就业” 的短视思维,通过产业升级创造高质量岗位、加强职业规划教育等方式,引导青年树立正确的就业观。唯有如此,才能避免 “文凭通胀” 吞噬学历价值,让教育真正成为赋能就业、推动社会发展的动力,而非掩盖矛盾的 “遮羞布”。