《沧浪之水》对当代知识分子有何启示?

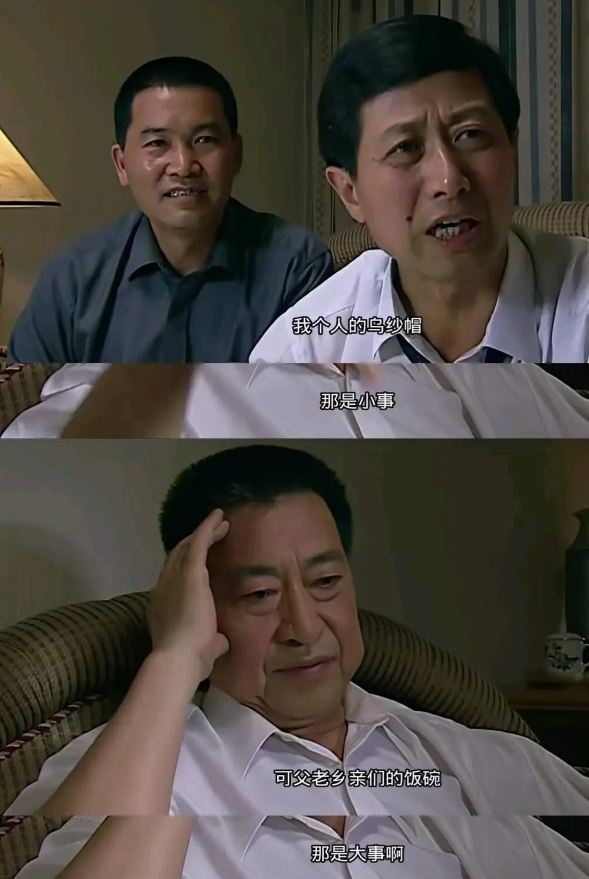

初入卫生厅的池大为,怀揣着满腔热血的学生气,像揣着一块滚烫的石头,不肯弯腰:马厅长的讲话稿,他觉得“空话太多”;药材市场调查,宁愿得罪领导也不肯违心修改;马厅长夫人生病,不肯去探望;单位买了车辆,他忙着算成本。池大为一直秉持着知识分子的傲骨,坚守道德原则,对职场的很多规则都看不惯。结果被被人当枪使。丁小槐忙着给领导擦车、递烟,敬酒,烤袜子。他瞧不上,觉得“太没骨气”;

池大为是理想主义知识分子,坚守正直与理想,进入省卫生厅后试图以专业能力立足,但因不谙职场规则多次碰壁。丁小槐则擅长察言观色、见风使舵,通过溜须拍马快速获得领导信任,最终成为主任。

《沧浪之水》通过池大为的蜕变历程,为当代知识分子提供了多重启示,这些启示既关乎个体生存策略,更触及精神世界的重构:

一、理想主义的祛魅与重构

警惕道德洁癖的陷阱

池大为初期的困境揭示:脱离现实的理想主义可能沦为自我感动的表演。知识分子需在"坚守底线"与"务实行动"间寻找平衡,如萨特所言"介入"(engagement)——真正的道德选择必须包含对现实复杂性的认知。

价值理性的现代转型

小说暗示:传统"清流"叙事在科层制中已失效。当代知识分子需要建立"批判性适应"能力,即在参与体制的同时保持反思距离,如哈贝马斯"公共领域"理论所强调的对话性批判。

二、权力认知的清醒与超越

解构权力的神话性

马垂章等人的命运说明:权力本身具有腐蚀性与脆弱性。知识分子应避免将权力神圣化或妖魔化,而需如福柯般将其视为"毛细血管式"的规训网络,在认知其运行机制后作出清醒选择。

寻找"第三条道路"

池大为的妥协并非唯一答案。小说暗示胡一兵式的对抗与马垂章式的沉沦之间,可能存在"有限合作"空间——如齐格蒙特·鲍曼提出的"作为生活艺术的道德",在体制缝隙中守护微小正义。

三、知识分子的身份再定义

从"立法者"到"阐释者"

池大为的蜕变折射出知识分子角色转型:从启蒙话语的垄断者(如传统士大夫),转变为多元价值的阐释者。这要求知识分子具备"在地性智慧",如爱德华·萨义德强调的"流亡者"视角——既在场又疏离。

重建专业伦理的尊严

当池大为最终利用权力为父亲平反时,暗示专业能力(如医学知识)可能成为抵抗异化的资本。知识分子需在"去魅化"时代重建专业权威,通过深耕领域获得话语权。

四、精神救赎的可能路径

日常生活中的抵抗

小说中"沧浪之水"的意象提示:救赎未必需要宏大叙事,可能存在于对具体生命的关怀(如池大为最终为父亲在父亲坟茔前烧掉了画像)。这种"微观抵抗"契合阿甘本"潜能"(potentiality)概念——在体制内保留不妥协的可能性。

代际反思的必要性

池大为对儿子的教育态度转变,对董柳的理解,暗示知识分子需建立"代际伦理"。通过培养下一代保持批判意识(如小说结尾儿子对父亲行为的质疑),实现精神传承的螺旋上升。

结语池大为因坚守原则被调往中医学会坐冷板凳,而丁小槐凭借“会做人”的技巧步步高升。这一对比揭示了理想主义在现实职场中的困境,以及权谋术对职业发展的影响。

《沧浪之水》的终极启示在于:当代知识分子的困境不是"是否妥协"的二元选择,而是如何在"妥协的必然性"中守护"不妥协的例外"。这种张力要求知识分子既具备现实主义的生存智慧,又保持理想主义的超越性目光——正如加缪笔下的西西弗斯,在认清荒谬后依然选择推石上山。沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。