“无终”三孔布 战国(前475—前221年) 山西博物院藏

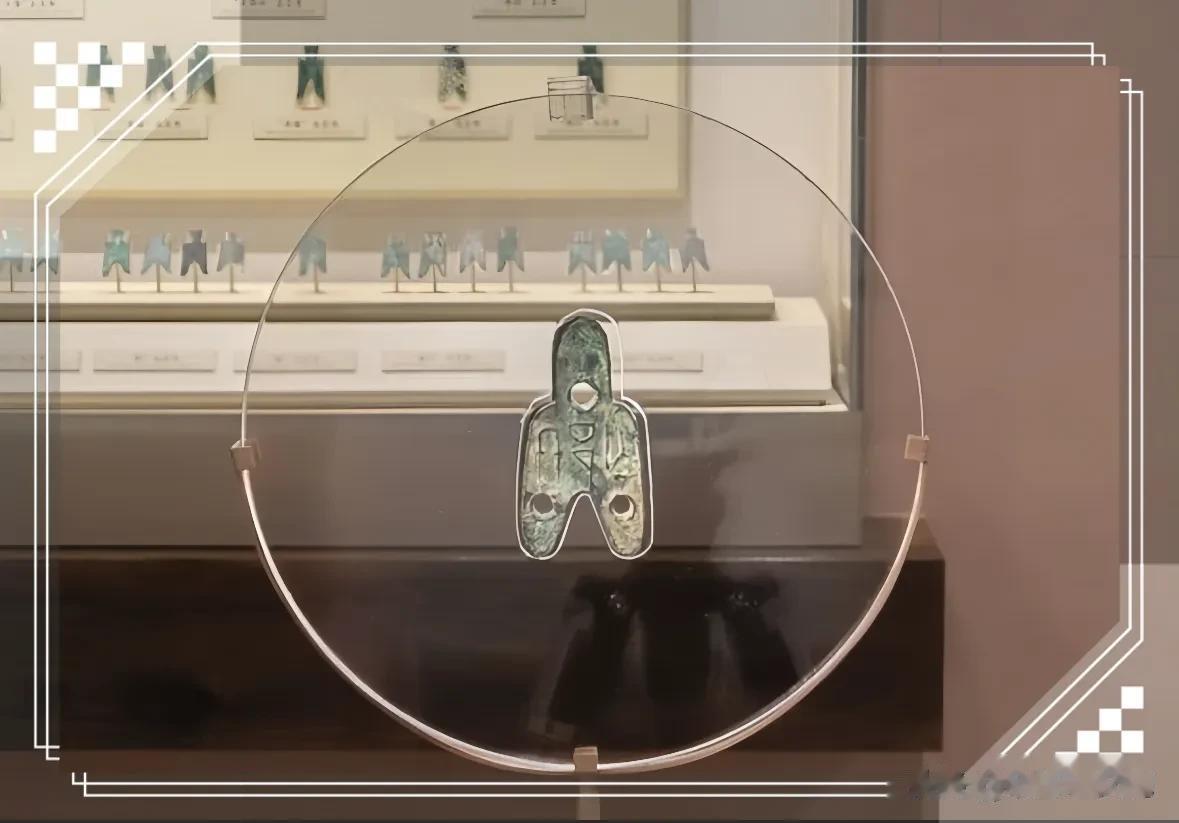

在山西博物院琳琅满目的珍品中,一枚青铜铸币看似貌不惊人,却稳居无可替代的核心地位——它便是1986年从山西省襄汾县出土的“无终”三孔布。

这枚古币,通长5.9厘米,足距2.65厘米,重7克,身形小巧得能被掌心轻易拢住。可就是这枚看似寻常的青铜铸件,却冠绝“古币之王”的美誉,稳坐中国古钱“五十珍”的头把交椅。

这份尊崇从不是空穴来风,它的珍贵,既源于存世量的极度稀缺,更在于那青铜肌理间,镌刻着战国时代的经济密码,藏掖着边疆文明交融的千年秘语。

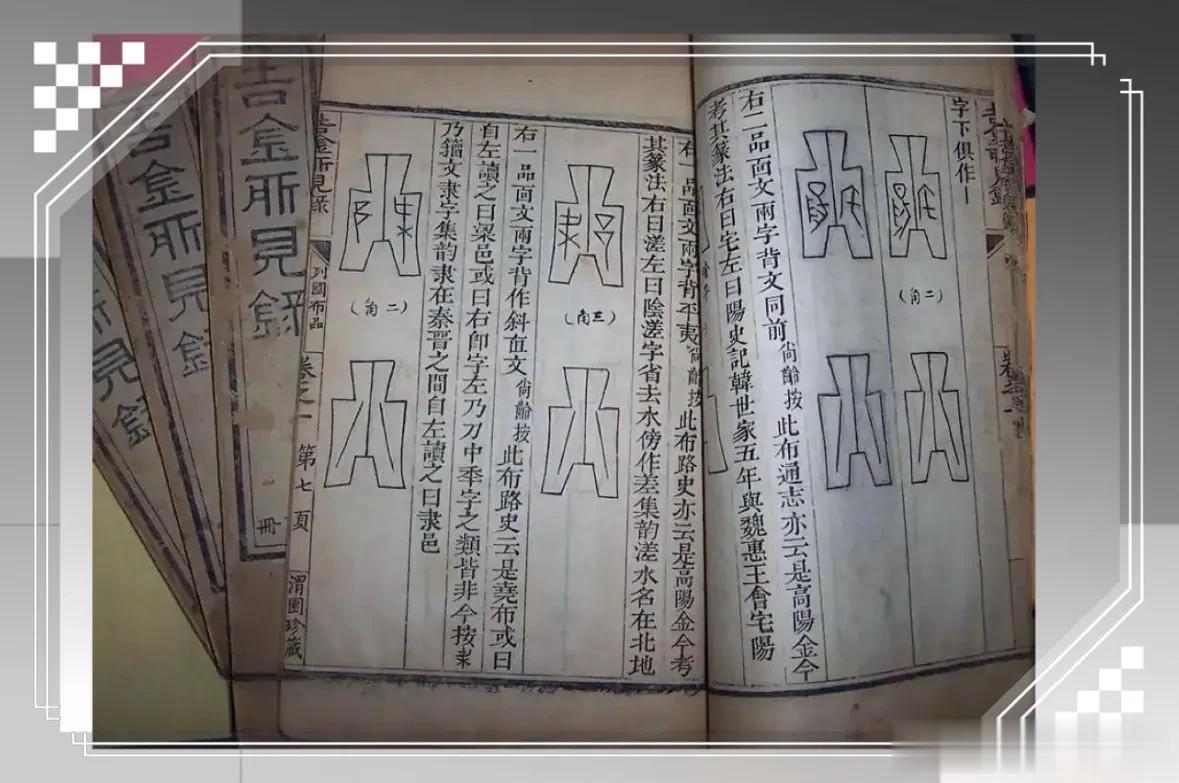

三孔布的传奇,首先始于“物以稀为贵”的铁律。自清代金石学家初尚龄首次将其载入典籍《吉金所见录》,两百多年间,有明确铭文可考的三孔布仅发现30余种,其中大半是世间独存的孤品。

2010年,一枚“武阳”背“两”三孔布在嘉德春拍以352.8万元成交,刷新当时古钱币拍卖纪录;两年后,“下匕阳”背“十七·两”三孔布又在诚轩秋拍以368万元再攀高峰。

这些数字背后,不仅是历史赋予的沉甸甸的价值,而且也是古币在时光流转中沉淀的文化分量。

而这般稀缺,正藏着战国乱世的烽烟印记——学界普遍认为,三孔布主要铸于战国晚期的赵国。

彼时诸侯争霸,货币体系分崩离析,而它的流通范围仅局限于赵国北部及中山国一隅,未能如布币、刀币般走遍天下。

战乱兵燹、政权更迭与岁月侵蚀层层叠加,最终让幸存者寥寥无几。如今所见的每一枚,都是穿越两千余年烽火的“时间幸存者”。

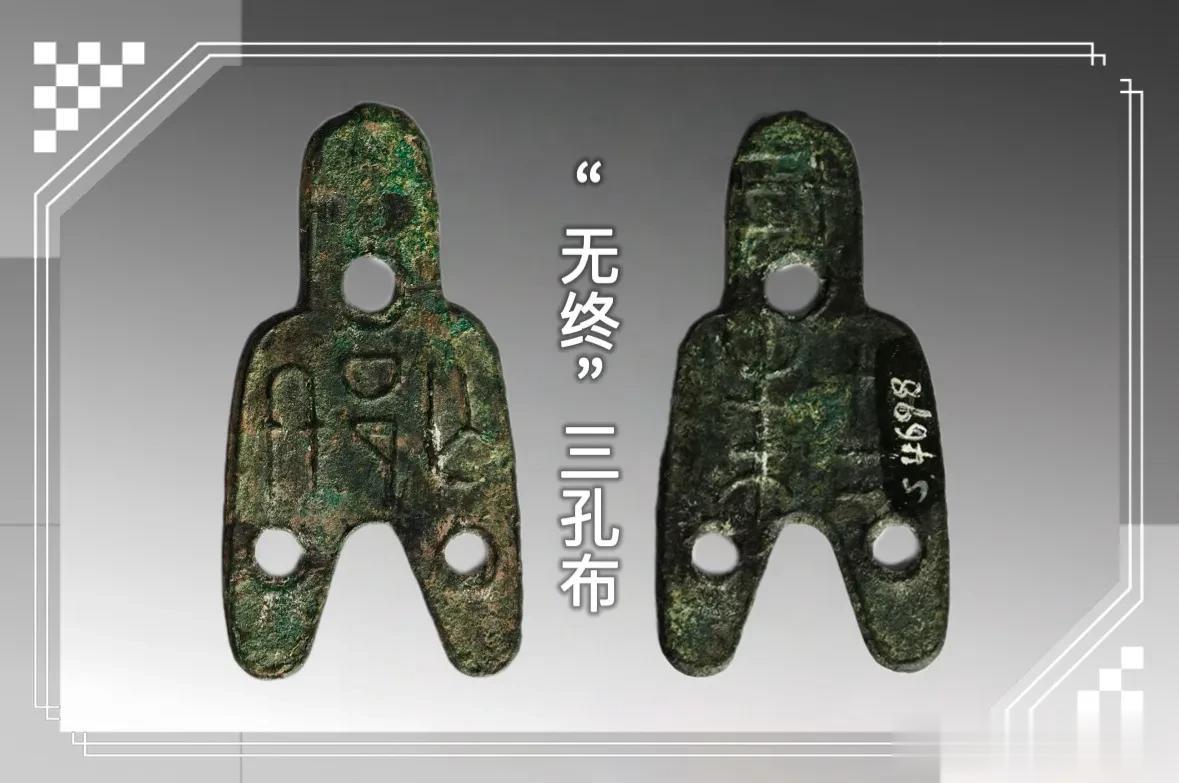

它的形制,堪称先秦货币中的“叛逆者”。圆首、圆肩、圆足,首部与两足各开一孔,既留存着农具“镈”的原始轮廓,又以三孔设计实现了穿绳便携的巧思。

这种实用与审美的精妙平衡,藏着战国工匠对货币形态的大胆革新——在方寸之间,把生活智慧锻造成永恒的青铜印记。

更令人惊叹的是那些铭文,堪称打开历史的密钥。正面“亡冬阝”二字,经考证即为“无终”,指向今河北蔚县一带,默默印证着赵国对北方疆域的经略。

背面“十二朱(铢)、十三”的刻痕,则揭开了战国货币计量的复杂图景——以“铢”为单位的重量标准与纪数编码并存,悄悄诉说着当时地域性经济制度的多样面貌。

这枚小小的青铜币,早已超越交易媒介的本分,成了刻录战国边疆政治经济的“微缩档案”。

作为全球仅见的“无终”孤品,它的意义早已超越货币本身。眼眸掠过铜绿,仿佛能触到战国市集的喧嚣,听见赵武灵王胡服骑射的改革风雷,甚至窥见秦汉统一后货币整合的最初伏笔。

如今,它静静栖身于山西博物院的展柜中,以斑驳铜锈为笔,在玻璃展柜这方天地里,书写着中华文明“和而不同”的千年实践,铸刻着古老中国对经济秩序与文明融合的最初答案。

好了,今天的内容就到这里,我是晓姝。原创不易,欢迎您的关注、点赞以及在评论区的留言,我们下周一再见。