10月28日,四维图新宣布品牌升级为「SEEWAY.AI」,名字变了,身份也再一次切换。

从“图商”到“汽车Tier供应商”,再到“AI公司”,这是这家23年老牌地图公司,第三次改变自己的“物种定义”,要成为“AI中枢驱动的全栈Tier 1”。

在四维图新CEO程鹏看来,“AI不能只是功能点缀,而要成为主导产品逻辑的核心。从‘实现功能’走向‘提供情绪价值’。”

从SoC+MCU“双破亿”的芯片出货量,到585万套智驾系统的新增定点订单,从舱驾一体的融合方案,到覆盖160多个国家的数据合规与服务能力,四维图新正在搭建自己的“AI闭环”。

值得注意的是,就在大会当天,四维图新也公布了三季报:前三季度营收26.6亿元,同比增长5.2%,但净亏损7.08亿元。

虽然亏损扩大,但研发和AI投入仍在增长。

所以,这场品牌升级,看上去更像是一场主动“换挡”的信号。

从“地图”到“AI”四维图新的成长路径,几乎踩准了中国汽车智能化的每一个节点。

最早,它做导航地图,打造了中国第一张导航图,搭建了交通信息采集体系,是那个年代网约车和导航App的底层数据提供者。

2015年,公司开始转向车规级硬件,芯片、智能座舱、辅助驾驶,一个接一个补上来。如今,它已是国内少数实现 SoC + MCU“双破亿”出货的企业:

AC8015 主打“一芯多屏”,出货超500万套,海外占比过半;

AC8025 通过AEC-Q100车规认证,能扛下-40℃到125℃的极端环境,供货周期长达15年。

解决“能跑”的问题后,它开始解答“怎么跑得更聪明”。

2025年,品牌正式升级为 SEEWAY.AI,标志着从“硬件供应商”迈向“AI系统公司”。

内部,AI生成代码比例已经达到30%,目标是80%。

外部,通过收购鉴智机器人,引入700-800人的纯研发团队,强化在智驾、座舱、边缘AI等领域的能力。

双方团队在尽调阶段就定好了原则,“谁干得好谁上”,因此股权交割后直接融合,没有冗长整合期。

如今,双方联合打通芯片、算法、软件、云端,形成完整的AI全栈闭环。

几个标志性产品也进入量产节奏:

智驾:推出 PhiGo 系列平台,覆盖从入门到高阶的全线方案;

座舱:舱泊一体方案,节省上千元成本,生成式HMI和类人语音已排期;

定位:P+V融合定位方案,将2000元高精模块压到几十元,精度达2‰。

这不是简单的功能组合,而是一次从底层到上层的整合:算法复用、架构打通、系统联调,全都在一套工程体系里跑通。

在不久前的世界智能网联汽车大会上,程鹏对「智车星球」等媒体披露:

公司已拿下500万台低中阶智驾定点订单(3年周期)。高阶智驾预计1.5–2年内完成定点,2年后进入量产爬坡,目标是在市场渗透率达到30%时,实现百万台级装机。

他自己也在测试中发现,高阶智驾“变道像老司机”,体验远超早期“新手感”。而且不用激光雷达、大算力,只靠纯视觉+小算力平台。

座舱的智能体交互同样在进化,不仅能与用户对话,还能主动判断环境变化,比如温度突变时自动询问“是否关窗”。预计明年量产。

程鹏将这种角色变化定义为“新Tier 1”——既要懂芯片,也要懂算法、数据和算力。

系统工程,才是新的“卷法”如果说过去比的是规模和价格,如今的竞争,拼的是体系与协同。

四维图新在这场突围中押了三件事:AI、合规、工程性价比。

首先,AI不仅提升上限,也压低下限。

例如 PhiGo Entry(征程6B),在千元价位实现“行泊一体”,整包传感器成本不到2000元,适配10–15万元主流车型,已获头部国际车企首发定点;PhiGo Pro(征程6E),仅17W被动散热,直达城区NOA,支持“油电同智”。

而在芯片维度,靠着90%+数字IP自研与系统级优化,能在20K算力上“榨出”40K的效果。

其次,合规成为新门槛。

2027年起,《乘用车驾驶辅助系统性能和试验方法》将成为国家强制标准,ADAS系统必须“宣传与实测一致”。

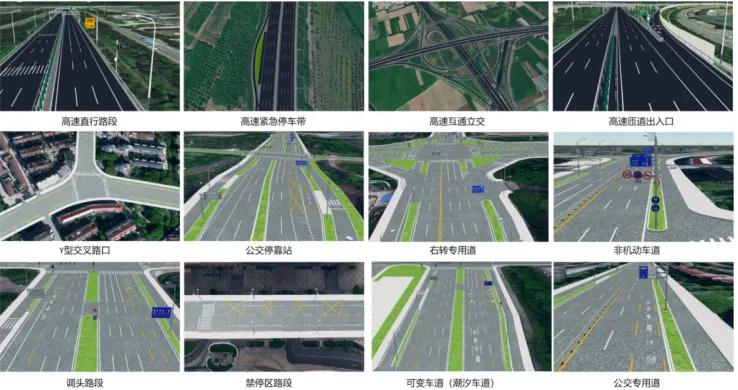

四维图新为此搭建了“数据+功能安全”双闭环,实时采集车辆状态与前方道路状态,实现“超视距感知”。

同时搭建功能一致性验证系统,可将用户感知与实测数据做差异分析,为强标认证提供数据支撑。目前已有10+家车企准备接入。

程鹏说,今年初一场辅助驾驶事故让他印象深刻,系统在车道封闭情况下未识别障碍,“这不是技术问题,是文化问题,缺乏安全敬畏心,测试不充分。”

他也认为华为的加入对行业是好事:“华为体验做得好,让用户更愿意开智能驾驶车,也让车企看到智能化能卖得动车。”

而性价比,不是面上便宜,而是结构优化后的‘真便宜’。

比如,他们复用了导航芯片闲置算力,实现自动泊车,省下每台车约1000元的泊车控制盒。

“上车一看就知道(是真省钱)。”程鹏笑着说。

2026年,四维图新的目标是让智驾成为80%的车型标配,而不是“高配专属”。

硬件兼容全球,体验落地本地智能化不仅重构国内市场,也在改写中国车出海的底层逻辑。

如果说上一轮,中国品牌靠“性价比+渠道力”出海,那么这一轮,就要靠“智能化体验的全球一致性与合法性”。

对此,四维图新的解法是:硬件全球通用 + 软件本地适配。

目前,其智能座舱方案已经覆盖100多个国家和地区,合规认证项目超过100个,服务30+主流车企,出海车型占比已超过50%。

依托于早期在导航与地图体系的全球部署积累,积累了 160 国地图数据与交通信息,构建了“本地合法合规 + 全球统一接口”的出海体系。

程鹏提到,早期车企收集海外数据,甚至靠“硬盘扛回国”,风险极高。

而现在,四维图新联合阿里云、华为云、AWS等伙伴,提供数据全流程合规服务,仅需3–6个月即可完成全球部署。

在用户体验层面,它也搭建了自己的差异化壁垒。

地图数据覆盖80+国家,2.6亿个POI点,覆盖充电、加油、停车等高频需求。通过OTA可实现本地语音导航、兴趣点更新、地图感知增强。

简单说,一辆开到国外的中国车,也能“导航顺手、充电方便、语音听得懂”。

结语:无人驾驶不会一夜之间到来程鹏一直是一个在台上敢说真话的人。

他会说,“竞争是常态,任何一个行当都存在,否则就不正常。”

“自动驾驶的难点早不是法规,而是用户信任。你得让用户敢开。”

也会说,“打输的人都去搞具身智能了,汽车是个10万亿的市场,具身智能是几千亿的市场,这10万亿的市场不做,我去搞几千亿的干什么?”

从这些话里,你能看见一个技术出身CEO的判断力和某种执拗。

也能看见一家老牌企业在时代转换节点上的努力,不跟风、不讲虚话,用系统能力硬着头皮卷进AI时代。

“真正的无人驾驶,不会一夜之间来。”程鹏说,“但总有人要先试。”