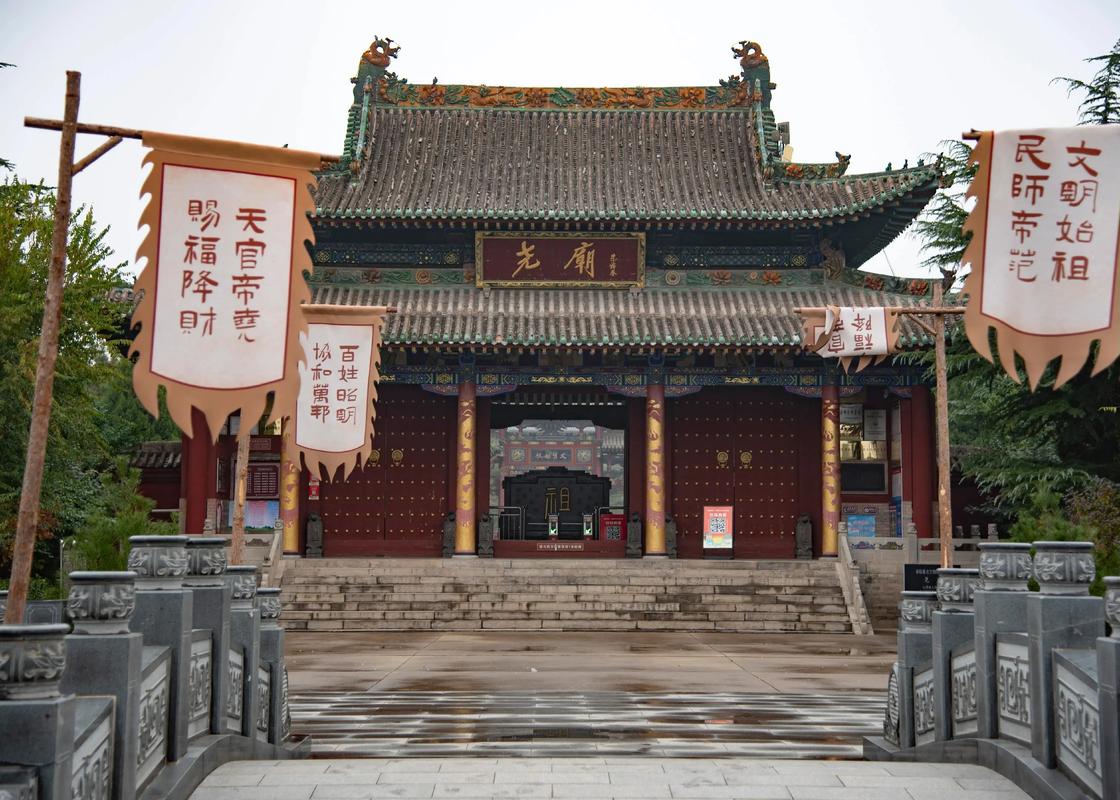

临汾市秦蜀路与鼓楼北大街交汇处,一座红墙黛瓦的古建筑群在晨雾中若隐若现。这里供奉着中华民族的人文初祖——尧帝,承载着“华夏第一都”的千年记忆。从“尧都平阳”的古老传说,到考古实证的陶寺遗址,尧庙不仅是祭祀先祖的圣地,更是解码“最早的中国”绕不开的文化坐标。

“来尧庙,不是简单的烧香拜祖,是触摸中华文明的原点。”来自北京的考古爱好者陈先生带着女儿站在广运殿前,“你看这殿内的尧帝坐像,眉眼间的仁厚,像极了史书里‘克明俊德,以亲九族’的记载。”

近日,记者实地探访尧庙,结合历史学者、文化导游、游客等多重视角,为您呈现这座“华夏文明精神祠堂”的正确打开方式。

导语:为何尧庙是“中国人的精神原乡”?“中华文明五千年,尧帝是第一个被系统记载的‘圣王’。”山西大学历史文化学院教授李琳之指出,司马迁在《史记·五帝本纪》中开篇即写“帝尧者,放勋”,将其列为“五帝”之首;《尚书》更以《尧典》专章记录其“协和万邦”“敬授民时”的功绩。而临汾,因地处汾河之滨、姑射山南,被历代文献明确记载为“尧都平阳”,尧庙则自汉代起便为祭祀尧帝的核心场所。

与许多祭祀类古迹不同,尧庙的独特在于“文献与实证的双重印证”:上世纪70年代,临汾襄汾县陶寺遗址的考古发现(距今约4300-3900年),出土了观象台、宫殿基址、文字符号等,与《尧典》中“历象日月星辰”“陶唐”的记载高度吻合。如今的尧庙,既是传承千年的祭祀场所,也是连接传说与考古的“文明现场”。

尧庙占地5.3万平方米,坐北朝南,依中轴线对称分布,现存广运殿、尧井亭、舜殿、禹殿等20余座建筑。记者梳理五大“必看节点”,每处都藏着“最早的中国”的细节:

节点1:广运殿——尧帝的“圣君形象”具象化作为尧庙主殿,广运殿始建于唐显庆三年(658年),现存建筑为清康熙年间重建。殿高23米,重檐歇山顶,斗拱飞檐间尽显唐代遗风。殿内正中端坐着4.8米高的尧帝铜像:束发冠冕,手持玉圭,目光温和望向远方。“这尊像是根据陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘纹饰设计的,龙纹象征‘九州’,体现尧帝‘协和万邦’的胸怀。”守庙人王师傅介绍,殿内东西两侧墙面绘制了“尧都平阳图”“制定历法”“禅让天下”等壁画,每幅都标注了对应的考古依据。

最震撼的是殿外的“尧都浮雕墙”:长达50米的汉白玉浮雕,从“帝尧出世”到“定都平阳”,再到“教民稼穑”“制定刑法”,用连续画面讲述尧帝一生的功绩。

节点2:尧井亭——“华夏第一井”的民生智慧穿过广运殿,一座六角攒尖顶的“尧井亭”跃入眼帘。亭内古井深约20米,井口石栏上刻着“尧井”二字,相传为尧帝亲手开凿。“上古时期,平阳地区缺水,尧帝带领百姓挖井取水,结束了‘逐水而居’的历史。”讲解员小吴说,这口井不仅是“饮水思源”的象征,更体现了早期先民对水利的探索。如今井水依然清冽,游客可俯身观察井壁的绳纹痕迹——那是3000多年来无数人提水留下的印记。

节点3:舜殿与禹殿——“禅让制”的生动注脚广运殿后,东西两侧分别是舜殿与禹殿。舜殿内,大舜手持耒耜的塑像旁,陈列着陶寺遗址出土的石犁、蚌镰等农具;禹殿中,大禹手持耒锸的雕像下,刻着“疏九河、通四渎”的治水功绩。“尧传舜、舜传禹,这段‘禅让’不是传说,陶寺遗址的宫殿基址、高等级墓葬群,证明了当时已有成熟的社会管理体系。”李琳之教授解释,“尧庙通过三殿并列,展现了中国早期政治文明的雏形。”

节点4:尧典壁——《尚书·尧典》的立体呈现庙内东侧的“尧典壁”长廊,用40余块汉白玉浮雕,将《尧典》全文转化为视觉叙事:从“乃命羲和,钦若昊天”(观测天象)到“克明俊德,以亲九族”(整顿伦理),再到“协和万邦”(外交联盟),每幅浮雕旁配有原文与白话解读。“带孩子来这里,他能明白‘文明’不是空洞的词,是‘观天授时’‘教民稼穑’这些具体的事。”陪孩子参观的母亲李女士说。

节点5:祭尧大典——活态传承的“文明仪式”每年清明、冬至,尧庙会举办“祭尧大典”,重现古代祭祀仪轨:主祭人身着玄端礼服,行“三跪九叩”礼,诵读《祭尧帝文》;乐舞队演奏编钟、埙等古乐器,舞者手持羽籥,演绎“八佾舞于庭”的庄重。“去年清明来,正好赶上大典,那种肃穆感让人瞬间穿越。”陕西游客张先生说,“这不是表演,是对祖先的敬畏。”

尧庙不仅是“参观地”,更是“文明课堂”。园区围绕“寻根尧祖”“感知早期中国”设计了互动项目,让历史可触可感:

体验1:“我是尧都小史官”研学(付费,168元/儿童)每周六日开放,小朋友穿仿古小衫,领取“任务手册”:在广运殿记录尧帝功绩,在尧井亭测量古井深度,在舜殿辨认陶寺农具。“我家孩子完成任务后,回家主动查陶寺遗址的资料,说要当‘小考古学家’。”太原家长刘女士笑道。

体验2:“制陶与刻简”手作工坊(免费,需预约)联合陶寺遗址考古队开设,游客可在指导下用陶泥捏制“尧都风格”的陶杯、陶鼎,或在竹简上刻写《尧典》片段。“捏陶杯时,老师说陶寺的陶器会故意做歪,因为古人认为‘不完美的器物更有灵气’。”参与活动的白领小陈说,“这种细节让我对古人的智慧肃然起敬。”

体验3:“尧都夜话”文化沙龙(免费,每周五晚)在庙内古戏台,邀请考古学家、作家讲述“陶寺与尧都的关系”“《尧典》里的早期国家形态”。“听专家聊‘尧都可能是最早的中国’,才明白‘最早’不是自封的,是考古挖出来的底气。”临汾本地大学生小周说。

时间:全年开放,8:00-18:00(17:30停止入场);祭尧大典等特殊活动需关注官方公众号通知;

门票:免费(手作工坊、研学项目单独收费);

导览:入口处有电子导览器(押金100元),或关注“尧庙景区”公众号听语音讲解;每日9:30/15:00提供免费人工讲解。

交通指南自驾:临汾市区→鼓楼北大街→尧庙景区(停车场免费,车位充足);

公共交通:临汾高铁站→13路公交至“尧庙站”(2元/人,20分钟直达);或乘出租车(约15元);

周边联动:距陶寺遗址(4A)约30分钟车程,可串联参观“考古实证的尧都”;与华门(天下第一门)、尧陵(尧帝陵寝)形成“尧文化一日游”线路。

游玩建议最佳路线:尧典壁→广运殿→尧井亭→舜殿→禹殿→祭尧广场(顺时针游览,文化脉络清晰);

必带物品:身份证(验票)、舒适运动鞋(需步行1-2公里)、笔记本(记录文明知识点);

避坑提醒:庙内无商业摊点,建议自备饮水;祭祀大典期间人流量大,需提前预约。

结语:尧庙,是祠堂,更是文明的“基因库”离开时,夕阳为尧庙的红墙镀上暖金。一群小学生排着队,在尧井亭前念诵:“日出而作,日入而息……”声音清脆,穿透千年的时光。

尧庙的魅力,或许就在于此——它不是冰冷的古建筑群,而是一座“活着的文明基因库”:陶寺的陶片在这里被解读,《尧典》的文字在这里被触摸,禅让的故事在这里被讲述。

这个周末,不妨带上家人来尧庙吧!

在广运殿看圣君的背影,在尧井边听流水的故事,

在孩子的心田种下一颗“寻根”的种子,

你会懂得:

所谓“华夏文明五千年”,

不是数字的堆砌,

是尧帝手中的耒耜,

是陶寺的观象台,

是我们与祖先,

从未断流的文明血脉。

(文中图片由尧庙景区提供)