公元626年,玄武门之变爆发,秦王李世民诛杀太子李建成、齐王李元吉,迫使李渊退位。这场政变让李世民背负了弑兄逼父的骂名,却也让他站上了权力的巅峰。登基之初的大唐,内忧外患交织:突厥铁骑屡犯边境,山东士族对关陇集团心怀不满,百姓因隋末战乱流离失所。面对这样的烂摊子,李世民选择了一条与众不同的路——以“仁政”收服人心。

他释放宫女三千人,减免赋税,废除严刑峻法,甚至赦免了李建成旧部。这一系列举措,不仅缓和了内部矛盾,也让天下人看到了新君的胸怀。而在诸多被启用的旧敌中,魏征的崛起最令人意外。他曾是李建成的首席谋士,多次建议太子先发制人除掉李世民。玄武门之变后,李世民质问魏征:“你为何离间我们兄弟?”魏征坦然回答:“太子若早听我言,必无今日之祸。”这番直率,反而让李世民看到了他的价值。

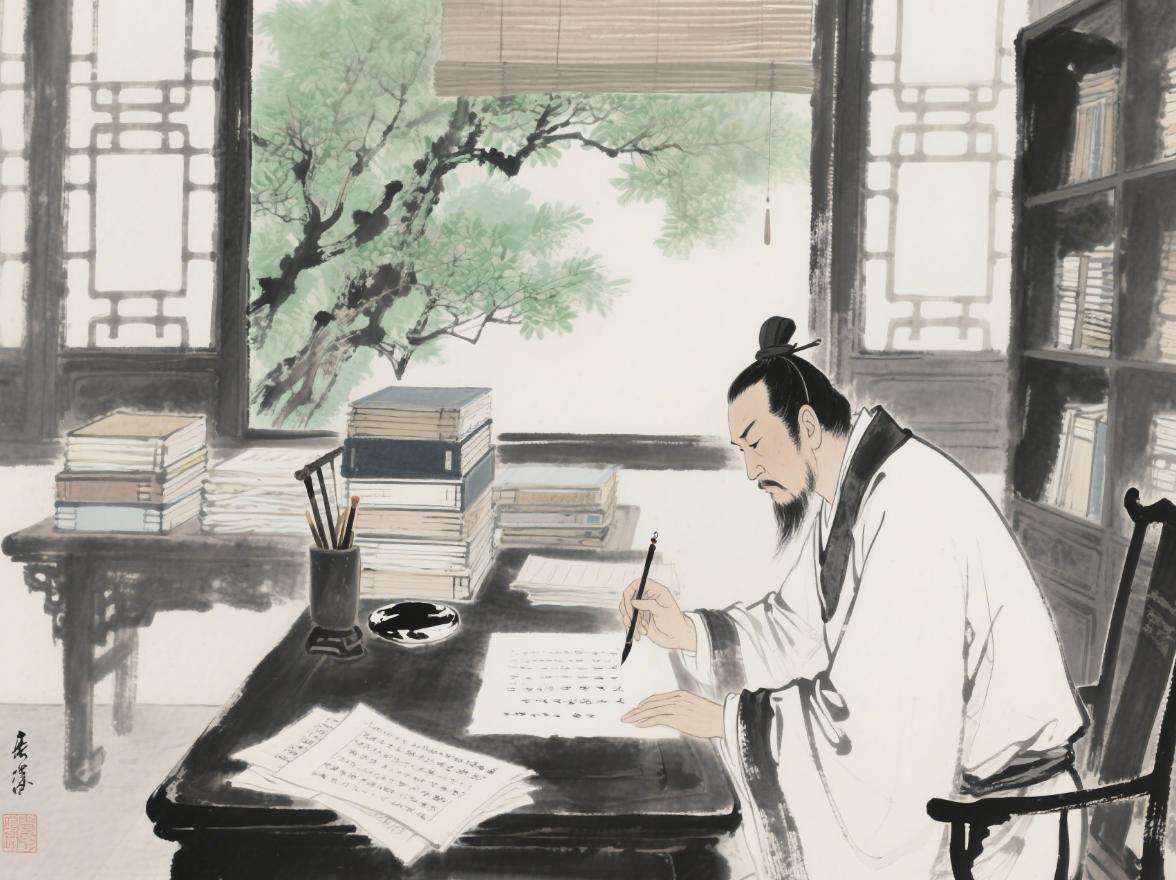

魏征并非天生的政治家。他早年出家为道士,博览群书,尤其精通纵横之术。隋末天下大乱,他先后投奔瓦岗军李密、窦建德、李建成,始终未能得志。直到遇见李世民,他才真正找到施展抱负的舞台。

贞观初年的朝堂上,魏征以“谏臣”身份脱颖而出。他深谙帝王心理,每次进谏都直指要害。一次,李世民得到一只鹞鹰,正把玩时见魏征走来,慌忙将鸟藏入怀中。魏征佯装不知,故意拖延奏事,待他离开时,鹞鹰已被闷死。这个小故事,既展现了魏征的刚直,也暴露了李世民对他的敬畏。

贞观年间,李世民与魏征的关系堪称古代君臣的典范。魏征的谏言并非一味冒犯,而是遵循“攻心为上”的策略。例如,他常借古讽今,用隋炀帝的教训提醒太宗节俭;又比如,他会在太宗心情愉悦时提出尖锐批评,避免触怒龙颜。

李世民同样高明。他深知“兼听则明”的道理,不仅容忍魏征的直言,还公开鼓励群臣效仿。**《贞观政要》记载,太宗曾将魏征比作良匠:“玉虽有美质,在于石间,不值良工琢磨,与瓦砾不别。”**这种互动,让朝堂逐渐形成了“言者无罪”的风气。房玄龄、杜如晦等重臣也纷纷效仿,贞观政坛呈现出罕见的清明景象。

盛世下的暗流:十思疏的诞生背景到贞观十一年(637年),大唐已呈现“斗米三钱,夜不闭户”的盛况。西域诸国尊李世民为“天可汗”,长安成为世界瞩目的中心。然而,危机往往潜伏在巅峰时刻。

李世民开始追求奢华,命人重修洛阳宫,材料务必“精丽”;他频繁游猎,甚至因追猎野猪耽误朝政;更危险的是,他逐渐偏爱阿谀之臣,对逆耳忠言心生抵触。一次宴会上,太宗得意地说:“天下英雄尽入吾彀中!”魏征当场泼冷水:“陛下导之使言,故臣等得尽其愚;若陛下拒而不受,何人敢言?”

十思疏:一篇改变历史的奏章魏征的《十思疏》全文仅六百余字,却字字千钧。他提炼出君主在十种情境下的应对之道:

· 见可欲,则思知足以自戒

· 将有作,则思知止以安人

· 念高危,则思谦冲而自牧

· 惧满溢,则思江海下百川

……

最震撼的是那句“载舟覆舟”之喻。魏征将君主与百姓的关系比作舟与水,提醒太宗:隋炀帝的龙舟再坚固,也抵不过天下人的怒火。这份奏章没有空洞说教,而是列举了大量隋亡教训。例如,提到“纵情傲物”时,他写道:“董狐之笔,不隐赵盾之罪;魏徵之谏,岂避太宗之过?”

李世民的反应颇具戏剧性。他读罢奏章,立即召见魏征,坦言:“朕近日所为,确如卿言。”次日早朝,太宗当众诵读《十思疏》,宣布停修洛阳宫,并赐魏征绢五百匹。

贞观十三年(639年),大唐疆域空前辽阔,但魏征看到的却是另一番景象。李世民逐渐沉迷祥瑞吉兆,各地官员为讨好皇帝,谎报“麒麟现世”“嘉禾遍野”。更严重的是,朝廷开始加重徭役,山东、河北等地已出现小规模民变。

此时的魏征已重病缠身,仍强撑病体写下《十渐疏》。相比《十思疏》,这份奏章更加尖锐:

1. “贞观之初,无为无欲;今则求骏马于万里,市珍奇于域外。”

2. “昔年爱民如子,每存简约;今则纵欲劳人,卑宫菲食变为雕墙峻宇。”

3. “往日亲信君子,斥退小人;今则亲近小人,疏远君子。”

……

每一“渐”都对应着具体事件。例如,提到“渐不克终”时,魏征揭露了地方官为修建行宫强征民夫的恶行;谈到“渐生奢靡”,他痛批宫廷宴席“一食费十户之产”。这份奏章如同一面照妖镜,让盛世背后的阴影无所遁形。

最后的谏言:生死之间的君臣博弈贞观十七年(643年),魏征病危。李世民亲率太子李承乾到病榻前,将衡山公主许配给魏征之子魏叔玉。弥留之际,魏征仍不忘进谏:“天下之事,有善有恶。任善人则国安,用恶人则国乱……”

魏征死后,李世民废朝五日,命九品以上官员皆赴吊唁,赐谥号“文贞”,并立碑褒奖。然而,数月后侯君集谋反案发,有人举报魏征曾推荐侯君集为相。盛怒之下,太宗推倒魏征墓碑,取消公主婚约。这场变故,暴露了帝王心的复杂:他需要魏征作为“明君”的符号,却难以容忍符号背后的真实人性。

李世民晚年的悔悟晚年的李世民逐渐理解了魏征的价值。征高句丽失利后,他叹息:“魏征若在,不使我有此行也!”遂命人重修墓碑,但终究没有恢复婚约。这段恩怨,成为贞观之治最耐人寻味的注脚。

在生命最后时光,李世民着手整理《帝范》,书中处处可见魏征思想的影子。他告诫太子李治:“吾居位以来,不善多矣……顾我弘济苍生,其益多;肇造区夏,其功大。益多损少,故人不怨。”这番自我剖析,与《十渐疏》的警示形成了跨越时空的呼应。

魏征的两份奏疏,在唐代以后成为治国经典。范仲淹改革时曾引用“载舟覆舟”理论;朱元璋将《十思疏》列入皇子必修课;康熙南巡途中仍手不释卷。这些文字超越时代,揭示了一个永恒真理:权力需要约束,盛世需要清醒。

现代管理学将《十思疏》视为领导力教材。其核心思想——克制欲望、敬畏规则、倾听民意——在当代社会依然闪耀智慧光芒。**正如魏征所言:“思所以危则安矣,思所以乱则治矣,思所以亡则存矣。”**这种居安思危的意识,正是中华文明绵延不绝的精神密码。