立秋,是农历二十四节气中的第十三个节气,更是秋天的第一个节气,标志着孟秋时节的正式开始。到了立秋,梧桐树开始落叶,所以有落叶知秋之说。但这并不意味着秋天的气候已经到来,此时大部分地区仍未进入秋天气候,尤其中国南方此时还处于夏暑之时,因而中国医学对从立秋起至秋分的这段日子称之为“长夏”。

《月令七十二候集解》中说:“秋,揪也,物于此而揪敛也”。立秋不仅预示着炎热的夏天即将过去,秋天即将来临;也表示草木开始结果孕子,秋收的季节到了。

古人把立秋当作夏秋之交的重要时刻,据记载,宋时立秋这天宫内要把栽在盆里的梧桐移入殿内,等到“立秋”时辰一到,太史官便高声奏道:“秋来了”。奏毕,梧桐应声落下一两片叶子,以寓报秋之意,正所谓“一叶知秋”!

立秋后,天气由炎热转为寒凉,中医认为春夏养阳,秋冬养阴,立秋正是从养阳逐渐转为养阴的时刻。因此秋季养生,皆以“收、养”为原则。

今年立秋不一般,一定要注意

今年立秋不一般,老祖宗总结了三个特点,与往年大不相同!怎么理解呢?下面分别来看一下!

1今年立秋是“早立秋”还是“晚立秋”

2025年立秋时间(8月7日13时51分)按时刻划分属于晚立秋,按农历月份(闰六月十四)划分则属于早立秋。

立秋早晚的判定标准,民间对立秋早晚的判定主要有两种方式:

时刻划分法:以中午12点为界,立秋时刻在12点前为早立秋,12点后为晚立秋。2025年立秋时间为8月7日13时51分(部分来源记录为14时37分或14时20分,均属下午),因此按此标准属于晚立秋。

农历月份划分法:农历六月立秋为早立秋,七月立秋为晚立秋。2025年立秋对应农历闰六月十四,按此标准属于早立秋。

不同判定结果的原因:两种标准得出的结论不同,源于传统文化对节气理解的多样性。时刻划分法侧重天文时间的精确性,而农历月份划分法则与农事活动周期关联更紧密。需注意的是,立秋早晚与气候的实际关联性缺乏科学依据,更多是民间经验的总结。

2今年立秋是“母秋“

“母秋”是根据农历日子的单双来划分的,传统以立秋当日农历日期的奇偶性划分,单数为公秋,双数为母秋。2025年立秋为农历闰六月十四(双数),因此,今年立秋时节是“母秋”。

“母秋”有什么说法呢?

老话说“公秋爽,母秋凶”,今年是母秋,看来秋老虎应该会是挺猛的。

3秋包伏

在民间的说法是,立秋和入末伏是同一天就是“伏包秋”,入末伏在立秋之后就是“秋包伏”。

今年立秋是8月7日,而末伏的第一天是在8月9日,很明显今年是“秋包伏”。

老话说“伏包秋凉悠悠,秋包伏热到哭”,“秋包伏”的时候,立秋后还有一段时间处于伏天里,末伏的酷热被“包裹”在立秋节气内。

虽然今年三伏天总共才30天,虽说总时长缩短了,可立秋后次日才入末伏,就很可能出现“短而强”的高温,“秋老虎”持续的时间可能不短。

立秋三候

立秋一般预示着炎热的夏天即将过去,秋天即将来临。立秋后虽然一时暑气难消,还有“秋老虎”的余威,立秋又称交秋,但总的趋势是天气逐渐凉爽。

我国古代将立秋分为三候:“一候凉风至;二候白露生;三候寒蝉鸣。

1一候丨凉风至

“凉风绕曲房,寒蝉鸣高柳”。凉风是西风肃清之风,肃清是为收敛,秋为“揫”,“揫”就是敛聚。

2二候丨白露降

“露从今夜白,月是故乡明”,清凉风来,露珠晶莹变白,白是秋之标识。但露尚未凝滞,还能在阳光下滚动,非“相思黄叶落,白露点青苔”之露。东汉刘熙的《释名》释露为“虑”,草木感知一年一度将凋零而忧,由此“露红凝艳数千枝”,亦成一种壮美悲怆。

3三候丨寒蝉鸣

“踟蹰亦何留,相思无终极。秋风发微凉,寒蝉鸣我侧。”这是曹植诗。古人硬要分辨寒蝉小而青紫,其实应是蝉们秋凉后发声困难,知生命将尽的变声凄切。碧树未摇落,寒蝉已悲鸣。此时“夜凉枕簟滑,秋燥衣巾轻”了。

立秋习俗

1食秋桃

立秋时大人孩子都要吃秋桃,每人一个,吃完把核留起来。等到除夕这天,把桃核丢进火炉中烧成灰烬,人们认为这样就可以免除一年的瘟疫。

2吃“福圆”

立秋节气是台湾龙眼的盛产期。人们相信吃了龙眼肉,子孙会做大官,而且龙眼又称为“福圆”,所以有俗谚:食福圆生子生孙中状元。

3贴秋膘

民间流行在立秋这天以悬秤称人,将体重与立夏时对比。因为人到夏天,本就没有什么胃口,饭食清淡简单,两三个月下来,体重大都要减少一点。秋风一起,胃口大开,想吃点好的,增加一点营养,补偿夏天的损失。

立秋这三件事千万别做

1不要多吃生姜

立秋后还有炎热的秋老虎天气,民间有“二十四个秋老虎”的说法,说的就是立秋后的二十四天同样很热,再加上立秋后雨水明显减少,所以立秋后我们要防“秋燥”,在饮食方面要防止上火。

生姜具有辛温的特性,过量食用容易导致上火。

所以在饮食方面我们要注意“滋阴润肺”,要少吃生姜、辣椒等辛辣之物,可以多食用芝麻、核桃、糯米等食物来益胃生津。

2不吃生冷食物

立秋后气温开始逐渐下降,昼夜温差开始加大,此时人体的的阳气逐渐收敛,吃过多的生冷食物容易导致消化不良,像冷饮、冰冻西瓜、寒性的瓜果等生冷食物我们要少吃。

在这个季节里我们宜选择温性的食物,如煲汤、热粥等,这样有助于保护脾胃功能。

3不要过度进补

在立秋当天,民间有“贴秋膘”的习俗,所谓的“贴秋膘”是吃肉或者吃一些补品,来弥补因夏季食欲不振而导致的身体消瘦,合理增加体重可以防止秋冬季节的寒气对人体的不利影响。但是过度进补不仅容易增加肠胃的消化负担,同时还容易引发肥胖等问题。所以,立秋不可过度进补、不可无病乱补、更不可以药代食,我们应该根据自己的身体状况合理饮食。

立秋养收之道

“秋者阴气始下,故万物收。”《管子》

立秋是由热转凉的交接节气,也是阳气渐收,阴气渐长,由阳盛逐渐转变为阴盛的时期,也是人体阴阳代谢出现阳消阴长的过渡时期。因此秋季养生,凡精神情志、饮食起居、运动锻炼、皆以养收为原则。

秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明。早卧早起,与鸡俱兴。使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清。此秋气之应,养收之道也。逆则伤肺,冬为飧泄,奉藏者少。《素问·四气调神大论》

盛夏过后寒气来复,冷热空气对流,产生劲疾的秋风,地上万物也褪去夏日繁盛的色彩,转而暗淡清肃,树叶飘零。万物在夏天长养,到秋天果实已经成熟,收获的成果把容器装得满满当当,所以秋天三个月叫做 “容平”。

容者,土之德也,厚德载物之象也;

平者,金之势也,心平气和之象也。

容则宽绰有余,平则神不躁扰。

这个时候要早点睡、早点起,用来养秋收之气。秋天要让自己的神志安宁,以缓解秋天收敛肃杀之气对人体的影响。收敛神气,以适应秋天容平之气。精神内敛,不再向外分散心志,以保持肺气清肃的功能,这是适应秋气的特点,保养人体收敛之气的方法。

立秋养生之道

1情志调养

秋内应于肺,肺在志为悲(忧),悲忧易伤肺,肺气虚则机体对不良刺激的耐受性下降,易生悲忧之情绪,所以在进行自我调养时要做到内心宁静,神志安宁,心情舒畅,切忌悲忧伤感,即使遇到伤感的事,也应主动予以排解,以避肃杀之气,同时还应收敛神气,以适应秋天容平之气。

可经常和他人、家人谈心,或到公园散步,适当看看电影、电视,或养花、垂钓,这些都有益于修身养性,陶冶情操。

2饮食调养

《素问·脏气法时论》说:“肺主秋……肺收敛,急食酸以收之,用酸补之,辛泻之”。可见酸味收敛肺气,辛味发散泻肺,秋天宜收不宜散,所以要尽量少吃葱、姜等辛味之品,适当多食酸味果蔬。又秋季燥气当令,易伤津液,故饮食应以滋阴润肺为宜。《饮膳正要》记载:“秋气燥,宜食麻以润其燥,禁寒饮”。

立秋后,饮食上要多食酸味食物少食辛辣食物,以助肝气,多食用平肝润肺的食物,如百合、藕、土豆、萝卜、木耳、山药、扁豆、枸杞、银耳、猪肉、鸭、鸡肉、兔肉、花生、柚子、梨、苹果等。

秋季是人体适宜进补的季节,但要选用“防燥不腻”的平补之品,如南瓜、莲子、桂圆、黑芝麻、红枣、核桃等。少吃葱、姜、蒜、韭、椒等辛味之品。忌多贪食瓜果,以免伤脾胃。

01.百合杏仁赤豆粥

百合10克,杏仁6克,赤小豆60克,白糖少许。先将赤小豆洗净,加水适量,与粳米一起,先以大火煮沸,然后在半熟的粳米锅内加入百合、杏仁、白糖,以文火同煮至热即成。适用于肺阴虚,虚火旺盛,素有口干、口苦者。

02.黄芪山药粥

黄芪30克,山药30克,粳米50克。先用水煮黄芪取汁去渣,再用汁煮山药、粳米做粥,晨起空腹食用。适用于肺气虚,容易感冒者。

立秋养肺

中医认为人应与天地相应,天人相应即人与自然界息息相关,季节养生和时令养生就是其中之一。

肺属金,亦主秋季。从季节养生角度看,秋季最宜养肺。

另外秋季主收,燥为秋季之主气,而肺为“娇脏”,不耐寒热,肺通过鼻与外界相通,故很容易被秋燥所伤。

立秋养生应注意养肺。

立秋养脾

立秋后天气仍热,且雨水多,常暴雨成灾。这段时间天上有烈日,地上多水湿,湿热交蒸,合而为湿热邪气。《黄帝内经》言“湿气通于脾”。因脾喜燥恶湿,湿邪留滞,最易困脾。

湿为阴邪,易阻遏气机,损伤阳气,致脾阳不振,运化无权,水湿停聚,发为水肿或腹泻,加之人们喜食生冷瓜果、冷饮,更助湿邪,损伤脾阳。

由于脾阳不振,不能运化水湿,水湿停聚而生痰,所以有“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”之说。早秋脾伤于湿,且为冬天的慢性支气管炎复发种下病根。

立秋时节保养脾胃应以祛湿健脾为主。

饮食调养,多吃祛湿热的食物或药物。祛湿的药物最常用的莫过于香薷了。《本草纲目》称:“世医治暑病,以香薷饮为首药。”此外,药茶在养生防湿方面具独特功作用。

夏枯草茶:

夏枯草60克,红砂糖20克,沸水1500毫升,煎1分钟后,闷泡5分钟,置保温瓶中,代茶饮用,每日1剂,清肝养脾利湿。

多吃一些健脾和胃的食物,如茯苓,以促进脾胃功能恢复。《神农本草经》也把茯苓列为上品,称其“久服安魂养神,不饥延年”。除此之外,芡实、山药、豇豆、小米等都具有健脾益胃的功效,也可多吃。

此时忌食生冷食物。尽管立秋后天气尚热,但阳气已开始收敛,阴气已慢慢增长,过吃阴寒食物易损伤脾阳,应避免进食西瓜、香瓜等寒凉瓜果。

另外,立秋之时不宜进食大热的食物,而应根据中医四季五补的原则来进行滋补。

立秋之际属于四时中的长夏,应以淡补为主。所谓“淡补”,是指补而不腻,要适当食用一些具有健脾、清热、利湿的食物或药物。

一方面可使体内湿热之邪从小便排出,以消除夏日酷暑的后遗症;另一方面能调理脾胃功能,为中、晚秋乃至冬季健康奠定基础。

除了鸭肉外,兔肉、海参等凉性食物都非常适宜在立秋之后食用,以达到滋阴养肺、润燥止干、清心安神的效果。

立秋艾灸三大益处

1提高人体免疫力

立秋后天气变化多样,寒热交杂,免疫力易下降。艾灸可以补充气血、提升免疫力、改善睡眠。

2通经活络,运气活血

立秋后风大干燥,水分和胶原蛋白会加速流失。此时艾灸,有固摄津液、润肤抗衰、濡养脏腑的作用。

3祛湿散寒,防病保健

立秋后日照减少气温下降,寒凉之气渐多,易造成血瘀气滞,胸闷气短。艾灸能够温阳驱寒、活血化瘀。

立秋常灸这几个穴位

夏季时,人的经络相对通达,加上艾灸温阳补阳的推动,艾灸特定穴位可以增强肺功能,促进肺部健康。

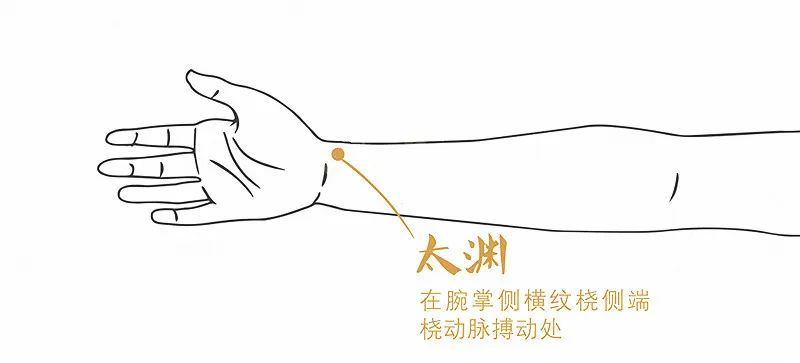

1太渊穴

太渊穴位于腕横纹桡侧的凹陷处,即拇指根部的凹陷处即是本穴。

太渊穴为肺经原穴,补气效果极佳,艾灸太渊穴可以大补中气,调理因肺气不足所引起的咳嗽、气喘、乏力,讲话有气无力等各种肺部问题。

2地机穴

位于人体的小腿内侧,当内踝尖与阴陵泉穴的连线上,阴陵泉穴下3寸。

地机穴是足太阴脾经的穴位。该穴气血充盛,如大地的正气化生万物,生机兴旺。

所以地机穴可以用于调理脾失健运所引起的腹胀、腹痛、泄泻、痢疾、水肿等病症。

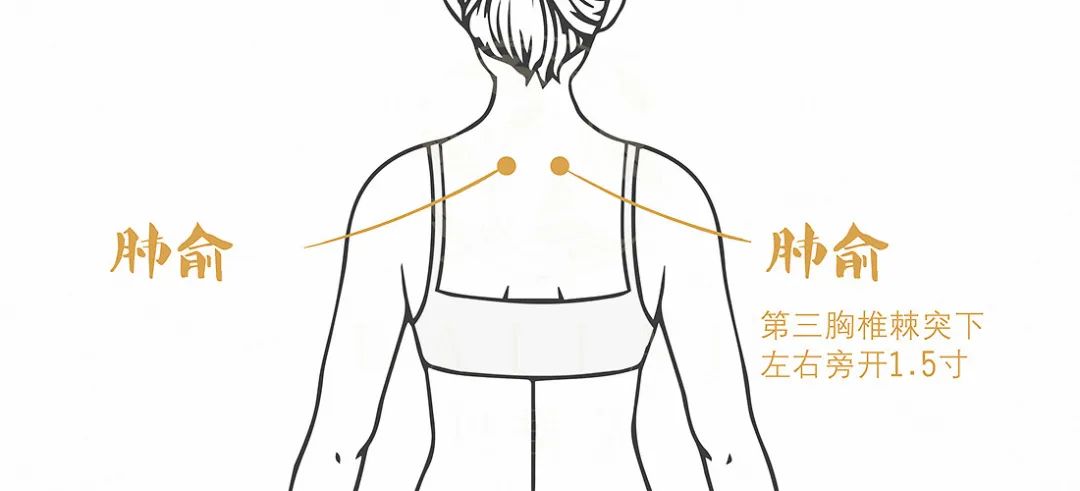

3肺俞穴

肺俞穴位于人体的背部,当第三胸椎棘突下,左右旁开二指宽处。

背部的肺俞穴是肺之背俞穴,具有宣肺、平喘、理气的作用,能改善肺脏功能,是肺脏保健特效穴。

因此,三伏养肺,别忘了灸太渊、地机、肺俞三穴,其次,平时按揉也能收获不错的效果。