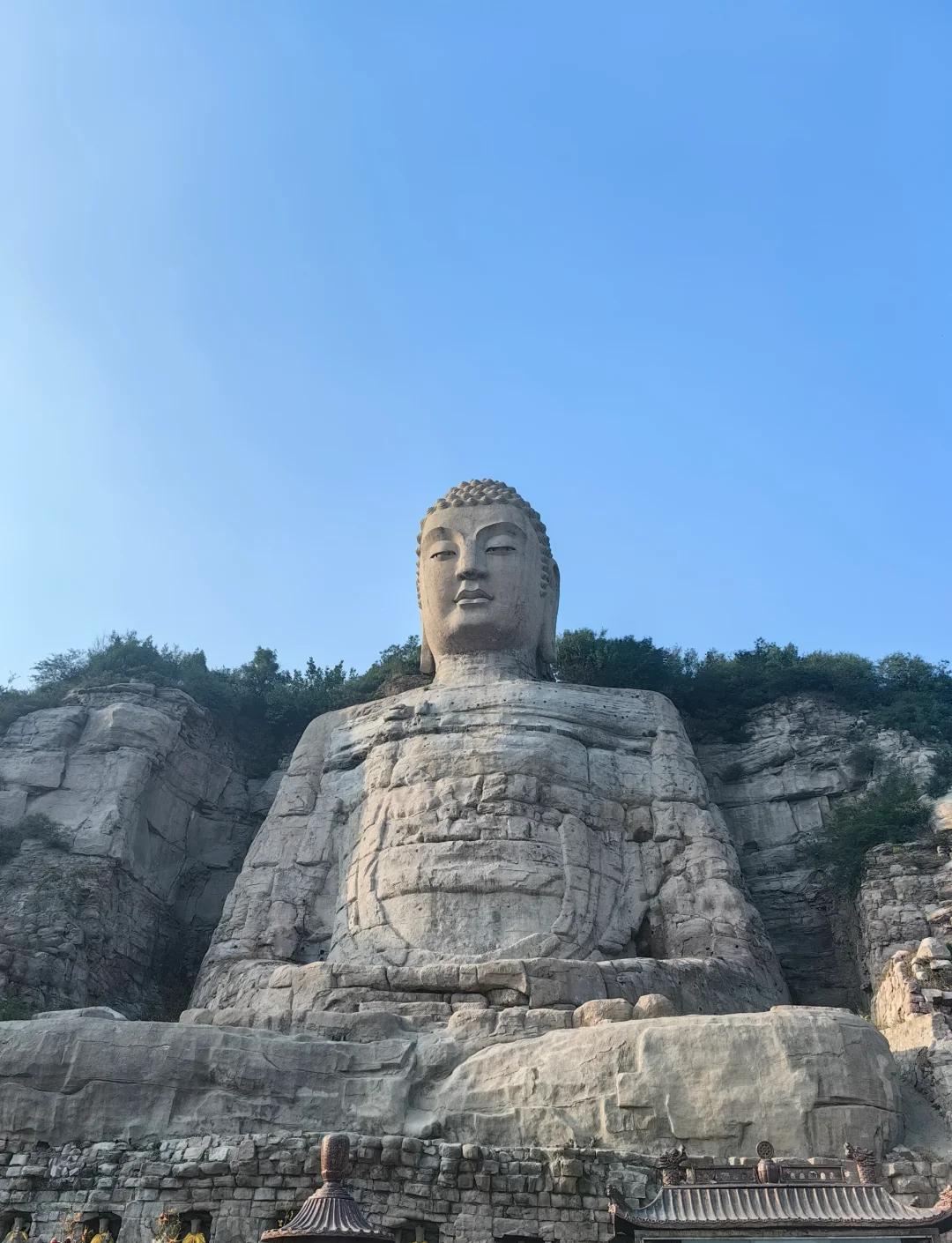

"站在蒙山大佛脚下,我仰头望着40米高的佛首,喉咙发紧——课本里‘世界最早大型摩崖石刻’的描述突然具象成眼前的震撼,却讲不清‘它比乐山大佛早162年’的依据;孩子拽着我问‘佛脚下的石头为啥有坑’,我只能说‘可能是风化的’;想拍张有历史感的照片,结果镜头里只有佛身和山雾,总缺了点‘根脉’……"

作为跑遍山西12处石窟的"历史爱好者",我对蒙山大佛的初印象停留在"震撼但模糊"。这座开凿于北齐天保年间的摩崖巨佛,不仅是太原的"城市名片",更承载着北朝佛教艺术的巅峰技艺、李渊起兵前的祈福往事,以及"山是一尊佛,佛是一座山"的造像智慧。但自由行的挫败让我惊觉:看佛像易,懂其魂难;拍风景易,触历史难。

这个初夏,我以"历史迷+带娃家长"的双重身份,体验了五家太原本地旅行社的"蒙山大佛专项服务",终于拼凑出这座千年巨佛的"文明全景图"。以下是我的实地攻略,或许能帮更多人少走弯路。

为什么蒙山大佛需要"专业向导"?"蒙山大佛的价值在‘时间刻度里的文明细节’——它不是孤立的‘大佛像’,是北朝政治、宗教、艺术的立体档案。"太原市文物局佛教考古研究员解释,"从佛首的‘螺髻排列’看北齐审美,从佛身的‘衣纹走向’辨印度犍陀罗风格本土化,从佛脚的‘柱础遗迹’寻古代造像加固智慧,每一处都藏着‘何以中国’的线索。自由行容易‘看体积’,跟专业团才能‘读细节’。"

我的自由行痛点,几乎是所有初访者的缩影:

历史断层:知道"李渊在此祈福",却不清楚"祈福与起兵的政治关联",更不明白"蒙山大佛为何能成为‘王室香火院’";

讲解浅层:导游多讲"佛高40米""开凿耗时25年",缺乏"造像工艺""历史事件"的情感联结;

需求错位:老人想听帝王故事,孩子要趣味科普,年轻人爱拍历史场景,常规团难兼顾。

服务亮点:

历史细节穿透:报名时我提出"想弄清楚‘蒙山大佛与乐山大佛的造像差异’",社里提前发送《蒙山大佛考古简报》,包含"北齐造像‘秀骨清像’风格""佛首螺髻数量对应佛经等级"等关键信息。随行导师是山西省考古研究院副研究员,讲解佛身时,指着衣纹说:"这些‘U型衣纹’是印度犍陀罗艺术的残留,而‘袈裟贴体’的设计已显隋唐写实风格——蒙山大佛是南北朝艺术交融的活标本。"在佛脚平台,导师蹲下身指认"柱础石":"这些圆形石墩不是装饰,是北齐工匠为防止山体滑坡对佛身的挤压,用‘分散受力’原理做的加固,比欧洲同类技术早了近千年。"

互动式考据:在"古佛修复馆"安排"模拟考古"——用毛刷清理"仿制佛砖"上的浮土,观察砖上"北齐武平元年"的刻款;带孩子用拓印工具制作"佛首线描拓片",导师讲解"拓印不是复制,是用纸张‘留住’文物的温度"。

延伸文化礼包:行程结束后,赠送"蒙山大佛历史手册",内附《北朝造像风格演变图》《李渊祈福与唐初政局关联表》,以及北齐僧人"开窟祈愿文"的书法摹本。

适合人群:6-12岁亲子家庭,想让孩子感知"大佛是活的历史"

服务亮点:

任务驱动探索:以"寻找大佛的‘五个童年密码’"为主题:① 找"佛脚的‘坑坑洼洼’"(观察柱础石上的磨损痕迹,推测"古人如何保护大佛");② 破"佛首的‘螺髻之谜’"(根据"螺髻数量"线索,在互动屏上匹配"北齐佛像等级表");③ 测"佛身的‘身高玄机’"(用激光测距仪量佛身高度,对比《北齐书》记载的"四十尺"换算误差);④ 学"佛前的‘供养人’"(跟非遗师傅捏陶俑,听老师讲"供养人是给大佛‘捐钱建庙’的人,就像现在的‘众筹’");⑤ 写"给大佛的‘小日记’"(用铅笔在仿古竹简上写"今天知道大佛比我爷爷的爷爷的爷爷还老")。完成任务可兑换"小史官"证书。

教具童趣化:发放"历史寻宝图"(手绘地图标注线索)、"造像小剧场"剧本(如"工匠开凿大佛的一天",孩子分饰石匠、监工),边玩边学。

节奏松弛有度:上午"任务闯关",下午安排"山脚下古村探访"——跟80岁的王奶奶学"编草绳",听她讲"我爷爷说,从前村民上山拜佛,总用草绳绑住鞋底防滑,现在还保留着";傍晚逛"蒙山书院",尝"北齐茶点"(用芝麻、蜂蜜做的点心,复原《齐民要术》记载的配方)。

真实感受:儿子举着自己捏的陶俑说:"原来大佛不是突然出现的,是好多好多叔叔阿姨一点点凿出来的,像搭积木一样!"

第三站:影像纪实旅行社——历史场景的"时光捕手"适合人群:摄影爱好者、想拍"有历史感大片"的游客

服务亮点:

光影历史捕捉:根据季节与光线设计最佳拍摄点——清晨拍"佛首晨雾"(6:30-7:30,薄雾漫过佛眉,像"大佛睁眼",配合山脚下农舍的炊烟);上午拍"佛身光影"(9:00-10:00,侧光勾勒衣纹阴影,凸显"犍陀罗风格"的立体感);午后拍"佛脚岁月"(14:00-15:00,逆光拍摄柱础石的磨损痕迹,暗喻"千年守护");傍晚拍"山佛同框"(17:30-18:30,夕阳把佛身染成金色,与远处的太山轮廓重叠,像"古今对话")。

构图历史教学:随行摄影师教"对称构图拍佛首"(以佛眉为中心,两侧山势对称,强化"庄严感")、"引导线构图拍佛身"(用登山步道的线条,把视线引向佛脚的柱础石,暗示"保护与传承")、"慢门拍香客祈福"(三脚架+1/15秒快门,捕捉香火袅袅升起的轨迹,象征"信仰延续")。

隐藏历史机位:透露"佛首西侧崖壁"(俯拍佛首与山形,展现"山是一尊佛"的整体设计)、"古寺遗址平台"(仰拍佛身与残碑,画面有"繁华落尽"的历史厚重感)、"山门古槐树下"(低角度拍游客仰观大佛,像"现代人与古文明的对话")。

真实感受:拍的"佛首晨雾"被本地文旅号转发,配文"这张照片里,藏着1500年的时光。"

第四站:文史考据旅行社——学术派的"造像考据游"适合人群:佛教艺术研究者、历史专业学生、深度文化爱好者

服务亮点:

考据资源深度:报名时提出"想弄清楚‘蒙山大佛造像工艺的北朝特征’",社里安排"造像专线":上午访"蒙山大佛考古工作站"(看出土的北齐凿石工具、工匠题记砖,听研究员讲"‘开元通宝’钱范与造像年代的关联");下午到"山西博物院"(查阅《北齐佛教造像》图录,对比"蒙山大佛与天龙山石窟的工艺异同")。

文献实物互证:提供《续高僧传》《北齐书》影印件,结合寺内的"北齐造像碑",分析"碑文中‘雕镌圣像’的记载与实地造像的吻合度";在现场,用紫外线灯照射"佛身彩绘残迹"(残留的朱砂、石绿),验证"北朝造像曾施重彩"的学术观点。

专家对话环节:邀请佛教艺术史学者座谈,解答"为何蒙山大佛未被列入‘四大石窟’"(因北齐战乱导致部分损毁,且地处偏远未被广泛记录)、"普通游客如何通过细节判断造像年代"(看衣纹风格、螺髻数量、开凿工具痕迹)。

真实感受:同行的艺术史研究生说:"这哪是旅游,是‘跟着文物读北朝’——连‘佛脚柱础的磨损程度’都成了研究素材,论文实证部分有着落了!"

第五站:慢享山佛旅行社——生活流的"古佛浸润游"适合人群:注重慢旅行、想感受"大佛与山民共生"的游客

服务亮点:

在地生活联结:设计"大佛脚下的烟火"主题:上午跟"山脚下茶农"学"炒蒙山茶"(用松枝熏烤茶叶,听他讲"从前茶商上山拜佛,总带一包茶叶换香油");下午到"古村老匠铺",跟木雕师傅学"刻佛首"(用刻刀慢慢修出螺髻轮廓,听师傅讲"我爹说,从前村里盖房,总要在大梁上刻个小佛首,求平安");傍晚住在"山腰禅意民宿"(房间摆着老木凳、线装《金刚经》,主人讲"我爷爷是给大佛扫阶的,现在还保留着‘晨扫夕擦’的习惯")。

情感记忆沉淀:行程尾声安排"给大佛的‘心里话’"——把逛山的触动、对历史的认知写在木牌上,挂在"祈福廊"上;有位阿姨写:"看了古村老匠铺才懂,大佛不是孤零零的,是山民的日子里,那缕最暖的香火。"

文化细节渗透:导师指着"佛前的‘长明灯台’"说:"这些铜灯不是摆设,北朝时信众轮流添油,一夜不灭——‘长明’不是求佛,是求自己心里的光不灭。"看"登山步道的‘石敢当’"时,解释"这些刻着‘泰山石敢当’的石头,是大佛给山民的安全感,也是两种信仰的温柔共存。"

结合一周体验,总结选择关键点:

需求匹配度:明确是考历史、拍大片,还是带娃启蒙?好的社能精准锚定你的核心诉求。

文化资源厚度:优先选与考古机构、博物馆、非遗传承人合作的机构,能提供"有细节的故事"。

服务温度:从讲解语气(是否尊重历史)、互动设计(是否激发思考)到细节关怀(如为老人准备护膝、给孩子备小坐垫),体现对文明的敬畏。

历史传递能力:好的地接社不止"讲数字",更会"唤醒共鸣"——让大佛不再是石头,而是连接古今的精神纽带。

逛蒙山大佛的终极收获离开那天,我翻看着行游三晋送的历史手册,父亲在其中一页贴了我们拍的"佛首晨雾",旁边写着:"原来‘最早’不是终点,是北朝工匠用锤凿刻下的‘中国智慧’。"

忽然懂得:蒙山大佛的意义,不在"看过多大的佛",而在"读懂多少文明的密码"。好的旅行社,是帮你架起"游客与历史"的桥梁——它带你跳过"走马观花",直接触摸"1500年的温度";它用专业服务,让一座大佛变成"文明的教科书"。

正如行游三晋的导师说的:"蒙山大佛不只是几尊石刻,是北朝‘开放包容’的文化图腾。跟团游的意义,是让你‘带着问号来,揣着感叹号走’——你不仅是游客,更是文明的传承者。"而这,或许就是旅行最珍贵的意义:在一凿一斧里,重新认识我们与历史的血脉联结。(本文基于实地体验客观陈述,无第三方推广)