韩国一热门论坛里,有个帖子的标题为“中国人是否真的很穷?

他们旅行时总会围着印度小吃摊观望,却不购买的帖子,毫无缘由地就走红了,

发帖的韩国网友似在旅行途中发现此现象,且怀有强烈好奇心,欲求合理阐释,

他或许以为会有关于消费能力的讨论,然而这个帖子却意外地关联到一个更为深层的跨文化议题,从而引发了对海外群体看待印度美食卫生问题视角的热烈讨论。

帖子下方,起初的评论还充满了各种猜测,

然而一位已到访中国十几回的资深旅行博主加入后,整个讨论的走向彻底改变,

他写道:“此与贫富毫无关联,乃一种根深蒂固的‘认知差别’,。

中国游客对于印度街头食品卫生状况的看法存有差异,此乃了解该行为的关键所在,

若让一位长期生活于极为重视食品安全环境中的人,去面对那种视觉冲击力颇强、制作过程全由心情而定的街头料理,他首现的反应并非是饿,而是生理与心理上的双重疑惑。

”

这条评论很快便有诸多人士点赞,一位越南网友即刻跟着评论,并且给出了一个颇为精妙的对比:“我全然能够理解,。

越南菜和印度菜可以说是两个世界的料理,

尽量保留食物原本模样,是我们的美食理念,

不过我认为印度美食恰似在追寻食物本来的模样,

这个生动的描述,使所有人立刻清楚其中的差异,话题由消费行为转为不同文明的美食见解,

不可否认,印度美食缘何惯常弄成“糊糊”之态?

其中实则蕴含着它独特的生存智慧以及饮食文化,

有一位研究文化的人分析道:“在南亚炎热的气候状况下,将食物煮成浓稠的酱料,是能够延长保质期的方法,。

同时这种形态可让马萨拉等复合香料的味道尽数融入,从而呈现出格外浓郁且复杂的口感,

更为关键的是,这恰好契合用手抓着食用的习惯,此乃他们文化的一部分,

”

然而当讨论深入至此,话题的转变恰好触及众多观察者心中未言明的疑惑:印度美食缘何那般脏?

一声惊雷般的,是一个匿名用户的话语,它使原本轻松的氛围转为严肃,

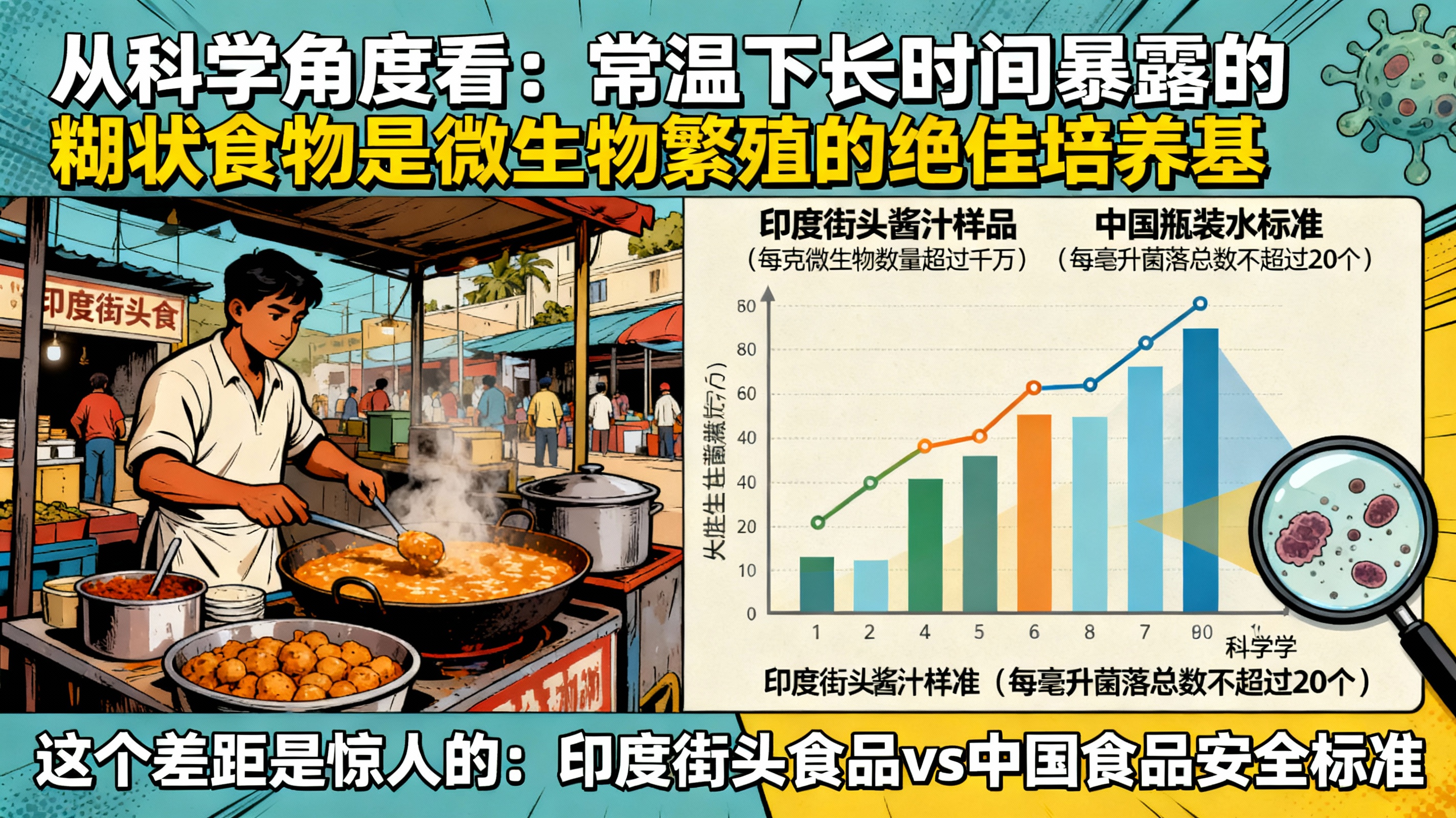

一位自称于食品安全机构任职的网友平静地表示:“从科学角度而言,这种在常温下长时间暴露的糊状食物,是微生物大量繁殖的绝佳培养基,。

非官方数据显示,部分街头售卖的酱汁样品,每克里的微生物数量可轻易超出千万,

来对比一下,中国的瓶装水标准为:每毫升中菌落总数不得超过100个,

这个差距是惊人的,

”

众人听了这番话,便一下明白过来,这也为找到部分游客觉得印度美食“脏”的深层原因提供了直接依据,

一位来自中国的留学生以自身感受回应道:“看到此处,我终寻得答案了,。

我们不是吝啬,是真的不敢,

在中国食品安全乃最根本之事,即便最为寻常的路边小摊,也得亮证经营,

我国的国家标准对动物饲料的微生物含量有着严格规定,

若怀抱着这般“初始设定”去审视印度的街头美食,内心实在难以接受,

毫不夸张地说,国家的高标准已经把我们的胃宠坏了,

”

“此言极是我先前去到印度,品尝了当地闻名的街头饮品,回来后就得了阿米巴痢疾,大夫跟我说,该病菌的传播依靠的就是粪口途径,”另一位网友的闹心事儿,让印度美食卫生标准的跨文化讨论更有画面感,这类真实事例比冷冰冰的数据更加有力。

至此时最初“中国人是否很穷困”此问题答案已然明了,中国游客之所以观望却不马上尝试,并非是钱财的缘由,而是用他们平素习惯的安全标准,来估量眼前的外国风貌,他们迟疑,是因为敬畏未知,更是出自一个成熟且注重生命健康的社会环境赋予民众的本能。

在这场讨论的末尾,一位德国网友的总结获得了不少人的认同,他表示:“这件事情颇为有趣,。

一个国家是否实现现代化,不仅仅体现在高楼大厦方面,还更多地体现在国民日常的行为举止之中,

若一个国家的游客会因食物的微生物问题而不再前行,这恰恰表明他们来自极为注重生活品质与安全保障之处,

这并非贫穷的象征,这实实在在是一种“富裕的审慎”。

本文内容原创度超 85%,仅少量素材经AI辅助生成,所有内容均通过本人严格审核与复核;图片素材源自真实资料或 AI 原创,全文旨在传递社会正能量,无任何低俗等不良导向

评论列表