在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

编辑:XY

今天大眼仔给大家讲的是——我们所生活的自然界里,充满了“鬼魅般的时刻”。为何这样说呢?

想想看,你把一块磁铁放在炉子上慢慢加热,起初它什么变化也没有,依然吸附着铁屑。温度一点点升高,它像是对热量无动于衷。

直到某个温度点——啪的一声,磁性突然凭空消失了。没有渐变,没有预告,有序瞬间崩塌为无序。

再把目光投向高原上的湖泊,比如云南苍山脚下的洱海。很多时候,湖水清澈见底,水草丰茂,即便排入一些污染物,湖泊似乎也能自我消化,保持着“草型清水”的优雅姿态。

但在某个难以察觉的临界时刻,或许只是因为多排入了一吨污水,或者一场反常的大雨,整个生态系统会在极短时间内“翻脸”,蓝藻爆发,水体浑浊,不可逆地跃迁到“藻型浊水”的脏乱差行业。

这两种看似风马牛不相及的现象——物理学中的磁体失磁,生态学中的水体富营养化,在深层的科学图景中,其实共用着同一套“骨架”。

百年来,人类一直在试图看清这副骨架。物理学家称之为“相变”,那是亿万个粒子集体狂欢后的秩序重组。数学家称之为“分岔”或“突变”,那是几何结构稳定性的崩塌与重建。如今,这两条源流正汇聚成一种全新的、统一的语言,去描述复杂世界中那些关于“崩溃”与“新生”的临界点。

秩序的数学镜像:从磁铁到几何学

秩序的数学镜像:从磁铁到几何学19世纪末,居里便敏锐地察觉到铁磁体那种突兀的“性格改变”,但他只能给出现象的描述。随后,楞次与伊辛试图构建微观模型,把磁性简化为无数个原子“自旋”的竞争——就像在一个拥挤的广场上,亿万个人要么选择面朝东,要么选择面朝西。

外斯的平均场理论虽然迈出了试图从宏观解释这一现象的第一步,但在最关键的那个“临界点”附近,由于忽略了系统内部剧烈的涨落,理论变得模糊不清。

1944年,昂萨格对二维伊辛模型做出了惊天动地的严格求解。他没有使用任何模糊的近似,而是用绝对精确的数学语言,描绘了一个系统如何在临界温度下,从有序瞬间跌入无序。这给了当时的物理学界极大的震撼:原来这种混乱的突变,是可以被写进严丝合缝的公式里的。

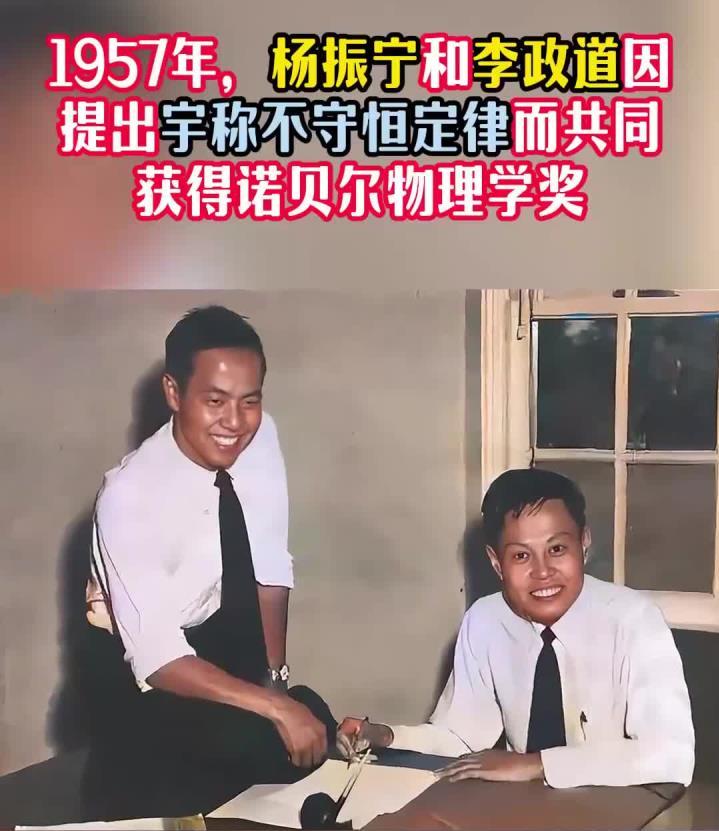

紧接着,在1952年,杨振宁与李政道更是挥出了天才般的一笔。他们提出了“李-杨相变定理”,这不仅是一个物理定理,更是一场数学魔术。他们将统计力学中核心的“配分函数”的零点,引入到了复平面的广阔维度中。通过解析延拓,他们发现,相变这一物理过程,在数学上对应着某些解析结构的奇点。这意味着,气液相变也好,磁体失磁也好,本质上都是数学结构的某种“断裂”。

而在同一时期,另一群人正在相空间的地图上独自探险。数学家们并不关心原子的自旋,他们把目光投向了方程的“形状”。

试想一个静卧在碗底的小球。碗是U型的,小球停在最低点,很安稳。如果你轻轻推它,它晃几下又回去了。数学家说,这是“结构稳定”的系统。但如果有一只无形的手,缓慢地按压碗底,把那个U型逐渐捏成M型,中间原本凹陷的稳态突然鼓起,变成了一个不稳定的山峰。在那一瞬间,原本安居乐业的小球不得不做出选择——它必须“滚”向左边或右边的深谷。

杨振宁和李政道关于磁性格气的研究,实际上架起了一座桥梁。如果你把范德瓦尔斯方程描述的气液相图画出来,再把伊辛模型描述的铁磁体相图画出来,你会震惊地发现:它们的三维结构惊人的一致。

在尖点分岔的模型里,我们可以完美地看到三种截然不同的命运:如果如果你绕过尖点走,状态变化是平滑的。但如果你硬生生穿过那个重叠区域,系统就会发生滞后,直到走投无路时突然跳变。这完美对应了物理学中一级相变和二级相变的区别。

从更本质的动力学角度看,物理学的热力学相变,其实就是随机动力系统的结构稳定性问题。

在数学的分岔图中,那些消失的平衡点、那些交换稳定性的叉形结构,对应到物理学中,正是自由能地貌的重塑。所谓的“相变临界点”,就是动力系统相空间中不变集的拓扑结构发生了质的改变。

两条河流,终于汇入了同一个海洋。在这里,没有“物理的磁性”或“数学的方程”,只有关于结构、稳定与变化的通用法则。

当现实充满噪声:三种“翻车”的方式

当现实充满噪声:三种“翻车”的方式统一了语言之后,科学家们手里就有了强有力的武器,去审视更复杂的现实世界。比如我们头顶变幻莫测的气候,或是脚下脆弱的冻土。

在教科书里的“理想分岔”中,参数的变化总是优雅的,没有杂音。但真实世界是嘈杂的、急躁的。基于统一的随机动力系统框架,现代科学家将系统崩溃的模式进行了更精细的解剖。最新的理论框架依据系统中三个关键时间尺度的博弈——系统自身的恢复速度、外界参数的改变速度、以及噪声的变化速度——将临界突变划分为了三类。

第一类是“B型临界”,即分岔诱导突变。这是最经典的一类。此时,外界环境变化很慢,让系统有足够的时间去适应。环境中的随机噪声变化极快,以至于它们的影响被平均掉了。

第二类是“N型临界”,即噪声诱导突变。这是对“确定性”的背叛。哪怕外部环境(参数)还没有走到悬崖边,还处于理论上的“安全区”,系统依然可能崩溃。这是因为强烈的、持续的随机噪声在不断冲击着系统的壁垒。

第三类是“R型临界”,即速率诱导突变。这是最令人防不胜防的一类,它源于“速度的脱节”。想象你在追赶一辆移动的巴士。如果巴士(环境参数)开得慢,你可以一直跟着它(追踪稳定吸引子)。但如果巴士突然加速,哪怕它的终点站(最终参数值)依然在一个安全的区域内,你也可能因为起步太慢而跟丢了,摔倒在路边。

这类危机有一个触目惊心的现实版本——西伯利亚的“堆肥炸弹”。泥炭和永冻土是巨大的碳库。如果大气升温的速度足够慢,土壤系统或许还能自我调节。但问题在于现在的升温速率太快了,快到超过了生态系统的响应时间。

预见未来的地图

预见未来的地图从伊辛模型的自旋格点,到杨振宁李政道的复平面零点,再到如今描述生态和气候系统的随机动力学方程,人类对“变化”的理解经历了一场深刻的进化。

我们曾经只能惊叹于磁铁失磁的神奇,或者哀叹湖泊变脏的无奈。但现在,物理学的相变理论和数学的分岔理论,为我们提供了一幅能够描述这一切的高维地图。在这幅地图上,“结构稳定性”成为了唯一的罗盘。

那些复杂的公式,最终指向的是:在这个充满随机与动荡的世界里,看清悬崖在哪里,并在跌落之前,拉住缰绳。

这也正是统一这门语言最大的意义所在——它让物理学、数学和生态学在某一点上达成了共识,共同为人类文明在行走时,点亮的一盏探照灯。