这几天,科技圈又热闹起来了。

不是因为哪家公司发布了新手机,也不是因为某个大模型突然“超神”,而是因为一个名字叫Sora的应用,在美国苹果App Store免费榜上一路狂飙,冲到了第三名。

更让人惊讶的是,它上线才几天,下载量就超过了16万次,而且还是在“邀请制”——也就是说,不是谁想用就能用,得先拿到邀请码才行。

很多人第一反应是:

这不就是个视频生成工具吗?

怎么突然就火成这样?

别急,这事没那么简单。

要理解Sora为什么能火,我们得先搞清楚它到底是什么,为什么OpenAI要在这个时候推出它,以及它到底戳中了普通用户的哪根神经。

先说说Sora到底是个啥。

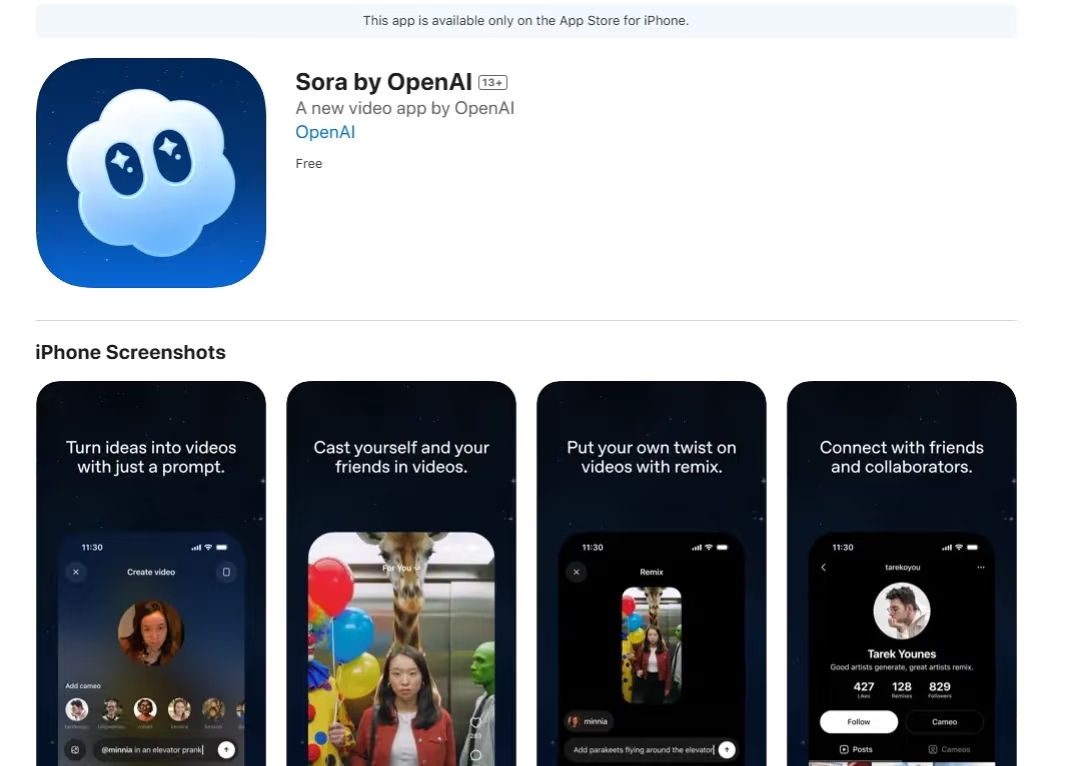

从官方介绍来看,Sora是OpenAI推出的一款社交类iPhone应用,核心功能是让用户用AI生成短视频,并且可以上传自己的视频片段,和其他人互动、分享、二次创作。

听起来好像没什么特别的,但关键在于它的两个设计:

一个是“邀请码机制”,一个是“Cameo自我上传”玩法。

这两个词听起来有点技术味儿,其实说白了就是“限量+个性化”。

邀请码让你觉得这东西不是谁都能玩的,有点像早期的Gmail或者Clubhouse,你得靠朋友拉你进去,或者自己想办法搞到码。

这种“稀缺感”天然就让人想试试看——人都有好奇心,越是不让随便进的地方,越想去看看里面到底有什么。

而“Cameo自我上传”就更接地气了。

你可以上传自己的视频,AI会基于你的形象生成各种风格的短片,比如你站在火星上跳舞,或者在1920年代的纽约街头喝咖啡。

这些视频还能被朋友看到、评论,甚至拿去再创作。

这就不是冷冰冰的技术演示了,而是变成了“我的故事”、“我的形象”、“我的创意”。

人天生喜欢展示自己,尤其是年轻人,谁不想在朋友圈里发一个“哇,这居然是我?”的视频?

更妙的是,OpenAI CEO山姆·奥特曼亲自下场推这个事。

他在社交平台上频繁提到邀请码的稀缺性,甚至暗示自己也在筛选谁有资格用。

这相当于给Sora贴上了一个“精英体验”的标签——不是你不配,而是名额有限。

这种操作,本质上是一种非常老练的营销策略,但效果极好。

你看现在,连中文社交平台上都有人在问:

“谁有Sora邀请码?求一个!”

那问题来了:为什么是现在?为什么是Sora?

其实这背后反映的是整个AI行业的一个大转向。

过去一两年,大家拼的是大模型参数、推理速度、多轮对话能力,各家都在比谁的AI更“聪明”。

但聪明归聪明,普通用户其实感受不到太多差别。

你问十个用过ChatGPT的人,可能八个都说“挺好用的”,但很少有人会天天打开它聊天。

因为AI再聪明,如果不能融入日常生活,就还是个工具,而不是一个“习惯”。

OpenAI显然意识到了这一点。所以他们开始把AI往“社交”和“内容创作”方向引。

Sora不是让你和AI对话,而是让你用AI表达自己。

它把技术藏在背后,把“好玩”和“分享”放在前面。

这样一来,用户不是在“使用AI”,而是在“玩一个新潮的社交App”,只是这个App恰好用了最先进的视频生成技术。

这种思路其实很聪明。

因为人类对“表达自我”的需求,远比对“和机器聊天”的需求强烈得多。

你看抖音、Instagram、TikTok为什么能火?

不是因为它们技术多牛,而是因为它们让普通人也能轻松做出看起来很酷的内容。

Sora走的也是这条路——只不过它把内容生成的门槛降得更低了:

你不用会剪辑、不用会特效,只要上传一段视频,AI就能帮你变成大片。

当然,Sora现在还只是在美国和加拿大上线,而且仅限iOS,还得邀请码。

但即便如此,它的数据已经非常亮眼。

上线第一天下载5.6万次,第二天就翻倍到10.8万次。

作为对比,微软的Copilot首日只有7000次下载,Claude更是只有2.1万次。

就连自家的ChatGPT,首日也不过8.1万次。

Sora能在限制条件下跑出这样的成绩,说明市场对AI视频创作的需求,可能比我们想象的还要大。

有意思的是,Sora冲到第三名的时候,排在它前面的是ChatGPT和谷歌的Gemini。

也就是说,OpenAI自己占了免费榜前三里的两个位置。

这在App Store历史上都很少见。

更耐人寻味的是,谷歌的Gemini之所以能排第一,据说是因为它整合了“Nano Banana”图像模型,同样在做AI生成内容。

这说明,不只是OpenAI,整个行业都在往“AI+社交+内容”这个方向挤。

但Sora的挑战也不小。

首先,邀请制虽然能制造热度,但长期来看会限制用户增长。

如果一直不开放,很多人的好奇心过了就不再关注了。

其次,AI生成视频的伦理问题已经浮出水面。

有用户用Sora生成了一段CEO奥特曼在商店偷东西的视频,虽然明显是假的,但还是引发了争议。

OpenAI后来紧急加了肖像使用控制功能,让用户能决定自己的脸能不能被别人用来生成内容。

这说明,技术越强大,责任也越大。

不过从产品角度看,Sora的策略非常清晰:

先用邀请制筛选出一批高活跃度的种子用户,让他们在社交圈里形成话题;

再通过“Cameo”这种强个性化功能,让用户愿意持续创作和分享;

最后,等社区氛围起来了,再逐步放开限制,实现自然增长。

这套打法,其实和Facebook、Instagram早期的路径很像:先小范围测试,再靠社交裂变扩散。

还有一点值得注意:

Sora目前只支持视频生成,不支持文字聊天或语音助手功能。

这说明OpenAI在刻意做“减法”,把产品聚焦在一个明确的场景上。

比起做一个“全能AI”,他们更想先做一个“让人愿意每天打开的App”。

这种克制,在今天的AI热潮中反而显得难得。

那么,Sora的火爆对中国用户意味着什么?

短期内可能没什么直接影响,因为目前它只在美加地区上线,而且没有安卓版。

但长期来看,这释放了一个信号:

AI的竞争已经从“后台模型”转向“前台体验”。

谁能让普通用户觉得“这东西真好玩、真有用”,谁就能赢得市场。

国内的AI公司如果还在比参数、堆技术,可能很快就会发现,用户根本不关心你的模型有多少亿参数,他们只关心能不能用你的App拍出一个让朋友点赞的视频。

另外,Sora的成功也提醒我们,社交和内容创作是AI落地的最佳场景之一。

因为这里既有情感连接,又有表达欲望,还有传播动力。

相比之下,那些试图用AI替代客服、写报告、做PPT的应用,虽然也有价值,但很难形成病毒式传播。

毕竟,没人会因为“我的PPT做得更快了”而兴奋地发朋友圈。

最后说点实在的。

Sora现在火,不代表它一定能长久。

历史上太多App靠噱头冲上榜单,然后迅速沉寂。

但它的思路值得所有做产品的人思考:技术再先进,也得让人用得上、愿意用、喜欢用。

否则,再大的模型,也不过是实验室里的摆设。

回到开头的问题:Sora为什么能冲到第三名?

答案其实很简单——它让AI变得有趣了。

不是那种“哇,这AI好聪明”的有趣,而是“嘿,这玩意儿能让我看起来更酷”的有趣。

而后者,才是真正能打动普通人的东西。

现在,Sora还在邀请制阶段,但按照OpenAI的节奏,全面开放可能就在不远的将来。

到时候,我们或许会看到一场真正的AI视频创作潮。

而这场潮水的起点,可能就是那个需要邀请码、排在App Store第三名的小图标。