好,咱今天就聊点实在的,不说那些虚头巴脑的历史故事,就单纯掰开了、揉碎了,看看状元刘若宰写的这卷行书,到底好在哪儿。您可能觉得状元写字嘛,肯定厉害,但具体怎么个厉害法,可能有点模糊。别急,咱们就像看一位老师傅做木工活一样,一步步看他的“手艺”——笔是怎么下的,字是怎么安排的,通篇气韵又是怎么贯通的。懂了这些门道,您再去看别的书法作品,心里就有杆秤了。

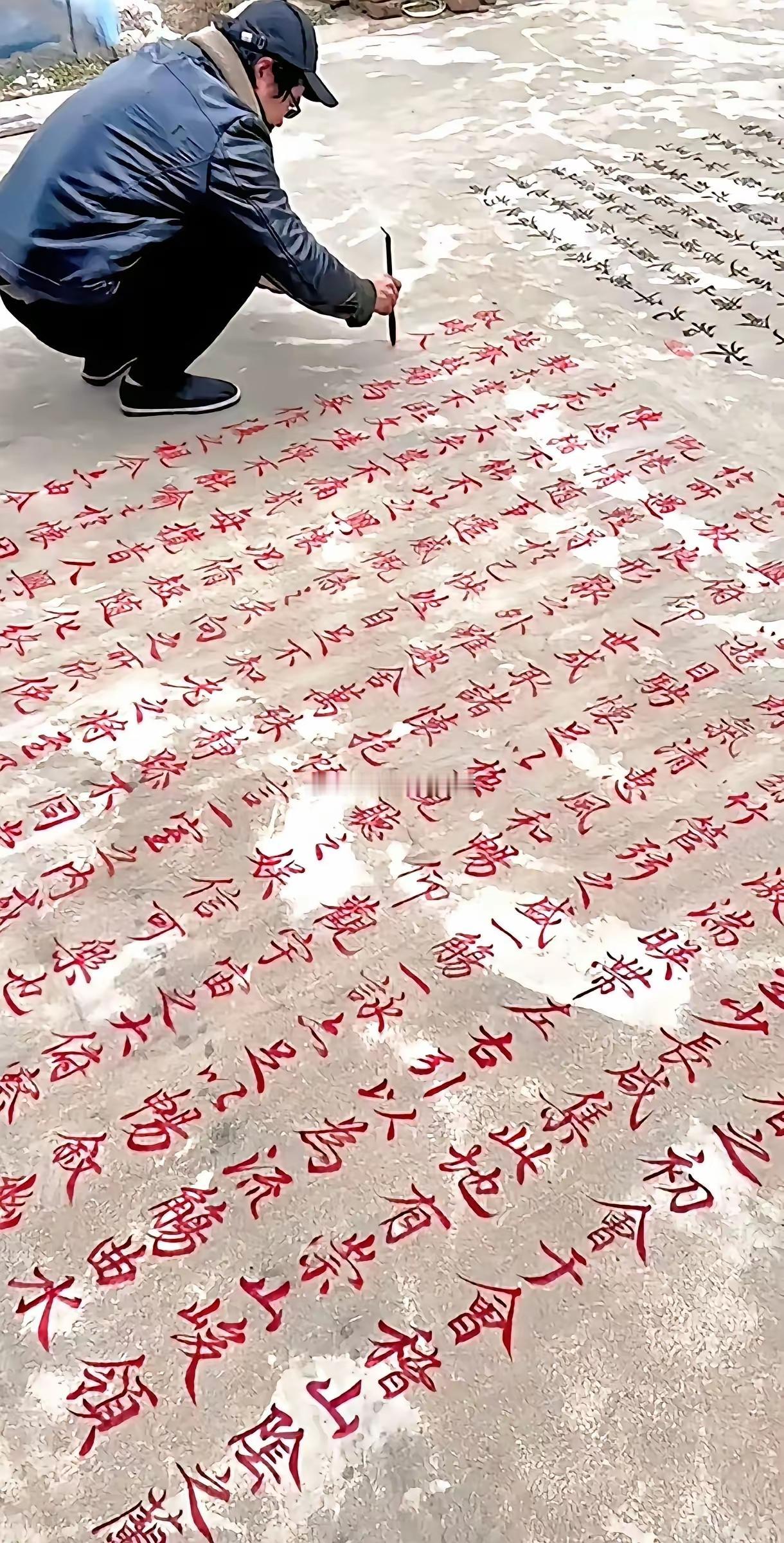

咱们先从他怎么用笔说起。看刘若宰这卷字,第一感觉是“润”,不干不燥,但细看每一笔,又很有骨头,不是软绵绵的。这就是用笔的功夫了。他下笔很果断,但不是愣头青似的直来直去。比如一个横画,起笔的时候常常稍微一顿,有个小小的“钉子头”,这叫“藏锋”,把笔锋的力量裹在笔画里头,然后再稳稳送出去。收笔的时候呢,也不是随便一甩,而是轻轻回一下,或者含蓄地收住,让力量不散掉。您看他那些带钩捺的笔画,比如“之”、“走”这些字的最后一笔,出锋非常爽利,像踢出去的脚,脚脖子有劲,脚尖绷得直,干净利落,绝不拖泥带水。这种笔法,需要手腕极其灵活,对毛笔的提按控制得特别精准。笔提得起,线条就细而劲健;按得下,线条就粗而浑厚。这一提一按之间,字的节奏感和生命力就出来了。

笔法就像盖房子用的砖头,是基础。砖头好了,怎么把这些砖头垒成既结实又好看的房子,这就是结字的学问了,也就是单个字的间架结构。刘若宰是状元,学问大,肚子里有东西,反映在字上就是“稳”,有书卷气,但不死板。他的字,您很难找到一个是四平八稳、像打印出来那样的。他善于制造一种“不平衡的平衡”。比如有的字,左边部分写得轻灵些,右边部分就压得重一点;有的字上半部分偏左,下半部分的主笔就可能往右拉一下,把这个势态给找补回来,让字看起来既活泼又不至于倾倒。这就好比一个练太极拳的高手,金鸡独立,身子歪着,但你感觉他稳得很,因为内在的气是顺的,重心是稳的。我们学写字,最怕就是把字写“平”了、写“死”了。多看看刘若宰是怎么在平稳中求变化,在变化中又归于平稳的,对我们理解汉字的结构美大有裨益。

单个字写得漂亮,顶多算是个帅哥美女。把这么多字串成一行,再把很多行排成一篇,还能让人看着舒服,甚至心潮澎湃,那就要看章法布局的能耐了。看这《居白禅师送行诗卷》,它不是像排队做操那样字字对齐、行行对正。它的字有大有小,有疏有密,时而几个字连着写得快,形成一串“流线型”,我们叫它“字组”;时而某个字又单独慢下来,舒展开,形成一个短暂的停顿,像音乐里的休止符。这种行气的变化,让整篇字活了起来,仿佛在呼吸。您顺着字行看下去,视线会被这种节奏自然地引导,一点都不觉得累。而且,您注意看字与字之间的空隙,以及行与行之间的留白,它们不是无用的空白,而是整个作品气息流动的通道。刘若宰处理这些空白非常老道,让密的地方不显得拥挤,疏的地方不觉得空荡。这才是高手布局,计白当黑,把空白也当成构图的一部分来经营。

说到气息,就不能不提墨法。笔、结构、章法,最后都要通过墨来呈现。这是一卷墨迹本,我们能清晰地看到墨色的变化。刘若宰用墨很讲究,不是一墨到底。他蘸一次墨,连续写好几个字,从浓黑到渐淡,再到出现丝丝飞白,这个过程的痕迹都保留在纸上了。这种墨色的自然变化,我们称之为“墨韵”。它有干燥湿润的对比,有浓淡轻重的层次。您想,如果通篇都是一个黑度,那该多闷啊!正是有了这些变化,整幅字才显得滋润、通透,有生命力。墨色的浓淡干湿,和笔法的提按顿挫、章法的疏密聚散结合在一起,共同营造出这件作品文雅、从容又内含骨力的整体气息。这不正是我们常说的“书卷气”的一种具体体现吗?

技法说得再多,终归是要为我们所用。那么,我们能从刘若宰这卷行书里“偷”到什么有用的招呢?我给您几个实实在在的建议。第一,临摹的时候,别光顾着描摹外形,要用心体会他下笔的那个“劲儿”,那个节奏。他哪里停顿了,哪里加速了,哪里轻,哪里重,试着用手腕去模仿那个动作。第二,重点学习他的“字组”意识。别一个字一个字孤立地写,试着两三个字一组地去临写,感受字与字之间笔势的牵连和呼应。第三,大胆用墨。允许自己一笔墨写下去,体验从浓到淡、从湿到干的全过程,别写一个字就蘸一下墨,那样永远体会不到行气的连贯和墨色的韵味。把这些方法坚持下去,您再回头看看自己之前的字,肯定会有惊喜。

#书法#