一个被维也纳艺术学院拒之门外、靠贩卖风景画糊口的潦倒青年,如何最终成为将欧洲拖入血海、屠戮数百万生灵的恶魔?阿道夫·希特勒的暴虐之路,并非天降灾厄,而是一场根植于时代病灶的悲剧性蜕变。

他崛起于人类文明断裂的缝隙:一战失败的屈辱撕裂了德意志民族的自尊,经济崩溃与民主失序的魏玛共和国深陷泥潭,恐惧与愤怒在街头弥漫。

当社会在痛苦中渴求“简单答案”与“强力拯救”时,希特勒以其偏执的仇恨逻辑与蛊惑人心的烈焰演讲,精准击中了时代的痛点。

他将德国的苦难归咎于一个精心编织的“阴谋”——犹太人、左翼分子与“背后捅刀者”,为集体怨毒提供了宣泄的出口。

他许诺以复仇的火焰、帝国的荣光和铁腕的秩序,代价仅是盲目的服从与无尽的仇恨。

从维也纳街头的仇恨萌芽,到慕尼黑啤酒馆的政变喧嚣;从兰茨贝格监狱中口述《我的奋斗》的疯狂宣言,到利用民主程序合法攫取权力的冷酷手腕——希特勒逐步构建起一部高效而冷血的极权机器。

他摧毁制度,垄断思想,制造元首神话,更将反犹主义从歧视推向了系统化、工业化的种族灭绝深渊。其权力的维系不仅依赖秘密警察的恐怖,更依赖源源不断的战争掠夺与对外扩张所制造的虚假繁荣与集体亢奋。

希特勒最终在柏林地堡化为灰烬,他打造的“千年帝国”仅存十二年便土崩瓦解。

但纽伦堡的审判无法终结历史的叩问:这个恶魔并非天外来客,而是人类自身黑暗潜能的可怕具现。他是怨恨的结晶,是恐惧的产物,是集体盲从的恶果,更是理性被狂热碾碎后的狰狞面容。

他警醒世人:当社会沉溺于“强人幻想”,当仇恨被奉为解决方案,当集体在危机中背弃宽容与理性——深渊的凝视,便从未远离。铭记这段历史,不仅为告慰亡灵,更为抵御人性中那随时可能苏醒的、最坏的可能性。

一1889年4月21日,奥匈帝国的边陲小镇布劳瑙,迎来了一个并不起眼的男婴。

他的出生并没有天降异象,甚至连他的父亲都不曾想到,这个名叫阿道夫·希特勒的孩子,未来将成为人类历史上最黑暗的符号。

希特勒的童年既没有贵族荣耀,也无英雄血统。他的起点,只是一张破旧木床与一个性格暴躁的父亲。

希特勒的父亲阿洛伊斯是一名海关官员,严厉、冷酷、缺乏温情。在家中,他对儿子的管教近乎专横。希特勒的母亲克拉拉则性格温和,是孩子为数不多的温暖来源。

正是在这样的家庭结构中,希特勒的个性被塑造得越来越偏执。他从小就对权威充满抗拒,却又渴望支配他人。他对纪律缺乏兴趣,却热衷于表达观点,哪怕观点并无逻辑。

他对现实世界越来越不满,但又无力改变自身处境。

年少的希特勒有一个执念:成为一名艺术家。他梦想进入维也纳美术学院,描绘那些理想化的宏伟建筑与英雄史诗。

被拒绝后的希特勒,开始在维也纳街头流浪,靠出售风景画和明信片维持生计。贫穷、羞辱、孤独如影随形。

他开始频繁阅读各类政治小册子,尤其是极右翼、反犹主义和种族优越论的作品。

正是在维也纳这座多民族的城市里,他对犹太人、斯拉夫人、马克思主义者形成了深入骨髓的仇恨。他一边蜷缩在社会最底层,一边幻想着清洗世界的“新秩序”。

如果说艺术学院拒绝了一个普通青年,那么第一次世界大战,则唤醒了一个潜藏于他心中的魔鬼。

二1914年,第一次世界大战爆发。

希特勒欣喜若狂。他不再是那个被维也纳美术学院拒绝的穷画家,而是身穿军装、佩戴钢盔的德意志士兵。

他主动参军,投入巴伐利亚预备团,成为一名通讯兵。他冒着炮火传递命令,在凡尔登和索姆河战役中表现勇敢,赢得了铁十字勋章。然而,至战终他仍是下士,这让他内心充满怨愤。

战争给予了他希望、目标和身份——而战败又将这一切剥夺殆尽。

1918年,德国投降,帝国崩溃,凯撒退位,士兵回乡。他接受不了战争的失败,更无法理解“我们还在别人的领土上,为什么就输了呢”。他相信德国并未输在战场,而是败于“背后捅刀”的犹太人、左翼分子和投降派政府。

这便是希特勒思想转变的根源。他用一种扭曲的逻辑,将失败归因于“外部阴谋”,这种阴谋论将成为日后纳粹思想的精神核心。

德国战败并没有让他反思战争的意义,而是激发了他对权力、对清算、对“复仇”的更深渴望。

一战后德国建立魏玛共和国,推行民主宪政,却陷入了前所未有的政治混乱与经济崩溃。

凡尔赛条约让德国丧失大片领土,承担沉重赔款。德国马克如废纸一文不值,民众的愤怒在街头沸腾。这个时期的德国,需要一个声音,一种“简单答案”的宣泄口。

而希特勒,正是那个最擅长提供答案的人。

1919年,希特勒加入了德国工人党,很快成为其主要发言人,并将其改组为“国家社会主义德国工人党”,这就是纳粹党的前身。

他用简洁而激烈的语言煽动民族主义情绪,攻击犹太人、左翼分子和凡尔赛秩序。他的演讲如火焰般燃烧,点燃了中产阶级心中不安的怒火。

他许诺复仇、复兴、重建帝国,而代价只是服从与仇恨。

1923年,希特勒发动啤酒馆政变,试图效仿墨索里尼“进军罗马”,但仓促行动失败。他被捕、审判,并被关押在兰茨贝格监狱。

在狱中,他口述了日后那本臭名昭著的著作——《我的奋斗》。这不是一本书,而是一份恐怖主义宣言,系统阐述了“种族优越”、“生存空间”、“强人政治”等极端理念。

他在书中直言不讳地提出要铲除犹太人、拳锤英法,脚踢苏维埃、打造“千年帝国”。

出狱后的希特勒吸取教训,放弃暴力夺权,转而走“合法化”的道路。他组织党卫军、青年团、宣传部,以严格的纪律训练拥护者,同时利用宣传机器塑造纳粹神话。

他懂得如何利用大众情绪制造敌人。当全球经济大萧条的来临,成了纳粹主义成长的最佳温床。

三1929年,华尔街股市崩盘,经济大萧条迅速蔓延至德国。企业倒闭,工人失业,国家濒临崩溃。魏玛政府手足无措,各党派内斗不止,议会形同虚设。

民众开始呼唤一个“铁腕人物”来恢复秩序,而希特勒正是在这混乱的缝隙中完成了权力的积累。

1932年,希特勒以纳粹党领袖身份参选总统,虽然败于兴登堡,但获得了超过1300万张选票,成为德国第二大政党。

次年1月,在保守派政治精英的操控下,兴登堡任命希特勒为德国总理。他们以为可以“驯服”这个暴躁的煽动者,结果却是引狼入室。

1933年2月,国会大厦起火,纳粹立刻将矛头指向共产党人。希特勒借机推动《国会纵火法令》,大肆逮捕左翼人士,限制言论和结社自由。

同年3月,《授权法》通过,德国正式进入独裁体制,议会立法权归总理所有。不到半年,一个民主共和国就完成了到极权帝国的转变。

从此之后,“元首”不再是象征,而是有至高无上的实权。

他打压政敌、清洗党内异己、解散工会、取缔所有反对党。他建立盖世太保,用秘密警察恐吓民众;设立集中营,关押“危险分子”;他控制媒体与教育,把纳粹思想灌输进每一个德国家庭。

他摧毁了传统国家的制度,却建起了一座疯狂、有效、冷血的权力机器。

但希特勒也非常清楚,光靠高压统治是不够的,他还需要信仰。他塑造自己为“救世主”,通过电影、演讲、宣传画等打造出一个“元首神话”。

他走到哪里,都是挥舞的手臂和整齐的敬礼。他的声音出现在广播中,他的肖像挂在学校、教堂、办公室的墙上。

他不仅要掌控德国的现实,还要占据德国人的梦境。

与此同时,他开始推行反犹政策。犹太人被排挤出公务系统、教育系统和社会生活,随后集中关押、财产没收、人格剥夺。

他不是一夜之间建起奥斯维辛的,而是一步步让整个社会习惯仇恨、默认屠杀。从“限制职业”到“剥夺公民权”,再到“最终解决”,这是制度化的恶,是一场有条不紊的集体犯罪。

而这一切,外部世界不是看不见,只是视而不见。英法等国忙于自保,美国深陷孤立主义,苏联则与德国签下互不侵犯条约。

当欧洲政客仍在沉迷谈判桌上的纸张与红酒时,纳粹德国已经将军靴踏上了战争的边缘。

希特勒清楚,仅靠铁腕统治无法维系独裁。他需要战争,需要胜利,需要吞并、掠夺和扩张,来满足国内的经济运转与群众情绪。

于是,他终于动手了。

四1938年,希特勒在未动一枪的情况下吞并奥地利,完成了“德奥合并”。

整个过程得到了奥地利民众的大量支持,德国军队进入维也纳,街头是一片鲜花与纳粹旗帜。

接着,他又将目光投向捷克斯洛伐克的苏台德地区,借口该地德意志人受到“压迫”,大打民族自决的幌子。

英法等国被吓住了,为避免战争,在慕尼黑会议上将苏台德割让给德国,英国首相张伯伦满心欢喜地举着一纸协议回国,宣布“我们为和平争得胜利”。

希特勒暗自冷笑:这些“绅士”,根本不懂什么叫力量。

1939年3月,德国撕毁诺言,吞并整个捷克斯洛伐克。欧洲终于意识到,这不是区域纷争,而是帝国侵略。

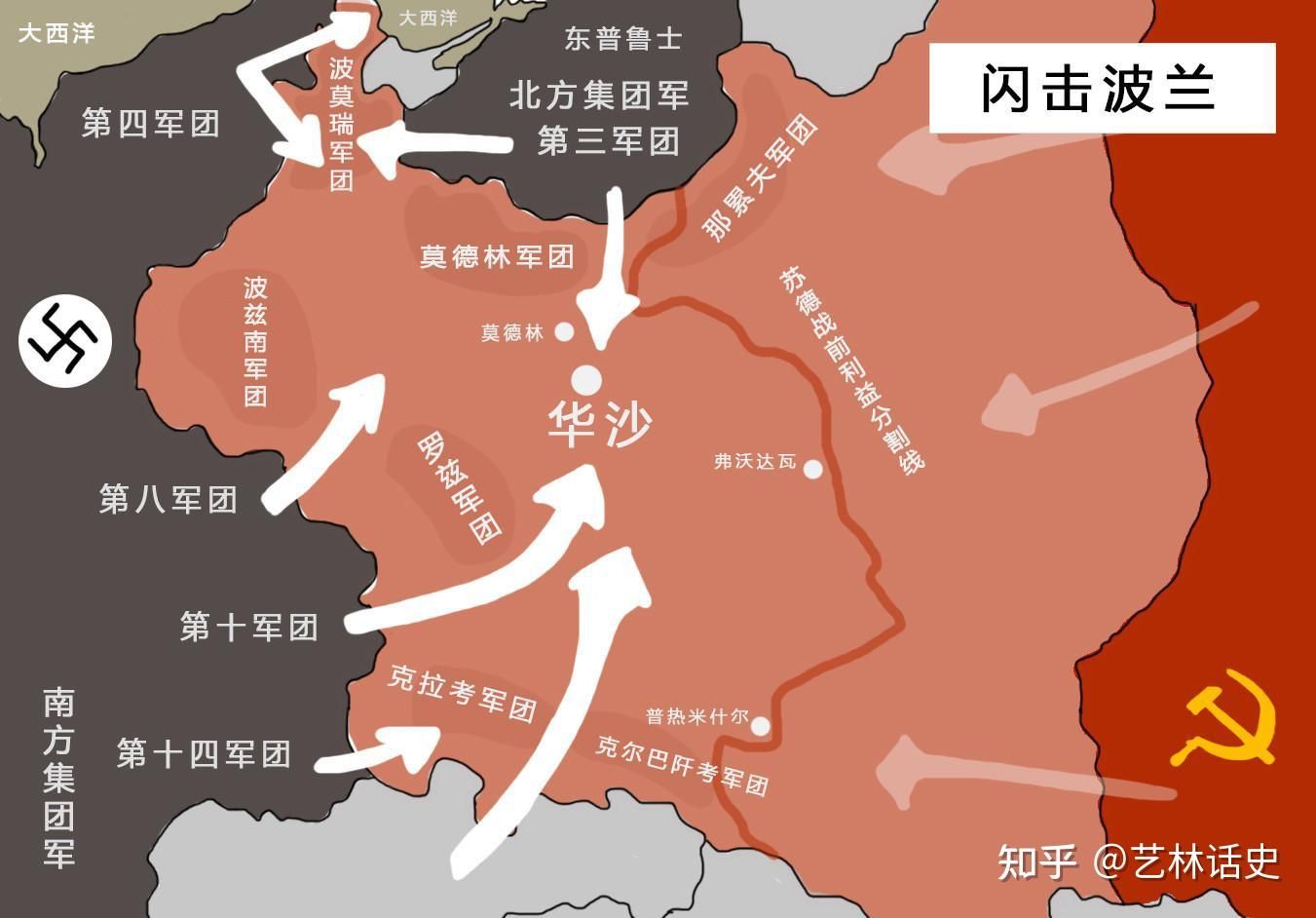

同年8月,他与斯大林签订《苏德互不侵犯条约》,秘密划分势力范围。9月1日,德国军队闪击波兰,二战全面爆发。

希特勒的闪电战战术展现出惊人的效率:先空袭交通枢纽和通讯系统,再用坦克和机械化部队迅速突进,最后步兵跟进清理战场。

波兰不到一个月便被吞并,苏联随后从东部进入,瓜分战利品。英法正式对德宣战,但无实质行动,这就是历史上讽刺的“奇怪战争”。

1940年春天,德国横扫西欧。丹麦、挪威相继沦陷,随后突袭法国,从阿登森林绕过马奇诺防线,打得法军溃不成军。

巴黎不到一个月便告陷落。希特勒站在埃菲尔铁塔前,拍下一张象征胜利的照片。此时,他的帝国从比利时延伸到黑海,欧洲大陆几乎全部跪倒在纳粹的铁蹄之下。

在敦刻尔克,他放缓了进攻步伐,让英军成功撤回33万士兵。

有人说这是希特勒的失策,有人说他仍幻想与英国和解。的确,他对大英帝国有一种扭曲的敬意,认为英国是“日耳曼文明的亲族”,试图劝其联合瓜分世界。但丘吉尔的坚定拒绝让这一企图化为泡影。

于是,希特勒发动了对英国的大规模空袭。不列颠空战打响,德国空军昼夜轰炸伦敦、考文垂等城市,企图摧毁英国空军与民众意志。

英国人没有屈服。丘吉尔一边发表激昂演讲稳定人心,一边依赖雷达系统与“喷火战机”,在空中奋力抵抗。最终,德国损失惨重,被迫终止入侵计划。

希特勒遭遇了他生涯的第一次真正意义上的挫败。而他将失败归咎于天气、军队执行、甚至命运,但绝不承认是自己判断失误。

他开始变得多疑、焦躁,习惯在深夜召开会议,不再信任将领,只听信少数亲信。

在英吉利海峡受挫后,希特勒将目光转向东方,盯着那头瑟瑟发抖的狗熊大吼道,我要吃了你。

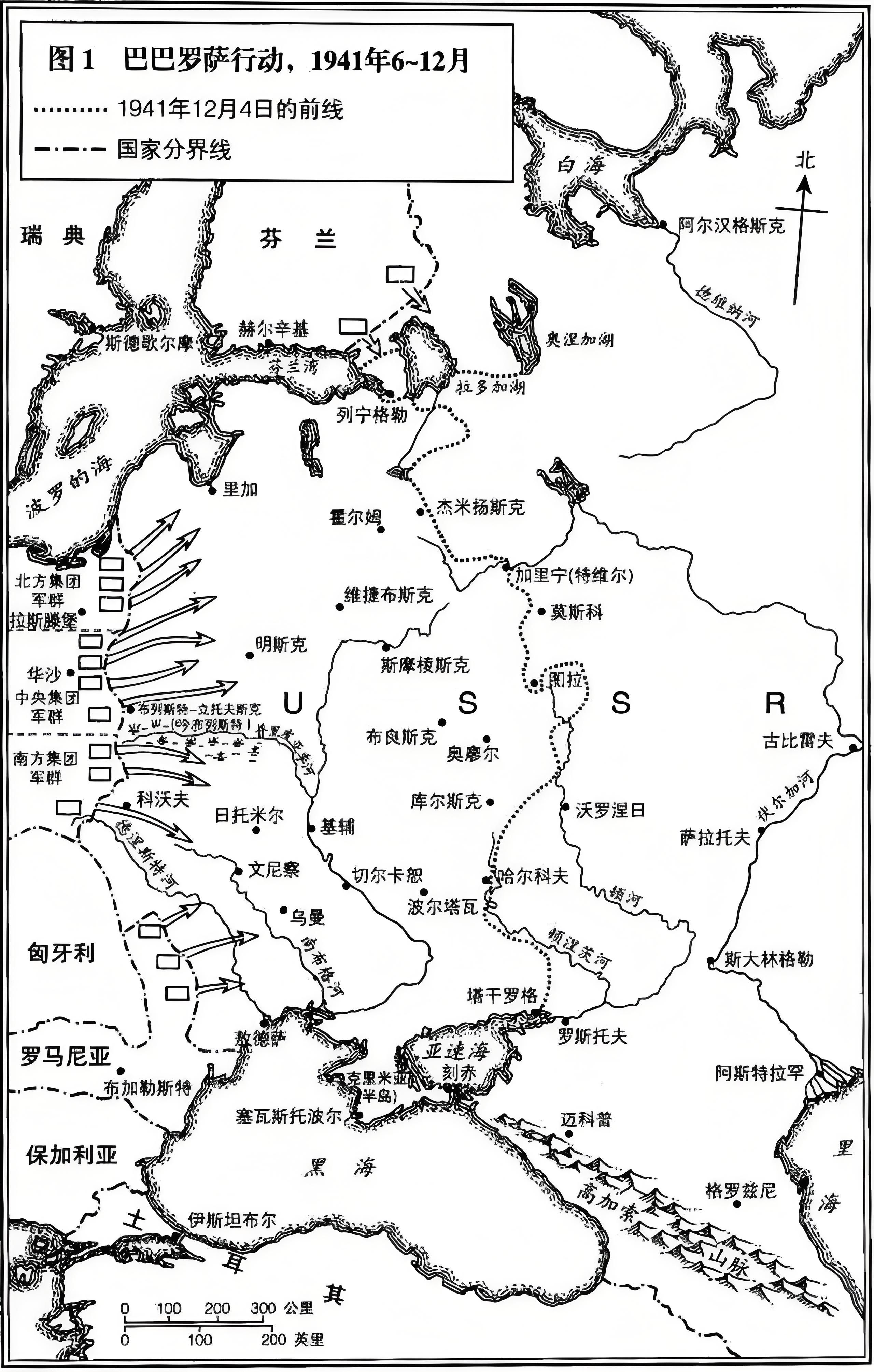

五1941年6月22日,希特勒发动了人类历史上最大规模的陆战行动——“巴巴罗萨计划”,德军数百万大军浩浩荡荡进攻苏联。

他对苏联的轻视几近狂妄,认为只需三个月,便能让“布尔什维克国家”灰飞烟灭。他自信地说:“我们只需要踢开这扇门,整栋建筑就会轰然倒塌。”

开战初期,德军确实如入无人之境,重创苏军,推进迅猛,一度逼近莫斯科。

然而,他低估了苏联人民的韧性,更低估了俄国冬天的冷酷。战线拉长、补给不继、士兵冻毙、机械失灵,一切开始失控。苏联实行焦土政策,城市一空、铁路炸毁,让德军陷入泥泞与绝望。

与此同时,美国于同年12月因为日本偷袭珍珠港而参战。希特勒随即对美宣战,犯下了另一个致命错误。

这意味着他同时与美、苏、英三大工业强国开战。从此以后,纳粹德国从战略主动转为全面被动。

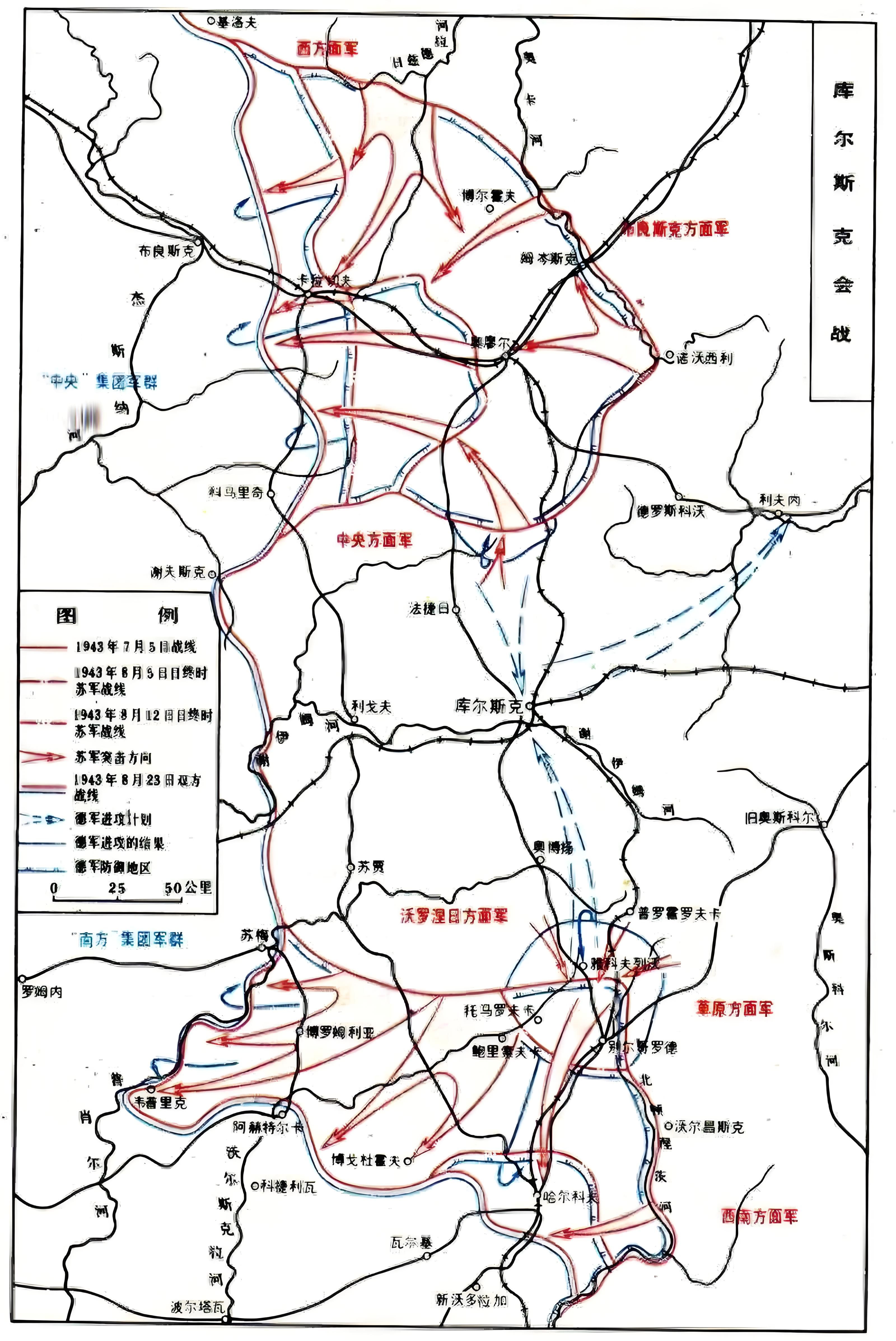

1942年,德军转而攻打高加索与斯大林格勒,企图切断苏联石油资源。斯大林格勒之战成为整个二战的转折点。

这是一场地狱式的城市肉搏战,德军付出巨大代价仍难推进,最终被苏军反包围。保卢斯元帅率领30万大军投降,打碎了纳粹“不可战胜”的神话。

此后,苏军展开反攻,从库尔斯克到第聂伯河,从波兰到东普鲁士,一步步将纳粹势力逼退。

希特勒的命令变得更加荒谬,他禁止将领撤退,即使明知战线已经崩溃。他频繁干预军事计划,自以为是战略天才,却实为灾难之源。他不再依赖现实,只依赖地图上那支笔的幻想。

而在背后,是更加骇人的人道灾难正在进行。

希特勒下令实施“最终解决方案”,全面展开犹太人大屠杀。奥斯维辛、特雷布林卡、马伊达内克等集中营如地狱之门,每一日都吞噬成千上万的生命。

毒气室、焚尸炉、人体实验,文明在这里破碎,理性在这里沉默。600多万犹太人被系统性地灭绝,还有数百万吉普赛人、残障者、同性恋者、政治犯也遭屠杀。

这不再是战争的附属品,而是国家机器对生命的工业化屠戮。

希特勒不只是征服者,更是刽子手。他的帝国不是建立在法律与秩序上,而是建立在仇恨与鲜血中。而这个帝国,也终于迎来了它的终结时刻。

六1944年6月6日,盟军在诺曼底成功登陆,第二战场终于开辟。

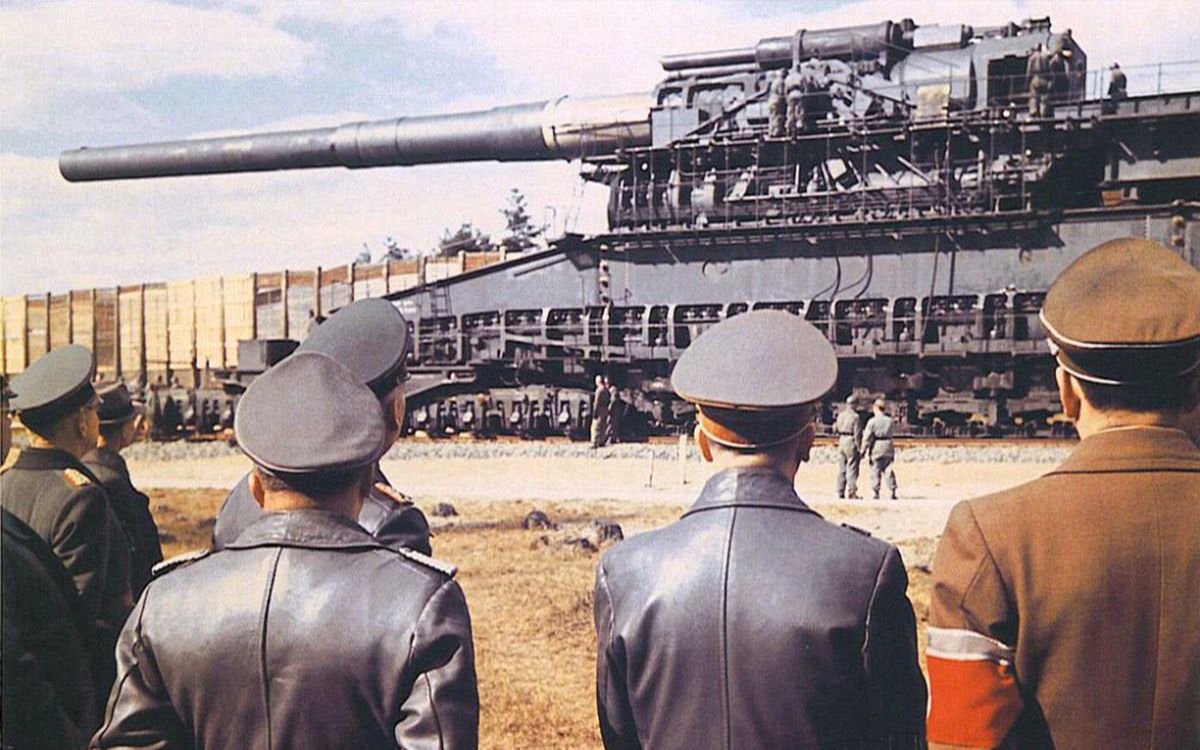

美英联军从西线推进,苏军则从东线压境,纳粹德国腹背受敌,退无可退。即便如此,希特勒仍沉浸在幻想中,相信“奇迹武器”将逆转战局。

他寄望于V2火箭、喷气战机,甚至空想中的“原子弹”,但没有任何现实根据的信仰终究是幻影。

同年7月20日,国防军部分将领策划刺杀希特勒——“瓦尔基里行动”失败。爆炸未能致命,仅让希特勒受了轻伤。

这使他更加疯狂,更加孤立,更加依赖少数如戈培尔、希姆莱等死忠。清洗、报复、滥杀不断上演,德军的士气则迅速崩溃。

到了1945年初,苏联红军逼近柏林,美英也越过莱茵河。

德国城市在盟军轰炸中化为废墟,工厂、铁路、桥梁尽毁,食物与燃料短缺,数百万民众逃离家园。

而在柏林市中心的地堡中,希特勒仍相信“第9集团军”可以反攻,“盟军联盟”会分裂,美国会转而支持德国对抗苏联。他下达一个个空想命令,调动根本不存在的军队。

1945年4月30日,希特勒在地堡中自杀。他将一颗子弹射进自己的脑袋,同时命令手下焚烧遗体。他的情妇爱娃·布劳恩与他一同自尽。

这个曾在演讲台上用狂热语言征服千万人心的男人,最后却以一撮灰烬的形式从历史中消失。

几天后,德国无条件投降,第三帝国终结。它曾轰轰烈烈统治欧洲十二年,却留下千疮百孔的废墟与无数亡魂。纳粹的旗帜被连根拔起,希特勒的雕像被砸得粉碎,但那段阴影却无法轻易抹去。

纽伦堡审判为这场浩劫画上法律的句点。戈林、里宾特洛甫、希姆莱等纳粹高官或被处决、或自杀。他们为自己的罪行找尽借口,却难逃正义之锤。

然而,人们很快意识到:希特勒不是从外星降临的恶魔,他不是一个与德国社会毫无关系的异端。他是一个时代病灶的产物,是怨恨、愤怒、恐惧、失败与虚幻希望的集合体。

他不是魔鬼,他是我们最坏的可能性。

七阿道夫·希特勒,一个穷画家出身的政治狂人,用极端意识形态缔造了一个军事帝国,又亲手将其葬送。

他的生命轨迹是一条令人毛骨悚然的陡坡:从被拒的艺术学生,到飙升的元首,再到精神错乱的暴君,最终跌落地狱。

他用仇恨动员群众,用谎言包装理想,用死亡追求秩序。他毁灭的不仅是一个国家、一场战争,更是人类对善与理性的信任。

我们记住希特勒,不是为了重复他的愚昧,而是为了抵御他的重来。

他死了,但他制造的幻象依然存在。他的语言方式,他的煽动技巧,他制造“敌人”的手法,在世界的某些角落仍被复制。

如果人类再次相信“简单的答案”,再次沉迷“强人的幻想”,再次用恐惧驱逐理性,那么,我们距离下一个希特勒,就永远不会太远。

所以我们必须记住,必须讲述,必须书写——不仅为了过去的亡灵,也为了将来的生者。

评论列表