提到癫痫发作,很多人脑海中会浮现出患者突然倒地、四肢抽搐、意识丧失的画面。然而,有一种特殊类型的癫痫,它容易被我们日常生活中的某些特定刺激所“触发”发作。一段熟悉的旋律、甚至电脑屏幕的闪烁,都可能成为打开“潘多拉魔盒”的钥匙。这就是我们今天要探讨的主题——反射性癫痫。

一、 什么是反射性癫痫?大脑为何会被“触发”?反射性癫痫,又称诱发性癫痫,是指由某种特定的、可重复的感觉或认知刺激所诱发的癫痫发作。它与普通癫痫最大区别在于,其发作具有明确的“扳机点”。

医学解释其核心机制在于“神经元异常同步放电”。

我们的大脑由数十亿神经元构成,它们通过微弱的电信号进行沟通,维持着我们的思维、感觉和行动。在癫痫患者的大脑中,部分神经元群存在兴奋与抑制的失衡,变得异常“敏感”和“激动”。

当特定的外部刺激(如某种频率的光线、某个音调的声音、某些特定的画面等)传入大脑时,会精准地“激活”这些本就处于不稳定状态的神经元网络,导致它们突然、同步地产生异常剧烈的放电。这种异常电活动如同一场突如其来的“脑内风暴”,一旦扩散开来,便会引发各种形式的癫痫发作。

可以理解为,这些特定的刺激,恰好匹配了患者大脑中那个“故障电路”的启动密码。

二、 常见的“癫痫触发器”及其特点反射性癫痫的触发因素千奇百怪,多种多样,大致可分为以下几类:

1. 视觉刺激——最常见的一类

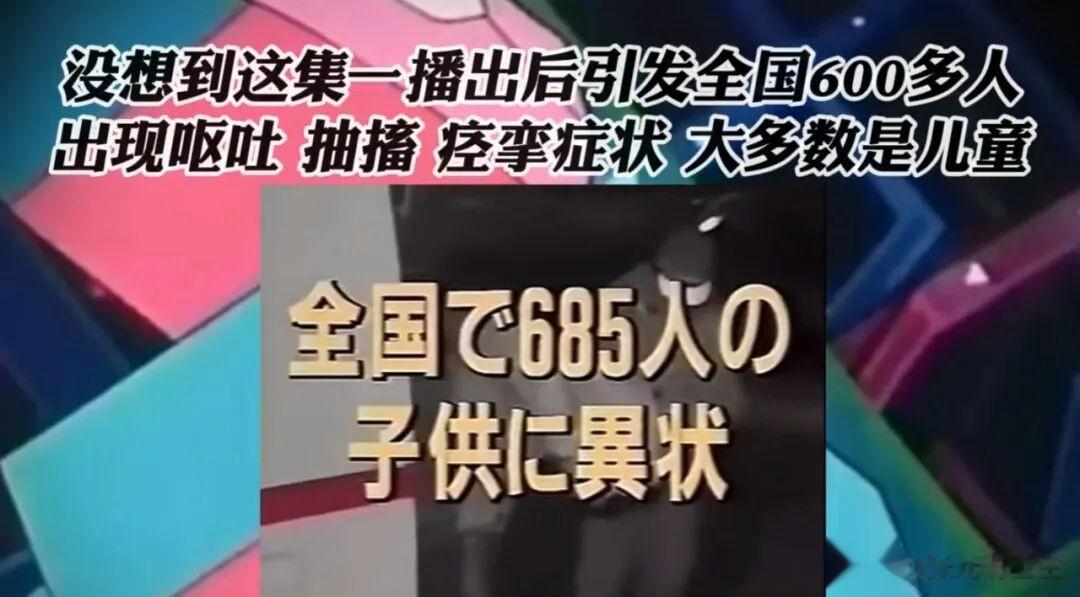

著名的“宝可梦3D龙事件”

► 闪光刺激: 这是最为人熟知的一种。包括:❶闪烁的灯光(迪厅、酒吧的旋转灯球,节日闪烁的彩灯等);❷屏幕闪烁(老旧或故障的电视、电脑显示器,快速切换画面的电子游戏、电视画面等),还有某些特定的视觉模式,如条纹、格子衫也可能成为诱因;❸自然光(穿过树林间隙的闪烁阳光,水面反射的粼粼波光等)。

► 特点: 通常由频率在15-25赫兹的闪烁光最容易诱发。患者可能在进行电子游戏(故又称“电子游戏性癫痫”)或观看电视时突然发作(比如著名的“宝可梦3D龙事件”)。光敏性癫痫多与遗传相关,大多数患者有家族癫痫史,且青春期发病率最高。

2. 听觉刺激——意想不到的旋律与噪音

► 特定声音: 如电话铃声、门铃、某种敲击声、甚至某个人的特定语调,突然的巨响(如爆炸声、玻璃破碎声)、特定频率的持续噪音(如高频电子音、尖锐警报声)、重复的节奏性声音(如机械运转的 “哒哒” 声)。

► 音乐: 这是一类特殊的听觉反射性癫痫。患者可能对:特定类型的音乐(如古典、爵士)敏感;某首具体的歌曲或旋律;教堂的管风琴音乐(有较多报道案例)。

► 特点: 音乐性癫痫尤其特别,它往往与情感和记忆处理的大脑区域(如边缘系统)密切相关,发作可能具有延迟性,即在听到音乐后一段时间才发生。据《中国癫痫诊疗指南(2025 年版)》统计,约 8%-12% 的癫痫患者对特定声音敏感,其中儿童和青少年占比更高。

3. 认知与情感刺激

阅读: 在阅读一段时间后,尤其是出声朗读时,可能诱发下颌和面部的肌肉抽搐,甚至全身性发作。

计算/决策: 进行复杂的数学运算或需要做出艰难决定时。

惊吓: 突如其来的惊吓,即使声音不大,也可能因情绪波动而诱发。

反射性癫痫的关键特点:

► 特异性强: 对甲患者是触发器的刺激,对乙患者可能完全无害。

► 可重复性: 每次暴露于该特定刺激,都有很高概率诱发发作。

► 潜伏期短: 从接触到刺激到开始发作,间隔通常很短(数秒到数分钟)。

三、反射性癫痫发作的 4 个核心特点不同于 “无诱因发作” 的癫痫类型,由声音、光线等刺激诱发的癫痫,发作特点具有明显规律性,可帮助患者和家属快速识别:

1. 发作 “及时性”:刺激后短时间内发作

多数患者在接触刺激后 1-5 分钟内发作(少数可能 10 分钟后再发作)。例如:看闪光灯 10 秒后出现意识丧失,听特定音乐 30 秒后出现手部抽搐,这是因为刺激信号传递至大脑并引发异常放电的过程较快。

2. 诱因 “特异性”:仅对特定刺激敏感

患者并非对所有同类刺激都敏感,而是有明确 “触发阈值”。比如:有的患者仅对 “15-20Hz 的频闪” 敏感,对其他频率频闪无反应;有的患者仅对 “摇滚音乐” 敏感,对古典音乐耐受良好。这种特异性与患者致痫灶位置、大脑神经敏感度直接相关。

3. 发作 “重复性”:同一刺激反复诱发

若患者未规避已知刺激,每次接触后均可能发作,且发作类型相对固定。例如:某患者每次看闪烁霓虹灯都会引发全身强直 - 阵挛发作,若多次接触均出现相同症状,可明确该刺激为 “明确诱因”。

4. 人群 “集中性”:儿童、青少年占比高

据《国际癫痫杂志》研究,刺激性癫痫患者中,12-20 岁人群占比达 60%,3 岁以下婴幼儿占比约 15%。原因是儿童和青少年大脑神经发育尚未成熟,神经元稳定性较差,对外部刺激的调节能力弱于成人。

四、反射性癫痫如何治疗?从 “规避刺激” 到 “医学干预”反射性癫痫的治疗核心是 “减少刺激接触 + 控制异常放电”,需结合患者诱因、发作类型、身体状况制定个性化方案。

1. 规避已知刺激(最关键且无副作用)

► 声音刺激规避:避免去噪音密集场所(如 KTV、建筑工地);佩戴防噪音耳塞(尤其需接触可能有巨响的环境);若对特定频率声音敏感,可通过手机 APP 筛选 “屏蔽特定频率” 的音频软件。

► 光线刺激规避:避免使用频闪灯具,选择 “无频闪” LED 灯;看电子屏幕时开启 “护眼模式”,控制屏幕亮度(与环境光差值不超过 30%),每 30 分钟休息 5 分钟;避免在强光下长时间停留,外出时佩戴防强光墨镜。

► 画面刺激规避:不看快速切换画面的电影、游戏(如每秒切换超过 10 帧的内容);避开条纹、格子等易诱发图案的衣物或环境;儿童患者使用电子设备时,需家长全程监督,控制使用时间(每天不超过 1 小时)。

► 音乐刺激规避:不听高音量、快节奏音乐;若已知对特定音乐敏感,需在音乐 APP 中设置 “屏蔽列表”;听音乐时选择 “舒缓旋律”,音量控制在 “能听清且不刺耳” 的范围。

2. 药物治疗(临床首选)

跟其他癫痫一样,患者要到正规公立大医院,通过详细的检查后,医生会根据患者情况制定个性化的用药方案,根据最新的《中国癫痫诊疗指南》,患者一般需要服用3-5年抗癫痫药物。

用药原则:所有抗癫痫药物需在医生指导下使用,不可自行停药或增减剂量;用药期间需定期复查肝肾功能(每 3-6 个月 1 次),监测药物副作用(如皮疹、头晕)以便根据情况及时调整。

3. 进阶治疗:手术与神经调控(适用于药物难治性患者)

► 手术治疗:适用于致痫灶明确的患者、药物难治性患者、或药物副作用不耐受的患者。可通过致痫灶切除术彻底消除发作诱因,但需要严格的术前评估。

► 神经调控治疗:迷走神经刺激术(VNS)、脑深部电刺激(DBS)等,这类属于姑息性手术,效果有限,适合减轻、减少发作。

五、给患者和家属 3 个实用建议

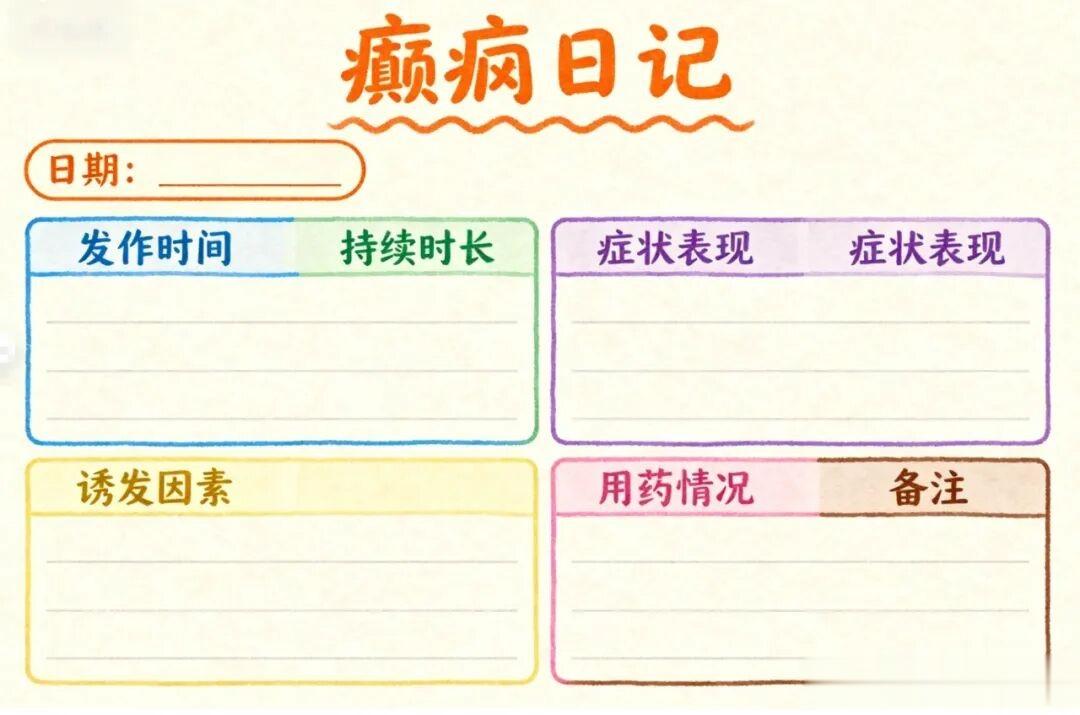

1. 记录 “发作日记”:详细记录每次发作的诱因(如 “看手机频闪 5 分钟后发作”)、发作时间、症状(如 “意识丧失 + 四肢抽搐”)、持续时长,就诊时提供给医生,可帮助判断刺激类型和制定治疗方案。

2. 做好 “应急处理”:若患者接触刺激后即将发作,需立即带其远离刺激源,让患者侧卧(防止呕吐物窒息),解开衣领,移除周围尖锐物品;发作时不要强行按压肢体,避免骨折,待发作停止后及时送医(若发作持续超过 5 分钟,建议立即拨打 120)。同时,告知身边亲近的朋友、同事和老师你的情况和必要的急救知识,让他们在关键时刻知道如何帮助你。

3. 定期 “复诊调整”:患者需每 6 个月复诊 1 次,医生会根据发作频率、药物副作用调整治疗方案;若患者年龄增长(如青少年成年后)或生活环境变化(如更换工作),需重新评估刺激耐受度,及时更新规避措施。

反射性癫痫受声音、光线、画面、音乐等日常刺激诱发,但并非 “不可控”,通过识别诱因、科学规避刺激、规范治疗,多数患者可有效减少发作频率,甚至达到“无发作”。若身边有此类患者,需多一份理解与关注,帮助其建立 “规避刺激 + 正规治疗” 的生活模式,让癫痫不再被 “日常刺激” 左右。