好文1050字|3分钟阅读

作者:小明|编辑:萧炎

边界感小站寄语:“愿你在回望时不失清醒,在怀念中不失方向”

欢迎您的阅读……

导读:本文以社会观察视角,借咖啡馆、朋友圈等细节,揭示离职后怀念旧工作的心理机制——“玫瑰色回忆”效应。指出怀念源于大脑过滤痛苦,并非工作变好,而是对确定感的渴望。真正的智慧,是将情绪转化为职业需求的清醒认知,而非否定当初的离开。

咖啡馆的旧群聊上周五下午三点,咖啡馆落地窗边,一位穿浅蓝衬衫的姑娘反复点开手机。

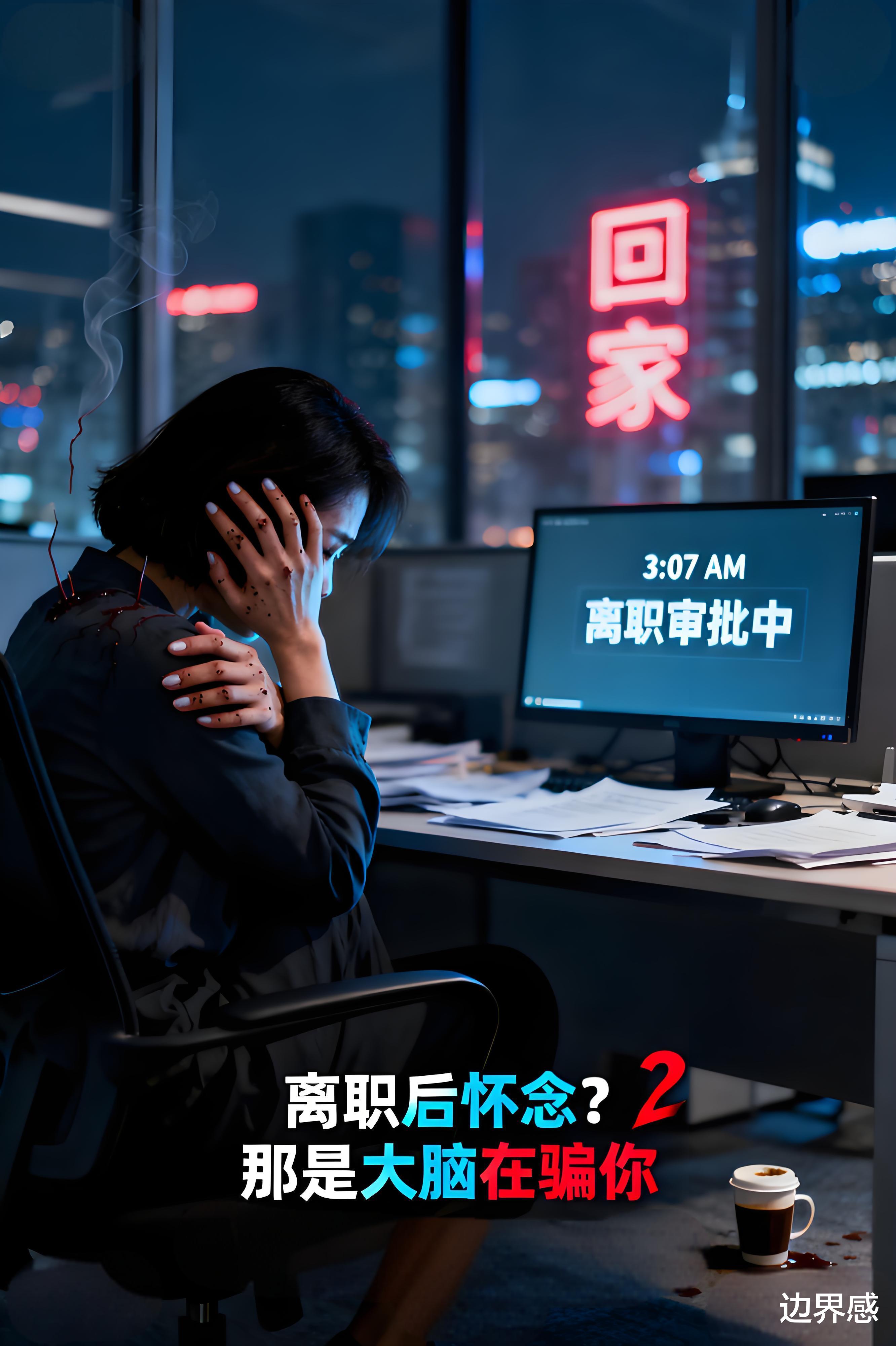

屏幕上是去年项目庆功会的合影,她指尖停在“小王说这周加班到凌晨三点”的聊天记录上,嘴角浮起一丝笑,又突然压低了肩膀。窗外梧桐叶落,像极了她去年在工位上反复删改的离职邮件。

我忽然懂了——为什么那么多职场人,会在某个安静的午后,突然怀念起那份曾让他们深夜崩溃的工作。

朋友圈里的“旧时光”上个月,朋友小林在朋友圈发了张老办公室的空椅子照片,配文:“那个总抢我咖啡的家伙,今天生日。”评论区瞬间被“怀念”淹没。

我点开她去年的离职动态,那句“再这样下去我真要崩溃了”刺得人发慌。更讽刺的是,她新公司刚招的实习生,正用她当年的工位,做着她曾嫌弃的“重复性工作”。

人总在离开后,才想起曾经的温暖,却忘了自己为何要逃离。

大脑在“美化”现实心理学叫这“玫瑰色回忆”效应。就像我们记得童年妈妈做的糖醋排骨,却忘了她总在厨房骂“又把盐放多了”。

离职后,大脑自动过滤了会议争吵、无意义的流程、上司的苛责,只留下“同事一起吃午饭”、“项目成功时的欢呼”。

而现实中的新挑战——找工作的压力、收入的波动、空窗期的焦虑,又让对比更刺眼。

于是我们恍然:“原来以前也没那么糟。”

空椅子与新咖啡那天深夜,小林私信我:“我昨天去旧公司楼下,看到他们新招的实习生,像极了当初的我。我突然哭了,不是因为想回去,是突然明白——我怀念的不是工作,是那个‘还能为梦想拼命’的自己。”

她发来一张照片:新实习生正对着电脑揉眼睛,和她当年一模一样。

我盯着这张照片,突然看清了:我们怀念的,从来不是工作本身,而是那个在痛苦中仍相信“未来会更好”的自己。

结尾:褪色照片里的光人生没有完美的选择,只有不断看清自己的旅程。当怀念的潮水退去,留下的不是对过去的悔恨,而是对未来的清晰认知。就像老照片褪色后,反而更看清了画面里的光——那份工作曾带给你的,是“能被看见的成就感”,还是“被消耗的疲惫感”?

别让心理偏差蒙蔽了眼睛。把怀念化作一句自问:我真正需要的,是稳定收入,还是被尊重的边界?是熟悉的人际,还是能成长的环境?

下一次,当“怀念感”涌上来,请先摸摸口袋里的新咖啡杯。那杯热的,才是属于你的未来。

注:本文基于真实事件改编,插图、人物对话及心理描写为艺术化创作