北京大学侯振勇、王家声供图

中国科学院国家天文台邓元勇、北京大学田晖发表在《空间科学学报》(Chinese Journal of Space Science, 2025, 45(4): 913–942)的论文《探测太阳极区》,报道了中国科学家发起主导,来自全球数十个科研机构的国际团队共同合作的项目SPO。

想象一下,我们生活在一个巨大磁力球的影响之下。这个球体驱动着地球的气候、影响着卫星通讯,甚至塑造了夜空中绚丽的极光——它就是我们的太阳。

然而,尽管人类观测太阳已有400多年历史,覆盖了从X射线到无线电波的几乎所有波段,太阳上仍有一片巨大的“盲区”:它的两极。如同地球有北极和南极,太阳也有自己的极区。但与地球不同的是,我们几乎从未“直视”过太阳的南北极。原因很简单,我们所有的太阳探测器,包括著名的帕克太阳探测器和欧空局的太阳轨道器,基本上都在与地球轨道平面(黄道面)相近的平面上运行。从这个角度看过去,太阳的极区总是处于边缘,模糊不清且难以精确测量。这导致我们对太阳极区的了解极其有限,而这片神秘区域恰恰是解开太阳核心秘密的关键所在。

为什么太阳极区如此重要?

太阳并非一颗安静的恒星。它经历着大约11年的活动周期,表现为太阳黑子数量的增减、剧烈的太阳耀斑爆发以及能将数十亿吨带电物质抛向太空的日冕物质抛射。这些活动统称为“空间天气”,它们不仅创造了美丽的极光,也可能扰乱卫星、电网,甚至威胁宇航员安全。而驱动这一切的“引擎”,被称为“太阳发电机”,其核心机制就隐藏在太阳内部和表面的复杂物理过程中。太阳极区的磁场和动力学过程在其中扮演着至关重要的角色:

磁场循环的“心脏”

太阳的全球磁场像一个巨大的发电机(太阳发电机)。科学家认为,太阳内部的对流、差异自转(赤道转得快,两极转得慢)以及子午流共同作用,将极区的极向场转化为强环向场,最终以黑子群的形式浮现于表面。随后,这些磁场的残余又被输运回极区,重建极向场,完成循环。极区磁场的强度与下一个活动周的强度密切相关,是预测太阳活动的重要指标。

高速太阳风的“源头”

太阳不断向外喷射带电粒子流,称为太阳风。其中速度最快(可达约750公里/秒)、最稳定的部分,就源自太阳极区巨大的“冕洞”。这些高速太阳风充斥着大部分星际空间。但高速太阳风具体是如何在冕洞中被加热和加速的?是无数小尺度的磁重联喷流,还是阿尔文波在起作用?由于缺乏对极区的直接成像观测,这些问题一直悬而未决。

空间天气的“全局视角”

剧烈的太阳爆发活动(如日冕物质抛射)及其产生的激波和高能粒子,能在整个太阳系传播。要准确预测它们何时到达地球、强度如何,需要精确了解它们在三维空间中的传播路径和演化。但目前的空间天气模型,受限于对极区磁场的无知,以及对CME在黄道面以外传播过程的观测缺失,预测能力大打折扣。

现有的观测,管中窥豹

历史上只有1990年代发射的“尤利西斯号”(Ulysses)探测器通过借助木星引力弹射,成功进入了高倾角轨道(最高约80度),三次飞越太阳极区上空。它首次在“现场”测量了来自极区的高速太阳风特性,确认了其高速、均匀的特性。然而,尤利西斯号没有携带成像设备,无法“看到”太阳极区的样子。

当前正在运行的“太阳轨道器”(Solar Orbiter)任务正在逐步提升轨道倾角,其最终目标倾角约为34度。它携带了强大的成像设备,已经发回了前所未有的高分辨率太阳图像。然而,34度的倾角仍然无法实现对极区的“顶视”观测。

其他在地球附近或黄道面运行的望远镜(如SDO, Hinode等),只能通过倾斜角度观测太阳边缘的极区,存在严重的投影效应、空间分辨率下降和测量误差问题。

SPO:勇闯太阳“禁区”的先锋

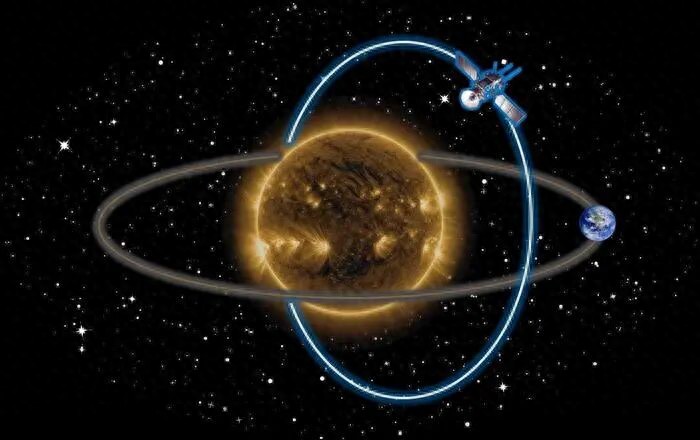

为了彻底改变这一局面,由中国科学家主导,多国参与的国际合作项目——太阳极轨观测站(Solar Polar-orbit Observatory, SPO)应运而生。这项雄心勃勃的任务计划于2029年1月发射。

SPO的独门绝技:

前所未有的视角:

SPO将利用木星引力辅助,进入一个轨道倾角高达 80°(常规任务期)的独特轨道,首次实现对太阳两极的直接、正面成像观测。在扩展任务阶段,倾角有望保持在高位,实现对极区的多次飞越。

超长待机,见证周期:

SPO设计寿命长达 7年(常规任务)并可扩展至约15年,足以覆盖一个完整的太阳活动周期(约11年)。这将使SPO能够观测太阳活动极小期和极大期的极区,特别是有望捕捉到极区磁场极性反转这一关键事件(预计在2035年左右)。

强大的科学载荷:

SPO将携带10台先进的科学仪器(6台遥感、4台原位探测),构成一个飞向太阳极区的综合观测平台:

磁性与日震成像仪(MHI): 精确测量极区光球层的矢量磁场和物质流动速度。

极紫外望远镜(EUT): 拍摄极紫外波段的太阳图像,探测高温等离子体活动和小尺度喷流。

可见光日冕仪(VISCOR)与广角日冕仪(VLACOR): 观测日冕结构,追踪日冕物质抛射和太阳风结构从低日冕到行星际空间的传播(VLACOR视场最远可达约45倍太阳半径)。

X射线成像望远镜(XIT): 探测太阳耀斑等活动的X射线辐射。

无线电波分析仪(RWA): 探测与太阳活动相关的射电爆发。

原位探测包: 直接测量SPO所处位置的太阳风粒子、磁场和高能粒子。

SPO的科学使命:破解三大谜题

SPO的终极目标,是利用其独一无二的高纬度视角和强大的仪器组合,集中攻克太阳物理学的三大核心前沿问题:

揭秘太阳发电机:

通过精确测量极区磁场和内部流场,确定太阳发电机中环向场的产生位置和极向场的生成机制,从根本上理解11年活动周期的起源。

追踪高速太阳风之源:

直接观测极区冕洞,确定高速太阳风的精确发源地和加速机制,厘清小尺度喷流和磁重联与大尺度波动各自的贡献。

描绘空间天气全景图:

从极区视角监测日冕物质抛射和太阳高能粒子事件在三维空间中的传播,为全球空间天气建模提供关键观测约束,显著提升预报能力。

开启太阳观测新纪元

太阳极轨观测站(SPO)任务代表着人类探索太阳的又一次重大飞跃。它不仅仅是为了满足科学好奇心,更是为了更深入地理解我们赖以生存的恒星如何运作,以及它如何影响我们日益依赖的太空环境和技术社会。

当SPO在2029年启程,飞向太阳的“禁区”,它将传回有史以来第一张清晰的太阳两极“肖像照”。这些前所未有的数据,将彻底改变我们对太阳磁场循环、太阳风起源和空间天气传播的认识,开启太阳物理学研究的新纪元。

编辑:吴欧

论文信息

发布期刊Chinese Journal of Space Science

发布时间2025年8月29日(online)

论文标题 Probing Solar Polar Regions

(DOI:https://doi.org/10.11728/cjss2025.04.2025-0054)